ニッポンがもっとも熱かった“昭和”という時代。奇跡の復興を遂げつつある国で陣頭指揮を取っていたのは「命がけ」という言葉の意味をリアルに知る男たちだった。彼らの新たな戦いはやがて、日本を世界一の産業国へと導いていく。その熱き魂が生み出した名機たちに、いま一度触れてみよう。この記事ではホンダDREAM CB750FOURを巡る歴史についてお伝えする。

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●取材協力:ZEPPAN UEMATSU

未知の領域だった大型スポーツバイク市場

第二次大戦後の’48年に創立したにもかかわらず、’60年代初頭には欧米の古豪を抜き去り、販売台数で世界一の2輪メーカーになっていたホンダ。もっとも当時の主力機種は、スーパーカブやCB72/77(250/305cc)といった小排気量車で、トライアンフを筆頭とする英車が圧倒的な支持を集めていた大型スポーツバイクの世界は、ホンダにとっては未知の領域だった。

ちなみに、このあたりの事情はホンダとともに成長を遂げた、他の日本の2輪メーカーにも通じる話で、’60年代初頭の各社の最大排気量車は、ヤマハ:260cc、スズキ:250cc、カワサキ:125ccだった。そして当時のアメリカでは、大型車:英車/ハーレー/BMW、小型車:日本車/イタリア車という図式が出来上がっていたのだが…。

もちろん、そんな状況に納得する日本車勢ではなかった。’65年になると、ホンダは革新的なDOHCヘッドを採用するCB450を発売し、以後はこの車両に続く形で、カワサキ650W1やスズキT500、ヤマハ350R1などが登場。残念ながらこれらのモデルは、650ccが主力のブリティッシュツイン勢を打ち負かすまでには至らなかったものの、以後の日本車が大型車市場に本腰を入れて来ることは、誰の目にも明らかになっていた。

【1965 HONDA DREAM CB450】革新的なDOHCヘッド(バルブスプリングはトーションバー式)を採用したCB450は、650ccブリティッシュツイン勢に匹敵する43psを発揮。キャブレターは当時としては珍しい負圧式。

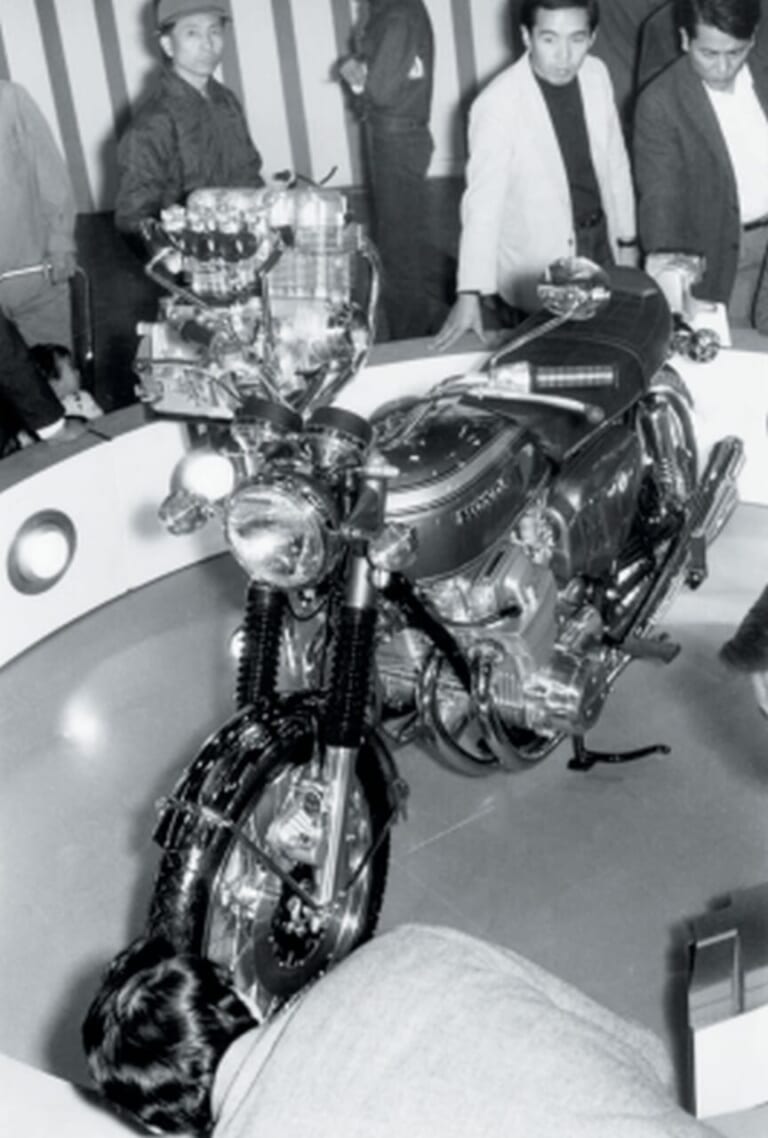

【プロト車を’68年に発表】初公開の舞台は’68年10月の第15回東京モーターショー。並列4気筒エンジンの圧倒的な存在感に、来場者の多くはド肝を抜かれた。

集合マフラーに関する原理が確立されていなかった’60年代以前は、1シリンダー1マフラーが当たり前で、世界GPを戦ったホンダのRCレーサーも気筒数と排気管の数が一致していた。なおRC181(写真左)の最高出力は85ps。

ホンダの挑戦が生み出した並列4気筒の名機

’59年から世界GPへの挑戦を開始したホンダは、’61年に初のシリーズチャンピオンを獲得し、’66年にはサイドカーを除く全クラス制覇を実現している。この時代のホンダ製ファクトリーマシンで特筆すべきは、海外のジャーナリストから“時計のように精密”と称された超高回転指向の多気筒エンジンで、’66年のRCシリーズは、50cc:並列2気筒、125cc:並列5気筒、250/350cc:並列6気筒、500cc:並列4気筒を搭載していた。

言ってみれば’60年代中盤のホンダは、すでに多気筒エンジンに関するノウハウを手中に収めていたのである。だがしかし、ホンダが初の戦略車となるCB450用として選択したエンジンは、シリンダーヘッドを除けば保守的な構成の並列2気筒だった。

その背景には、CB72/77からの極端なステップアップは避けたいという事情があったようだが、あえて200cc少ない排気量で、英車勢を打倒するという意識を開発陣は持っていたのだ。事実、最高出力43ps、最高速180km/hというCB450の公表値は、同時期の英車勢と比較して遜色ないものだった。

ただし主要市場のアメリカでは、低速トルクの細さとそれに伴うギアチェンジの多さが問題視され、CB450は予想外の苦戦を強いられることになる。となれば、他の2輪メーカーなら、並列2気筒の排気量拡大仕様を開発しそうなものだが…。

すでに多種多様な多気筒エンジンを手がけていたホンダは、並列2気筒という形式に執着心は抱いていなかったし、それどころか、大排気量並列2気筒が高回転域で発生する過大な振動に疑問を持っていた(当時はまだ、バランサーやラバーマウントに関する技術が確立されていなかった)。

そんな中で浮上したのが、並列2気筒と比較すれば異次元のスムーズさとパワフルさが実現できる、並列4気筒だったのだ。’67年秋から始まったCB750フォアの開発は急ピッチで進み、’68年10月の第15回東京モーターショーで、ホンダはプロトタイプを初公開。

もちろん、量産車初の並列4気筒車は大反響を巻き起こし、以後は世界中からCB750フォアに関する問い合わせが、殺到することとなったのである。

なおCB750フォアが登場した頃の世界の2輪市場は、史上空前のナナハンブームと言える状況で、トライアンフ・トライデント、ノートン・コマンド、BMWR75/5、ドゥカティ750GT、モトグッツィV7スポルト、スズキGT750、カワサキ750SS、ヤマハTX750など、新世代の750ccが続々と登場していた。

改めて考えてみると、当時の2輪メーカーはそういった車両を通して、大型スポーツバイクの未来像を提示していたのだが、そんな中で圧倒的な支持を集めたのが、CB750フォアだったのだ。その一方で、’50~’60年代に我が世の春を謳歌していたトライアンフやノートンといった英車勢は、CB750フォアの登場とともに、急速に勢いを失っていくこととなった。

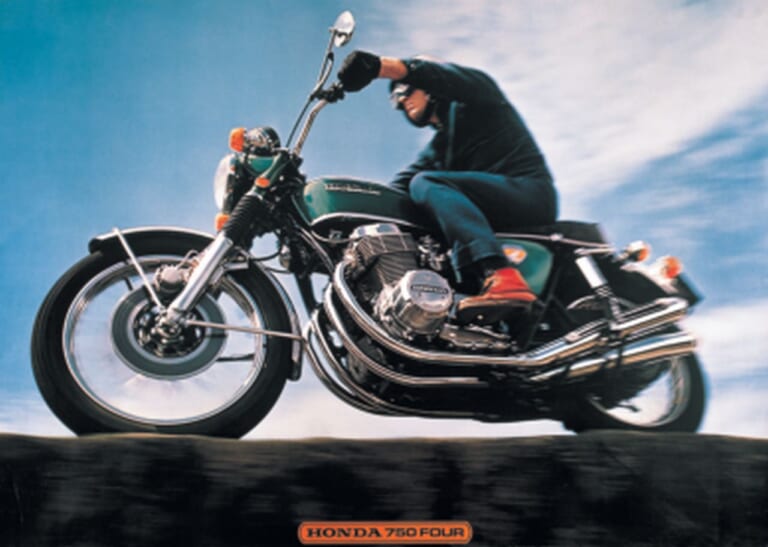

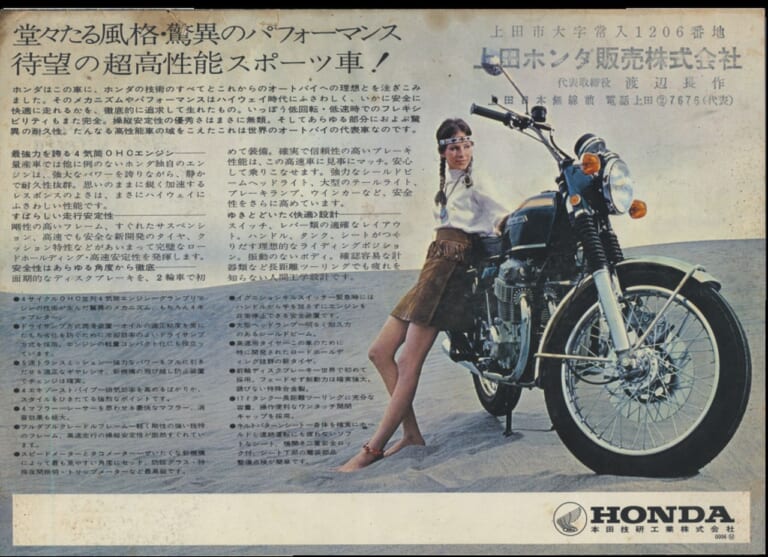

【「世界初」ディスクブレーキと「量産初」の4気筒】4気筒とディスクブレーキは当時の量産車では革新的な要素。ただし、レースの世界では’20年代から4気筒車が存在したし、アメリカではハーレー用カスタムパーツとして、’60年代中盤からディスクブレーキが販売されていた。

【カタログにもみなぎる自信 】初期のCB750フォアには、同じ年式でも内容が異なる複数のカタログが存在。もちろんいずれのカタログも、並列4気筒の優位性と圧倒的な運動性能をアピールしていた。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

既存の常識を打ち破る驚異的な動力性能 昨今ではあまり話題にならないものの、’70年代以降の2輪業界で、もっとも長く”世界最速”の称号を保持していた…と言うより、もっとも世界最速に”こだわっていた”メー[…]

2ストロークで大型フラッグシップの高級路線へ挑戦! ホンダが1968年にCB750フォアで世界の大型バイク・メーカーに挑戦を開始すると、スズキも高価格で利益の大きなビッグバイクへのチャレンジを急いだ。[…]

「世界初の量産250ccDOHC水冷4気筒エンジン」が生み出す最上の乗り味 1983年3月。デビューしたてのGS250FWに乗った印象といえば「速い!というよりすべてがスムーズ。鋭い加速感はないけど必[…]

ゼファーとは真逆のコンセプトで独り勝ちを掴む! 1989年のカワサキZEPHYR(ゼファー)をきっかけに、カウルのないフォルムをネイキッドと呼ぶカテゴリーが瞬く間に人気となった。 続いて1991年に、[…]

後発のライバルとは異なる独創的なメカニズム 近年では、日本製並列4気筒車の基盤を作ったと言われているCB750フォア。もっとも細部を観察すると、この車両のエンジンには、以後の日本製並列4気筒とは一線を[…]

最新の関連記事(ホンダ [HONDA])

スーパースポーツ譲りのエンジンと幅広いシーンに対応する車体 CB1000Fは、ホンダの代表的なプロダクトブランド「CB」のフラッグシップモデルと位置づけられている。 スーパースポーツモデルのエンジンを[…]

スクランブラースタイルのCL500はカスタマイズも楽しい トラディショナルなスクランブラースタイルの大型バイクとして、2023年に登場したHonda「CL500」とはどんなバイクなのでしょうか? 筆者[…]

多くのカラーパターンを採用するCB350C、特別な2色のスペシャルエディション ホンダはインドでCB350C(日本名:GB350C)を発表した。これは前年に登場したCB350を名称変更したもので、従来[…]

2025年モデルでエンジンのパフォーマンスアップ、電サスや6軸IMUも採用 ホンダは欧州で2026年型「NT1100」を発表した。2022年に初登場したNT1100は、CRF1100Lアフリカツインの[…]

アメリカで僕もCB1000Fが欲しいなと思っている ──CB1000Fの印象から教えてもらえますか? 前日はHSR九州のサーキットをかなり本気で走行しましたが、その感想も含めてお願いします。 フレディ[…]

人気記事ランキング(全体)

既存の常識を打ち破る驚異的な動力性能 昨今ではあまり話題にならないものの、’70年代以降の2輪業界で、もっとも長く”世界最速”の称号を保持していた…と言うより、もっとも世界最速に”こだわっていた”メー[…]

古いゴムは硬化するのが自然の節理、だが・・・ ゴム部品は古くなると硬くなります。これは熱・酸素・紫外線などによる化学変化(酸化劣化)で、柔軟性の元である分子の網目構造が変化したり、柔らかくする成分(可[…]

初の電動スクーターが「C evolution」 2017年、BMWモトラッドは初の電動スクーター「C evolution(Cエボリューション)」を発売。それまでのガソリンエンジンを搭載したC650に通[…]

低く長いデザインが個性マシマシ! レトロモダンなボバークルーザー 中国から新たな刺客がやってきた! ベンダは2016年設立の新興メーカーで、独自設計のエンジンを搭載したクルーザーを中心に、ネイキッドな[…]

多くのカラーパターンを採用するCB350C、特別な2色のスペシャルエディション ホンダはインドでCB350C(日本名:GB350C)を発表した。これは前年に登場したCB350を名称変更したもので、従来[…]

最新の投稿記事(全体)

芦ノ湖スカイラインとは? バイク乗りに人気の理由 富士山の麓に点在する富士五湖のひとつ、芦ノ湖は箱根の人気観光地ですが、湖の西側の尾根に沿って通じているのが芦ノ湖スカイラインです。 全長約10.7km[…]

ホンダはEクラッチとDCTの二面展開作戦だ 自動クラッチブームの火付け役として、まず一番目に挙げられるのが今のところホンダCB/CBR650Rとレブル250に採用されている”Eクラッチ”。機構としては[…]

既存の常識を打ち破る驚異的な動力性能 昨今ではあまり話題にならないものの、’70年代以降の2輪業界で、もっとも長く”世界最速”の称号を保持していた…と言うより、もっとも世界最速に”こだわっていた”メー[…]

霊山を巡る中部日本トライアングルルート 「日本三霊山ラリー」は、古来より日本の山岳信仰の対象とされてきた富士山、立山、白山の3つの頂を巡るツーリングラリーだ。このルートは「中部日本トライアングルルート[…]

スーパースポーツ譲りのエンジンと幅広いシーンに対応する車体 CB1000Fは、ホンダの代表的なプロダクトブランド「CB」のフラッグシップモデルと位置づけられている。 スーパースポーツモデルのエンジンを[…]

- 1

- 2