![[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ヤマハSR400FINAL EDITION(2021) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/08/wym2508-14-02-yamaha-sr400-1.jpg?v=1755120952)

中古車を選ぶ際、なかなか悩ましいのが何を持って完調の状態といえるかわからないこと。そこで役に立つのが、劣化や不具合のない新車当時の試乗レビューだ。自分が中古車を試乗して、それぞれの個体の状態を確かめる際の参考にしてみて。

●文:伊丹孝裕 ●写真:真弓悟史 ●取材協力:ヤマハ発動機

ヤマハSR400試乗レビュー

この記事では、ヤマハのヘリテイジネイキッド、SR400の2021年モデルについて紹介するぞ。43年の歴史に幕を下ろした、最終モデルだった。 ※以下、2021年5月公開時の内容に基づく

ピンクレディーの時代から変わらないザ・スタンダード

ヤマハSR400は、1978年3月に発売された。スーパーカーやピンクレディーが大きなブームを巻き起こしていた一方で、沖縄の道路がアメリカンスタイルから左側通行に戻された年でもある。まだ戦後をひきずっていた時代と言ってもよく、振り返ればずいぶん昔のことだ。

昔のことではあるが、SRは1978年型も2021年型も本質的には変わらない。空冷4ストローク単気筒エンジンを搭載し、その排気量が399ccであることも、ボアストロークが87mm×67.2mmに設定されているところも同じだ。大きな変更点としては、フロントのホイール径が19インチから18インチになり(1985年)、燃料供給方式がキャブレターからインジェクション(2009年)になったことが挙げられる。

移り変わる時代の中、31万円だった初代の価格は最終的に60万5000円(リミテッドは74万8000円)になったものの、当時の大卒初任給の平均が10万5000円程度だったことを思えば適正か、むしろ割安と言っていい。

そんなSRは、発売当時からオーソドックスというか、控えめというか、地味な存在だった。メイン市場が北米や欧州向けだったSR500は「ビッグシングルの再来」と謳われ、しばしば1950年代のBSAやノートンが引き合いに出されたが、絶対性能よりもコストパフォーマンスに優れたスタンダードモデルとして定着。

日本におけるSR400もそれは同様で、よき素材で在り続けたがために、驚異的なロングセラーを記録することになった。世の中の流れやユーザーの顔色をうかがい、どこかでブレていれば、とっくに消えていたに違いない。

とはいえ、決して順風満帆だったわけでもなく、幾度となくカタログ落ちの危機に直面している。それでもなお、わずかな生産休止期間を除いて存続してきた稀有なモデルながら、2021年モデルをもって、いよいよその歴史に幕が降ろされることになった。

名前を残すことと引き換えにカタチがいびつになったり、エンジンから“らしさ”が削がれたりするよりはよかったと思う。人気の連載漫画が無理な延命なく最終回を迎えられたのにも似ていて、心から「ありがとう」と言いたい。そんな感謝の思いは、「SR400ファイナルエディション」に触れて、より一層強くなるばかりだった。

用意されたのは、ダークグレーメタリックNと呼ばれる車体色のSR400だ。燃料タンクは濃淡それぞれのグレーで塗り分けられ、その下部には「Final Edition」の文字が控えめに記されている。

シートは前後の自由度が高く、上体は直立に近い姿勢になるため、ライディングポジションは安楽そのもの。車体がスリムなため、足を降ろしても股が広がらず、足裏全体が地面に接地。取りまわしやUターンもプレッシャーを感じることなく、行うことができる。

エンジンの始動はSRとしてはお馴染みの、しかし他のモデルではほとんど見られなくなったキック式だ。デコンプを備えていることと、インジェクション化されたことによって格段に容易になっているとはいえ、これを苦手とする人は多い。

かつてのオーナーとしてひとつアドバイスすると、キックペダルを「踏み下ろす」のではなく、「前へ蹴り出す」というイメージで行うと成功の確率はかなり高まる。単に踏み抜くだけではクランキングが少し足りない。真下ではなく、そこから斜め前へもうひと踏み。

そうやって一発でエンジンが掛かった時の高揚感は、何度体験しても心が弾む。晴れた日に富士山が見えると、いくつになっても得したような気分になるものだが、あの感覚ととても似ている。我々日本人にとって、琴線のようなものかもしれない。

マニアックなスポーツ性も隠し持つ、癒しの単気筒

アイドリング音は「スタタタタ……」とメカノイズ混じりのくぐもった低音を奏で、音量は抑えられている。軽くブリッピングするとマフラーが小刻みに揺られ、フロントフォークもわずかに首を振って連動。ビッグシングルという語感から連想されるほどトゲトゲしくはないが、単気筒であることを明確に主張してくる。

キックが敬遠されるのは、エンストのリスクを拭えないからだ。その気持ちは確かによく分かる。発進の時ならまだしも、交差点を曲がっている途中にうっかり止まってしまうとちょっとしたパニックだ。下手をすれば後ろから追突されるリスクもある。

残念ながらこれを防ぐ決定的な技術はなく、慣れるしかない。ただし、必要以上の遠慮は無用だ。充分なトルクを逃がさないよう、クラッチはスパッとつないだ方がスムーズに、そして力強く車体を押し出してくれる。

車速が上がってからも単気筒ならではの走らせ方がある。エンジンの性質上、トルクそのものは強くとも、トルクバンドはあまり広くない。おいしい回転域は狭く、4気筒のように高回転まで引っ張っていては振動を誘発するだけだ。

SRの場合、2500rpm~3500rpmに心地いい領域がある。その気になれば7000rpm超に到達するものの、せいぜい4000rpmも回せば充分だ。トルクカーブの盛り上がりを意識し、早め早めにシフトアップすることでトラクションと旋回力がグイグイと増していく。

高回転を維持しようとせず、低回転からスパッとスロットルを開けるとリヤタイヤが力強く路面をキック。トラクションの意味を誰もが体感できるはずだ。

ペースを上げると徐々にフロントタイヤがヨレ始め、バイクの限界点を優しく示唆。ライダーをそっとたしなめてくれる、よきインストラクターでもある。

その意味で、単気筒とは結構マニアックなエンジン形式である。基本的に気筒数が増えれば増えるほど、使える回転域や選べるギヤが寛容になるのに対し、単気筒のそれはシビアだ。

絶対的なエンジンスペックは限られているが、だからこそちょっと失敗するとレスポンスが悪化してギクシャクしたり、回転が頭打ちになって失速。トルクを意のままに掴むにはピンポイントな操作が要求され、そこに単気筒乗りならではの手練れ感がある。

もっとも、これはSRを生粋のライトウェイトスポーツだと捉えている筆者自身の見解であり、一般的には平穏で牧歌的な時間をもたらしてくれる癒しのバイクと捉えられているに違いない。もちろん、その認識も正しい。

既述のようにスペックをフル活用しようとせず、一定の回転数を維持しながら街を駆け抜け、ワインディングを流した時にはまた別の快楽がある。特に好ましいのは、3500rpmあたりのフィーリングで、5速ならスピードメーターの針は80km/hといったところ。その近辺でスロットルをわずかに開閉しながら高速道路を流した時の鼓動感は本当にすばらしい。

エンジンが発するその鼓動に、マフラーから聞こえてくるサウンドと身体にあたる風とがマッチ。バイクと一体になり、空気に包み込まれているような気分が味わえるのだ。100km/hだと回転数は4500rpmまで上昇する。ここまでくると鼓動が振動の域に差し掛かり、風圧も増加。無意識の内に回転数を元に戻している自分に気づく。

SRは高速巡行が苦手と評する人は、単に求める速度が高過ぎるだけだ。80km/h程度でゆったり流した時は格別心地よく、鼓動感が身体中に染みわたっていく。時間に急かされない、のんびりとした旅へといざなってくれるはずだ。

200psを超えるスーパースポーツが珍しくなく、おもてなしの限りを尽くすアドベンチャーモデルが揃っている今、80km/hの速度域のことなど、あまり関心が持たれないかもしれない。しかしながら、この国の道路環境と法定速度を踏まえると、この領域が気持ちいいかどうかは重要だ。SRは非日常的な高速巡行性能を持たない代わりに、日常に寄り添ってくれる優しさが詰まっている。

また、なんの攻撃性もないたたずまいがいい。周囲の人を威圧することなく、狭い路地に入り込んでも手足のように扱え、街中にあっても自然の中にあっても悪目立ちすることがない。日本の風景と環境にピタリとマッチしているからこそ、SRは長きに渡って愛されたのだと思う。

SRは決して急かされることなく、穏やかな気持ちで旅を楽しみ、人との触れあいを促してくれる最良のコミュニケーションツールだ。その一方で、持てるポテンシャルの限界を探りたくなるスポーツギアにもなり得る。華奢なスタイルに込められた、この懐の深さがSRの魅力であり、短期間の付き合いでやすやすと底が知れるようなものではない。

だからこそ、SRに魅入られたライダーは長く手元に置き、一度離れてしまってもまた戻ってくる。おそらくこのファイナルエディションも例外ではない。20年経ち、30年が過ぎても日本のあらゆる場所で目にすることができるはずだ。生産終了は心の底から残念なことではあるが、この世から消えてしまうことなど、きっとない。そう思える、誇るべき日本の良心である。

ヤマハSR400の最新相場情報

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車 | ヤマハ [YAMAHA])

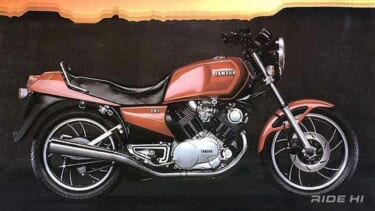

フラッグシップの最速争いに対抗しながらスーパースポーツの牙城を崩さないハンドリング重視を貫く! 1985年に水冷DOHC5バルブのFZ750をリリース、パフォーマンスでトップクラスへ踊りでたヤマハは、[…]

エジプトのファラオラリーでテネレが切り開いた砂漠走破を2スト250レプリカエンジンが成し遂げた! 1987年の東京モーターショーに、ヤマハはファンの意表をつくモデルを発表した。直前にエジプトの砂漠を4[…]

RZ250の完成度を高めずにいられないライダー揃いの開発陣! ’80年代の2スト人気に火をつけたRZ250。排気ガス規制などで2ストロードスポーツが終焉を迎えたといわれていた空気を、水冷化をはじめすべ[…]

ヤマハで初の75°Vツインをヨーロピアンスポーツでも展開! 1980年秋、ヤマハはIFMA(ケルンショー)で初めて750ccのVツインをお披露目した。 大型バイクはDOHC4気筒であることが条件のよう[…]

ヤマハ セロー250試乗レビュー この記事では、ヤマハの”二輪二足”をキーワードに誕生したマウンテントレールの元祖、セロー250の2020年モデルについて紹介するぞ。35年の歴史に幕を下ろした、最終モ[…]

最新の関連記事(SR400)

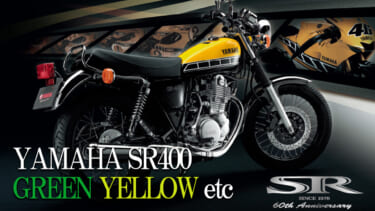

〈1984年10月〉SR400LTD[34F]:SR7周年記念モデル SRの発売7周年記念モデルとして、400のみ1000台限定で発売。現在では、SR限定モデルの定番ともいえるグラデーションのぼかし塗[…]

〈2000年2月〉SR400[3HTB]:最終ドラムブレーキモデル ドラムブレーキの最終モデルだ。1999年のブラックゴールドは継続。ダークパープリッシュレッドカクテル3が廃止され、グロリアスマキシブ[…]

〈1988年8月〉SR400[3HT1]/500[3GW1]:負圧式キャブ採用 負圧式BSTキャブレターに変更して始動性や加速性を向上。カムシャフトも変更して、扱いやすさを高めた。エアボックスの容量ア[…]

〈1983年3月〉SR400[34F]/500[34A]:STDもスポークホイール化 標準モデルもスポークにマイナーチェンジ。新設計のピストンリングやバルブ、オイルライン等も見直して耐久性を高め、セミ[…]

〈1978年3月〉SR400[2H6]/500[2J3]:ロードスポーツの原点 1976年に発売したオフロードモデルのXT500のエンジンとフレームをベースに、トラディショナルなロードスポーツとして登[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]

最新の投稿記事(全体)

憧れの“鉄スクーター”が新車で買える! ロイヤルアロイは、1960〜70年代に生産されていた金属ボディのスクーターを現代に甦らせることをコンセプトとしているイギリスのブランドだ。昔の鉄のボディを持つス[…]

8000円台で手に入る、SCOYCO史上最高のコスパモデル「MT100」 ライディングシューズに求められるプロテクション性能と、街乗りに馴染むデザイン性を高い次元でバランスさせてきたスコイコ。そのライ[…]

なぜ「ヤマルーブ」なのか? 「オイルは血液だ」なんて格言は聞き飽きたかもしれないが、ヤマルーブは単なるオイルじゃない。「エンジンの一部」として開発されている液体パーツなのだ。 特に、超低フリクションを[…]

平嶋夏海さんが2026年MIDLANDブランド公式アンバサダーに就任! 2026年は、ミッドランドにとって創業65周年という大きな節目。掲げられたテーマは「Re-BORN(リボーン)」だ。イタリアの[…]

BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]

- 1

- 2

![YAMAHA SR400 Final Edition[2021 model]|[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ヤマハSR400FINAL EDITION(2021) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/002_yamaha-sr400-final-768x437.jpg?v=1621229631)

![YAMAHA SR400 Final Edition[2021 model]|[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ヤマハSR400FINAL EDITION(2021) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0116-768x512.jpg?v=1621231559)

![YAMAHA SR400 Final Edition[2021 model]|[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ヤマハSR400FINAL EDITION(2021) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/DSC0325-768x512.jpg?v=1621230199)

![YAMAHA SR400 Final Edition[2021 model]|[自分だけのバイク選び&最新相場情報]ヤマハSR400FINAL EDITION(2021) 試乗レビュー](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/05/003_yamaha-sr400-final-768x512.jpg?v=1621229758)