ライディングスクール講師、モータージャーナリストとして業界に貢献してきた柏秀樹さん、実は無数の蔵書を持つカタログマニアというもう一つの顔を持っています。昭和~平成と熱き時代のカタログを眺ていると、ついつい時間が過ぎ去っていき……。そんな“あの時代”を共有する連載です。第21回は、MT-09シリーズの遠いご先祖様とも言える、空冷3気筒+シャフトドライブを搭載したヤマハ「GX750&XS750スペシャル」です。

●文/カタログ画像提供:柏秀樹 ●外部リンク:柏秀樹ライディングスクール(KRS)

当時の表記はみんな“並列だった”

現在のヤマハ大型モデルの主軸となるパワーユニットといえば3気筒エンジン。MT-09やトレーサー9GTに搭載されているこのエンジンはDOHC水冷3気筒888cc、120度クランク位相です。

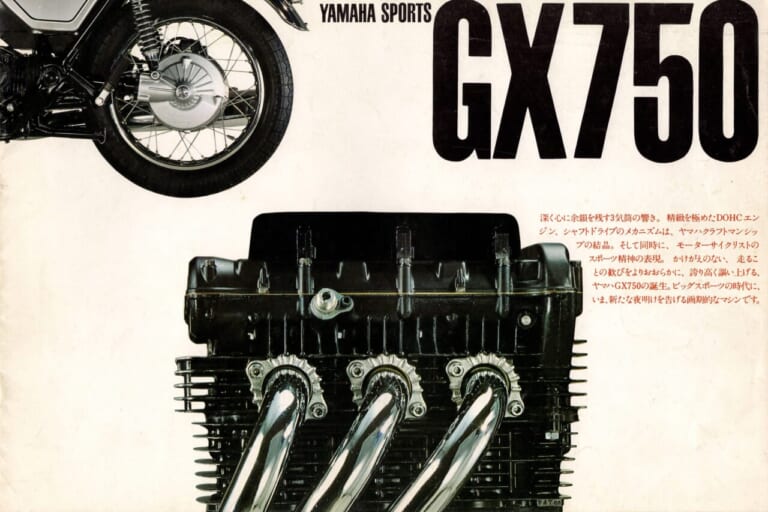

今回ご紹介する1970年代のGX750・XS750スペシャルは、そんなヤマハ3気筒モデルのルーツです。

ちなみにヤマハGX750が発売された1976年当時はヤマハに限らずマルチシリンダー車は「並列」とカタログに明記。現在ではクランク配置が横でも縦置きでも2気筒以上は「並列」ではなく「直列」。現在のヤマハ3気筒車は直列3気筒とカタログ表記しています。

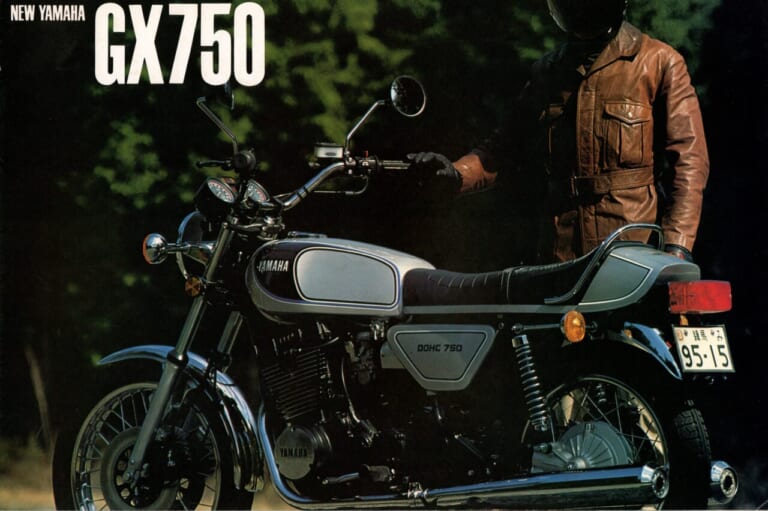

ヤマハ初のナナハンといえば1972年登場のTX750。次のナナハンは1976年1月、DOHC 3気筒のGX750がヤマハ初のナナハン・マルチシリンダー車としてデビューしました。

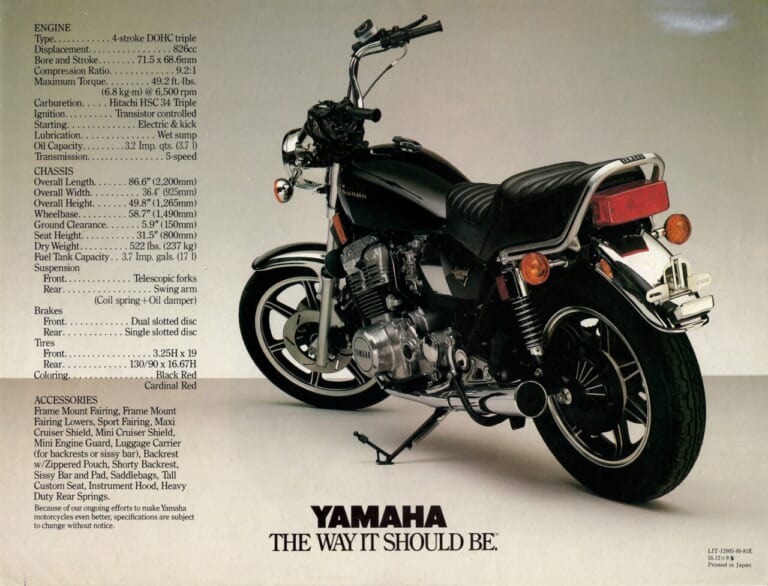

YAMAHA GX750[1976]

GX750登場から10か月後の1976年11月にスズキは初の4ストローク4気筒750ccのGS750を投入。この時点で4社のうちヤマハのみ4気筒モデルを用意していませんでした。

CB、Z、GSの3機種は4気筒+チェーン駆動でしたが、ヤマハは3気筒エンジン+シャフト駆動。当時の日本人ライダーには馴染みのない、奇異な存在に思えたかもしれません。

デビューまもないGX750にとっての逆風はナナハン・サーキットテストという雑誌企画でした。GX750はシャフト駆動に加えて集合右マフラーの径は大きく、バンク角不足によりタイムアタックのハンデに。スロットルのオンオフによるシャフト駆動特有のリヤサスの伸縮によって深いバンク走行でさらに不利となりました。

サーキットでのタイムが良い=高性能。それが常識的だった当時、他社が65~70psという高出力をアピールし、「憧れの4気筒」「4気筒こそ最先端」と信じるバイクファンにしてみれば「テイストのツインでもないし、3気筒ってどーなの? しかも60馬力か」というマイナスイメージが先行したかもしれません。

扱いやすく速く、壊れにくい日本製のハイパワーな4気筒スポーツバイクが世界中に普及していく時代だから無理もありません。

シャフト駆動式のGX750はチェーンの遊び調整不要、サビや油汚れなどの清掃不要、チェーンとスプロケットの交換不要、静かな走行音などロングランになるほどシャフト駆動の優位性が高まるのですが、そのメリットを知るユーザーは少数派でした。

YAMAHA GX750[1976]

多く知られていなかったGXの跳ね上げ式リヤフェンダーは機能的でした。パンク修理・タイヤ交換で非常に便利な後輪取り外しサポート機能です。初代に続き2代目も跳ね上げ式を継続。かくいう私はカタログで知っていただけ。実際には相応のオプションパーツ入手や整備ノウハウが欠かせない構造だったようです。

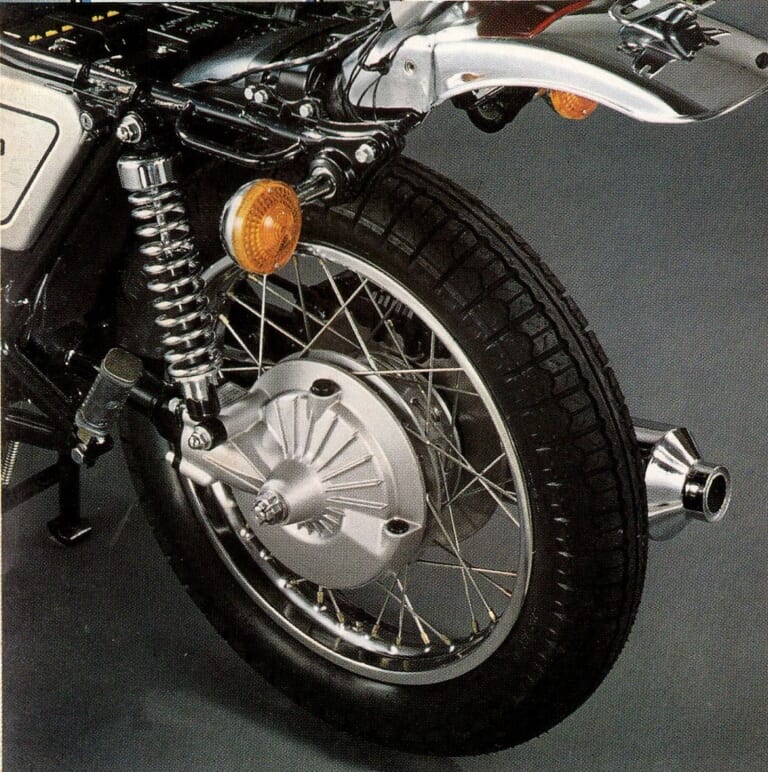

GX750の外観は、1970年代後期に世界的流行となった「カフェーレーサースタイル」の流れを汲んだスリムで細長く見えるフォルムに集合マフラーという構成。キャストホイールは国の認可が遅く、スポークホイール装備で国内デビューしました。

カタログの話に戻りますが、初代GX750のカタログ表紙は3気筒エンジン単体をクローズアップ。1977年5月にデビューした2代目のカタログ表紙はセンタースタンドをかけて左斜め後方から車体全体を撮影。左右対称の2本出しマフラーを見せつつ、ブラウンのレザージャケットの男を対比。バイクだけではなく、人とバイクを表現。初代GX750のカタログ走行シーン担当ライダーはヤマハワークスライダー、シャケさんこと川崎裕之選手と思われます。

YAMAH GX750[1977]

初登場から1年で大掛かりな変更

2代目のGX750は大きく進化しました。クルマのような低音サウンドに対して2代目は集合マフラーから左右対称の2本マフラーに変更してバンク角を増大。マフラー後端は、あえてアップさせなかったと推測。ツインのTX500やTX750のテーパー型マフラー形状で後方を跳ね上げる英国車ノートン・コマンド風。TX系はスタイリッシュではあるけど、GX750ではパニアケース下部とマフラー後端が干渉しにくいオーソドックスな形状でマフラー熱や排気熱を避けたと私は読んでいます。

60馬力だったエンジン出力は圧縮比を8.5から9.5として他社と同等の67馬力へ。点火系はバッテリー点火からフルトランジスタ式へ。エンジン出力は60ps/7500rpmから67ps/8000rpmへ。トルクは同じ6500回転のまま6.0から6.4kg-mへ。タコメーターのレッドゾーンは初代7500rpmが2代目では9000rpmから、となりました。

駆動系では初代GXはBMWと同じスパイラルベベルギヤを持つドイツ:ゲトラグ製ですが、2代目から2次減速比をロング化した国内製です。

ちなみにフレーム系では耐久性に優れるテーパーローラー式ベアリングをステアリングステムにセット。キャスターは27度から26.5度、トレール量は110mmから109mmへ。リアシート後部にグラブバーを新設定。乾燥重量は3kgアップの232kgへ。

開閉可能なサイドヒンジ式シート下の後方部分は2代目で収納ボックスを新装備。ドイツ製自動車だけでなくK100RSなど日本国内向けバイクにもファーストエイドキットが標準装備でしたが日本では薬事法に抵触するためか後に非装備となりましたがGX750の2代目からファーストエイドキット収納可能なスペースをリアカウル下部に新設定したと推定します。ドイツ市場では人気があるバイクですからボックスはマストアイテムだったともいえます。

電装系ではハロゲンヘッドライトを採用しつつ、ロービームが切れたら自動的にハイビームに切り替えるオートリザーブライティングシステムを導入。27W×2球テールランプは片方のバルブが切れても一方のバルブが残って緊急対応。リスク分散という考え方です。

ハンドルバーは1型は1種類。2代目はアップ、標準、セミアップの3種類。ハンドルバーが3種類も純正で選定できたのはこの2代目GX750より前にも後にも記憶にありません。

2代目GX750デビューから1年足らずの1977年1月のこと。北米ディーラーミーティングでXS1000(試作車)が登場しました。

ホンダはCB750フォアに加えて1970年代後半は水平対向4気筒のGL1000を投入して独自の地位を築き、Z1はもともと将来の排気量アップを考えており、Z1000へシフトする時期でした。対するヤマハは国内外とも順調に販売台数が伸びているなかで他社への遅れを取らないため、4気筒リッターバイクの市場投入を早々に意思決定したのです。

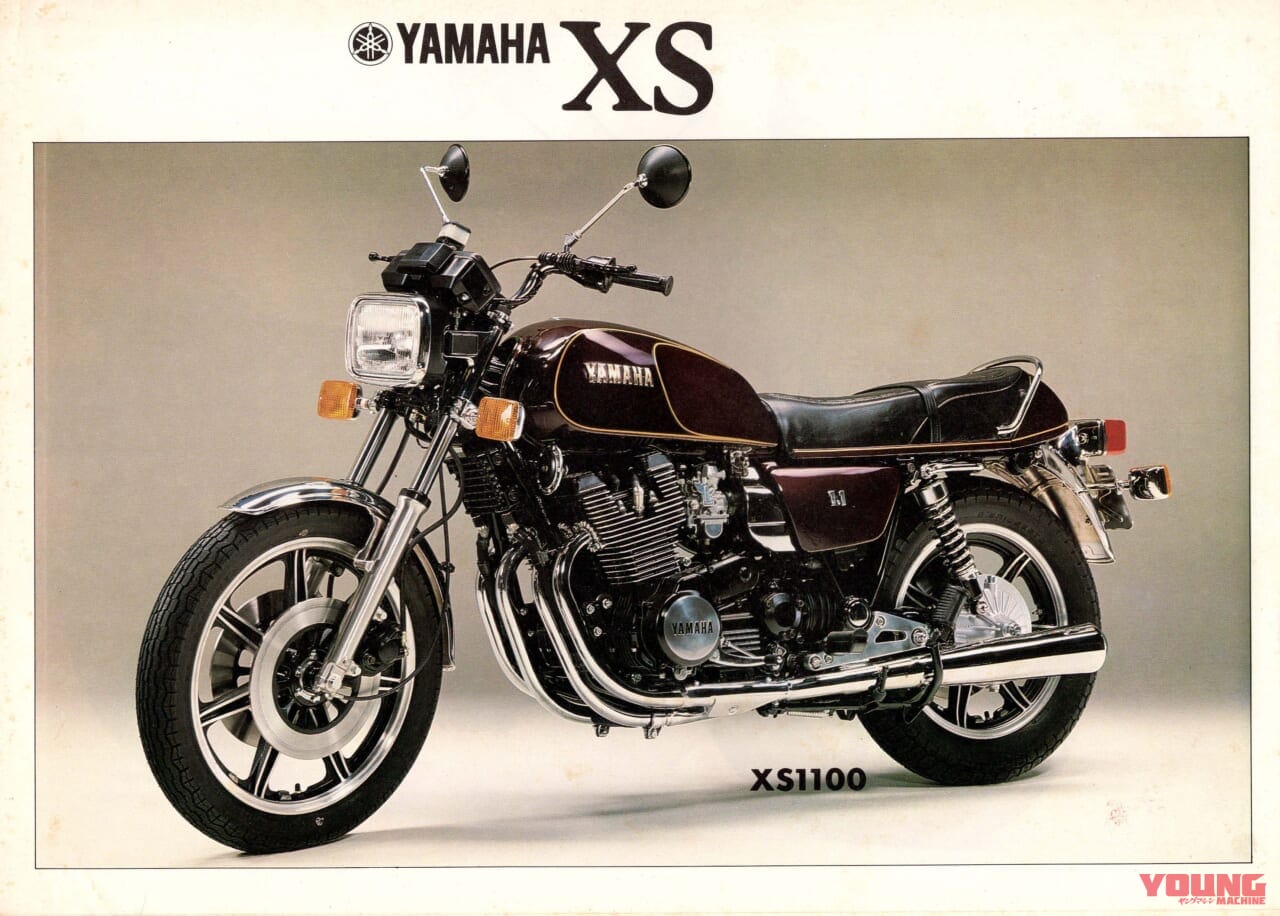

しかし、当時のヤマハ社内では「1000ccではライバルへのアドバンテージがない」と判断し、100ccアップのXS1100としました。

YAMAHA XS1100

スラリとしたGX750系に対して伝統的でありつつマッチョな外観を得たXS1100は発売直後から欧州では好調なセールスを記録。

ホンダやカワサキに大型スポーツで先手を取られていたヤマハがXS1100投入でライバルより一歩先へ踏み出したのです。

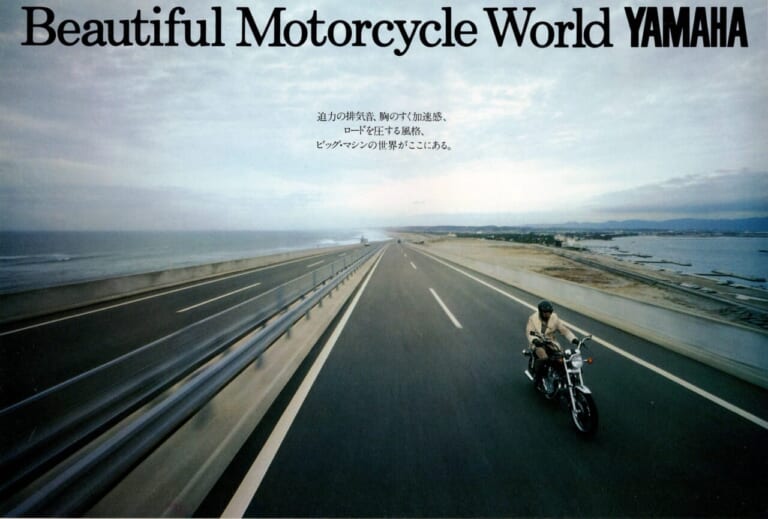

怒涛のダッシュ力と世界トップレベルの最高速度を提供しながら、XS1100はシャフト駆動によるメンテナンスフリーと堅牢性を両立したことで新たなヤマハファンを創出しました。

ということでヤマハにとって初の4気筒バイクはナナハンではなくXS1100だったというわけですが、もちろん今回のお題の中心は3気筒のGX750です。

他の国産メーカーと異なる“モジュールコンセプト”による出自

別の視点でGX750を捉えてみたいと思います。GX750は他社のナナハンとはまったく異なる背景があったのです。

量産車初の4気筒スポーツとして世界的なビッグヒット作となったホンダCB750フォアは、十分に速いゼロヨン加速力を前提に1)ライダーの膝回りにフィットする4シリンダー 2)低中速トルク重視を狙い、ゆったり走れるロングストローク型エンジン 3)当時のハーレーの排気量を超えず、同等の排気量を意識

1965年登場のCB450の反省をもとに、CB750フォアは3つの視点で北米市場主目的で登場したナナハンだったのです。

一方、カワサキZ2は別のストーリーから生まれたナナハンでした。

Z1を国内市場にも投入しようとした矢先、国内販売はナナハンまでという想定外の自主規制という壁にブチ当たりました。カワサキはZ1のボアダウンではなく、きちんと走るナナハンとするためボア・ストロークの両方を最適化してZ2(初代国内名称750RS)を発売。まさしくそれは900の廉価版ではなく日本の特殊事情にアジャストしたナナハンだったのです。

他方、スズキGS750は4ストロークスポーツの最後発メーカーとして失敗は絶対に許されない状況下で生まれたナナハンです。Z2に劣らぬ高性能と優れた信頼性が評価されましたが、すでに確立していた4気筒ビッグバイク市場にマーケットインしたナナハンです。

ただし、中型バイクのGS400とGS750はシリンダーボアを共通化。信頼性と低コスト化という現実を見据えたスズキらしい発想によるナナハンです。

ところがヤマハのGXナナハンは生まれた背景が上記3社とはまったく異なっています。

リッター4気筒モデルのXS1000のシリンダー数をひとつ減らしたナナハンを生み出した、いわゆるモジュラーコンセプトによって生まれたナナハンだったのです。時系列としてはGX750登場後にXS1000が発表されましたが、実はGX750とXS1000の開発は同時進行でした。

つまり最初にナナハンありき! ではなかったのです。クルマの世界では6気筒を作り、マイナス2気筒で4気筒車を製造。4気筒エンジンをV型配置してV8エンジン車とする例もモジュラーコンセプトです。コスト削減などのメーカーの都合による手法でもありますが、それが総じてユーザーのメリットになることはあっても大きなデメリットにはならないことも事実。

それは4気筒を1気筒削って3気筒とするという事実ではあっても、エンジン回転フィールは4気筒エンジンではけっして出すことのできない3気筒120度クランク位相だけが生み出せる特別な世界。とりわけ低速から中速域の充実したトルクによる押し出しの強さと中高回転域の伸びのある排気音はGXに限らずどのメーカーの3気筒エンジンでも実感することができました。

YAMAHA GX750[1976]

3気筒エンジンにはカップリング症状による振動を内包する解決し難い問題点があるようですが、それをネガティブに感じるどころかプラスに捉えたくなるほどのテイスト=脈動が厳然と肌と耳で感じ取れるのです。今なお、世界中に3気筒ファンが多いのは、これに熱く共感する人たちなのです。良い悪いではなく好き嫌いの世界。

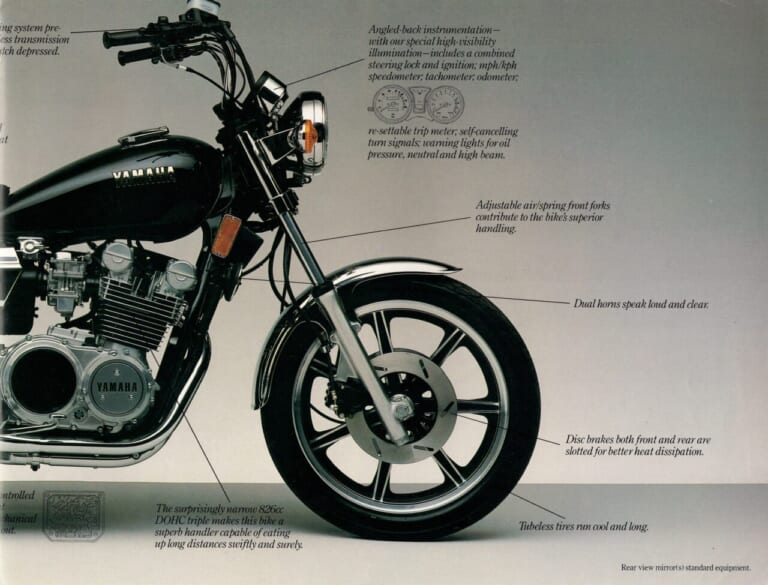

ヤマハ初のDOHC車となったTX500のロッカーアーム式に対してGX750は直押し式。サイドカムチェーン式。半球形型燃焼室。クランクはプレーンベアリング。1次減速はハイボチェーン式。エンジンの振動対策として2箇所ほどラバーマウントという構成でしたが、滑らかな回転フィールは低めのメカノイズ+エンジンマウントによる効果が大きかったと思います。

初代GX750のハンドリングはマイペースでツーリングする大型バイクとしてまさに逸品と呼べるものでした。とりわけ当時の2000ccクラスのクルマを思わせるブーンという低音排気サウンドもツーリングで疲れにくいポイントです。3気筒集合マフラーのサウンドは唯一無二のミュージックでした。

2代目はエンジンも操縦性もシャープになったとはいえ、基本の作り込みは初期型と同じ。ロングランに最適な落ち着いた乗り味を継承。2代目は4気筒バイクと識別が難しく、機械的に進化したGX750ですが、3気筒固有のサウンドテイストは薄味と感じました。

『アメリカンでもハンドリングのヤマハ』はこの時代からすでに

音だけの視点で見ればGX750のバリエーションモデルであるXS750スペシャルが秀逸でした。過去にさまざまな国内外の直列3気筒エンジン車に乗ってきましたが、XS750スペシャル初期型のサウンドは痺れました。

ショートメガホン型のマフラーから流れるそのサウンドは高回転になるほど割れるような荒々しい脈動に変わっていきます。マフラー内の消音容積が不十分だったのでしょうか。XSではなくGXにこそ欲しいサウンドだったとも言えます。

XS750スペシャルは鋭い加減速と深いバンク走行も意外に得意とする楽しいバイクでした。XS750スペシャルのマフラーは細めで短いため、後輪のアクスルシャフトを外すのも簡単。この点についてGX750よりも整備性が優れていたと言えます。

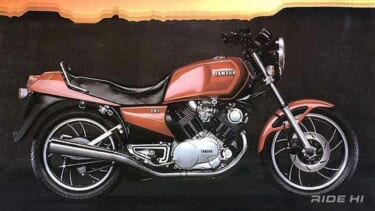

YAMAHA XS750 Special[1979]

カタログマニアとして、気がついたことのひとつ目です。

GX750は輸出名XS750でデビューしたのですが、排気量規制のない輸出先では68×68.6㎜のほぼスクエア型から3.5㎜のボア拡大によるXS850が登場しました。

1本でも2本マフラーでもGX750の長いマフラーがリアのアクスルシャフトが邪魔をして実は後輪取り外しが難しかったと言われています。しかし、XS850ではマフラー部分が高い位置に上げられ、リアのアクスルシャフトが外しやすくなっていたのです。しかもマフラー形状変更によって750のバンク角不足も改善されました。

YAMAHA XS850[1981 U.S. model]

2つ目は「ええ~っ、何これ?」と言えるほどの意外性。実に些細な発見です。それは1980年式と思われる北米向けのXS850のカタログ。欧州型ロードスポーツではなく、かといってXS650スペシャルのようなクルーザーでもない。

YAMAHA XS850[1980 U.S. model]

まさに中途半端な外観ですが、あろうことかGX750・XS850の燃料タンクをそのまま流用してタンクのフロント部分を従来型よりも高い位置にセット。DOHCのシリンダーヘッド部分と燃料タンク下部のクリアランス(隙間)が大きくなっているのです。タンク上面の傾斜度を強めてクルーザーイメージを強調したと推定します。

メインフレーム形状を変更せずに燃料タンクの取り付け位置変更だけで外観イメージを変えようとするこの手法は現在まで見たことがありません。多分、このバイクが最初で最後だと思います。XS850のアメリカンがXS850スペシャルになる直前のUSヤマハの「迷い」がそうさせたのかもしれません。

1980年ごろになると各社こぞってエンジン始動のためのキックペダルを廃止する方向になっていました。

1981年式になると北米向けXS850はXS850スペシャルとしてアメリカン専用の流麗なティアドロップ型燃料タンクに変更。キャスター角を大きくしながらフロントフォークはリーディングアクスル型とし、ハンドルバーもプルバック型。シートも前後の段差が大きいKing&Queen型に変更。マフラーはショートタイプとしてグラブバーも大型化。そしてリアホイールを16インチとして後方を低くしながらファットなタイヤをセット。中途半端な雰囲気が姿を消して、明らかにクルーザー志向のバイクへと変身しました。

ハーレーのような本格的クルーザー型ではないけれど、ロードスポーツ車からの派生モデルとしてはかなり上質な雰囲気でまとめた3気筒アメリカンに変身したのです。

YAMAHA XS850[1981 U.S. model]

私は日本国内向けの初代3気筒アメリカンのXS750スペシャルに乗っていましたが、思いのほか高い接地感を持つハンドリングであることと、ゆっくり走行からカーブを深いバンクで走り抜けることまで、どの速度域でも楽しい作りでした。スロットルオフしながらコーナーへのバンキングではリアサスの沈み込みがタイムラグとして起こり、ドライバビリティのマイナス要素となってしまうのですが、何よりも3気筒エンジンならではの気持ち良い回転フィール+高回転になると荒々しく割れるような音色に様変わりする面白さに取り憑かれました。独自のサウンドと3気筒ならではの伸びのあるワイルドな躍動感がすべてです。

3気筒バイクのファンになったきっかけは、まさにXS750スペシャルの音色が原点だったのです。

YAMAHA XS750 Special[1979]

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(柏秀樹の昭和~平成カタログ蔵出しコラム)

意欲的なメカニズムが地味なイメージに? 1972年に登場して一世を風靡したカワサキ初の4気筒バイク900ccのZ1。その弟分として1973年に750ccのZ2(正式名750RS)が日本市場に登場しまし[…]

国内4メーカーが公道トライアル車をラインナップ 今回は超スリム&シンプルメカの塊。日本のトライアル黎明期のヒーローとなった2台のバイクTLとTYのお話です。 トライアルは岩、砂、ぬかるみ、急斜面など自[…]

超高回転型4ストローク・マルチのパイオニアはケニー・ロバーツもお気に入り 今回ご紹介するバイクは1985年春に登場した超高回転型エンジンを持つヤマハFZ250 PHAZER(フェーザー)です。 フェー[…]

商品ではなく「こんなこと、できたらいいな」を描く 今回は見た瞬間にハートを鷲掴みにされてしまったモトクロス系のお気に入りバイクカタログをご覧になっていただきたい。 まずはアメリカホンダ製作によるモトク[…]

「世界初の量産250ccDOHC水冷4気筒エンジン」が生み出す最上の乗り味 1983年3月。デビューしたてのGS250FWに乗った印象といえば「速い!というよりすべてがスムーズ。鋭い加速感はないけど必[…]

最新の関連記事(ヤマハ [YAMAHA] | 名車/旧車/絶版車)

フラッグシップの最速争いに対抗しながらスーパースポーツの牙城を崩さないハンドリング重視を貫く! 1985年に水冷DOHC5バルブのFZ750をリリース、パフォーマンスでトップクラスへ踊りでたヤマハは、[…]

エジプトのファラオラリーでテネレが切り開いた砂漠走破を2スト250レプリカエンジンが成し遂げた! 1987年の東京モーターショーに、ヤマハはファンの意表をつくモデルを発表した。直前にエジプトの砂漠を4[…]

RZ250の完成度を高めずにいられないライダー揃いの開発陣! ’80年代の2スト人気に火をつけたRZ250。排気ガス規制などで2ストロードスポーツが終焉を迎えたといわれていた空気を、水冷化をはじめすべ[…]

ヤマハで初の75°Vツインをヨーロピアンスポーツでも展開! 1980年秋、ヤマハはIFMA(ケルンショー)で初めて750ccのVツインをお披露目した。 大型バイクはDOHC4気筒であることが条件のよう[…]

ヤマハ セロー250試乗レビュー この記事では、ヤマハの”二輪二足”をキーワードに誕生したマウンテントレールの元祖、セロー250の2020年モデルについて紹介するぞ。35年の歴史に幕を下ろした、最終モ[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

最新の投稿記事(全体)

もし、モンスターハンターの世界にSUZUKIがあったら 2026年2月22日に幕張メッセにて開催される「モンスターハンターフェスタ’26」に、スズキ×カプコンのカスタマイズド車が出品される。二輪のオフ[…]

リッター51.9kmの低燃費、735mmの低シートでユーザーに優しい ヤマハは、同社の原付二種スクーターで最も廉価な原付二種スクーター「ジョグ125(JOG125)」の2026年モデルを3月19日に発[…]

2026年モデル Kawasaki Z900RS SE に適合するTRICKSTAR製品の情報が確定! 世界耐久選手権(EWC)などで培ったレーシングテクノロジーをフィードバックす[…]

憧れの“鉄スクーター”が新車で買える! ロイヤルアロイは、1960〜70年代に生産されていた金属ボディのスクーターを現代に甦らせることをコンセプトとしているイギリスのブランドだ。昔の鉄のボディを持つス[…]

8000円台で手に入る、SCOYCO史上最高のコスパモデル「MT100」 ライディングシューズに求められるプロテクション性能と、街乗りに馴染むデザイン性を高い次元でバランスさせてきたスコイコ。そのライ[…]

- 1

- 2