ニッポンがもっとも熱かった“昭和”という時代。奇跡の復興を遂げつつある国で陣頭指揮を取っていたのは「命がけ」という言葉の意味をリアルに知る男たちだった。彼らの新たな戦いはやがて、日本を世界一の産業国へと導いていく。その熱き魂が生み出した名機たちに、いま一度触れてみよう。

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●写真:山内潤也/YM ARCHVES ●取材協力:ZEPPAN UEMATSU

規範を完全に凌駕した動力性能と信頼性

BSAのコピーか否か。これはW1シリーズの生い立ちを語るときに、よく使われる言葉である。そしてシリーズの原点となったメグロ・スタミナK1は、たしかに、BSA・A7との共通点が多いモデルだったのだが…。

カワサキが大改良を行ったK2以降は、コピーなどという範疇に収まるレベルではなく、本家のBSAを大幅に上回る動力性能と信頼性を獲得していたのだ。

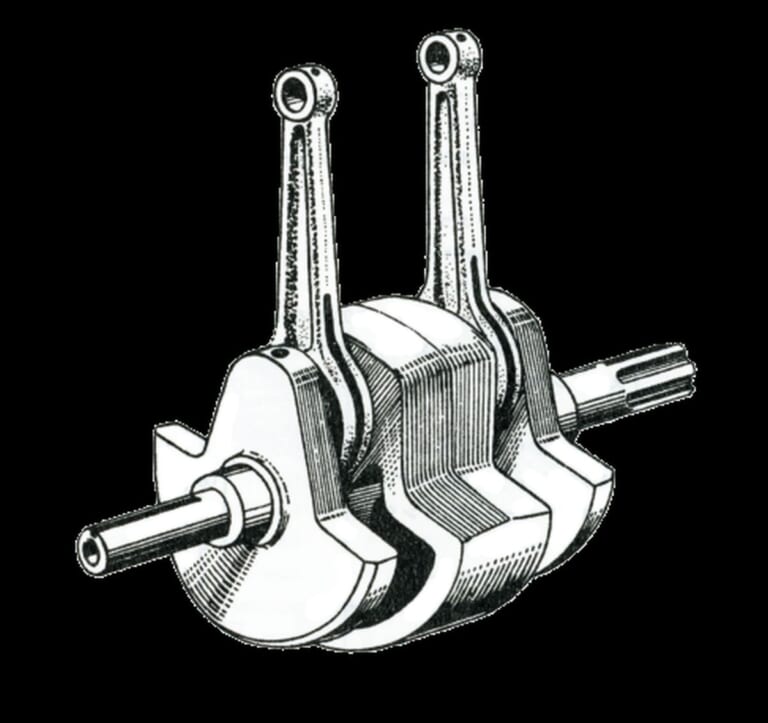

中でももっとも注目すべきは、エンジンの要となるクランクシャフト/コンロッドで、K1とK2がA7と同様の一体鍛造/プレーンメタル支持(この構成は当時のブリティッシュツインの定番)だったのに対して、W1は組み立て式/ニードルベアリング支持を採用。

また、クランク左右の軸受けは、K1:ローラーベアリング+メタルブッシュ(A7と同じ)→K2:ローラー+ボールベアリング→W1:左右ともボールベアリングという進化を実現。この進化は、文字だけではなかなか理解しにくいものの、後に過剰品質と称されたZ1/2のクランクシャフト+コンロッドは、W1の発展型と言うべき構成だったのである。

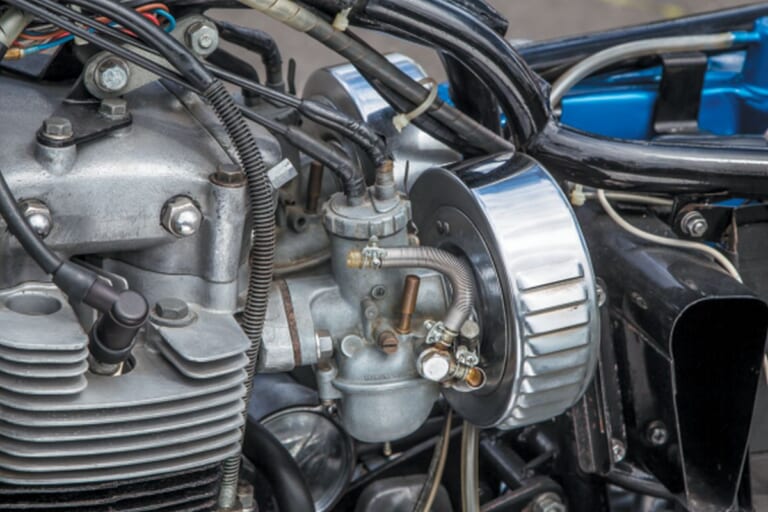

それ以外にも、K2で行われた潤滑ラインの全面刷新やフレームの強化、W1で排気量を拡大した際のショートストローク化、W1スペシャル以降のモデルが導入したツインキャブヘッドなど、カワサキが行った変更は多岐に及んだ。

逆に言うなら、A7を生み出したBSAの技術者が見れば、そこまでやるのか!と驚くほどの大改良を、当時のカワサキは行っていたのだ。だからこそ、以後のカワサキは国内外で、数多くの成功を収めることができたのである。

KAWASAKI 650-W1主要構成部品解説

エンジン:カワサキの大改良で別物に進化

エンジンとミッションが別体式であることや、Y字型カバー内にカムシャフト/点火ユニット/オイルポンプ駆動用ギアと発電機用のチェーンを設置していること、クランクケース左側に1次減速チェーンとクラッチが備わっていることなどは、スタミナK1/K2やBSAA7と同様である。

ただし、カワサキによって大改良が行われたW1シリーズのパワーユニットは、先代や規範とは一線を画する、動力性能と信頼性を備えていたのだ。

W1シリーズのクランクシャフトはボールベアリング支持の組み立て式で、コンロッド大端部にはニードルベアリングが備わっている。

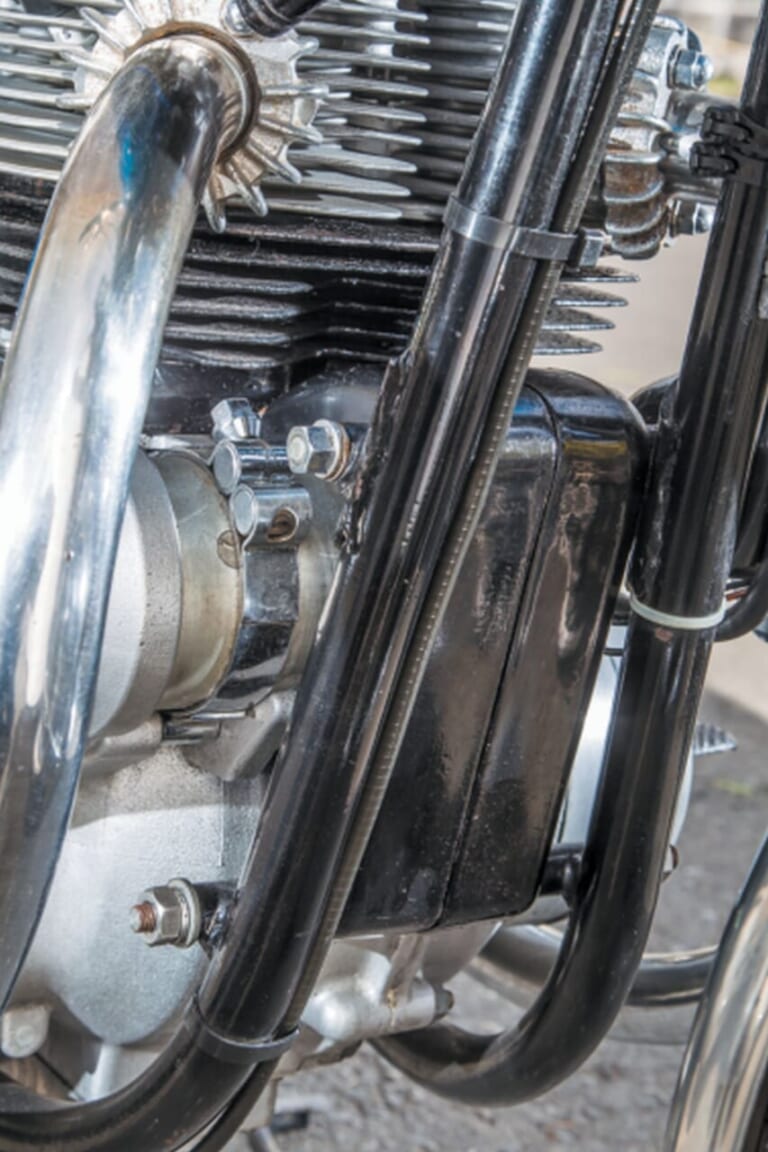

エンジン前部のカバー内には、バンド留めの直流ダイナモが収まっている。なお点火用のコンタクトブレーカーはエンジン後部に設置。

フレーム&シャーシ:メグロから受け継いだパイプフレーム

1950年代の日本車のフレームは、各部にラグ:継ぎ手を用いたロウづけ式や鋼板プレスタイプが主力だったものの、メグロは1955年型セニアT1から、電気溶接式のパイプフレームを導入。もちろんW1シリーズにもその技術が活かされている。

なおW1シリーズのダブルクレードルフレームの構成は、基本的にはスタミナK1と同様だが、K2以降は振動対策として、スイングアームピボット上部に2本の補強パイプを追加。キャスター角はメグロの伝統を継承した29度で、この数値はシリーズ最終型のW3まで共通だった。

【骨格の前半部はBSAの構成を踏襲】トップチューブの下に細身の補強パイプが備わる構成や、ダウンチューブの配置にはBSAA7の影響が見て取れる。ただし後半部は、BSAとはまったく異なる構成だった。

シート下右側にはドライサンプ用のオイルタンクが備わる。安全対策として、W1S後期型以降はウインカーの左右幅が徐々に拡大していくこととなった。

K1/K2でφ180mmだったフロントドラムは、W1でφ200mmに変更。リヤは一貫してφ180mmだった。W1SA以降はフォークスプリングがインナー式になり、リヤショックカバーを変更。

シートは昔ながらのスプリング式。ただし最終型のW3は、現代的なウレタン式を採用。

W1S前期型以前のウインカーは、前後にレンズを設置。ボディは板金で製作された。

ステアリングダンパーは2系統。車体右側は油圧式で、ステアリングヘッド上部は摩擦式。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

ナナハン復権の号砲! CB750Fは、わずか4年で劇的進化 CB900Fと同時進行で開発された750F。ところが1979年早々から欧州で900F、北米で750Fが発売されたにもかかわらず、なぜか日本で[…]

最新の関連記事(カワサキ [KAWASAKI])

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

2023年モデル:400クラス唯一のクルーザーとして復活 発売は2023年4月25日。先代となるエリミネーター400から実に15年ぶりの登場で、エリミネーター/SEの2グレード展開だった。 ニンジャ4[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

乗るカワサキ・着るカワサキ カワサキモータースジャパンは、2026年3月に開催予定の「第42回大阪モーターサイクルショー2026」「第53回 東京モーターサイクルショー2026」にブース出展すると発表[…]

2月14日発売:カワサキ Z1100 / Z1100 SE 自然吸気Zシリーズの最大排気量モデルとなる新型「Z1100」および「Z1100 SE」がいよいよ2月14日に発売される。排気量を1099cc[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

爆誕! JDミゼット号250アスリート 「ジャパンドラッグ JDミゼット号250 アスリート(以下、JDミゼット号250)」とは、APトライク250をベースに株式会社ジャパンドラッグ(埼玉・川越)が仕[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

最新の投稿記事(全体)

「寒さ」を我慢する時代は終わった 冬の寒さは不快なだけではない。身体をこわばらせ、思考力を低下させ、日々のパフォーマンスを著しく下げる要因となる。 2026年2月12日から17日まで開催されているPo[…]

終わらないハンターカブの進化と魅力 2020年の初代モデルの登場以来、CT125ハンターカブの魅力は留まることを知らない。 先日発表された2026年モデルでは、初代で人気を博した「マットフレスコブラウ[…]

2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]

イタリアの職人集団が生み出すライダーのためのフットギア Stylmartin(スティルマーティン)の名を良く知るのはベテランライダーであろう。というのも1980年代の世界グランプリを沸かせたライダーた[…]

ポルシェ草創期に使われたボディカラーで再構築 1990年モデルのカレラ2(964)をベースにレストモッドされた「ノヴァート・コミッション」もまた、911の持つカッコよさをシンガーの世界観でもって再構築[…]

- 1

- 2