元MotoGPライダーの青木宣篤さんがお届けするマニアックなレース記事が上毛グランプリ新聞。1997年にGP500でルーキーイヤーながらランキング3位に入ったほか、プロトンKRやスズキでモトGPマシンの開発ライダーとして長年にわたって知見を蓄えてきたのがノブ青木こと青木宣篤さんだ。WEBヤングマシンで監修を務める「上毛GP新聞」。第22回は、現地に足を運んで各メーカーのフレームを観察してきたというMotoGPマレーシア公式テスト(セパン)について。

●監修:青木宣篤 ●まとめ:高橋剛 ●写真:青木宣篤、Michelin

イケてるマシンはピットアウトした瞬間にわかる

今年も行ってまいりました、MotoGPマレーシア公式テスト。いや〜、転倒が多かった! はっきり認識しているだけでも、ホルヘ・マルティン、ラウル・フェルナンデス、小椋藍、フランチェスコ・バニャイア、マルク・マルケス(兄)、ペドロ・アコスタ……。特にフェルナンデスとマルティンの転倒は、かなりヒヤリとするものだった。

噂話だが、タイヤまわりに問題があったようだ。確かにライダーがまったく予期していない転び方ばかりで、それがヒヤリとした大きな要因だ。MotoGPライダーもシロウトではない……どころか、世界最高峰のライディングテクニックの持ち主たち。誰もが常に滑ることを予測しながら走っている。しかし今回の場合は、滑り出すタイミングがまったく予想外だったようで、本当に恐ろしい転倒ばかりになってしまった。

しかし、こういう不測の出来事も乗り越えなければならないのが、レーシングライダーというお仕事。つくづく因果な商売だと思います……。

そんなこんなで始まったマレーシア公式テスト、目を引いたのはファビオ・クアルタラロが1周目から速かったことだ。これ、レーシングライダー的にはかなり重要だ。

イケてるマシンはピットアウトした瞬間に気分がアガるし、逆にイケていないマシンだとピットアウトすら恐る恐るになってしまう。コースサイドでクアルタラロの走りを観察しても、スロットルを開けながらグイグイ曲がっていくヤマハの強みが戻ってきたように感じた。

アレックス・リンス(ヤマハ)。

ファビオ・クアルタラロ(ヤマハ)はタイトルカットのような緑の差し色と、この写真のような赤い差し色のマシンを随時乗り換えつつテストをこなした。

ただし、ヤマハはコンセッションの適用によりセパンサーキットを多く走っているし、そもそもセパンは路面コンディションも良く、タイムが出しやすいコースなのだ。だからいざシーズンが始まって、すべてのサーキットでうまく行くかと言えば、そこまでのデキではないと思う。だが、復調しているのは間違いない。その要因として挙げられるのは、攻めの開発姿勢だ。

これ↓は私が撮影した写真だが、ピボットまわりのメインフレームの厚みに注目していただきたい。ペラッペラである。隣に並べたのは、去年の最終戦直後に行われたバルセロナテストで撮影したドゥカティのマシン。まだドゥカティの方が肉厚は薄く見えるが、ヤマハも文字通り「肉薄」している。

MotoGPマシンにあっても安心安全を重視するのが日本メーカーの習わしだが、このペラッペラフレームはかなり攻めている。もちろん十分な強度は確保した上のことだとは思うが、相当に踏み込んだ設計をしていることは間違いない。

このペラッペラフレームは、ご推察の通り、旋回力を高めるためのものだ。従来のフレームでは剛性が高すぎて旋回力の妨げになっていた箇所を、攻めた設計により容赦なく剛性を下げているのだ。これは量産車も同じ流れ。華奢に見えるフレームのバイクが増えたのは、旋回力を高めるのに最適な剛性がしっかりと解析されてきた成果だろう。

ヤマハはこのペラッペラフレームを1本だけ用意してきたようだ。クアルタラロを始め、リンス、ジャック・ミラー、ミゲール・オリベイラのマシンにもペラッペラフレームを載せ替えてはテストしていた。

こうなると、やはり2チーム/4ライダーという体制に戻ったのは大きい。新しいパーツをより多くの目で評価できれば、開発のスピードも精度も高まる。去年はファクトリーだけの1チーム/2ライダーだったヤマハは、頭数を揃えることのメリットを痛感しているだろうし、同時に、4チーム/8ライダーを擁するドゥカティを改めて脅威に感じているに違いない。

復調の兆しを見せるホンダ、2年ぶりのファクトリー体制になったM.マルケス

ホンダも、復調を感じさせてくれた。走行初日は「うーん、まだ先は遠いぞ」と思ったのだが、テスト走行を重ねるたびに向上していることが確認できた。ジョアン・ミルのコメントも前向きだった。

ただ、走りをじっくりと眺めていると、まだまだ課題が残っていることがよく分かる。スロットルを開けた時、マシンがしっかりと前進せず、横へ横へと逃げてしまっているのだ。これは主にメカニカルグリップ不足が原因だろう。

前向きなコメントが増えてきたジョアン・ミル(ホンダ)。

ホンダのマレーシアテストは、事前のシェイクダウンテストを合わせて計6日間行われた。走行枠も午前いっぱい、午後いっぱいと非常に長い。これだけの時間があればセッティングでの合わせ込みも可能だが、レースウィークになると圧倒的に時間が足りなくなる。これはどのメーカーにとっても同じことで、レースウィークでは100%の仕上がりなど望めないのだ。

そうなると、重要なのはマシンの素の部分の仕上がりだ。ホンダは、メカニカルグリップという素の部分にまだまだ課題があるように見受けられたので、今回のミルの8番手という表面上の結果にぬか喜びせず、精進していただきたいと切に願う。

ドゥカティは2024年型がまとまっているようだ。今回トップタイムを出したアレックス・マルケス(弟)も、4番手のフランコ・モルビデリも2024年型だ。新しいパーツをテストしなくていい分、走ることに集中できるから、タイムという点では有利なのだ。

一方、今年からファクトリーチームに移籍したマルケス兄は5番手。エンジンの仕様を決める作業があるから、これは致し方ない。去年のようにセットアップだけを合わせるのと、今年のように根っこの部分から作り込むのと、どちらも良し悪しがあり、痛し痒しでもある。いずれにしてもマルクはホンダ以来2年ぶりのファクトリー体制で、その仕事量の多さには改めて驚かされたようだ。

マルク・マルケスはラップタイムこそ目立たなかったが、テストでは走る目的が違うのだから仕方がない。

さすがの貫禄を見せつけたのは、マルケス兄のチームメイトであるバニャイアだ。ちょっと意外かもしれないが、彼のブレーキング技術はピカイチ。後輪をほどよく横に出すことを併用しながら、短い制動距離でバチッと減速している。

マルケス兄もひっちゃきになってバニャイアのマネをしていたが、何度もオーバーシュートし、ラインを外していた。ハードブレーキングが武器のマルケス兄でさえ簡単にはマネできない領域にいる、バニャイア。今シーズンもやはりチャンピオン候補の筆頭だ。

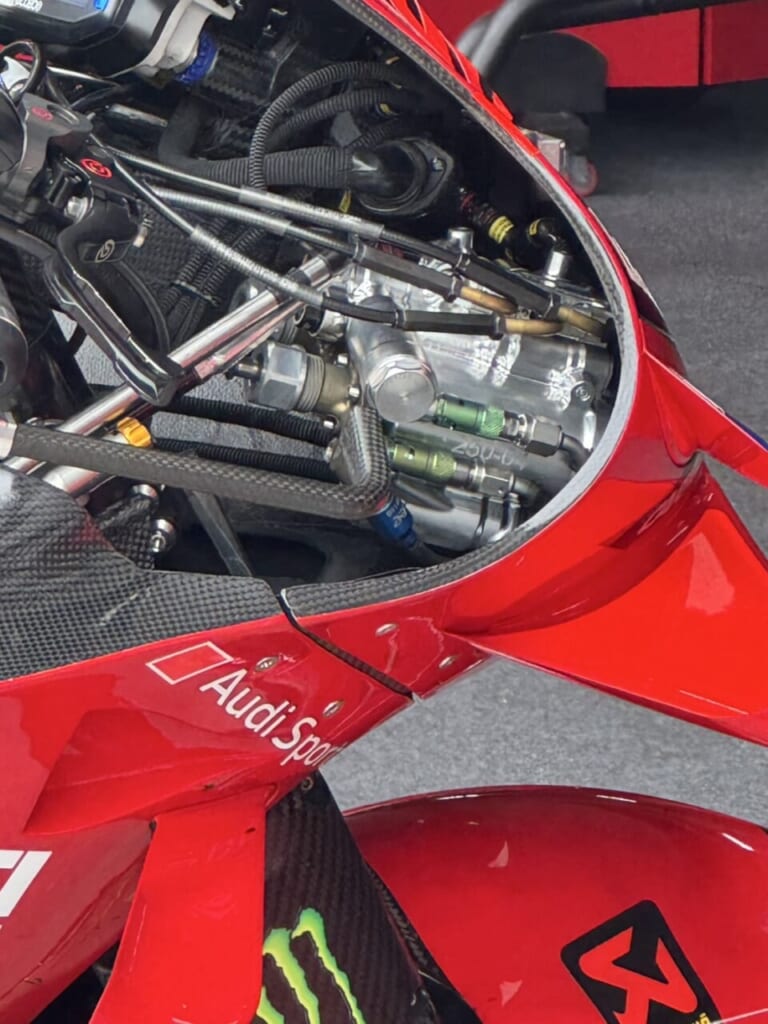

ドゥカティのファクトリーマシンは、フロントカウル内側にでっかい装置が取り付けられていた。どうやらライドハイトデバイス(RHD)の制御に使われているようだ。MotoGPでは足まわりの電子制御化が認められていないため、恐らくは油圧とサーボモーターなどが用いられているのだろう。サテライトチームのマシンには装着されていなかった。

詳細は不明だが、今まではライダーのレバー操作でガコンと沈み込むだけだったRHDが、減衰を効かせて沈み込みスピードをコントロールしている。どのような効果があるのかは、正直分からない……。しかしコーナリング中のライダーの操作が増えることは間違いない。どれだけコーナリング中に手を離せるか、という「スキル」が求められるのかもしれない。

小椋藍選手いわく、RDHは入れるタイミングが難しいのだとか。コースサイドで他のライダーと比べると、確かに小椋選手はRDHの作動が1テンポ遅れていた。こういう「ちょっとちょっとの積み重ね」が、今のMotoGPでは欠かせないのだ。

大きくリヤを沈み込ませながら加速する小椋藍(アプリリア)。マシンはテスト初日の未塗装のもの。

着実にステップを踏んでいる小椋藍。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事([連載] 青木宣篤の上毛GP新聞)

派手なタイムからは見えないファクトリーチームの“本気” 今年も行ってまいりました、マレーシア公式テスト! 現地ナマ情報第1弾のしょっぱなからナンですが、今年もマルク・マルケス(ドゥカティ・レノボ・チー[…]

ブレーキ以上の制動力を求める進入、スピンレートの黄金比を求める加速 ライディングにおけるスライドは、大きく分けて2種類ある。ひとつはコーナー進入でのスライド、もうひとつはコーナー立ち上がりでのスライド[…]

実は相当ハードなスポーツなのだ 間もなくマレーシア・セパンサーキットにMotoGPマシンの咆哮が響き渡る。1月29日〜31日にはテストライダーやルーキーたちが参加するシェイクダウンテストが行われ、2月[…]

車体剛性を見極めるホンダ、V4を投入するヤマハ ホンダは終盤にやや盛り返した感もあったが、依然不安定だ。それでもシャシーはだいぶよくなった。恐らく車体剛性のカンを押さえることができてきて、剛性を落とす[…]

バニャイアにとって「新しいモノはいいモノ」じゃなかった MotoGPマシンがあまりにも速くなりすぎたこともあって、再来年にはレギュレーションが大きく改定されることになった。 エンジンは850ccに、空[…]

最新の関連記事(モトGP)

派手なタイムからは見えないファクトリーチームの“本気” 今年も行ってまいりました、マレーシア公式テスト! 現地ナマ情報第1弾のしょっぱなからナンですが、今年もマルク・マルケス(ドゥカティ・レノボ・チー[…]

ブレーキ以上の制動力を求める進入、スピンレートの黄金比を求める加速 ライディングにおけるスライドは、大きく分けて2種類ある。ひとつはコーナー進入でのスライド、もうひとつはコーナー立ち上がりでのスライド[…]

空力も含めた“動力性能”に拘る 「先に“トルクデリバリー”ですが、コレはライダーのコントローラビリティがかなり重要になり、23・24シーズンではライダーの不満も大きかったと思います。そこで24シーズン[…]

実は相当ハードなスポーツなのだ 間もなくマレーシア・セパンサーキットにMotoGPマシンの咆哮が響き渡る。1月29日〜31日にはテストライダーやルーキーたちが参加するシェイクダウンテストが行われ、2月[…]

マルケスですらマシン差をひっくり返せない時代 ヤマハが2026年型YZR-M1を発表しました。直線的なフロントウイングの形状など、ドゥカティ・デスモセディチにやや寄せてきた感がありますね(笑)。一方、[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]

最新の投稿記事(全体)

つながらなければ意味がない!「MIDLAND Re-BORN(リ・ボーン)」を実施! 創業65周年という節目を迎え、MIDLAND(ミッドランド)が掲げたスローガンは「MIDLAND Re-BORN([…]

リカバリーウェア市場においてNo.1を宣言! 2月8~9日の日程で開催されたワークマンの2026春夏新製品発表会。現在、同社はリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」の売れ行きが絶好調であ[…]

HBG-065 カフェメッシュグローブ:人気モデルを現代の技術で再設計 デイトナのオリジナルブランド「ヘンリービギンズ」で高い支持を得ていた「DH-609」を現在の技術で再設計したメッシュグローブ。 […]

移動手段の枠を超えた“相棒”、“遊び心”、“洗練されたスタイル”を提案 ヤマハの大阪・東京・名古屋モーターサイクルショー出展概要が明らかになった。「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」「第5[…]

最大の衝撃! 製品登録で「保証期間が最長1年追加」の大盤振る舞い 今回の目玉は何と言ってもこれだ。購入したB+COMをサイトに登録するだけで、通常1年の製品保証が最長でさらに1年追加される。 精密機器[…]

- 1

- 2