ライディングスクール講師、モータージャーナリストとして業界に貢献してきた柏秀樹さん、実は無数の蔵書を持つカタログマニアというもう一つの顔を持っています。昭和~平成と熱き時代のカタログを眺ていると、ついつい時間が過ぎ去っていき……。そんな“あの時代”を共有する連載です。第14回は、400ccネイキッドにあってハイスペック空冷4気筒という意地を貫いたXJR400とXJR400Rです。

●文/カタログ画像提供:柏秀樹 ●外部リンク:柏秀樹ライディングスクール(KRS)

空冷4気筒で当時の自主規制値いっぱいの最高出力を達成

1980年代後期、少しトーンダウンしたかのように見えたレーサーレプリカ人気ですが、ハイテク満載で高価格化する一方なのに1990年代に入っても各部の機械技術進化が大きく進んで根強い人気が続きました。ちなみに、1989年のCB-1が59.9万円だったのに対して、VFR400Rは74.9万円でした。

そんな中、日本の4社によるミドル級ネイキッドモデルが新たに台頭しました。扱い切れる性能と疲れにくいライディングポジション、リーズナブルな価格と維持費、そして何よりも昔からのバイクらしい古典的なスタイルによる安心感が多くのライダーのハートを鷲づかみにしたのです。

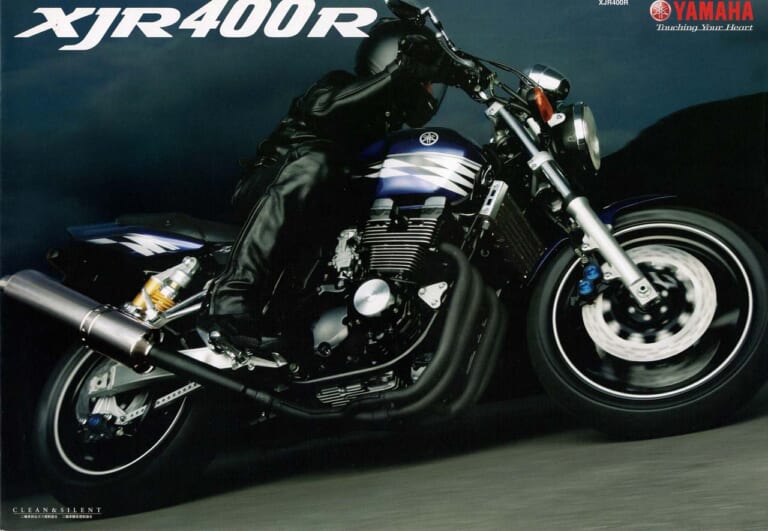

今回ご紹介したいのは数あるミドル級4気筒400ccモデルの中にあって独自のスタンスを持ったヤマハXJR400とXJR400Rです。

XJR400 主要諸元■全長2075 全幅745 全高1080 軸距1435 シート高770(各mm) 車重175kg(乾)■空冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ 399cc 53ps/11000rpm 3.5kg-m/9500rpm 燃料タンク容量18L■タイヤサイズF=110/70-17 R=150/70-17 ●1993年3月27日発売 ●当時価格:57万9000円

XJR400R 主要諸元■全長2075 全幅735 全高1080 軸距1435 シート高770(各mm) 車重178kg(乾)■空冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ 399cc 53ps/11000rpm 3.7kg-m/10000rpm 燃料タンク容量18L■タイヤサイズF=110/70-17 R=150/70-17 ●1995年11月17日発売 ●当時価格:59万9000円

XJR400Rのルーツは1993年3月にデビューしたXJR400です。エンジンは空冷式です。空冷といえばヤマハはXJR400の前に空冷4気筒400ccのツーリングバイク「ディバージョン」を1991年に発売しました。同時開発されたディバージョン600は欧州では高評価を得たものの国内向けの400は人気が今ひとつでした。

ベストセラーを記録した1989年登場の空冷エンジンのゼファーに対して、ほぼ同時期にホンダCB-1、バンディット400がデビューし、角張ったスタイルのZXR400と角型ヘッドライトのFX400Rなどが加わりました。いずれもエンジンは高性能水冷式4気筒エンジンを流用したミドル級のネイキッドです。

上記に対してヤマハはXJR400そしてその進化版XJR400Rをリリースしました。大型バイクを含めてバイク史上最後になるかもしれない完全新作の4ストロークDOHC4バルブ4気筒400ccの空冷エンジンを搭載して。

端正かつ精緻とも言えるシリンダーフィンの美を放つXJR400のエンジンは、軽量コンパクトな動弁系、高圧縮比採用と高効率な吸気ポート形状、熱対策として大型オイルクーラー装備の他にピストンの裏側にオイルを吹き付ける冷却方式も採用するなど多くの技術を盛り込んだ意欲作であるとカタログが語っています。

実際に走って感じたのは4ストローク4気筒エンジンらしく高回転になるほどシャープに吹け上がるエンジンであること。アクセルを開けた分だけちゃんと前へ進む快感、自在に旋回できるエンジンを400ccの空冷式で表現したかったことがわかります。400ccの空冷だから我慢! を一切感じさせない作り込みです。

車体系も侮れません。レプリカ系にありがちなハイペース走行の時こそ楽しい高剛性フレームではなく、あらゆる路面と速度域で車体のしなりが巧みに生かされています。前後タイヤの接地感に溢れ、軽快かつ安心感に満ちた操縦性ながらカーブを攻めるほど車体がコンパクトになっていく、まさに剛性バランスに優れた車体と前後サス設定が印象的でした。

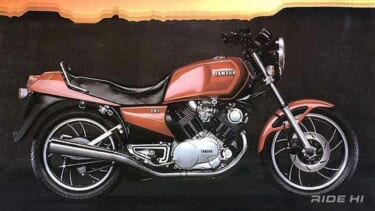

ヤマハが2ストローク最後のロードスポーツとして開発した1980年登場のRZ250のエンジニアの心意気と大きく被ってきます。

初代XJR400は1994年2月に鮮やかなバイオレット系車体色を追加しました。同年6月にはリヤショックにオーリンズ(ヤマハのカタログではオーリンス)装備のXJR400Sが限定4000台で登場。

限定4000台で発売されたXJR400S(1994年6月発売)。

オーリンスというブランド品を付ければ売れるという発想も販売サイドにはあったかもしれませんが実際に乗って、そのこだわりを感じました。

それまでのリヤショックは伝統的な「ド・カルボン式」でしたがオーリンズの「ビルシュタイン式」では、スロットルをオンにした時の微細な変化がライダーに伝わる作りになっていました。

これは圧側と伸側を別室独立型にすることで作動性が向上し、セッティングの自由度もアップするもの。当時の取材データによるとSTDに対してオーリンス製はダンパーサイズがφ28mm→φ40mmにアップし、ショックユニット長は6mm長く、乗車1Gでは7mm高いリヤショックになりました。

減衰特性だけでなく、バネ定数を10%高めたスプリング特性の見直しも手伝って低速走行時の初期作動性をより高めながらハイスピード時の高荷重走行ではきっちり踏ん張る作りになりました。

XJR400SのカタログではキャスターなどすべてXJR400と同じなのに最小回転半径のみXJR400の2.7から2.8mになっています。それはリアショックの違いによる差から生まれたのではないかと判断できます。

XJR400Sでリアサスのグレードアップの手応えを感じたヤマハは1995年2月になるとオーリンスのリヤショック+ブレンボのブレーキをセットしたXJR400Rをリリースしました。

ピストン、ピストンピン、コンロッド軽量化、緻密に制御を詰めた点火系、キャブセッティング変更を受けて低速域を大幅に改善。XJRの高回転域の伸びとパワーはそのままに低中速域のドライバビリティが向上。マイペース走行で乗り心地が良好ながらハイペース走行時の安心感が大きくアップしました。

その1か月後に通常のリヤショックとブレーキ装備のSTD(スタンダード)モデルXJR400が登場。XJR400Rはブレーキキャリパーとリアショックのスプリングは黄色ですが、STDのブレーキキャリパーはグレイ。スプリングは黒。フロントフォークはシルバーのバフがけ。XJR400Rは精悍な黒として差別化していました。手元式チョークレバー、デュアルホーン、ウインカーポジションランプはXJR400Rと同じ設定でしたが2万円高価なXJR400Rに人気が集中しました。

ビキニカウル付きのスポーツ版も登場

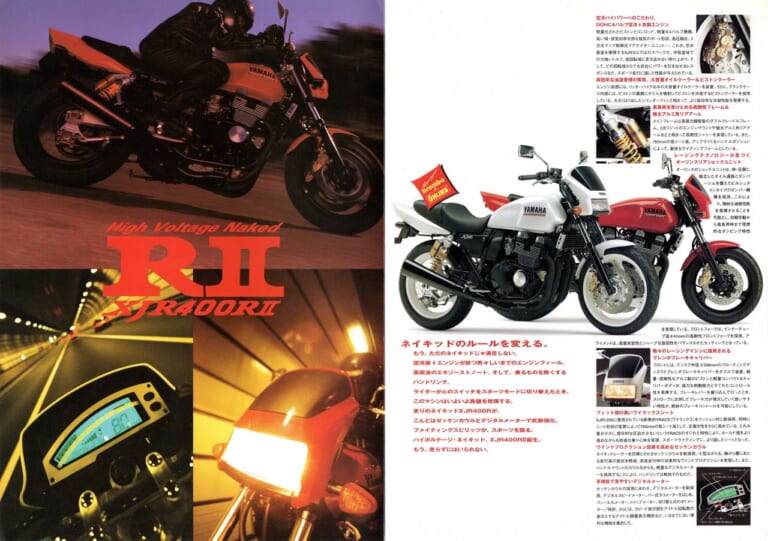

1996年1月にはビキニカウルと角形ヘッドライト、デジタルメーターのXJR400RⅡが追加。CB400スーパーフォアにビキニカウルをセットした1995年3月登場のCB400スーパーフォア・バージョンRに似た設定ですが、見かけることが少ないレアな存在でした。

「ネイキッドのルールを変える。」として登場したXJR400RⅡ。同様にビキニカウルを装着して1995年3月に発売されたCB400スーパーフォア・バージョンRをライバル視していたのは明らかだった。

XJR400R II 主要諸元■全長2075 全幅735 全高1080 軸距1435 シート高760(各mm) 車重178kg(乾)■空冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ 399cc 53ps/11000rpm 3.6kg-m/9500rpm 燃料タンク容量18L■タイヤサイズF=110/70-17 R=150/70-17 ●1996年1月発売 ●当時価格:60万9000円

1996年といえば、免許制度改正により教習所でも大型二輪免許が取得できるようになったことで魅力的な大型二輪車に多くが注目し、中型クラスへの注力は各社トーンダウンするのかと思われました。

そんな中でもXJR400Rの進化は止まりませんでした。

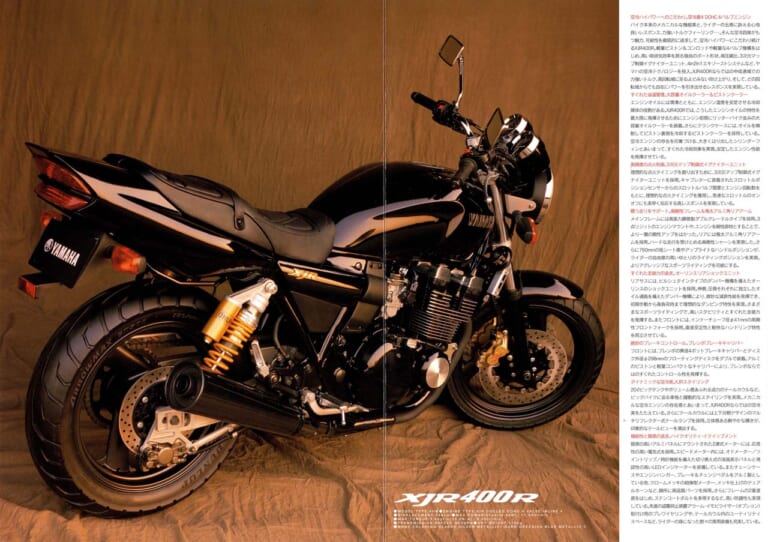

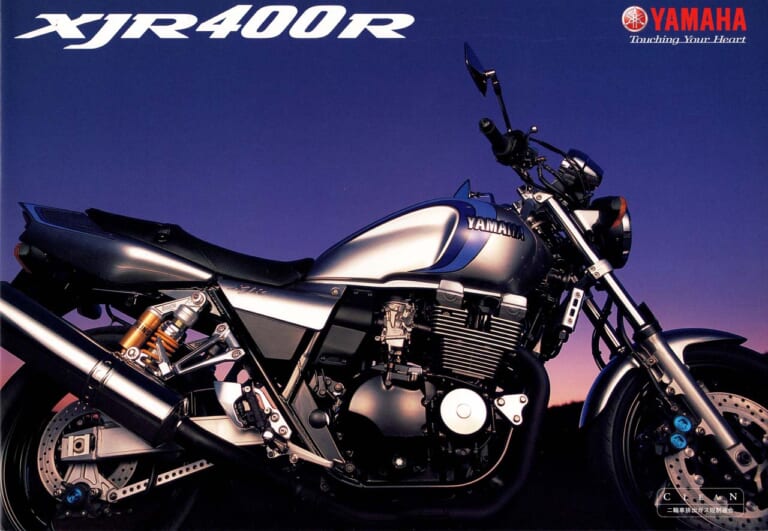

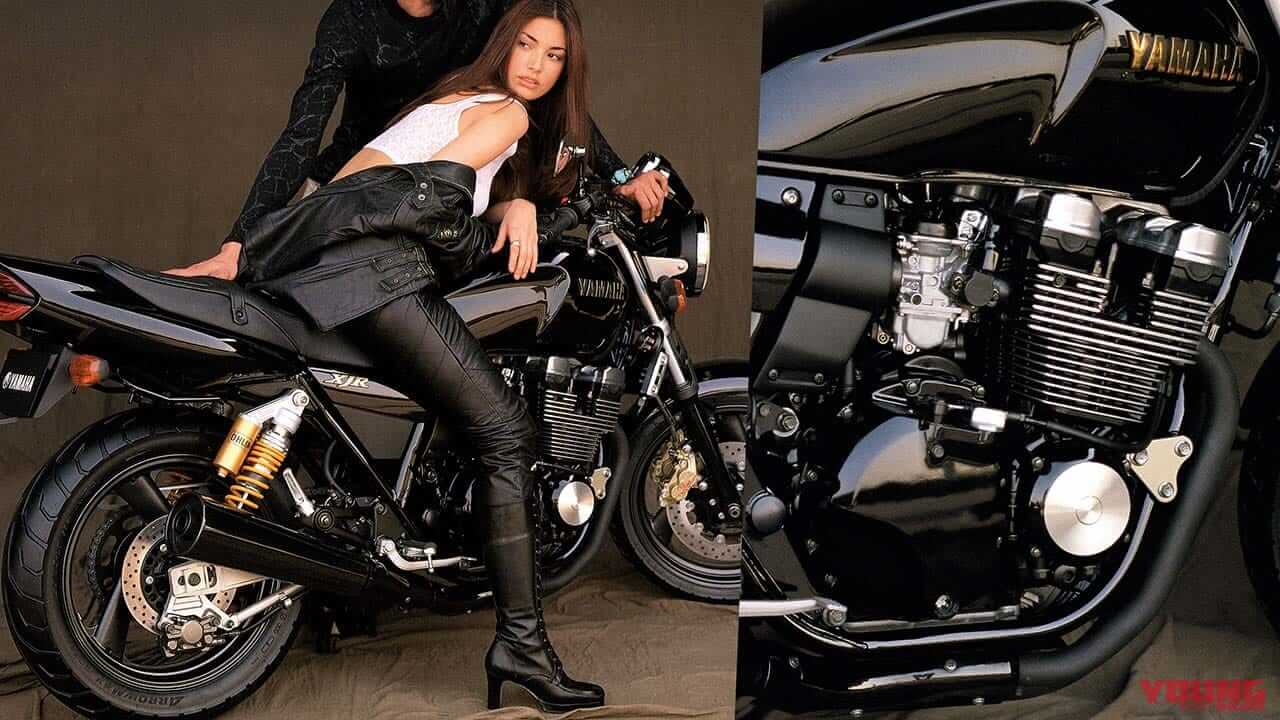

リヤショックとブレーキのグレードアップで注目度を高めたXJR400Rは1998年6月に外観を大幅に変更しました。同年3月に登場したXJR1300そのままのイメージでまとめられ、燃料タンクやテールカウルが凹凸を持たせながらボリュームのある形状へ。

燃料タンクは18Lから20L容量へ。タンクのエンブレムも立体式に戻りました。ニーグリップ部分の大きなエグリが強調され、カタログでもこの部分を主張するために右斜め後方からのカメラアングルと照明にこだわったことがわかります。

XJR1300のイメージチェンジに合わせ、XJR400Rもテールまわりのデザインを大幅変更。タンク容量なども変更を受けている。【XJR400R[1998]】

ほぼ同アングルながら人が跨っていない姿も掲載するあたりにこだわりが感じられる。【XJR400R[1998]】

ボリュームを増した燃料タンクと空冷4気筒の存在感。【XJR400R[1998]】

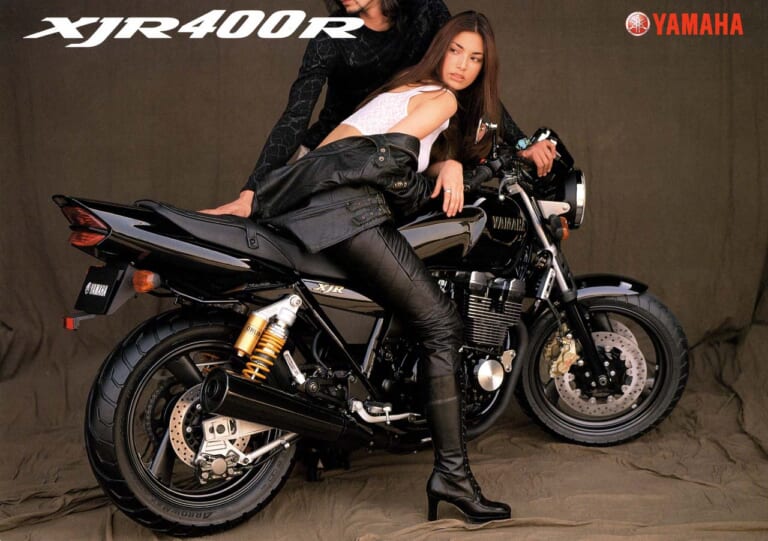

特に小股の切れ上がったロングヘアの女子が映るブラックの1999年型XJR400Rのカタログは、それまでの国内向けカタログとしては異例に大人びた表現でカタログマニアとして驚かされました。

テールランプもXJR1300と共通デザインへ。従来比約2倍の照射面積と独自の形状を持つことでXJR兄弟の存在感をアピールしました。シートはXJR400RⅡの時からの継続で低反発素材のワイラックスを導入。STDモデルはこの年式で廃止となりました。

1999年と2000年はカラーリングを変更し、2001年4月にはマフラー形状変更のほか約250箇所もの見直しでまさにフルモデルチェンジに近いXJR400Rとなりました。ハンドル位置は9mmアップしながら手前に4.4ミリ移動。ステップ位置も見直しながらステップとチェンジペダルが同軸配置となり、素材も鋳造から剛性の高い鍛造式へ。タイヤはこの時にラジアルとなりました。エンジンは軽量な樹脂製・異形翼型断面ピストンバルブを持つBSR30型キャブレターを採用。新排気ガス規制に対応しつつ、3kg減量のうち約2.5kgはバネ下重量の軽量化に注がれた新しいXJR400Rはさらにスポーツ性の強い空冷ネイキッドへと進みました。

こちらは2003年モデルのカタログ。

ブランド力のあるブレーキやサスペンションでバイク本体の商品性を上げるのは今でもよく使われる手法ですが、ヤマハはこのモデルからあえてブレンボをやめて高剛性でコンパクトなモノブロックMOS型ブレーキキャリパーを前後輪に新採用しました。それはブレンボのブランド力に依存しないヤマハの自信の表れと解釈できます。MOSキャリパー色は大半がブルーを採用していました。

実際にフル減速で攻め込んでみると、あらゆる速度域で意のままに速度調整できる高剛性なブレーキになっていました。もちろんブレーキフィールは車体やサス設定も大きく関係することですが、レプリカ系に勝るとも劣らないコントロール性と制動力を強く実感しました。

興味深いのは、ちょっと遡って1998年型以降の燃料タンクの大型化です。

XJR400R独自のスポーツ性を高めるためなら本来は燃料タンクを大きくすることは通常あり得ないことです。

同クラスでも20L容量は例外的でリッタークラスに相当する容量です。満タンなら重量アップで走りを阻害し、ライディングポジションの自由度も削られる可能性があります。

しかし実際に走り出せば、それは杞憂でした。むしろそれまでのフィット性に勝るとも劣らぬ形状に仕立ててあったのです。

タンクサイド部の大きなエグリはデザイン性とニーグリップしやすい形状が見事に噛み合った産物です。

この時期のヤマハはすでに秀作と呼べる水冷4気筒エンジンのFZ600の姉妹車FZ400を市場投入していました。

XJR400Rは最後にして最強の「空冷式4気筒ミドルスポーツ」であることを改めて噛み締めつつ、空冷4気筒エンジンを再定義し、前後サスとブレーキ性能をきっちりレプリカレベルに仕立て、400ccという枠を超えた力量感のあるスタイルを盛り込んだ本気のバイクだったと解釈できます。

2006年型はタンクのエンブレムはYAMAHAの立体型から丸い音叉マークがセットされています。そして2007年にXJR400Rは生産終了となりました。

見るほどに、読むほどに、有終の美を飾るにふさわしい空冷4気筒バイクを! というエンジニアの熱い思いがカタログを通して伝わってきます。

2006年12月発売の実質2004年モデルが最終型に。ストロボラインがスポーティさをアピールした。2003年モデル以降はマフラーの形も違っている。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(柏秀樹の昭和~平成カタログ蔵出しコラム)

意欲的なメカニズムが地味なイメージに? 1972年に登場して一世を風靡したカワサキ初の4気筒バイク900ccのZ1。その弟分として1973年に750ccのZ2(正式名750RS)が日本市場に登場しまし[…]

国内4メーカーが公道トライアル車をラインナップ 今回は超スリム&シンプルメカの塊。日本のトライアル黎明期のヒーローとなった2台のバイクTLとTYのお話です。 トライアルは岩、砂、ぬかるみ、急斜面など自[…]

超高回転型4ストローク・マルチのパイオニアはケニー・ロバーツもお気に入り 今回ご紹介するバイクは1985年春に登場した超高回転型エンジンを持つヤマハFZ250 PHAZER(フェーザー)です。 フェー[…]

商品ではなく「こんなこと、できたらいいな」を描く 今回は見た瞬間にハートを鷲掴みにされてしまったモトクロス系のお気に入りバイクカタログをご覧になっていただきたい。 まずはアメリカホンダ製作によるモトク[…]

「世界初の量産250ccDOHC水冷4気筒エンジン」が生み出す最上の乗り味 1983年3月。デビューしたてのGS250FWに乗った印象といえば「速い!というよりすべてがスムーズ。鋭い加速感はないけど必[…]

最新の関連記事(ヤマハ [YAMAHA] | 名車/旧車/絶版車)

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

フラッグシップの最速争いに対抗しながらスーパースポーツの牙城を崩さないハンドリング重視を貫く! 1985年に水冷DOHC5バルブのFZ750をリリース、パフォーマンスでトップクラスへ踊りでたヤマハは、[…]

エジプトのファラオラリーでテネレが切り開いた砂漠走破を2スト250レプリカエンジンが成し遂げた! 1987年の東京モーターショーに、ヤマハはファンの意表をつくモデルを発表した。直前にエジプトの砂漠を4[…]

RZ250の完成度を高めずにいられないライダー揃いの開発陣! ’80年代の2スト人気に火をつけたRZ250。排気ガス規制などで2ストロードスポーツが終焉を迎えたといわれていた空気を、水冷化をはじめすべ[…]

ヤマハで初の75°Vツインをヨーロピアンスポーツでも展開! 1980年秋、ヤマハはIFMA(ケルンショー)で初めて750ccのVツインをお披露目した。 大型バイクはDOHC4気筒であることが条件のよう[…]

人気記事ランキング(全体)

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

これまで以上に万人向き、さらに気軽な乗り味に! 10月上旬の全日本ロードレース選手権第6戦では、フル参戦しているJ-GP3クラスで3位を獲得。今季2度目の表彰台に立てたのですが、そのちょっと前に、かつ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

リカバリーウェア市場においてNo.1を宣言! 2月8~9日の日程で開催されたワークマンの2026春夏新製品発表会。現在、同社はリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」の売れ行きが絶好調であ[…]

最新の投稿記事(全体)

ロー&ロングスタイルに一目惚れ 現在34歳となる勝彦さんはバイク歴18年のベテランライダー。ですがこれまで乗ってきたのは全てスクーターで、約10台ほど乗り継いできました。ツーリングなどはあまりせず、基[…]

兄弟車の「EM1 e:」よりも約10万円安い! ホンダは、原付一種の電動二輪パーソナルコミューター「ICON e:」を発表した。発売は2026年3月23日を予定しており、バッテリーと充電器を含めて22[…]

今も勘違いが多いかも!? 「新基準原付」を詳しく解説 「新基準原付」が設けられることになった背景は 2025年4月1日から施行される新たな区分「新基準原付」が導入されるもっとも大きな理由は、新しい排ガ[…]

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

ワンメイクレース用に誕生した初のレーシングカー ディアブロSV-Rは、その名が示すとおりSVをベースとしたレーシングカー。1995年に、スイスの実業家、フィリップ・シャリオールによってディアブロのワン[…]

- 1

- 2