近年はゲリラ豪雨線状降水帯が頻発し、短時間の集中的な降雨で一般道が冠水してしまうケースが増えています。しかし高速道路の場合、路面に轍(わだち)があったとしても水たまりを見ることはまれ。高速道路が雨の日でも快適で安全に走行できるのは、道路の舗装に秘密があるようです。

●文:ピーコックブルー(ヤングマシン編集部)

高速道路には雨水が溜まらない舗装が採用されている

そもそも、なぜ道路に雨水が溜まるのでしょうか。その疑問を解く鍵はアスファルトの粒度、つまり舗装アスファルトの粒同士の隙間にあります。

一般道の舗装には、アスファルト同士の密度が高い“密粒アスファルト”が使用されており、雨水がアスファルト内を通り抜けにくいため、路面上の轍や凹みに水溜まりができてしまいます。

一方、粒同士の隙間が大きい“開粒アスファルト”が使用される高速道路では、雨水が効率よく粒の隙間を通って道路外へ排水されるため、路面上に雨水が溜まりにくいというわけです。

この開粒アスファルト舗装は1980年代後半から導入され始め、現在では高速道路の舗装に広く用いられています。

すべての道路を開粒アスファルト舗装にできない理由

ここで、「一般道の舗装も『開粒アスファルト』にすれば、道路の冠水や水たまりがなくなるのでは?」と思う人も少なくないでしょう。

もちろん一般道であっても、大きな国道などでは開粒アスファルトが用いられているものの、すべての道路を開粒アスファルトにするには難しい事情があります。

排水性を高めた開粒アスファルト舗装には、透水性舗装/排水性舗装/保水性舗装の3種類が存在し、それぞれ以下のように固有の特徴があります。

- 透水性舗装:雨水をアスファルト表面から下層の地面まで透過させる構造。路床浸透型とも呼ばれる

- 排水性舗装:舗装の下に遮水層を設けることで、地面に雨水を浸透させず、路肩や排水口へと導く構造。おもに橋や高架などに用いられる

- 保水性舗装:アスファルトの隙間に雨水を保持させ蒸発させる構造。蒸発時の気化熱により路面温度の上昇を抑える効果を持つ。過剰な水は排水経路から排出される

透水性舗装は、下水/河川への雨水を流出させないため、ゲリラ豪雨による都市型洪水の防止に効果的です。しかし、地面に浸透する雨水が増えることで地盤が緩む恐れがあるため、使える場所が限られます。

排水性舗装/保水性舗装は、どちらも遮水層や排水設備が必要になるため、敷設コストが高くなる点が大きなデメリット。もちろん排水設備の容量を超える大雨では、排水性舗装/保水性舗装でも冠水する恐れもあります。

また開粒アスファルト自体の特徴として、内部の隙間が大きいぶん耐久性に劣る性質があるため、交通量が多い道路やトラックなどが通る道路では、耐用年数が短くなる難点があります。

その点、密度が高く耐久性に優れる密粒アスファルトは、緩やかな傾斜などをつけておくだけで、路面に溜った雨水の多くを路肩の側溝などへ流すことが可能です。さらに、敷設コスト/メンテナンスコストも開粒アスファルトに比べて安いため、道路の総延長が高速道路よりもはるかに長い一般道への敷設に適しています。

これが、すべての道路を開粒アスファルト舗装にできない理由です。ちなみにこのほかにも、さまざまな特性を持った舗装が存在し、道路環境などに応じて使い分けられています。

ハイドロプレーニング現象への対策として

開粒アスファルト舗装が敷設された道路は、雨水が溜まりにくい構造になっています。しかし、それは豪雨対策が主目的ではなく、雨天時の走行で起きやすい“ハイドロプレーニング現象”への安全対策のためです。

ハイドロプレーニング現象とは、タイヤと路面の間に形成された水膜によって、タイヤが浮き上がって制御不能になる現象のこと。水膜が厚く=速度が高まるほどハイドロプレーニング現象が起こりやすくなるため、水が溜まりにくい開粒アスファルト舗装は高速道路に最適といえるでしょう。

さらに開粒アスファルト舗装には、水はねによる視界悪化の防止/ヘッドライト光の乱反射防止に加え、大きめの粒と隙間によるタイヤグリップ向上/タイヤノイズ軽減などといったメリットもあります。

このように開粒アスファルトは、雨水が溜まらないだけでなく、さまざまな機能が備わっていることから「高機能舗装」とも呼ばれ、高速道路等での安全性向上に大きく貢献しています。

なお、高機能舗装は路面の摩擦係数が大きいため、転倒時にライダーが受けるダメージも大きくなる傾向にあります。高速道路を走行する際は、とくにプロテクターなどの装備をしっかり整えておきましょう。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(交通/社会問題)

クランク:低速操作の「総合芸術」を身につける まず、あの忌々しい「クランク」から。 直角コーナーが連続するあのコース、公道で遭遇したら普通は足を着いてヨボヨボ進むか、そもそも入りませんよね。でも、あの[…]

【背景】三ない運動が交通事故の要因になっていた!? 公共交通が不便な地域が多いこともあって1世帯あたり約1.5台以上のマイカーを保有し、またスバルの工場も点在することから自他ともに認める“車王国”とい[…]

車両の種別と免許の関係が複雑な「あの乗り物」 1.信号無視車両を停止させる 白バイ新隊員としてひとり立ちし、しばらく経った頃の話です。その日も私は、交通量の多い国道で交通取り締まりをしていました。交差[…]

今も勘違いが多いかも!? 「新基準原付」を詳しく解説 「新基準原付」が設けられることになった背景は 2025年4月1日から施行される新たな区分「新基準原付」が導入されるもっとも大きな理由は、新しい排ガ[…]

ハンドチェンジ/フットクラッチは昔の変速方式。ジョッキーシフトはその現代版カスタム 今回は、バイク乗りなら一度は見たことのあるかもしれない「ジョッキーシフト」について書きたいと思います。 戦前や戦後間[…]

人気記事ランキング(全体)

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

WMTCモード燃費50km/Lで、航続可能距離は600km! スズキは、2017年に初代モデル登場、2020年に現行デザインへとモデルチェンジを受けた「ジクサー150」の2026年モデルを発表した。2[…]

世代をまたくトップライダーたちのレプリカモデルが一気に3種も登場 『DIGGIA2』は、2024年12月にも発売された、MotoGPライダーのファビオ・ディ・ジャンアントニオ選手のレプリカモデル第2弾[…]

製品名がグラフィック化されたユニークなモデルのニューカラー 『GT-Air3 MIKE』は、その製品名を巧みに図案化したグラフィックを特徴とするモデルで、2025年10月に発売された。このたび発表され[…]

最新の投稿記事(全体)

グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]

ガレージREVOのリフトアップ方法 移動式バイクスタンドであるガレージREVOにとって、スタンドとバイクの接点は重要です。前後左右に押し歩く際にスタンドに載せたバイクが転倒しては一大事なので、スイング[…]

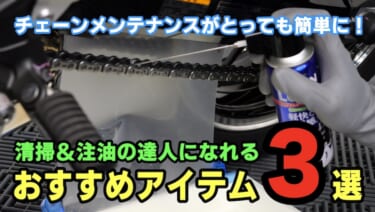

Screenshot 便利なアイテムでチェーン注油とチェーン清掃が簡単作業に変身 日常的なバイクメンテナンスの代表格といえば洗車ですが、その次に作業頻度が高いと思われるのは「チェーンメンテナンス」です[…]

PERFORMANCE MACHINE|Race Series エンジン/トランスミッションカバー 高品質なビレットパーツで世界的な知名度を誇るPerformance Machine(パフォーマンスマ[…]

SHOEIが1名増、「X-Fifteen マルケス9」はまさにリアルレプリカ WSBK(スーパーバイク世界選手権)で3度頂点を極めたトプラック・ラズガットリオグル(プリマプラマックヤマハ)のMotoG[…]