もうすぐ二輪メディア歴50年となるベテランライターが、日本におけるバイク黄金時代のアレコレを実体験と共に振り返る昭和郷愁伝。タイトルを改め、紙面からWEBへの引っ越し連載・第2回目は、昭和のヘルメット事情について振り返ります。

●文:ヤングマシン編集部(牧田哲朗) ●写真:牧田哲朗/YM Archives

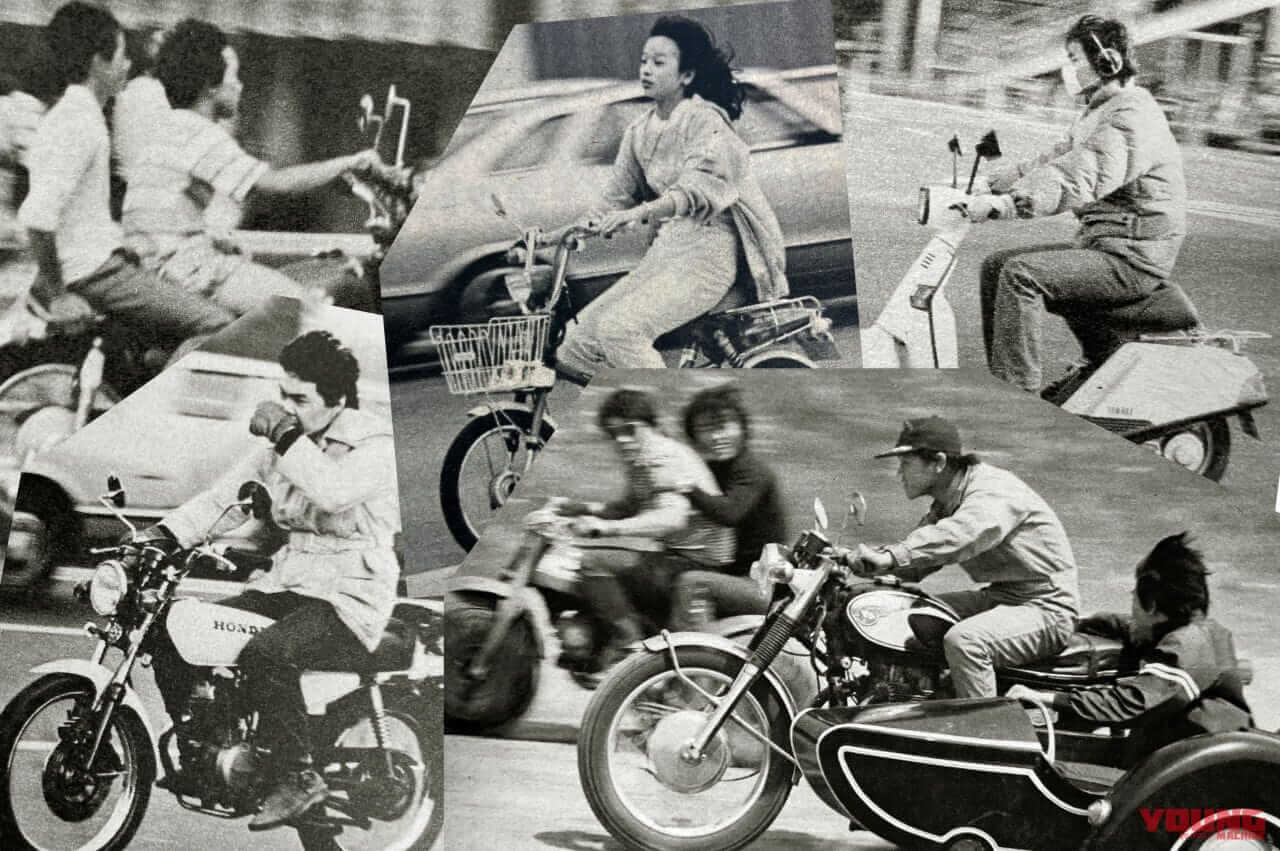

’70年代初頭の日本はまだノーヘル時代

バイクに乗るための必須アイテムと言ったら、まず、第一に思い浮かぶのが頭を守るヘルメットだよね。でも、自分がバイクに乗り始めた’70年代初頭は、まだノーヘルが合法の時代だったんだ。いまからでは考えられないけどね。ヘルメット着用義務は’65年から始まっていたけど、その時のおふれを要約すると、「ノーヘルでもOK。ただ、高速道路は危ないから被ろう。とくに罰則はないけどね」といったようなフワっとした内容。当時はまだ高速道路を走るバイクなんて多くなかったから、日常的には、ほぼ、ノーヘル容認という状況だったんだよね。

じつは、ノーヘルはノーヘルで楽ばかりじゃない。

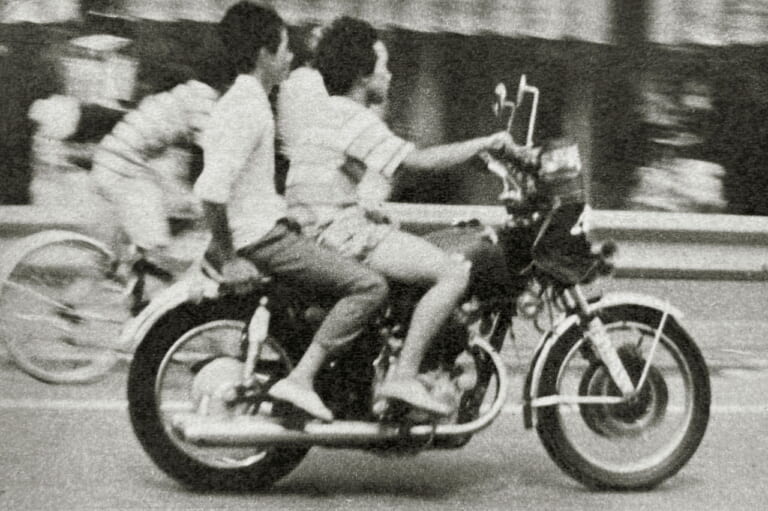

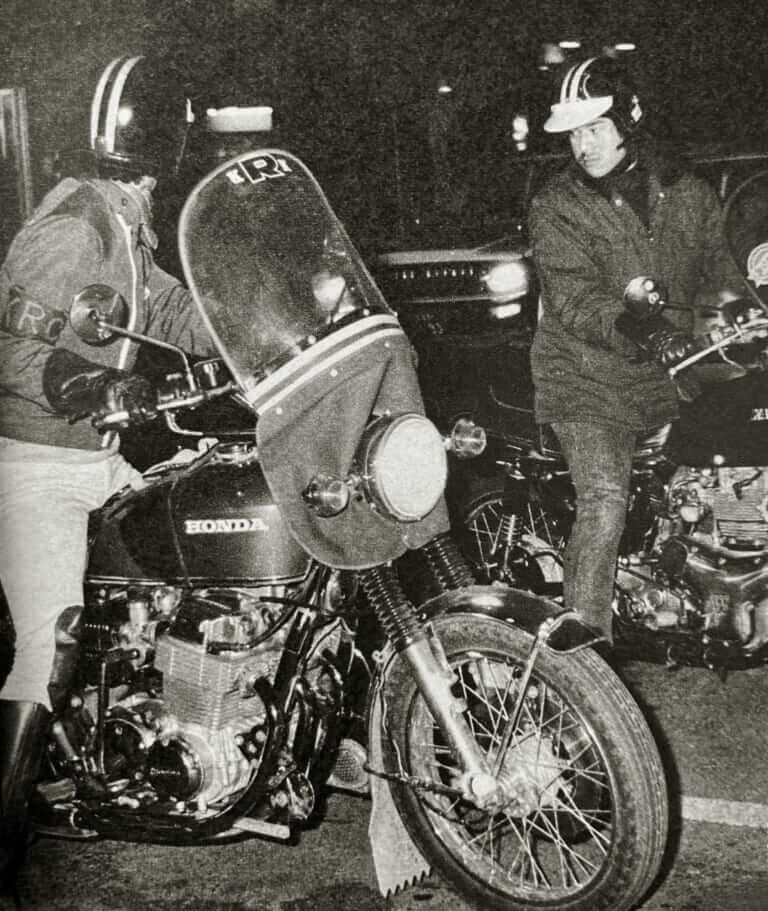

でも、ノーヘルは爽快ではあるけれど大変でね。前回もお伝えしたように、街中を流す程度ならいいけど、スピードが上がると猛烈な走行風で涙が止まらなくなる。自分の場合はメガネ着用だったからまだよかったけど、裸眼組はしんどかっただろうね。砂塵の目潰しはもちろん、危険な跳ね石とか虫の衝突もあるし。というわけで流行ったのがライト周りにくくりつける風防。垂れ付風防ってやつですよ。暴走族のマストアイテムにもなったけど、当時はまだ純正カウルの方が合法ではなかったからね。真面目に実用装備でした。

暴走族イメージが強い垂れ付風防だけど、当初は写真のような正統派ライダーやプレスライダーの愛用品だった。

ヘルメット着用指導は国より地元の先輩

ただ、当時のバイク死亡事故の原因は大半が頭部損傷で、その内の70%がノーヘルだったわけで、いくら法規上で強制されてなくとも、ヘルメットの重要性っていうのは恐怖心から身体が感じ取っていたよね。まぁ地元の先輩からもツーリングなんかの遠出や高速を走る時は、ヘルメットをちゃんと被るようにって教育受けてたし。まず姿勢を強く示してくれたのは、国ではなくて地元の先輩方ですよw。

ノーヘルOK時代ながら、昔の正統派先輩ライダー達は走りのモラルにも安全装具にもピリッとしていたね。

ヘルメットがより身近になってきたのは、’75年の政令指定道路区間で51cc以上のバイクのヘルメット着用が義務化され、’78年にはすべての道路で51cc以上のバイクのヘルメット着用が同じく義務化されたあたりかな。自分の場合、初めて買ったのは当時主流だったジェットヘルだったけど、欲しかったのはロードレースでも使われるようになっていたフルフェイス。中でも憧れは、世界初のフルフェイスとなったベルのスターだ。もちろん約2万円と当時としては高価なので買えません。というわけで、5000円程度のベル型といわれるコピー品を買いました。それでもベルのステッカーを貼ったり、シールドだけ本物にしたりして、あざとく使ってましたね。

世界初のフルフェイスは、ベルのスターというアメリカ製ヘルメット(写真)。当時は国産品の倍ぐらいする憧れの高級品だった。

この頃のシールドは今のような3次曲面のポリカーボネートじゃないから、すぐ傷もつくし汚れるんで、毎日のように洗ったり磨いたりしてた記憶があるなぁ。友人の中にはフルフェイスを被らないヤツがいて、その理由は「タバコが吸えない」というもの。でも流行のフルフェイスを被りたいものだから、アゴにタバコが刺さる穴を開けて使ってたっけなw。

写真は編集部がおバカ実験企画で再現した「ながらタバコヘル」。当然、シェル本体に穴を空ければ様々な耐久性能が落ちるので、決して真似してはいけません。

当時の面白ヘルメットとしては、アルマジロの背中みたいな蛇腹の折り畳み式や、9V電池による電動式スクリーン仕様、ポルシェやジウジアーロがデザインしたヘルメットまであった。コミネには外の音が聞こえやすいようにと、耳の部分に穴を開けたものもあって、これは今のようにインカムが普及してたら流行ってたかもしれないね。

厳格な安全基準が確立されていない時代だからこそ、こんな折り畳み式ヘルメットまであった。素材はFRPではなくジュラルミン。’75年代のヤングマシン広告より。

写真右ブロックのヘルメットは後頭部側へガバッと開く前後開閉式フルフェイス。左上はスクリーンが電動で開閉するイタリアのハイテクモデルだ。面白いね。’84年10月号のヘルメット特集より。

革命的だったのが、’83年頃から登場したおでこ部分に開閉式エアインテークを採用したモデル。レース中の熱対策として生まれた技術をホンダやSHOEIが市販化したもので、ホンダの当時の開発話では、モトクロスレースの1ヒートの汗の量が通常の150~200gから、インテーク付きでわずか5gにまでに減ったとか。まるでメッシュを着て走ってるみたいだったと言われたぐらいだから、これで判断力や操作の正確性がだいぶ変わっちゃうよね。とにかく、我々もこれで夏場のライディングがだいぶ快適になったわけです。

ヘルメットの快適性に革命を起こしたのがエアダクト付き。バイクブームや灼熱の鈴鹿8耐が、こういった技術革新を生んだと言ってもいいだろう。’83年代のヤングマシン広告より。

他に気に入っていたのは、’85年にアライが採用したPOMSというカラーオーダーシステム。販売店にある専用PCでベースのヘルメットをチョイスし、デザインとカラー(名入れもできた)を選べばオリジナルヘルメットができちゃうってヤツ。これは、今ならスマホアプリでオーダーできるシステムができるんじゃないかなぁ。いいと思わない?

店頭のPCでデザインやカラーオーダーができたアライのPOMS。当時としては画期的なシステムだったが、少し時代が早かったかな。今ならスマホアプリでいけるかもね?! ’85年代のヤングマシン広告より。

今後はオーバーヘッドディスプレイなんてのも日本で常識化できるかもしれないし、そうなるとバックミラーやスマホに目を落とさずに交通情報が取れるから、より安全になるはず。期待してます。

始まりは窮屈な防具といった受け入れられ方だったヘルメットだけど、それが安全性と共にライダーを飾るファッションアイテムとなり、いまや快適性と機能性も充実している。さらには、スマホとの連携であらゆる情報にアクセスできる拡張性も出てきた。本当にいい時代になったもんですよ。いくらお手軽&爽快だったとはいえ、もう昭和のノーヘル天国なんてありえない。なにかあれば一瞬で地獄を見ますからね。

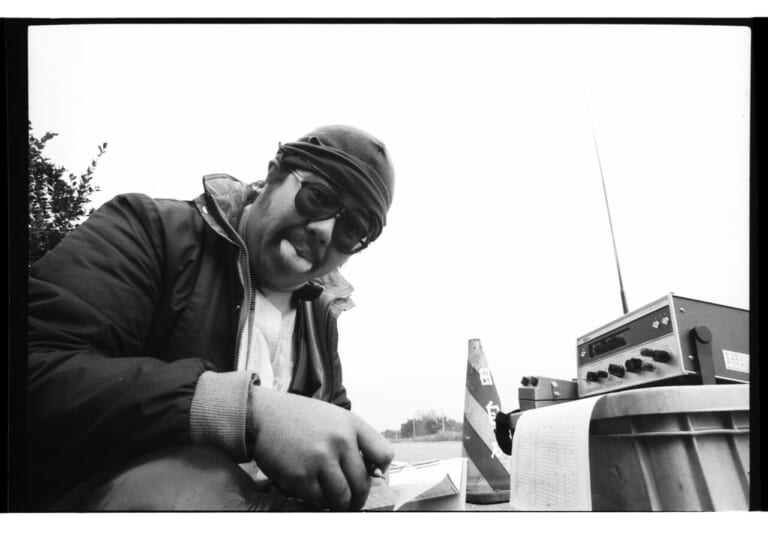

牧田哲朗

1957年生まれ。大学生時代の1977年からヤングマシンに携わっているこの道47年の超ベテランライター。メカニズムやメンテナンスの造詣に深く、本誌では「おまかせ牧田のバイクメンテナンス」を長期連載してお馴染みとなった。

※今回の原稿は、’21年10月号のヤングマシン本誌に掲載された「牧田哲朗の名車時効伝Vol.37/ノーヘルはつらいよ」に加筆修正を加えたものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

ナナハン復権の号砲! CB750Fは、わずか4年で劇的進化 CB900Fと同時進行で開発された750F。ところが1979年早々から欧州で900F、北米で750Fが発売されたにもかかわらず、なぜか日本で[…]

最新の関連記事(ヘルメット)

『EXCEED-2』は、2モデルがラインアップされるKabutoのオープンフェイスシリーズの上位モデルで、空力特性を高めた帽体とシールド形状などを特徴とし、快適性を向上させている。 このたび追加される[…]

月内発売:SHOEI J・O+ & EX-ZERO CROSS LOGO 2 SHOEIが展開する「NEXT LINE(ネクストライン)」は2023年にスタートしたブランド。「遊び」をキーワー[…]

Kabutoの最新フルフェイスに早くもグラフィックモデルが2種登場 KAMUI-5は、2025年12月に発売されたばかりの新製品だ。その特徴はCFD(数値流体解析)を用いて設計された高効率ベンチレーシ[…]

王者ローソンのレプリカモデルがSHOEIフラッグシップに登場! エディ・ローソン選手はアメリカ出身のレーシングライダーで、1980~90年代に世界を席巻したトップライダーだ。ロードレース世界選手権(W[…]

スーパークロスとモトクロスで活躍するスチュワート選手のレプリカ登場 マルコム・スチュワート選手は、アメリカのスーパークロスとモトクロスで活躍するライダーだ。2011年にプロデビューした後、2016年に[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]

最新の投稿記事(全体)

つながらなければ意味がない!「MIDLAND Re-BORN(リ・ボーン)」を実施! 創業65周年という節目を迎え、MIDLAND(ミッドランド)が掲げたスローガンは「MIDLAND Re-BORN([…]

リカバリーウェア市場においてNo.1を宣言! 2月8~9日の日程で開催されたワークマンの2026春夏新製品発表会。現在、同社はリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」の売れ行きが絶好調であ[…]

HBG-065 カフェメッシュグローブ:人気モデルを現代の技術で再設計 デイトナのオリジナルブランド「ヘンリービギンズ」で高い支持を得ていた「DH-609」を現在の技術で再設計したメッシュグローブ。 […]

移動手段の枠を超えた“相棒”、“遊び心”、“洗練されたスタイル”を提案 ヤマハの大阪・東京・名古屋モーターサイクルショー出展概要が明らかになった。「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」「第5[…]

最大の衝撃! 製品登録で「保証期間が最長1年追加」の大盤振る舞い 今回の目玉は何と言ってもこれだ。購入したB+COMをサイトに登録するだけで、通常1年の製品保証が最長でさらに1年追加される。 精密機器[…]

- 1

- 2