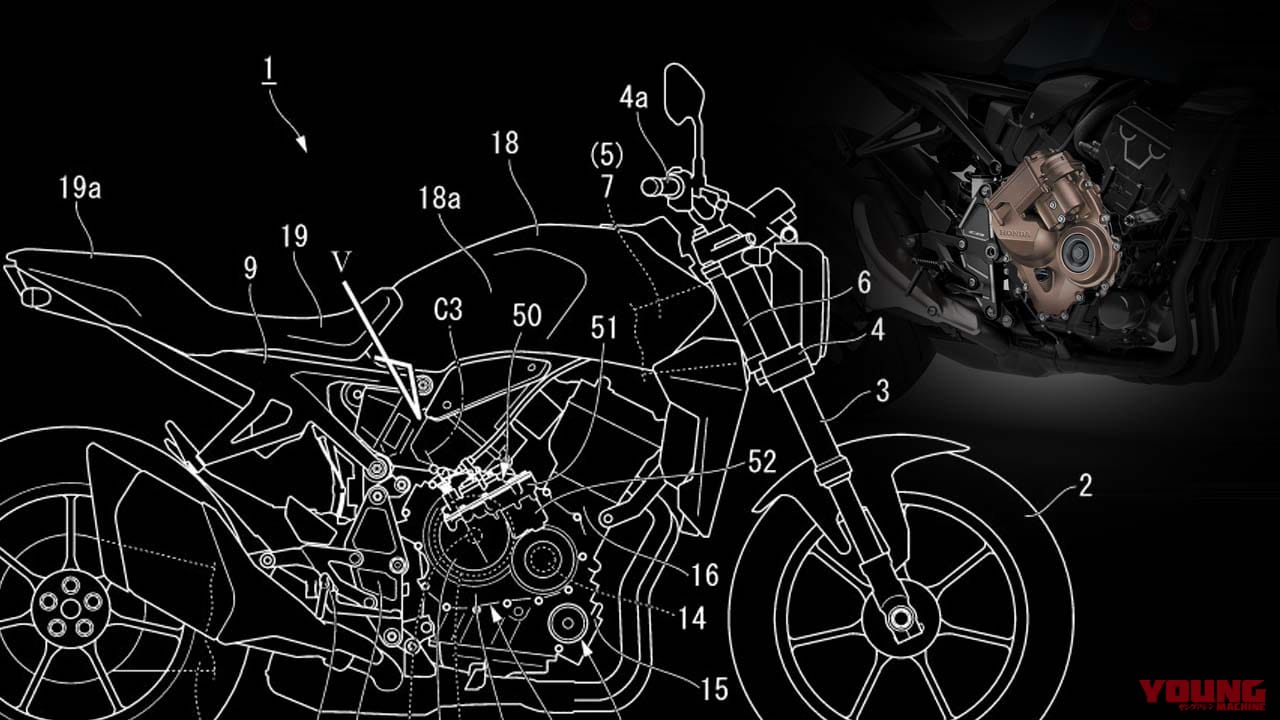

ホンダのEクラッチに関する特許が3月~4月にかけて登録・発行された。間もなく発売のCBR650R/CB650Rが『Honda E-Clutch(ホンダ イークラッチ)』を搭載しているわけだが、特許図に用いられた車両はどう見てもCB1000Rで……。

●文:ヤングマシン編集部(ヨ)

マニュアルトランスミッションの発展形としてのEクラッチ

ホンダがEICMA203で初公開し、日本国内でも4月25日に発売するCBR650R/CB650Rに搭載する新技術が「Honda E-Clutch(ホンダ イーラッチ・以下Eクラッチ)」。マニュアルトランスミッションにアクチュエーターなどを追加することで、基本的にはMT車の特性を持ちながら、システムをONにするとクラッチレバー操作不要で発進/変速/停止が可能になるというものだ。

それだけ聞くとスーパーカブ系の自動遠心クラッチのようなものを想像してしまいそうだが、この技術の場合はあくまでも通常のMT車と同じ構造のエンジンに、アクチュエーターによる自動クラッチ制御を追加したもの。乗り手はいつでも自分の意思でクラッチレバーを操作することができるだけでなく、クイックシフターと組み合わせることでシフター単体よりも素早くスムーズなギヤチェンジが可能になる。

それでいて、CBR650R/CB650Rの場合では非搭載車からプラス5万5000円でEクラッチおよびクイックシフターを搭載した仕様が買えるなど、価格上昇も最小限。ホンダが本気でEクラッチ普及を目指しているのがわかる。

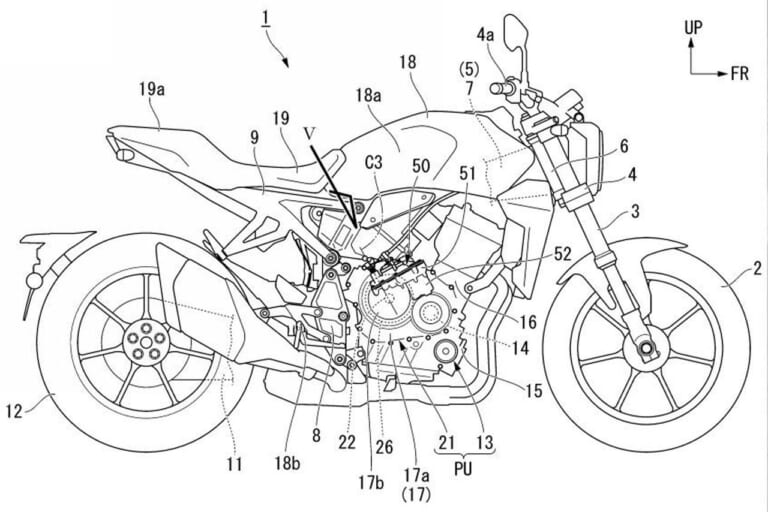

そんなEクラッチの特許が改めて登録・公開されたわけだが、特許図に描かれたマシンがCB1000Rだから穏やかではない。2021年に記事化した「クラッチバイワイヤ」についても旧型CB1000Rを用いていたことから、この車両が単なる記号として描かれている可能性も否定できないが、一方でホンダがEクラッチを多機種に展開するという情報もある。

登録・公開された「クラッチ制御装置」に関する特許。Eクラッチのものだが、車両は現行CB1000Rをベースに描かれている。

すでにスクープ記事を展開しているものとしては、軽二輪250ccクラスのベストセラー車「レブル250」および兄弟モデル「CL250」、そして2025年モデルとしての登場が噂される新型4気筒「CB400」シリーズ、そしてCB1000ホーネットの兄弟モデルとして登場の可能性が示唆された新型「CB1000(スーパーフォア?)」にEクラッチが搭載される模様であり、さらなる展開もうかがえる。

となれば、今回の特許図を真に受けて4気筒1000ccネイキッドに搭載されるかも……と見るのは自然と言えよう。国内でも正式発表カウントダウン状態のCB1000ホーネットや、2023年1月19日に最新カラーが登場しているCB1000Rについても、純MT車に続いてEクラッチ仕様が登場する可能性が高そうだ。

【予想CG】CB1000R E-Clutch

【予想CG】CB1000 Hornet E-Clutch

クラッチバイワイヤはどこいった?

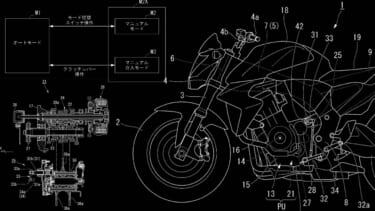

もうひとつ気になるのは、前述のクラッチバイワイヤだ。こちらはクラッチレバーからの入力をセンサーで拾い、クラッチ制御はケーブルを介さず全て電子的に行うというもの。ライダー側の感じ方としてはEクラッチと同じ振る舞いになるだろうが、ユニット駆動の方法が全く異なる。

こちらについては、より大型で追加コストも吸収できるモデルへの採用が有力か……とも思えたが、じつはこれ、DCTとの相性がいいのではないか。

2024年になってEクラッチ開発者インタビューの場が設けられ、ヤングマシンとしても参加してきたのだが、その際に思い切って「クラッチバイワイヤはもしかして将来的にDCTに採用したほうが相性がいいのでは?」と話題を振ってみたところ、もちろん開発者氏は「あ、まあそうかもしれませんね」と明確に答えることはなかったが、わずかに唇の端が持ち上がったように見えた。

クラッチバイワイヤの特許図。マスターシリンダーのピストンのように見えるのが反力発生装置らしい。ちなみに、電源オフ時にクラッチが繋がっているタイプ、または切れているタイプのどちらも作ることは可能なようだ。

オートクラッチ操作とマニュアル操作を自在に切替可能? 2021年6月にお伝えした『クラッチもバイワイヤ! ホンダの新たな特許、指1本で軽々操作できる……だけじゃない?!』という記事を覚えている方はいら[…]

なにしろ、ホンダ車における通常のマニュアルクラッチシステムのほとんどはスチール製ワイヤーケーブルを用いているので、CBR650R/CB650Rで採用しているEクラッチのシステムを追加するだけで成立してしまう。わざわざクラッチバイワイヤを採用するメリットはあまりない。

一方で、DCTは自動変速でき、クラッチ操作不要かつクラッチレバーレス構造になっているが、やはりあくまでもプログラム通りに動くため、ライダー固有の好みに合わせたコントロールにはなりきらない部分がある。例えば、ほぼアイドリングでタイトターンしたいような場面など。どうしてもマニュアル操作したくなることがあるのだ。

しかし、DCT(Dual Clutch Transmission)はその名のとおりクラッチユニットが2つあり、通常のケーブルや油圧クラッチシステムでライダーが操作できるようには出来ていない。そこでクラッチバイワイヤなら、DCTであってもライダーが任意に操作できるようになるはず、というのがヤンマシ的な見立てである。

じっさい、DCTの2つのクラッチは電子制御によって断続がコントロールされているので、そこにレバーからの電子的な制御を介入させることも無理難題ではないはずだ。

このクラッチバイワイヤについては、ホンダが特許を公開しているものの、DCTへの搭載については想像にすぎない。それでも技術的な矛盾はないように考えられることから、Eクラッチが多くのユーザーに受け入れられた後に、あるいはDCTにも……。そう考えたわけだが、答え合わせまでは数年かかりそうですかね?

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(メカニズム/テクノロジー)

元々はレーシングマシンの装備 多くのバイクの右ハンドルに装備されている“赤いスイッチ”。正式にはエンジンストップスイッチだが、「キルスイッチ」と言った方がピンとくるだろう。 近年はエンジンを始動するセ[…]

ピーキーに力強くより、先がイメージできる変化率、欲しいのはアテにできるトラクションの過渡特性! 私、ネモケンが1975~1978年に世界GP転戦したとき、親しかったバリー・シーン(Barry Shee[…]

バイク向けの次世代コネクテッドクラスター かつてオーディオ機器を生産し、現在はカーナビやドライブレコーダーといったモビリティ向けの製品を主力としているパイオニアが、2026年1月6日(火)~9日(金)[…]

いまや攻めにも安全にも効く! かつてはABS(アンチロックブレーキシステム)といえば「安全装備」、トラクションコントロールといえば「スポーツ装備」というイメージを持っただろう。もちろん概念的にはその通[…]

油圧ディスクブレーキだけど、“油(オイル)”じゃない いまや原付のスクーターからビッグバイクまで、ブレーキ(少なくともフロントブレーキ)はすべて油圧式ディスクブレーキを装備している。 厳密な構造はとも[…]

最新の関連記事(ホンダ [HONDA])

天敵ゼファーをターゲットから外しホンダDNAのスーパースポーツを目指す! 1992年のリリースから、実に30年ものロングセラーを記録した空前のヒット作、ホンダCB400スーパーフォア。 実はこれより前[…]

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

伝説のヨンフォアを凌駕するX字にクロスしたエキパイが輝く最高峰のプライド! 1981年の終わりに近い11月、ホンダはCBX400FというCBに「X」を加えた新機種をリリース、その内容はまさにありったけ[…]

1992年モデル:新世代のホンダロードスポーツ 滑らかな曲線と面で構成された、力強くボリューム感のある18Lの燃料タンク形状に、独立したサイドカバー、そして躍動感ある跳ね上がり気味のリアカウル。すっき[…]

色褪せない魅力で進化を続ける「CT125ハンターカブ」 スーパーカブシリーズのなかでも、ひときわ異彩を放つアウトドアマシン「CT125ハンターカブ」。2020年の登場以来、その人気は留まるところを知ら[…]

人気記事ランキング(全体)

日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

ミラーの奥に潜む影…覆面パトカーはどんな車種が多いのか まず押さえておきたいのはベース車両の傾向。国内で多く採用されているのは、トヨタ・クラウンや日産・スカイラインといった中〜大型セダンだ。いずれも街[…]

グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]

最新の投稿記事(全体)

ライダーの夏を彩る「名探偵コナン」コラボ ワークマンが送る、名探偵コナンとのコラボアイテムのコンセプトは「夏の難事件は、ワークマンが解決」。真夏のアスファルトからの照り返しや、突然のゲリラ豪雨など、夏[…]

現行レギュレーションは最後になる2026年 2月27日に開幕を迎えたMotoGP2026シーズン。注目のトピックスはたくさんありますが、僕が注目しているのは1000ccエンジンとミシュランのワンメイク[…]

河津桜祭りは2月7日~3月8日まで開催! モーサイをご覧の皆様こんにちは。モータージャーナリストの相京です。最近はライターよりyoutube活動の方が多め。そして、近ごろは河津観光アンバサダーも担当し[…]

スーパースポーツより贅沢な感性を追求した最速頂点バイク! 1984年、それまで空冷DOHC4気筒で牙城を守り続けたカワサキが、初の水冷化と先鋭フルカウルのGPZ900R Ninjaで世界最速宣言を謳っ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

- 1

- 2