●文:ヤングマシン編集部 ●外部リンク:ホンダ

リン酸鉄リチウムイオン電池やFUNモデルを2025年に投入、2030年までに30モデル投入、年間販売台数400万台を目指す

ホンダは11月29日、二輪電動事業の取り組みについて説明会を開催した。その概要は下記となる。

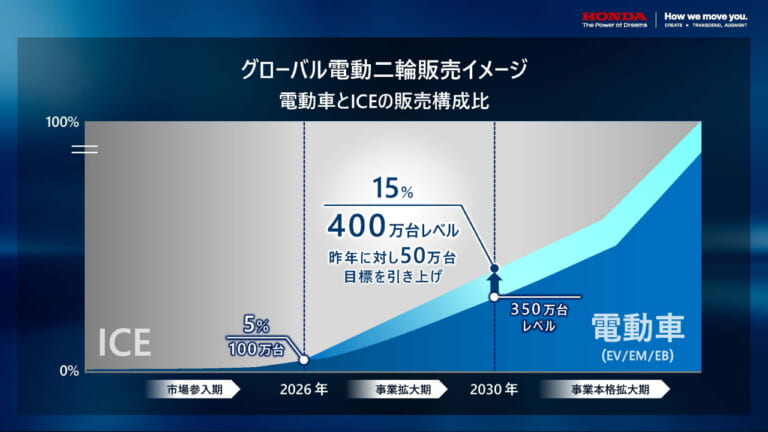

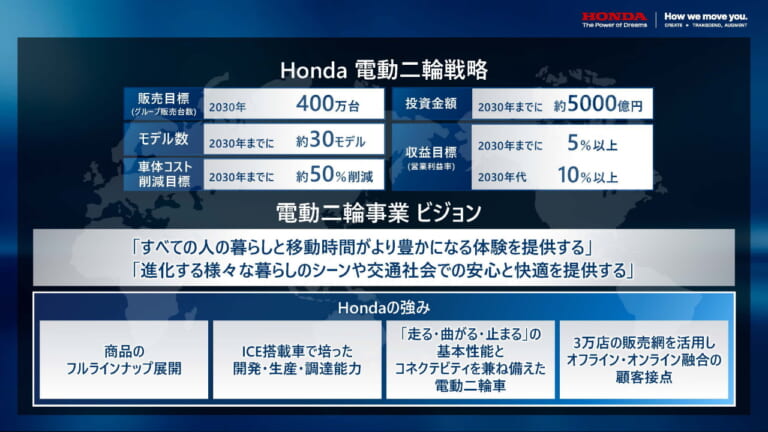

- 2030年のグローバルでの電動二輪車の年間販売台数目標を、昨年公表した350万台に対して50万台増となる400万台とする

- Hondaは2030年までに、グローバルで電動モデルを30機種投入

- コストダウンの取り組みを加速させ、現行の車体コストから50%削減

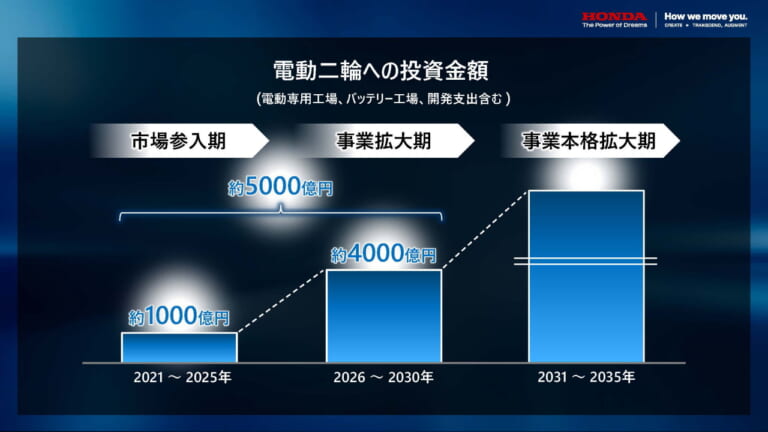

- 2021年から2025年の5年間で1000億円、2026年から2030年の5年間で4000億円、10年間で合計約5000億円の投資を計画

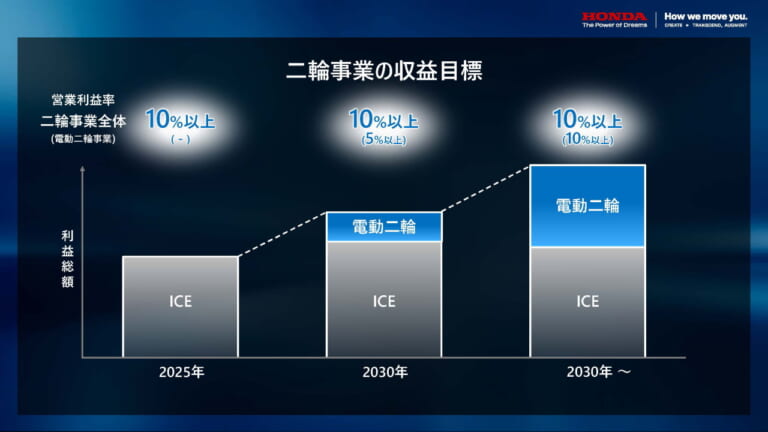

- 2030年に二輪事業全体では営業利益率10%以上、電動二輪事業単独では5%以上、2030年以降には二輪事業全体、電動二輪事業ともに10%以上を目指す

2024年に「SC e: Concept」を市販化!

2030年におけるホンダのグローバルでの電動二輪車の年間販売台数計画を、2022年9月に発表した数値から50万台積み増しの400万台とした。2023年には日本や欧州、インドネシアで「EM1 e:」を発売したほか、中国では電動自転車カテゴリー(EB)となる「Honda Cub e:」「DAX e:」「ZOOMER e:」の3機種を発売している。

さらに、2024年にはジャパンモビリティショー2023に出展した「SC e: Concept」をベースとしたモデルを、2025年にはホンダがFUN領域と呼ぶ趣味のバイクや、プラグイン充電式の電動二輪車をそれぞれ世界各国に投入する。これらに加えて見逃せないのは、スーパースポーツやオフロード、キッズ向けバイク、ATVなどを2030年までに合計30機種以上も投入するということだ。

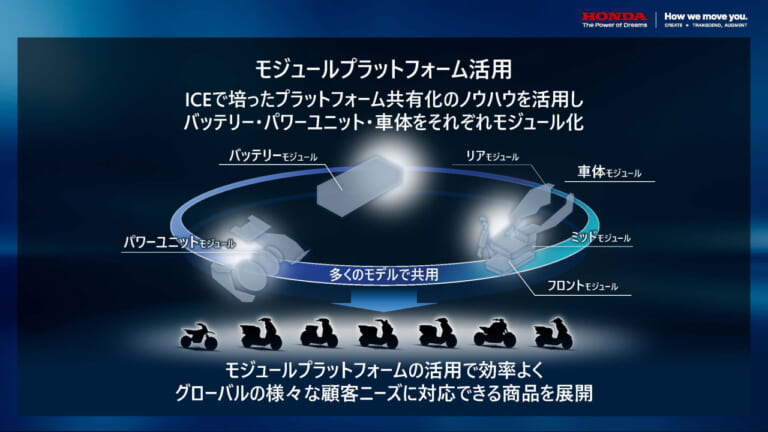

電動化で、ものづくりが進化する

ホンダがこれまで作り上げてきたエンジン車でのノウハウを生かし、プラットフォームの共用化や走りの基本性能の高さを電動バイクにも注入するとともに、電動二輪車で大きく進化する装備のひとつであるコネクティビティを適用することで、快適性を高め、購入後も進化することが可能に。また、電動二輪車ではモジュールプラットフォームという形でバッテリー、パワーユニット、車体をそれぞれモジュール化し、これらを組み合わせることで、多様なバリエーション展開が可能になる。

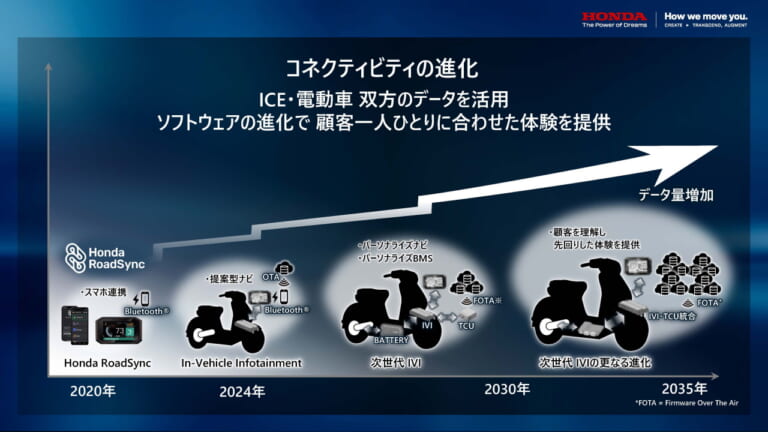

コネクティビティについては、購入後もOTAなどを通じてソフトウェアの機能追加などのアップデート可能になるのが大きな特徴といえる。

これについてホンダは、2020年から展開しているコネクティビティを使ったサービス、「Honda RoadSync(ホンダロードシンク)」をさらに進化させ、収集された情報を活用し、ユーザーに充電ステーションの情報を提供するといった提案型ナビ機能を付加したIVI(インビークル・インフォテインメント)を、2024年上市予定のモデルに搭載するとした。

2026年上市モデルにはテレマティクス通信ユニット(TCU)を搭載し、さらなるサービスの進化を図る。将来的には、エンジン車と電動二輪車の双方から得られるデータを活用し、車両の利用状況から顧客のニーズを理解することで、新しい発見や安全性を高める機能など、ホンダならではの体験を提供していく。

また、これまでのモデルでは三元系リチウムイオン電池を採用してきたが、現在はリン酸鉄リチウムイオン電池を用いたバッテリーの開発も行っており、2025年に投入を予定している。リン酸鉄リチウムイオン電池は三元系に比べてエネルギー密度が低いといった欠点があったが、その代わりに安価に製造することができ、火災のリスクも少ないのが特徴。ただし現在はエネルギー密度について世界的に開発が進んできており、バッテリーのコストダウンに有力視されている。今後は高性能車に三元系リチウムイオン電池、普及価格帯にはリン酸鉄リチウムイオン電池と使い分けることで商品の幅を広げていくことになるだろう。このほか、現在開発中という全個体電池の活用を視野に入れ、さらにエネルギー密度の高いバッテリーの採用も検討していくとした。

オンライン販売を実施

これまでのエンジン車は店舗販売だったが、電動二輪事業ではオンライン販売を行ないユーザーの利便性を向上させていくとともに、グローバルで3万店を超える既存の販売網のサービスによる安心感も提供していく。さらに新しい試みとして、電動二輪車を通じて提供する価値観を体感していただく場として、エクスペリエンスセンターをインド、ASEAN他の主要都市に設置する。

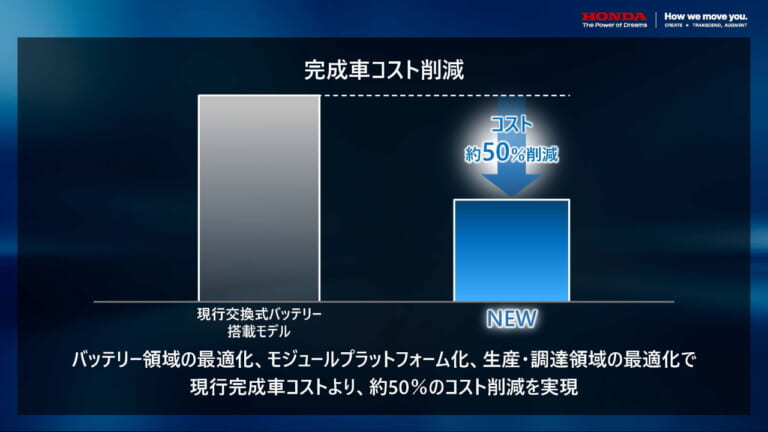

電動二輪車の完成車のコスト50%削減

電動二輪車の完成車のコストに関して、2030年には、現在の交換式バッテリー仕様の電動二輪車より、50%の削減を目指す。そのために、プラグイン充電式のバッテリーの採用、バッテリーセルの最適化、共通するモジュール採用による調達、生産の効率アップ、専用工場などによる効率化によって実現を目指していく。

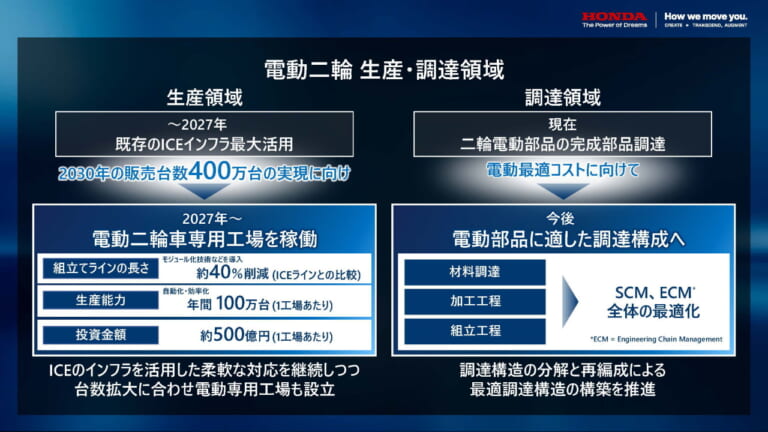

電動二輪車の生産は、まずは既存のICE用インフラを活用するが、2030年の販売台数400万台の実現に向けた盤石な体制構築と一層の競争力を確保すべく、2027年以降をめどに、電動二輪車専用生産工場をグローバルで順次稼働。この工場ではモジュール化技術などの採用により、組み立てラインの長さを従来に対し約40%削減し、高効率な生産体制を目指す。なお、専用工場は1工場当たり、投資金額は約500億円、生産能力は年間100万台規模を想定しているという。

調達については、これまで完成部品で調達していたものを、材料、加工、組み立て、物流などの各工程を見直すことで、より競争力のある体制にしていく。

電動車販売の最大化に向け10年間で約5000億円投資

二輪の電動化に向けては、2021年から2025年の5年間で1000億円の投資を現在進めており、さらに2026年から2030年の5年間で4000億円を計画。10年間合計での投資は約5000億円となる。

2031年以降は、さらなる競争力強化のために、グローバルでの生産体制の構築、ソフトウェアの進化に資金を投じ、電動車の販売の最大化につなげていく。

2030年以降電動二輪事業で営業利益率10%以上

収益目標としては、2030年に電動二輪事業として営業利益率を5%以上、二輪事業全体としても10%以上の実現を目指すとした。そして2030年以降には、電動二輪事業として営業利益率10%以上を達成し、利益総額としてもさらなる増加を目指す。

ホンダは、電動二輪事業においても、現行のICE事業と同様、高収益な体質を構築し、二輪事業全体としても、利益を拡大させていく。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(ホンダ [HONDA])

チェック柄シートが復活、継続色はタンク色などを変更、バナナイエロー新登場 ホンダは、タイ&欧州で先行発表されていた「モンキー125」の2026年ニューカラーを発表した。とはいうものの、一部は海外仕様と[…]

新色ホワイト登場、ブラックはフェンダー色やロゴ色を変更 ホンダは、原付二種125ccのレジャーバイク「ダックス125」に新色のパールホライゾンホワイトを追加し、2026年2月20日に発売する。従来あっ[…]

ブラウン系のシートを採用するニューカラー ホンダは、タイや欧州で先行発表していた「スーパーカブC125」のニューカラーを日本でも正式発表。パールボスポラスブルーは継続しつつ、新たにパールスモーキーグレ[…]

前年のマイナーチェンジでデザインも装備も最新世代 ホンダが2026年型「X-ADV」を発表、カラーリング変更とともにモノトーンとトリコロールそれぞれ1万6500円プラスの価格改定した。フラットダートく[…]

あの頃のHondaを知るライダーへ Jam’s Goldによるホンダコラボレーションアイテムのテーマは、2000年頃に放送されていたHondaの懐かしいテレビCM「Do you have a HOND[…]

最新の関連記事(ニュース&トピックス)

なっちゃんがモタサイでもっと見れる! 一般社団法人日本二輪車普及安全協会は元AKB48のメンバーで、現在はマルチタレントとして活躍中の平嶋夏海(ひらじまなつみ)さんが、2026年より「JAPAN RI[…]

窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙う理由 窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙うのは「盗みやすく確実に売れる」というのが、大きな理由です。実は近年、窃盗件数自体は減少していると同時に検挙率は[…]

ブースのコンセプトは「SUZUKI FAN’S GARAGE(スズキ ファンズ ガレージ)」 スズキが大阪・東京・名古屋モーターサイクルショーの出品概要を発表した。モーターサイクルショーのスケジュール[…]

隠れた名車「Z750TWIN」の痛快なダッシュ力 1976年に登場したZ750TWIN(Z750ツイン)を知っているだろうか。偉大なるZ1、そしてZ2という4気筒のスターが市場を席巻していた時代、カワ[…]

バイクとクルマの“いいとこ取り”を目指したパッケージング Lean3の最大の特徴は、そのコンパクトなサイズとモビリティとしての立ち位置だ。全長2470mm×全幅970mm×全高1570mmという車体サ[…]

人気記事ランキング(全体)

きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]

バイクとクルマの“いいとこ取り”を目指したパッケージング Lean3の最大の特徴は、そのコンパクトなサイズとモビリティとしての立ち位置だ。全長2470mm×全幅970mm×全高1570mmという車体サ[…]

待望の「ドア付き」がついに入荷、カラーは全6色展開へ ビークルファンが販売する「アーバントライカー(URBAN TRIKER)」は、フロント1輪・リア2輪の電動トライクだ。以前から存在したモデルだが、[…]

前年のマイナーチェンジでデザインも装備も最新世代 ホンダが2026年型「X-ADV」を発表、カラーリング変更とともにモノトーンとトリコロールそれぞれ1万6500円プラスの価格改定した。フラットダートく[…]

待望の4気筒DOHC、クラス最強の心臓部 Z400FXが登場する以前、400ccクラスは2気筒モデルが主流となっていた。メーカー側も「400なら2気筒で十分速い」という姿勢を見せていた時代である。しか[…]

最新の投稿記事(全体)

なっちゃんがモタサイでもっと見れる! 一般社団法人日本二輪車普及安全協会は元AKB48のメンバーで、現在はマルチタレントとして活躍中の平嶋夏海(ひらじまなつみ)さんが、2026年より「JAPAN RI[…]

窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙う理由 窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙うのは「盗みやすく確実に売れる」というのが、大きな理由です。実は近年、窃盗件数自体は減少していると同時に検挙率は[…]

ブースのコンセプトは「SUZUKI FAN’S GARAGE(スズキ ファンズ ガレージ)」 スズキが大阪・東京・名古屋モーターサイクルショーの出品概要を発表した。モーターサイクルショーのスケジュール[…]

リッタークラスでサーキットを目指す過激なコンセプト! カワサキは2000年まで、フラッグシップとして世界最速に君臨するのが、半ばブランドのこだわりに近い歴史を歩んでいた。 しかしそれはサーキットで勝負[…]

隠れた名車「Z750TWIN」の痛快なダッシュ力 1976年に登場したZ750TWIN(Z750ツイン)を知っているだろうか。偉大なるZ1、そしてZ2という4気筒のスターが市場を席巻していた時代、カワ[…]

- 1

- 2