今も絶大な人気を誇る’80年代の名車たち。個性の塊であるその走りを末永く楽しんでいくには何に注意し、どんな整備を行えばよいのだろうか? その1台を知り尽くす専門家から奥義を授かる本連載、今回は43年の歴史を誇る伝統のビッグシングル・ヤマハSR400/500(フロントドラムブレーキモデル)について、メンテナンス上のポイントを明らかにする。

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●写真:富樫秀明/YM ARCHIVES ●外部リンク:AAA

【取材協力:AAA(スリーエー)】’82年から活動を開始したAAA(’93年以前の店名はモトサロン)は、単気筒ロードスポーツ好きなら誰もが知っている老舗メンテナンス&カスタムショップ。取り扱い車種の90%はSRだが、同じヤマハのSRX400/600やホンダGB400/500/CL400/CB400SS、スズキ グースなど他のシングルの入庫も少なくない。 ●住所:埼玉県越谷市宮本町5丁目265 ●電話:048-964-6661

弱点は特に存在しないものの、車齢を考えると整備はマスト

「振動が多い」「初心者には始動が難しい」などの意見はあるものの、SRに弱点と言うべき要素は存在しない。もっとも初代の時点では、カムシャフトとロッカーアームのかじり、ピストンリングの吹き抜けなどが起こったようだが、’83年型でエンジンに関する大幅な見直しが行われてからは、トラブルはほとんど皆無になったようだ。

「’84年型以降でも細かな改善は何度も行われていますが、SRの場合は、ここが壊れるとか、ここは対策しなきゃダメ、という部品はないと思います。ただし、現代の目で見ると特殊な構造の後輪のハブクラッチ、シールが万全ではないスイングアームピボットは、定期的な整備が必要です。なお振動と始動性については、車両のコンディションである程度は変わってきますね」(AAA田島直行氏)

もちろん弱点がなくても、’85~’00年型を購入して、誰もがすぐに充実したSRライフが楽しめるわけではない。

「車齢を考えると、素性が不明の中古車を購入したら、エンジンオイル+フィルターの交換に加えて、車体の全ベアリング/前後ショック/ブレーキ/タイヤ/キャブレターの点検/整備をするべきでしょう。もっともそれは中古車全般に言える話ですが…。SRの場合はあと2つ、マニュアル式カムチェーンテンショナーとバルブクリランスを早めに点検/調整したほうがいいと思います。ちなみにウチでは、この2つの作業は同時に行うのが通例で、いったん規定値に合わせれれば、以後はほとんど調整の必要はありません」

エンジンチューニング:さまざまな排気量とキャブレターが選択できる

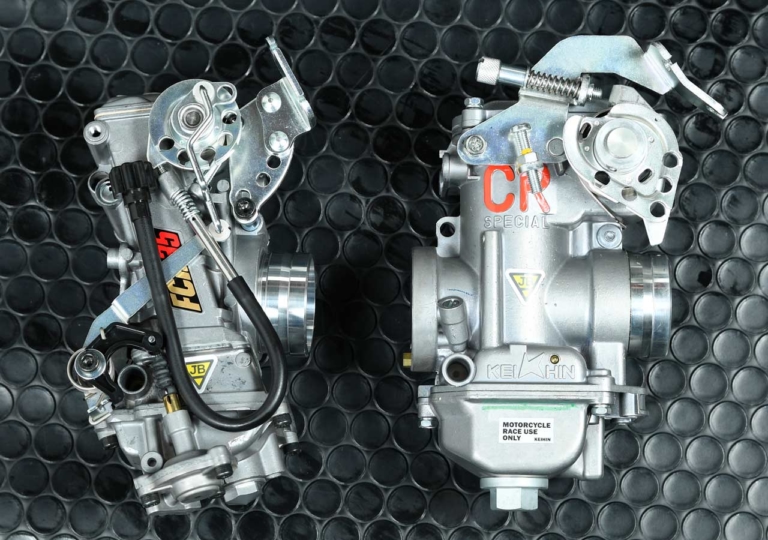

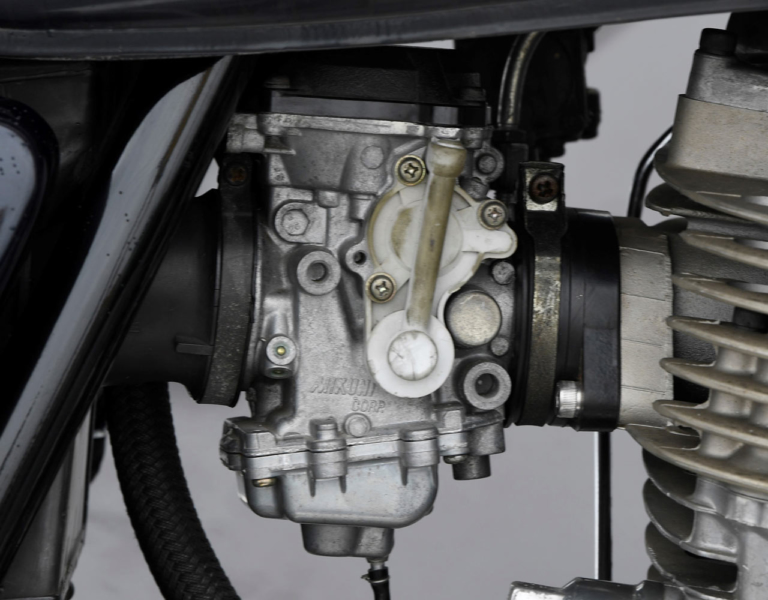

【吹け上がりが変化するCR/FCR】純正キャブレターに物足りなさを感じるライダーや、純正の修復が難しい場合を想定して、同店ではケーヒンCR[右]とFCR[左]を準備。前者は初代が採用していたVMの代替品、後者はチューニング用として使うことが多いそうだ。ファンネル/パワーフィルターだけではなく、エアボックスにも対応する。

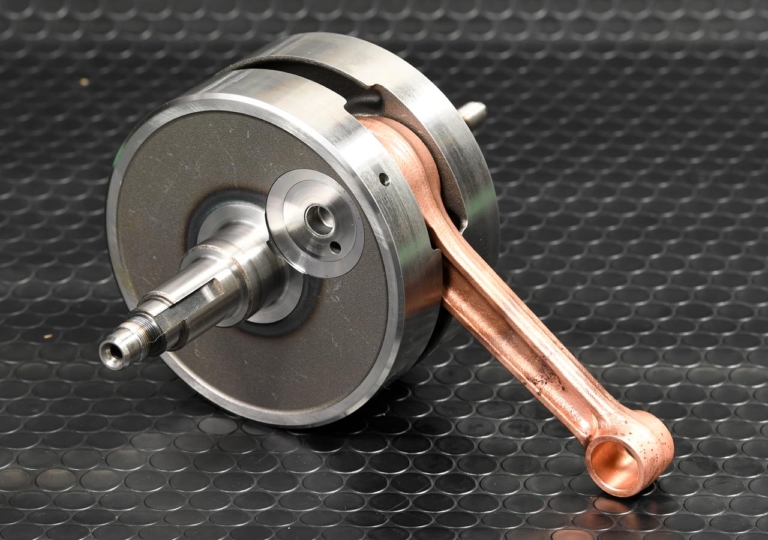

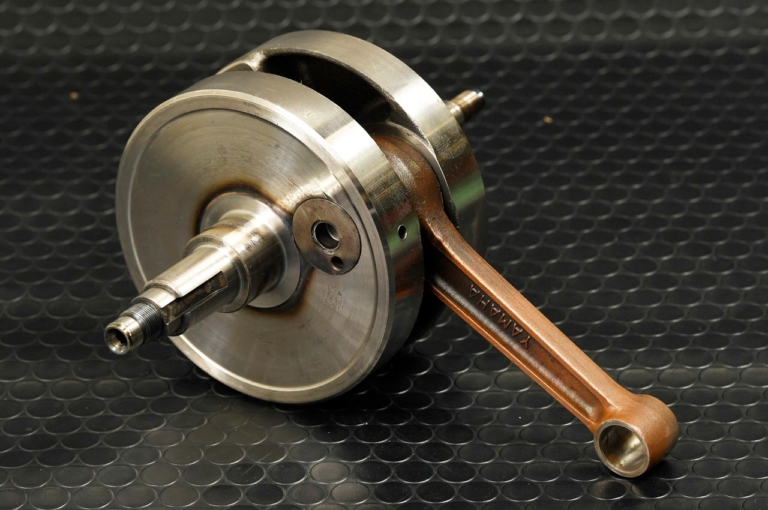

【オフセットでストロークを延長】AAAが独自に設定したバリューチューンは、SR400用をベースにしてピン位置を外にズラした、オフセットクランクを使用。ストロークは84mmで、重量は任意で選択することが可能。排気量は499cc/534cc/595ccの3種で、価格は13万8000円/19万8000円/24万6000円~。

【海外生まれのボアアップピストン】純正オーバーサイズはないものの、アフターマーケット市場には豊富なSR用ピストンが存在する。AAAの定番品は、独自に企画したボスナーのφ95mm[左]とワイセコのφ90mm。製法はいずれも鍛造。なお同店では、φ95mm用ビレットシリンダーと、φ90mm用アルミメッキスリーブも設定。

カムシャフト/ロッカーアーム:オイル管理を怠っているとかじりが発生

’83年型でシリンダーヘッドのオイルラインや摺動部品の材質が見直されたものの、定期的なオイル交換を怠っていると、カムシャフトの山とロッカーアームのスリッパー面に、かじりや激しい磨耗が発生する。写真の状態なら要交換。

シリンダーヘッドカバー:抜け止めボルトがナメている個体が多い

シリンダーヘッドとカバーは同時加工されているので、どちらか一方のみの交換は不可。タコメーターギアとデコンプの抜け止めボルトの雌ネジは径が細いため、オーバートルクでナメている個体が少なくないそうだ。

タペットアジャスター:クリアランスに加えて面の荒れを確認したい

上で紹介したカムシャフト/ロッカーアームと同じく、タペットアジャスターの吸排気バルブと接する面も、オイル管理が悪いと劣化する。なおタペットクリアランスの規定値は、吸気=0.07~0.12mm、排気=0.12~0.17mm。

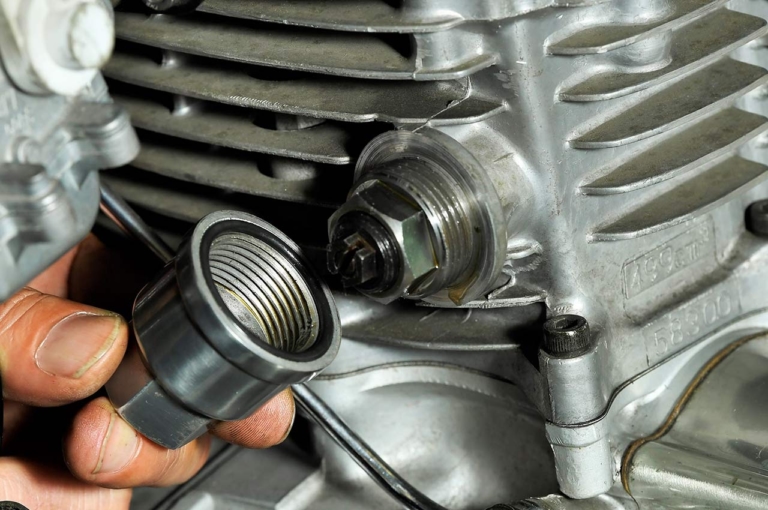

カムチェーンテンショナー:アクセスは簡単だがベストな調整は難しい

カムチェーンの張りを調整する、テンショナーアジャスターへのアクセスは至って簡単。ただし、アマチュアがベストな張りを見つけるのは容易ではないから、調整作業は信頼できるプロに頼むべきだろう。

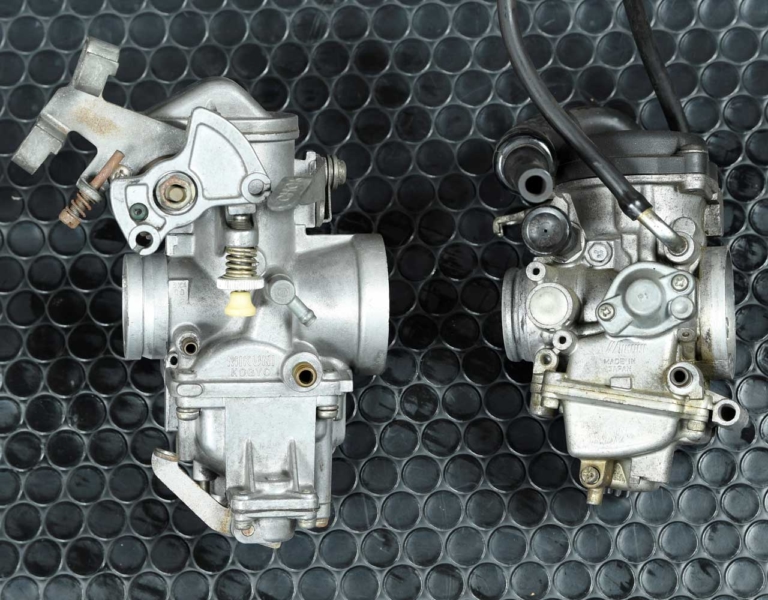

キャブレター:負圧式のBSTキャブは樹脂製カバーの割れに注意

SRのキャブレターは3種が存在し(写真左は初期のVMで、右は’01年型以降が採用したBSR)、いずれもオーバーホールで性能を回復させることが可能。’85~’00年型の主力だった負圧式のBSTは、ボディ右側に備わる樹脂製カバーが割れることが多い。

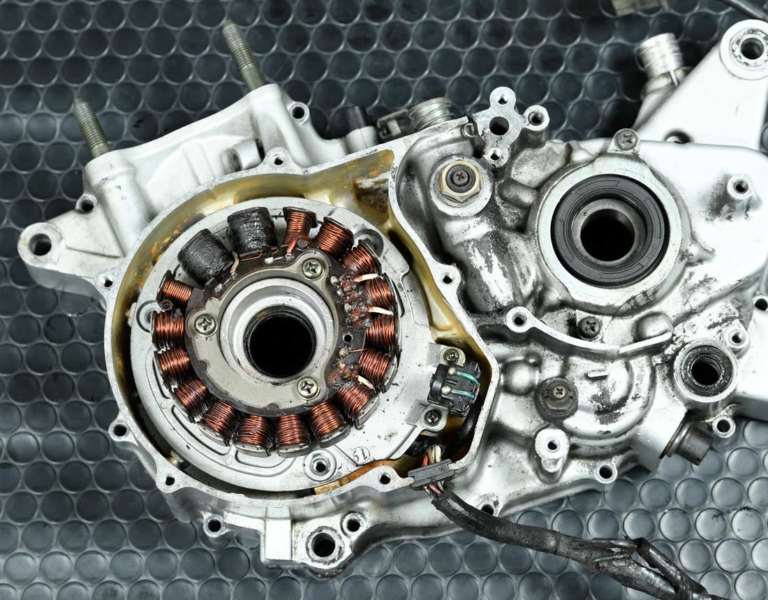

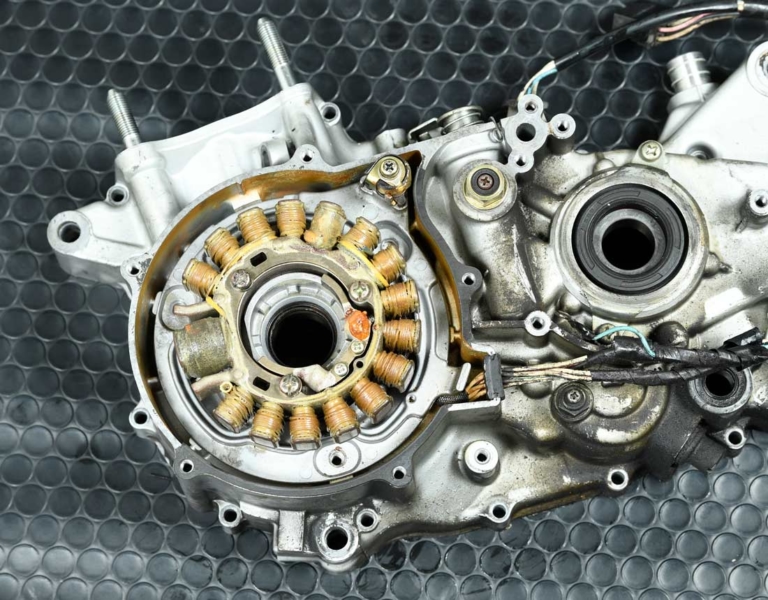

ジェネレーター/ピックアップコイル:構造変更で後年式車用の流用が困難に

ジェネレーターとピックアップコイルは’94年に構造を刷新(左)。同時にケースも変更されたため、互換性はナシ。’94年以降は後年式車用を加工して流用できるが、いずれのパーツもも欠品になっているため、現在のAAAは巻き直しを検討中。

ブリーザーホース:ホースの適切な設置が錆びの抑制につながる

クランクケース上部の細いホースは、ジェネレーター室のブリーザー。このホースの先端を上向きで大気解放とし、雨水がかからないところに設置しておかないと、ジェネレーター関連のスチール部品が錆びやすくなる。

クラッチプッシュロッド:ロッド先端の磨耗が操作の重さにつながる

緩衝材的な仕事を担当するボールが入っていないためか、SRのクラッチプッシュロッドは先端が磨耗/変形しやすく、それがクラッチ操作の重さにつながる。左は使用限度を超えた中古で、右は新品。

クラッチレバー:長年の振動の影響でピボット周辺が変形

ノーマルであれば、振動によるトラブル、部品の破損/脱落は意外に少ないSR。ただしクラッチレバー周辺はグリスを塗布していてもピボット部が楕円に変形したり、ホルダーの内側が磨耗したりというケースが珍しくない。

ドラムブレーキ:シューの交換と整備で利きがガラリと変化

リヤを多用する人が多いせいか、SRのフロントドラムはシューが新車時のまま、というケースが少なくない。交換時にはハブ側の状況を確認したうえで、可動部のピボットとカムにグリスを塗布。

スイングアームピボット:グリス切れが作動不良や固着につながる

スイングアームピボットは水分が侵入しやすい。単純に錆びるだけではなく、内部のカラーとベアリングがガッチリ固着することもあるので、シャフト左右の雌ネジにグリスニップルを装着して、定期的なグリスアップを行いたい。

リヤショック:好みの設定と色が選べるナイトロンが一番人気

純正の代替品としてデイトナショーワを選択する人もいるけれど、リヤショックは内部設定とカラーが任意で選択できる、ナイトロンが一番人気。スポーツ指向のライダーだけではなく、街乗り&ツーリング派からも支持を集めている。

ドライブチェーンスプロケット:選択肢を拡大する428→520コンバート

ノーマルの428サイズは社外品の選択肢があまり多くないため、2次減速比の変更やグレードアップを考えているお客さんに対して、AAAでは520サイズへのコンバートを推奨。前後スプロケットはサンスターが定番だ。

ハブダンパー:現代の2輪とは異なるリヤハブ

円筒形の突起にスプロケットキャリア(ハブクラッチ)がはまり、それを半月型キーとサークリップで固定するリヤハブは、現代の2輪とは異なる独特の構造で、この部分も定期的なグリスアップが必要。ハブダンパーの劣化も要注意だ。

CDIユニット:トラブルはほぼ皆無だが定番のアフターパーツは存在

トラブルはめったに起こらないようだが、点火系の司令塔となるCDIユニットはすでに欠品。AAAでは代替品として、点火マップが4種から選択できる、POSHのデジタルスーパーバトルプロフェッショナルを推奨している。

パーツ流通:長寿車だからといって安心はできない

つい最近まで400の新車を普通に販売していたのだから、補修部品の心配はまったくないはず。門外漢はそう思ってしまいがちだが、SRの部品は全年式で互換性があるわけではなく、’85~’00年型は着実に欠品が増えているという。

「後年式の部品がそのまま使えたり、加工で対応できたりすることはありますが、一方で周辺部品を丸ごと交換しないと装着できないケースが少なくない。そう考えると’85~’00年型は、性能回復と好調の維持が簡単とは言えないんですよ」

※本内容は記事公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

SR400ファイナルエディション/リミテッド 概要 '78の初代発売以来、環境規制適合化をはじめとする数々の改良などを受けながらも、空冷OHC2バルブ単気筒エンジンの基本部とキックのみの始動方法、一部[…]

あなたにおすすめの関連記事

フロントドラムブレーキ車は決してお買い得ではない? '58年に初代が登場したホンダ スーパーカブシリーズや、'32~'74年にハーレーダビッドソンが販売した750ccのサービカー、'39年から約半世紀[…]

'21 ヤマハSR400ファイナルエディション [◯] この振動は本物の証だ。ネオクラとは格が違う 私が初めてSRに触れたのは'90年代前半のこと。レーサーレプリカブームの末期であり、その少し前にはカ[…]

43年の歴史を閉じるSR400が有終の美 1978年に発売され、43年間にわたって愛されてきたSR400がついに生産終了……。そんな悲しいニュースが販売台数を押し上げた面もあるだろうが、2020年にも[…]

洗練されたメカのGB。古典を今に伝えるSRGB vs SR スタイリング比較GB vs SR ライディングポジション比較GB vs SR パワーユニット&シャーシ比較GB vs SR 装備比較 空冷シ[…]

「あのときと同じ鼓動だ!」 石塚さん35年前の思い出バイクは「ヤマハSR400」です。おぉぉ~ 石塚さんはバイク乗りだったんですね。しかもSR400とは。 SR400は'78年にデビュー。「これぞ、ザ[…]

最新の記事

- [シートが熱くて座れない…] 夏の炎天下でも熱くならない&蒸れない! メッシュカバーで酷暑対策

- [ムダな日焼けはしたくない] 夏ツーリングの日焼け対策グッズ×おすすめ5選

- [この夏どんなに暑くても…] 半袖/短パンでのバイク運転をおすすめできない理由

- 同じヤマハの軽二輪だけど…YZF-R15とYZF-R25ってどう違う?【高速道路メインで試乗してみた!!】

- ドゥカティに移籍したマルケスの最新レプリカヘルメット「X-Fifteenマルケス8」発売!

- 1

- 2