●文/写真:モトメカニック編集部 ●取材協力:ダンロップ ダートフリーク

オフロードスペシャリストとして知られるダートフリークの「UNIT」カタログで見つけたマニュアル式タイヤチェンジャー。一番ガッチリした仕様なら、18インチの極太タイヤでも交換は余裕でした。

チューブレスタイヤのエアバルブ劣化亀裂に注意

スポークホイールのタイヤ交換やパンク修理を行った際に、チューブコンディションの悪さに気づくことがある。チューブレスタイヤの場合は、エアーを注入するエアーバルブのコンディションに要注意だ。

エアーバルブには種類があり、金属製バルブをスポーク側から差し込みリムの内側でナット固定するタイプ(逆組み仕様もある)や、ゴムバルブをリムの内側から差し込み、スポーク側へ引っ張り上げて固定するタイプがある。ここでの作業は後者が対象。何気なく前後ホイールのエアーバルブを指先でグイッと倒したら、ゴムバルブの劣化亀裂に気がついてしまったのだ。過去には、エアーバルブがちぎれてしまい、エアーを充填できない=車両を押し歩きすることもできない状況を見たこともあった。

今回は、’92ホンダCB1000SFの前後タイヤ交換を行なったが、125ccクラスでもキャストホイール車なら、同タイプのエアーバルブを使っているので要注意。最近、タイヤにエアー充填しても、エアーバルブのコンディションについては「気にしてなかったなぁ」と思い出した方は、今すぐバルブを横へ寝かし、亀裂やヒビ割れがないか確認してみよう。仮にタイヤ交換の予定がなくても、ダメージに気がついたときには、タイヤビードを落としてエアーバルブだけでも交換しよう。

何気なくチューブレスのエアーバルブに触れてビックリ!! 前後輪とも今にもバルブがちぎれそうな雰囲気まで亀裂が進んでいたのだ。ショップさん情報では、このバルブもメーカー品はライフが長いそうだ。

ダートフリーク「ユニット タイヤチェンジャー」が便利

現在はタイヤ専門ショップが多いことから、タイヤ交換はバイク屋さんではなく「タイヤショップでお願いしている」というユーザーは数多い。その一方で、インターネットの普及により、ポチッとタイヤを購入して「持込み歓迎のショップで交換してもらってます」といった話もよく聞く。

さらには大型車でも「自分自身でやってますよ」というサンデーメカニックも数多い。過去に木製タイヤ交換用イゲタをプロデュースしたこともある我々だが、ここに紹介するダートフリークの「ユニット タイヤチェンジャー」が何より嬉しいのは、かがんで作業することがないので”腰が痛くならない”こと。とにかく作業性が良いことだ。お試しするチャンスがあればぜひ。

【ユニット E1210 タイヤチェンジャー ビードブレーカー付】UNITブランドは、ダートフリークが取り扱う工具ブランド名称。このタイプのタイヤチェンジャーなら、前後17インチのラジアルタイヤ=リッタースポーツモデル用でも利用できる。何より嬉しいのは、”スタンディングポジション”で作業できる点だ。●税抜価格:1万500円

【ユニット E1310 オプション フットキット】このフットキットは別売り部品。この三本脚の上にE1210タイヤチェンジャーを載せて、ボルトで固定して利用する。この脚があることで、何より腰が痛くならずに作業可能なのだ。”おっサンメカ”には絶対にお勧めだ。●税抜価格:5500円

“スタンディングポジション”でタイヤ手交換はシアワセ

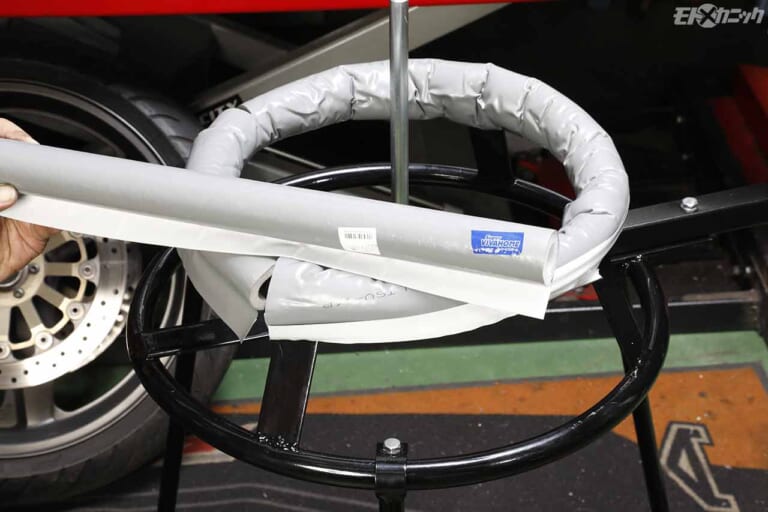

スポークホイール仕様を前提に開発されているので、ホイールセットの際に受けるのはスポーク部分。今回はキャストホイールなので、リング部に水道管凍結防止保護を巻いた。

17~19インチタイヤでもビードブレーカーは使えそうな印象。スポークにキズが付かないように水道管凍結防止用保護材を巻いてみた。ゴム板でも十分クッションになる。

仮に商品化するのであれば、こんなに分厚いクッション材よりもゴム膜(ゴムディップ仕様)の方が間違いなく使い勝手は良い。それよりももっとシンプルな形状がベスト!?

長年放置されてきた硬化気味のタイヤでも楽にビードを落とすことができた。作業前のビード部分にシリコンスプレーを吹けばビード落としはもっともっと楽になりそうだ。

タイヤの裏表ともにビードを落としたら、手前側のタイヤビードをリム中央寄りまで押し込む。反対側(向う側)のビードが少しでも外側へ出るように、落としたビードを押し込み保持する。そして反対側ビードをタイヤレバーで出す。

片側のタイヤビードをすべて出したら、ハマったままの裏側ビードも同じ側に出るようにリムプロテクターをセットしてタイヤレバーで返す。ここでヒザを使ってビードを抜き取る。

ちぎれる寸前だったエアーバルブはご覧の通り。バルブ根元を傾け、伸びる外側にカッターの刃を押込んだら簡単にプルンッと切れた。リム内側は先細プライヤーで外した。

新品チューブレスタイヤを組み込む前の段取りとして大切な作業が、タイヤビードを受ける接触部分の汚れ落としだ。へばり付いたタイヤゴム片や腐食がエアー漏れの原因になる。

リム内側のビード接触部分の汚れ取りを終えたら、新品のエアーバルブにシリコンスプレーを軽く吹き付ける。バルブ先端をリム側から差し込んだら、組み込み専用工具でバルブをテコの原理で引き上げる。プルッと入るはずだ。

タイヤを組み込む前にホイール側のローテーションを確認しよう。80年代中頃以前に生産されたホイールにはマーキングが無いが、このホイールにはローテーションマークがある。

新品タイヤでも中古タイヤでも、タイヤのビード部分の滑りが良くなるように、ビードのエッジ面とリム側のビードが触れるであろう部分にビードワックスを塗り込み作業開始。

諸説色々あるが、一般的にタイヤ側面の黄色い◎印部分が「軽点」と呼ばれるポイントだ。ホイール側で重いとされるエアーバルブ部分に合せて組み込む。

ホイールとタイヤの回転方向を確認して軽点をエアーバルブに合せてからタイヤをセット。柔らかいラジアルタイヤなら、ビードワックス効果でポンッと押し込めることもある。

DRC製ジャイロスタンドはホイールバランスだけではなく、スポークホイールを組み換えた際の芯出し振れ取りを実施でき、転倒時はタイヤ装着状態で微調整も可能だ。

DRC製ジャイロスタンドでホイールバランスを調整する。専用機械で行うダイナミックバランスだけではなく、スタティックバランスでの確認法もある。ウエイトで調整する。

交換前のタイヤに添付してあったバランスウエイトはそのまま残して測定し、状況に応じてウエイト量を減らして調整した。最終的には、どこでも静止するように調整できた。

今回利用したオフセット型のタイヤレバーはデイトナ製でとても使いやすかった。リムプロテクターのひもは、タイヤチェンジャーのアクスルに寸法を合せると使いやすい。

5.50-18インチの極太リヤホイールでもタイヤ外しは比較的容易だった。今回の撮影は真冬だったが、これが真夏ならゴムが柔らかく作業性はもっと良かったはずだ。というワケで続いてフロントタイヤも交換する。

タイヤ交換時は前後ホイールともアクスルシャフトの締め付けやアクスルクランプのトルク管理をしっかり行おう。意外と締め付けを忘れやすいのがアクスル系だ。最後まで気を抜かずに作業進行しよう。

※本内容は記事公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

バイクいじりの専門誌『モトメカニック』のお買い求めはこちら↓

あなたにおすすめの関連記事

搭載自由度の高いコンパクトなM760D/バッテリー内蔵で単独撮影可能なM770D デイトナから発売された新型ドライブレコーダーは、前後2カメラ+GPS搭載モデル「MiVue M760D」と、2カメラレ[…]

"トランポ生活"でイイとこ取り 300km。一日で走った距離? いえいえ。正解は「CT125ハンターカブ」納車後3ヶ月で走った距離。少ないですね、お恥ずかしい話で…。 その理由は単純で、"トランポ生活[…]

絶好調エンジンは「柱付きICBM®」仕様。間違いのないエンジン仕様で乗り心地抜群!! 『モトメカニック』編集部では、先ごろヤマハトレールの雄「'69 250 DT1」をフルレストアした。極低速域から不[…]

人気の理由が分かるプレセット型トルクレンチ 製造現場や修理現場を問わず、規定トルクでネジを締めるのは正確性を担保する第一歩だ。だが、その結果をどう扱うかは仕事の内容によって異なる。KTCが推進する「ト[…]

往年のF-1レーサーのイメージと現代的足まわりを融合 '82年の創業以来、オリジナルバイクを製作することにこだわり続けてきたオーヴァーレーシングプロジェクツ。その性能をアピールするのに最も効果的なレー[…]

最新の記事

- 911ダカールに納得できない方へ──ポルシェ911サファリのレストアならどう?

- カワサキが「大阪・東京モーターサイクルショー」出展概要を発表!

- レースの魅力、真摯にレースに向き合うライダーの悲喜こもごも……キヤノンギャラリーで“赤松 孝 報道写真展 「ROAD RACING」”開催

- 【クロスカブ110カスタム】積載革命! デイトナ「サドルバッグサポート」でキャンプツーリング仕様にしよう

- 「これ神アイテムでは?」「ありそうでなかった…」便利機能を搭載で、防水性能も高くカラバリ豊富。手放せなくなること必至のバッグを紹介!

- 1

- 2