ホンダ広報部の高山正之氏が、この7月に65歳の誕生日を迎え、勇退する。二輪誌編集者から”ホンダ二輪の生き字引”と頼りにされる高山氏は、46年に渡る在社期間を通していかに顧客やメディアと向き合ってきたのか。これを高山氏の直筆で紐解いてゆく。そして、いち社員である高山氏の取り組みから見えてきたのは、ホンダというメーカーの姿でもあった。連載第7回は、二輪系の書籍/雑誌編集者との関わりについて振り返る。

1996年、三樹書房の小林兼一氏が来社され、スーパーカブの書籍発行について相談を受けました。特集本と言えばスポーツバイクと決まっていた時代ですから、ビジネスバイクの代表でもあるスーパーカブの本を出しても、売れるイメージが全く描けませんでした。私があまり興味を示さなかったので、「スーパーカブは、地味で華やかさはありませんが、ホンダにとってはなくてはならないものです。今の本田技研は、スーパーカブが造ってくれたといっても大げさではないと思います。初代モデルの開発者数名に取材しましたが、スーパーカブの偉大さをますます感じるようになりました。これまで、スーパーカブの誕生から変遷を取り上げた本が見当たりません。スーパーカブの本は、ホンダにとっても社会にとっても必要不可欠なんです」 と、小林氏のカブ論が延々と始まります。

多くの特集本は、広告や編集タイアップなどで費用がかかりますが、書籍は広告がありませんので、我々にとって費用はかかりません。取材や原稿チェック、写真素材の収集など時間と手間はかかりますが、広報業務の原点のようなものです。少しためらいながら、協力することを約束しました。

さて、これからが本格的な編集作業です。開発者インタビューはおおよそ終了していましたので、時系列のチェックだけで済みました。写真素材につきましても、研究所の協力などでイラスト図面なども掲載できるようになりました。歴史部分については、博学の小関和夫氏が執筆しますので、私がチェックするには及びません。出版に至るまでは、小林氏がインタビューに登場する当時の開発者に原稿を送り確認をいただくなど、大変手間のかかる仕事で忙殺されていました。構想から約10年、取材から3年が経過していたとのことです。

執念の編集者として最初に高山氏が挙げたのが、小林兼一氏(トップ写真の右端)。自動車ディーラー勤務を経て三樹書房に入社し、1997年発行の書籍『ホンダ スーパーカブ』を手がけた人物。これがきっかけとなり、2018年8月にウェルカムプラザ青山で開催されたスーパーカブ60周年記念イベントで解説者として登壇することになった(写真)。

1997年4月に初版『ホンダ スーパーカブ 国際車カブ・シリーズの検証』が発行されました。厚手の表紙で格調高い仕上がりです。ビジネスバイクのスーパーカブ誕生から現在までの変遷をまとめた、唯一無二の本です。私の仕事は、この本の拡販にも寄与することでした。まずは、社員の攻略です。製作所や研究所などの事業所には、ホンダ開発が手掛ける販売コーナーがありました。ここには、パンや牛乳、文房具などが揃えられており、今のコンビニに近いものでした。この売店で、書籍を従業員特別価格で販売してもらう交渉をしました。委託販売ですが、なるべく在庫は持ちたくありません。販売の担当者は「カブの本はどのくらい売れるのでしょうか? あまり在庫は持ちたくないし…。広報サイドが売れるというのであれば、頑張って仕入れてはみますが」と、つれない答え。あまり自信はなかったのですが、「これまでスーパーカブをこのようにまとめたものはありませんでした。スーパーカブのみならず、ホンダの歴史も分かりやすく紹介しています。書店で買うよりも安く設定すれば、社員は結構買ってくれると思いますよ」と、アピールしました。

ホンダの事業所には、栃木、朝霞、和光、青山、浜松、鈴鹿、熊本などがありますが、すべての食堂の売店で取り扱ってもらえました。中でも予想をはるかに上回る900冊が、鈴鹿製作所で販売できました。スーパーカブの生産はすでに熊本製作所に移っていましたが、鈴鹿製作所の歴史はスーパーカブ専用の工場がスタートです。いかに鈴鹿の人たちに愛されていたのかが分かった気がしました。このように、大変地味ながらこの書籍は良いスタートを切りました。

その後、三樹書房の『ホンダ スーパーカブ』は2019年の新装版まで約5回の改訂を行い、スーパーカブ同様にロングセラーになりました。そしてこの書籍と同様に、私もスーパーカブのPR担当として、2020年まで絶え間なくスーパーカブのPRに携わることになりました。

高山氏をPR担当に引き込んだ書籍『ホンダ スーパーカブ』。左が初版で右は2019年発行の5訂版の新装版で最終版。 編集者の小林氏は現在三樹書房社長を務めており、「後世に残る資料としても役立つ書籍」を出すことがモットー。その言葉通り、同書には開発者の証言やホンダの歴史、技術解説、関連車種紹介まで盛り込まれている。また、 改訂でさらに内容を加え厚みが増しているのが分かる。

『ビッグマシン』の連載企画で学んだこと

1996年12月、『ビッグマシン』誌の連載企画で、スーパーカブの開発者の方々にインタビュー取材の場を設定しました。ビッグマシンと原付モデルという不釣り合いな取り合わせです。この企画は、内外出版社にて二輪の歴史に関わる資料や様々なノウハウを収集したいとの思い入れでスタートしたものでした。ホンダにおいては、12か月の連載で、毎月エポックメーキングな製品の開発に携わったエンジニアのインタビュー取材と、その製品の撮影をアテンドするのが私の担当でした。初代スーパーカブの開発に関わったOBの方々の話を聞いていると、本当に全身全霊を傾けて取り組んでいた製品であることが改めて理解できました。ビッグマシン誌への掲載は、1997年から1年間です。

連載が終わると、本田技研工業が創立してから50年を迎える1998年になります。この企画は、ホンダの50周年を見据えてのものでした。CBについては、最初のモデルのCB92から、CB750FOUR、CB1000 SUPER FOURなど歴代の開発者達に、思いを語ってもらいました。また、NSR500などのレーシングマシンもテーマに挙げて取材をしました。たびたび鈴鹿サーキット内にあるコレクションホールを訪れ、歴代マシンの撮影に対応。そして、ようやく12回分が終了しました。

弊社刊『ビッグマシン』の連載企画「HONDA SPRITS 夢に挑む」は、写真の1997年2月号から連載がスタートした。大型バイクのみを掲載するという編集方針を頑なに貫いてきた同誌がスーパーカブを取り上げたのは、当時の埜邑博道編集長にとっても大きな決断だっただろう。第2回ではCB72(247cc)、第3回ではCR110がクローズアップされていた。

ほっとしていますと、埜邑編集長から「この企画は大変好評です。予定にはなかったのですが、もう1回特別編をやりましょう。ホンダの創業期から現在までを一気に語るような…」という提案がありました。嬉しい反面、「どうしたものか。人選は? 製品は? 1回でどう見せられる?」と思案しながら編集長と考え込みました。その結果、二代目社長として、またエンジニアとしても二輪製品やレースに携わった河島喜好最高顧問と、朝霞研究所で精力的に活動している技術者との対談に決定しました。撮影用の製品は、河島さんがエンジン設計をしたドリームE型です。青山本社の正面に展示して、河島さんには50年代をイメージさせる皮のジャケットを着てもらいました。こうして、番外編として約50年に及ぶホンダの二輪車づくりについてまとめていただきました。

’98年2月号「夢に挑む」の番外編に登場いただいた河島喜好氏。1947年に入社し、マン島TT参戦の監督などを務めた後、’73年10月に45歳の若さでホンダの2代目社長に就任した。写真のドリームE型(’51年10月)に搭載されている4ストロークOHVエンジンは河島氏が設計したもので、当時のホンダの経営を支えた製品だった。

この開発ストーリーは、ホンダ編の次にヤマハ編、スズキ編、カワサキ編と続き、その後に1冊にまとめ上げられました。ネット販売のみという当時としては斬新な販売手法が取られました。この特集に携わったおかげで、OBを含めた開発者の方々と交流することができました。この経験が、後の開発者取材や歴史取材に大いにブラスになりました。この特集本は、ホンダの歴史を学べる良い教科書として、社内外から借用の要望が多く、たびたび貸し出されました。残念ながら本は手元に残っていませんが、編集者の熱意に押されて多くを学ぶことができたと思います。

『ビッグマシン』2000年12月号増刊として発行された『開発者が語る20世紀の名車』は、4メーカー・121名の開発者にインタビューを実施して制作された執念の1冊。連載期間は約3年半、回数は39回に及んだ。執筆は鈴木常平氏とつじ・つかさ氏が担当し、20世紀の国内4メーカーの技術陣が傾けた情熱を文字にして残した。

今村編集長のモンキー30周年に賭けた執念

『ヤングマシン』の今村信司編集長から、モンキー30周年にちなみ、1996年4月号で特集記事を作りたいので協力してほしいとの依頼がありました。ヤングマシンと言えば、スクープとスポーツバイクが得意な本ですから、小さなモンキーを取り上げること自体、不思議に感じました。いろいろ聞いてみますと、今村さんのモンキーへの情熱といいますか、大変なこだわりが感じられました。写真などを揃えたり、当時の資料を探したりと進めているうちに「1979年のモンキーリミテッドの写真がない。これでは完成できない」と、今村さんが悩んでいる様子。「今村さん、モンキーリミテッドの写真はこちらにも保管されていません。知る人ぞ知るモンキーですよ。写真がなくても誰も気にしないのでは」と私が返すと、「それではダメなんです。ヤングマシンのモンキー特集は、完璧でなければダメなんです」と、妥協する様子は見られませんでした。

そのようなやり取りがありまして、パーツリストを洗いざらい探してみますと、探していたモンキーリミテッドが掲載されていました。ダメもとで、パーツセンターにタンクなどの専用部品の在庫を聞きますと、すべて揃っていたのです。早速、2台のモンキーリミテッドを組み立てて、撮影完了です。

これで、モンキーの歴史が途切れることなく続くことになりました。あの時の今村編集長の執念に圧倒されながら、ヤングマシンで撮影された写真は、その後ホンダでも活用されることになります。モンキー(50)は、1967年に誕生したロングセラーモデルです。50年目の2017年に生産中止となりましたが、モンキー125によって新たなレジャーバイクの世界を広げています。

『ヤングマシン』1996年4月号の「モンキー烈伝」にある’79年のリミテッド仕様が掲載されているページ。今村編集長の完璧を目指す執念に高山氏が応えることで、完成した完全網羅アルバムと言えるだろう。企画は、’67年のZ50Mから30周年目に突入というタイミングで登場した金メッキ版モンキーリミテッドの発売に合わせた特集だった。

スタジオで撮影されるのが普通の広報写真とは趣が異なる、現在でもホンダで活用されている1979年のモンキーリミテッドの写真。2台のモンキーが土手を背景に撮影されているが、これがヤングマシンで作り上げたリミテッドかどうかは、確証を得られていない。ただし、この特集をきっかけに写真が用意されたのは確かである。

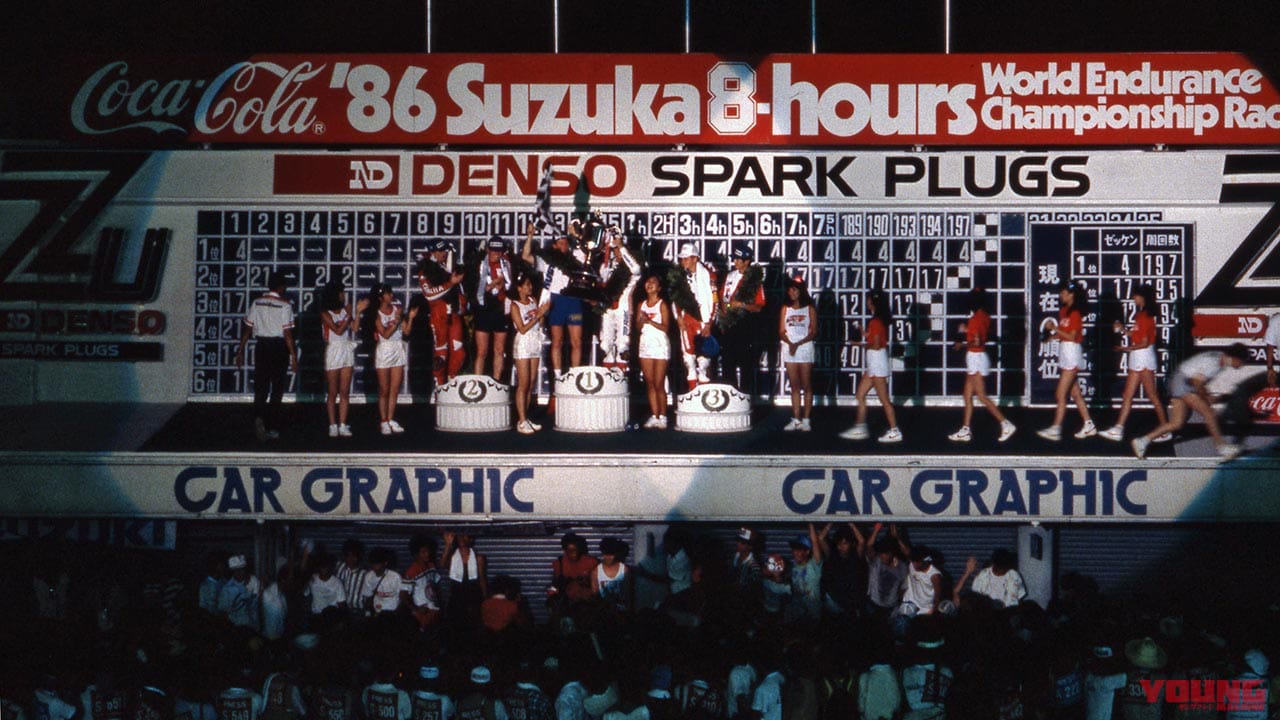

【高山正之(たかやま・まさゆき)】1974年本田技研工業入社、狭山工場勤務。’78年モーターレクリエーション推進本部に配属され、’83年には日本初のスタジアムトライアルを企画運営。’86年本田総合建物でウェルカムプラザ青山の企画担当となり、鈴鹿8耐衛星中継などを実施。’94年本田技研工業国内二輪営業部・広報で二輪メディアの対応に就き、’01年ホンダモーターサイクルジャパン広報を経て、’05年より再び本田技研工業広報部へ。トップメーカーで40年以上にわたり二輪畑で主にコミュニケーション関連業務に携わり、’20年7月4日に再雇用後の定年退職。【右】‘78~’80年に『ヤングマシン』に連載された中沖満氏の「ぼくのキラキラ星」(写真は単行本版)が高山氏の愛読書で、これが今回の連載を当WEBに寄稿していただくきっかけになった。

●文:高山正之(本田技研工業) ●編集:市本行平(ヤングマシン) ●協力:本田技研工業/ホンダモーターサイクルジャパン ※本内容は記事公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

あなたにおすすめの関連記事

1978年、モーターレクリエーション推進本部に配属され、最初に見せられたのはアメリカのYMCAの活動映像でした。YMCAのロサンゼルス支部に勤務している青年ケース・デービス氏が提案して取り組んでいた「[…]

1979年、トライアルの普及担当になりました。当時、トライアルの技術を身に着けるために、会社所有の軽トラックとレースマシンを借用して、神奈川県の早戸川トライアル場で練習していました。練習が終わると、ト[…]

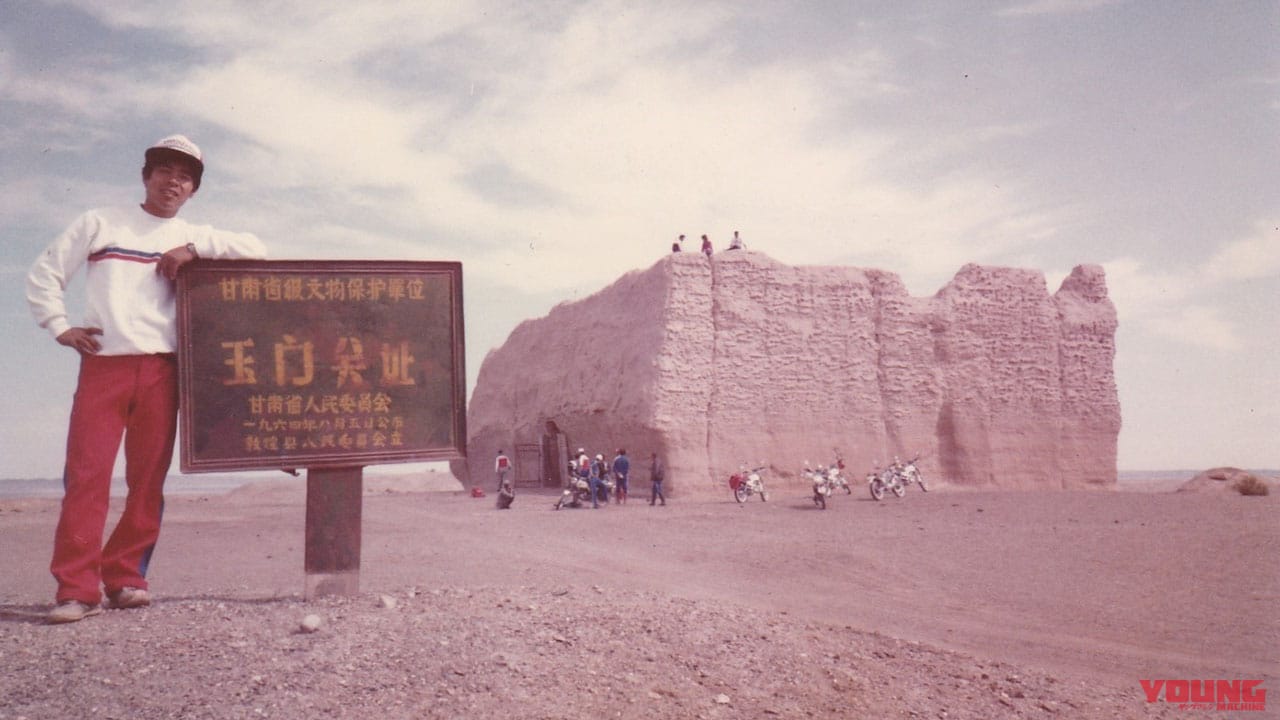

1981年、トレッキングバイクとして「シルクロード」が発売されました。このとき「トレッキング」という言葉を初めてバイクのカタログに使いました。この機種には、大いなる夢が込められていました。 宣伝販促部[…]

1986年7月に、モーターレク本部から青山本社ビルなどを管理する本田総合建物に異動し、ウエルカムプラザ青山の企画担当になりました。これまで経験してきたノウハウを活かしてほしいというものでした。まず最初[…]

ホンダの創業者・本田宗一郎さんは、最高で最大の広報・宣伝マンでした。青山本社のショールーム「Honda ウエルカムプラザ青山」には、たびたび訪れていました。1986年に、ウィリアムズホンダがコンストラ[…]

最新の記事

- まだまだ、ひと狩り行こうぜ! モンハン仕様のスズキ「DR-Z4S」と「ジムニー ノマド」が「モンスターハンターフェスタ’26」のスズキブースに参上!

- 機動力とコスパの原付二種スクーター! ヤマハ「ジョグ125」に2026年のニューカラー登場、3月19日発売へ

- 【8000円台】スコイコ新作MT100がコスパ最強すぎる!1万円以下のライディングシューズ決定版

- 「えっ…そうだったんだ?」BADHOPの代表曲『Kawasaki Drift』に出てくる“Ninja H2R” 実は日本が世界に誇るとんでもないモンスターだった

- 【昭和名車】新型CB1000Fが受け継いだ最強のDNA。「CB-F」シリーズの歴史と“無敵艦隊”RCBの軌跡を振り返る【1979-1983】

- 1

- 2