吸収合併したメグロの500ccバーチカルツインを海外向けスポーツの650へ!

ダブワンの愛称でいまも濃いファンに愛用されているカワサキのW1。

このWシリーズをリリースする前、カワサキは2スト小排気量バイクのメーカーで、マッハIIIやZ1にはじまるビッグバイク専業のように思われがちだが、実はWシリーズでその足がかりを掴んだのだ。

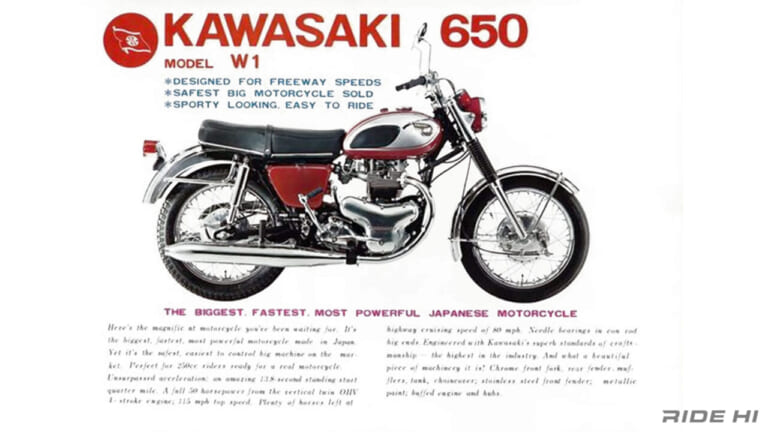

カワサキは1924年創業のメグロ(目黒製作所)を1964年に吸収合併、その後メグロから引き継いだ500ccOHV2気筒のK1をK2へ改良、これをベースに1966年の624ccとなったW1やW1SにW1SAと、海外向けにバーチカルツインをアピールしていた。

この前身となったカワサキ・メグロK2やW1の特徴は、英国のトライアンフやBSAにノートンといったバーチカル(直立)ツインに倣った構成で、エンジンはOHVの2気筒。

OHVというエンジン形式は、いま主流のOHCが誕生するよりもっと前に、燃焼室へ吸気と排気のバルブが顔を出した最初の世代につけられた呼び名。それ以前はバルブが燃焼室から離れた箇所にあったからだ。

このOHVはクランクシャフトから駆動されるカムの動きを、プッシュロッドといって火箸のような細い金属棒で燃焼室の上にあるバルブを開け閉めするロッカーに伝える構造。

この英国流儀のトラディショナルなエンジン形式には、さらに大きな特徴があった。

それはチェンジレバーが右側にあったこと。リヤブレーキは当然ながら左になる。

1960年代まで、英国とアメリカのバイクはエンジンとミッション(変速機)が別体で、ミッションの位置からチェンジレバーは右にあるのが標準だった。

因みに1960年代以降の日本メーカーは、ドイツ車をお手本にスタートした関係でチェンジは左側で推移、W1がリリースされた当時、国内ではこの外車と同じ右チェンジに乗れるかという壁が立ちはだかっていたのだ。

1966年にリリースされた初代W1は、74mm×72.6mmの624cc。

輸出向けは50HP/6,500rpmで最高速度は185km/h、国内向けは表記が45HPに抑えられていた。

何といっても大型バイクは真っ黒が相場だったのが、メッキに赤ペイントと考えられないほど派手な仕様となったのに、日本のバイクファンは驚くばかりだった。

その後ツインキャブとなったW1SSで出力も53HP/7,000rpmへパワーアップ。

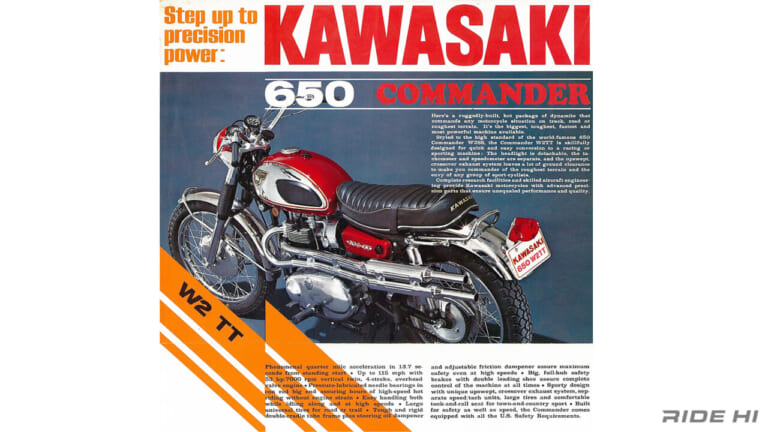

また当時アメリカの流行りだったセンターアップマフラーにして、フロントタイヤにもブロックパターンを履く、ストリートスクランブラーのW2TTもバリエーションで加わり人気も定着してきたが、そこへCB750FOUR、続いてマッハIIIと新進気鋭の登場で、W1系は海外でのマーケットを失いつつあった。

そこで国内向けユーザーに、チェンジペダルを通常の左側として、リヤブレーキを右に配置したW1SAが1971年からリリース、左右を貫通シャフトでリンクを介して操作を入れ替えていた。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

ライドハイの最新記事

強いオリジナリティを求めていたスズキの意欲と結びついたプロジェクト スズキが1976年からGS750で手がけた4ストローク化は、ヨシムラとタッグを組んでプロダクション・レースへ積極的に参加するなど、そ[…]

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

最新の関連記事(カワサキ [KAWASAKI] | 名車/旧車/絶版車)

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

ザッパーが実は優れたハンドリングの評判で売れ線モデルに! 1972年のZ1で見事に初の4ストロークDOHC4気筒で大成功を収めたカワサキ。 破竹の勢いで世界を席巻していく流れの中で、カワサキは君臨する[…]

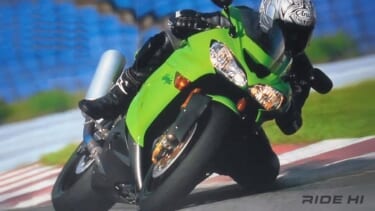

リッタークラスでサーキットを目指す過激なコンセプト! カワサキは2000年まで、フラッグシップとして世界最速に君臨するのが、半ばブランドのこだわりに近い歴史を歩んでいた。 しかしそれはサーキットで勝負[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

強いオリジナリティを求めていたスズキの意欲と結びついたプロジェクト スズキが1976年からGS750で手がけた4ストローク化は、ヨシムラとタッグを組んでプロダクション・レースへ積極的に参加するなど、そ[…]

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

人気記事ランキング(全体)

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

EICMAで発表された電サス&快適装備の快速ランナー ホンダが発表した第42回 大阪モーターサイクルショー2026」、「第53回 東京モーターサイクルショー2026」、「第5回 名古屋モーターサイクル[…]

異次元の売れ行きを見せる「メディヒール」の実力 「1900円」がもたらす、毎日着続けられるという価値 リカバリーウェア市場において、ワークマンが破壊的だったのはその価格設定だ。市場には高額な商品も多い[…]

最新の投稿記事(全体)

華やかなパレードの裏に隠された「究極の即応性」 皇宮警察は、天皇皇后両陛下をはじめとする皇室の護衛や、皇居などの警備を専門とする警察組織である。彼らの任務において、ひときわ異彩を放っているのが側車付き[…]

スーパースポーツの魂を宿した優美なる巨躯「CB1000F」 ホンダのプロダクトブランド「CB」の頂点として君臨する新型CB1000F。その最大の魅力は、なんといっても歴代CB750Fを彷彿とさせる流麗[…]

MaxFritz監修による、妥協なき素材選びとシルエット このブーツの最大の特長は、洗練された大人のバイクウェアを展開する「MaxFritz」の代表、佐藤義幸氏が監修を行っている点にある。単なるライデ[…]

柔軟なプロテクターと防寒性能の両立 冬用グローブに求められるのは、冷たい走行風を通さない遮断性と、内部の熱を逃がさない保温性だ。本製品は走行風を通さないアウターシェルと、肌触りの良い裏起毛ライニングを[…]

左がF900R Lowダウンモデルでシート高760mm(STDモデル:815mm/-55mm)。右がF900XR Lowダウンモデルでシート高775mm(STDモデル:820mm/-45mm)。テスタ[…]

- 1

- 2