![スズキGSX400E[名車バイクレビュー] あえてツインに徹した熱血マシン](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/11/rd-suzuki-gsx400e.jpg)

●文:根本健(ライドハイ編集部)

2ストメーカーだったスズキが4バルブで一気に追い抜く算段の400は、ツインの急先鋒に賭けていた

スズキは、1975年まで生産車すべてが2ストロークで、4ストバイクは皆無。GT380やGT750の3気筒マルチシリンダーも2ストエンジンだった。

そして1976年、DOHC4気筒のGS750(続いてGS1000も投入)、DOHCツインのGS400で、先行していたカワサキとホンダに肩を並べることに成功。

ここで次に一気に追い抜き先頭へ躍り出るための高性能化が何よりの命題だった。

その切り札が、2バルブ→4バルブ化とともに、このバルブ配置を利用したTSCCエンジン。

燃焼室に吸気バルブと排気バルブがそれぞれ対で向き合ったふたつのドームとすることで、スワール(渦流)を生じさせて、伝搬を含め燃焼効率をアップしようという技術だ。

これには各気筒の燃焼室の大きさも鍵を握っているので、スズキは750/1000ccクラスで開発したノウハウを、一番メジャーな400ではボアが小さくなる4気筒ではなく、4バルブの2気筒とすることが必須となる。

すでに1972年にホンダはCB350フォアでミドルクラスにも4気筒化をスタートさせていたが、スズキは各気筒の排気量が小さくパワフルではない4気筒はあり得ないと、ひたすら2気筒路線にこだわっていたのだ。

180度クランクでバランサー駆動、超高回転域までまっすぐ伸びていく傑作ツインの誕生

ボア67mm×ストローク56.5mmの並列ツインは、399ccで44ps/9.500rpm、3.7kgm/8.000rpm。並んだピストンが交互に往復する180度クランクなら、高回転域でアタマ打ちにならない特性からあえて採用。不等間隔爆発で振動を打ち消すバランサーを駆動する、とにかくブン回して乗ってほしいというなんとも過激なエンジン特性を引っ提げて、GSX400Eは1980年に登場した。

180度クランクの低回転域は得意ではないが、中速域ではパルシブなトラクションでコーナリングしやすいチューニングに徹していたのと、フレームは可能なかぎりコンパクトな設計として、軽快で正確なハンドリングを目指していた。

次いで1981年には、フロントのブレーキをダブルディスクとしたり、ミニカウルを装備したS対応も追加、しかしフラッグシップのGSX750E/GSX1000Eが、鼻息荒く乗り込んだわりにいまひとつ人気とならない状況と同様に、GSX400Eもいまひとつなまま。

しかし4気筒のビッグマシンのほうは、このタイミングであのKATANAが登場することとなり、4気筒のTSCCエンジンはこの大ヒットで大量生産されることとなったのだ……

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

ライドハイの最新記事

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

最新の関連記事(ネモケンのこのバイクに注目)

新型4気筒を待ち焦がれていたホンダファン CBにXが加わった車名のCBX400Fは、1981年10月にデビュー。バイクブーム真っ只中で爆発的な人気を誇ったホンダの切り札となったマシンだ。 実はカワサキ[…]

ボクサーエンジンの誕生、最強バイクとして世界中でコピー BMWといえば、2輪メーカーとしてスーパーバイクS1000系からボクサーのRシリーズなど、スポーツバイクで世界トップに位置づけられるメーカーだ。[…]

特別な存在をアピールする“衝撃”=IMPULSEと名付けたバイク スズキには、1982年から400ccネイキッドのシリーズに「IMPULSE(インパルス)」と銘打ったバイクが存在した。 IMPULSE[…]

250ccの4気筒はパフォーマンスで不利。それでも届けたかった4気筒の贅沢な快適さ 250ccで4気筒…。1982年当時、それは国産ライバルメーカーが手をつけていないカテゴリーだった。 1976年にD[…]

一般公道は乗りやすさ最優先、そのコンセプトを後方排気でピュアレーシーへ ヤマハは、1980年にレーサーレプリカ時代の幕開けともいうべきRZ250を発売。一躍250ccをビッグバイクを凌ぐパフォーマンス[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車 | スズキ [SUZUKI])

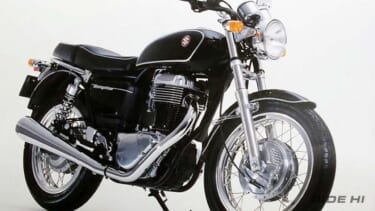

前後に長くなる90°Vツインを縮める手法の数々! スズキは日本メーカーで、Vツインスポーツに最もチャレンジした実績の持ち主。 1997年にTL1000Sに端を発したその製品群は、最も成功を収めたSV6[…]

ベースエンジンは35年間も継続生産されたロングラン単気筒! スズキは1997年、400cc空冷SOHC4バルブ単気筒のトラディショナル・スポーツバイク、TEMPTER(テンプター)をリリースした。 こ[…]

DR650は安くて壊れづらくて、ラリーにうってつけ! 1994年のパリ・ダカール・ラリーは前述の通り、古式ゆかしくパリをスタートして、ダカール砂漠を横断、そしてパリのゴールを目指すルートでした。これは[…]

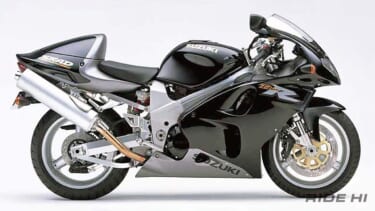

ムートデザインに斬新のコントラストで切り裂くシェイプを形成 ご存じスズキのGSX1100S KATANAがデビューしたのは1981年。 当時の日本国内は750ccを超えるバイクの販売が認められていなか[…]

ツアラーでありスーパースポーツでもある、既存のカテゴリー区分刷新を狙った意欲作! 1990年代へ入る前、スズキは海外でマーケットの大きなスポーツツアラーを意識してGSX600Fをリリース。 ヨーロッパ[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

最新の投稿記事(全体)

Y’S GEARの新作コレクション バイクメーカー・ヤマハのノウハウを惜しみなく投入するY’S GEAR(ワイズギア)から、2026年モデルの新作コレクションが届いた!今年はオリジナルヘルメット3型を[…]

最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

ライディングの「固定姿勢」によるコリを狙い撃つ バイク乗りなら経験しがちな、ツーリング後の身体の悲鳴。ヘルメットの重みで張る首筋、前傾姿勢で固まる背中、ニーグリップで酷使した太もも。楽しい時間の裏側に[…]

- 1

- 2

![TSCCエンジン|スズキGSX400E[名車バイクレビュー] あえてツインに徹した熱血マシン](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/11/suzuki_gsx400e_20231003_02-768x432.jpg)

![スズキGSX400E|スズキGSX400E[名車バイクレビュー] あえてツインに徹した熱血マシン](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/11/suzuki_gsx400e_20231003_03-768x432.jpg)