●文:モーサイ編集部

1965年までは“クルマの免許”に二輪免許が付いてきた

80歳前後のドライバーの中には、「ワシはナナハンだって運転できるんじゃよ、二輪に乗ったことはないけどな(笑)」という人がいる。

これは決してホラ話でも珍しい話でもなく、かつては四輪免許を取得すると、現在の原付免許の感覚で、自動二輪に乗れる免許が付帯された時代があったからだ。

その制度は1965年の改正によって消滅するが、それ以前に四輪免許を取得していた人には、既得権として制限なしの二輪免許が与えられた。結果としてそのまま免許を更新し続けると、大型二輪のところに丸印がついた免許証を持っていることになるのだ。

そして1965年9月以降は、四輪免許を取得すると50cc以下の二輪車に乗れる“原付免許”が付帯されるようになった。この時に単体の原付免許も誕生している。

二輪免許は1948年に誕生。小型/普通/大型の区分は1968年から

一方で、“二輪免許”自体は1948年に新たに創設されていた。

もっとも、前述したように四輪免許に付帯されるものだから、現実的には二輪免許を単体で取得する人は少なかったのではないだろうか。

では、四輪免許に二輪免許が付帯しなくなった1965年以降に二輪免許を取得すると、どうなったのだろうか?

1968年までは、二輪免許で50cc以上のすべてのバイクを運転することができた。現在のような小型/普通/大型といった区別はなかったのだ。

その3つの区分に分かれたのは、1975年のことだ。先行して1972年に125ccの小型自動二輪免許が新設され、1975年に排気量制限のない「自動二輪免許」、400cc以下に乗れる「中型限定自動二輪免許」、125cc以下に乗れる「小型限定自動二輪免許」の3つに分類された。

いずれにしても自動二輪というひとつの免許があって、そこに条件として小型限定/中型限定という形で、実質的に3種類の免許として運用していた。そのため、中型限定自動二輪免許で400ccを超える大型二輪を運転したとしても、無免許ではなく、あくまでも条件違反でしかないというのが、この時代だった。

1974年発売のホンダ ドリームCB400フォア。排気量が408ccだったため、“ヨンヒャク”でありながら、発売翌年1975年からは排気量制限のない自動二輪免許(今で言う大型二輪)でないと乗れない車両となってしまった。

普通自動二輪免許で大型バイクを運転するのが“無免許運転”となったのは1995年から

そうした限定条件によって運用するという時代が終わり、大型自動二輪免許が新設されたのが1995年だ。あわせて、中型限定自動二輪は普通自動二輪免許となり、小型限定自動二輪は小型限定普通自動二輪免許に変わった。

それまで中型限定自動二輪だったライダーが免許を更新すると、この後は普通自動二輪に書き換わった。つまり、大型二輪を運転すると無免許に問われることになり、一気に罪が重くなったのだ。

もっとも、「アメとムチ」という言葉があるように、この1995年の改正にあわせて……

※本記事は2022年4月22日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

モーサイの最新記事

河津桜祭りは2月7日~3月8日まで開催! モーサイをご覧の皆様こんにちは。モータージャーナリストの相京です。最近はライターよりyoutube活動の方が多め。そして、近ごろは河津観光アンバサダーも担当し[…]

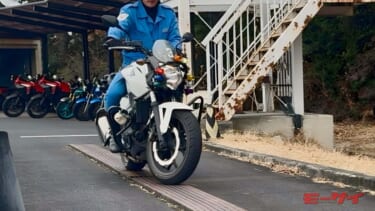

クランク:低速操作の「総合芸術」を身につける まず、あの忌々しい「クランク」から。 直角コーナーが連続するあのコース、公道で遭遇したら普通は足を着いてヨボヨボ進むか、そもそも入りませんよね。でも、あの[…]

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

車両の種別と免許の関係が複雑な「あの乗り物」 1.信号無視車両を停止させる 白バイ新隊員としてひとり立ちし、しばらく経った頃の話です。その日も私は、交通量の多い国道で交通取り締まりをしていました。交差[…]

今も勘違いが多いかも!? 「新基準原付」を詳しく解説 「新基準原付」が設けられることになった背景は 2025年4月1日から施行される新たな区分「新基準原付」が導入されるもっとも大きな理由は、新しい排ガ[…]

最新の関連記事(バイク歴史探訪)

ボクサーエンジンの誕生、最強バイクとして世界中でコピー BMWといえば、2輪メーカーとしてスーパーバイクS1000系からボクサーのRシリーズなど、スポーツバイクで世界トップに位置づけられるメーカーだ。[…]

軽二輪の排気量上限=250ccスクーター登場は、スペイシー250フリーウェイから ホンダPCXやヤマハNMAXなど、ボディサイズは原付二種クラスでありながら排気量150〜160ccの軽二輪スクーターを[…]

ホークシリーズ登場後、すぐにホークIIIを投入。“4気筒+DOHC”勢に対抗したが… 1977年の登場から1〜2年、扱いやすさと俊敏さを併せ持つホークシリーズは一定の人気を獲得したが、ホークII CB[…]

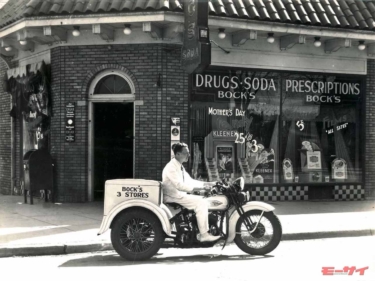

生産台数の約7割を占めた、ハーレーの“サイドカー黄金時代” 1914年型のハーレー初のサイドカー。ミルウォーキーのシーマン社がカー側を製作してハーレーに納入。マシン本体にはカー用のラグが設けられており[…]

ハーレーダビッドソンは3輪モデルも作っている 「いつかはハーレー」などと言われるように、憧れのバイクメーカーとして知られるハーレーダビッドソン。 多くの人にとって、ハーレー=大型バイクのイメージしかな[…]

最新の関連記事(交通/社会問題)

クランク:低速操作の「総合芸術」を身につける まず、あの忌々しい「クランク」から。 直角コーナーが連続するあのコース、公道で遭遇したら普通は足を着いてヨボヨボ進むか、そもそも入りませんよね。でも、あの[…]

【背景】三ない運動が交通事故の要因になっていた!? 公共交通が不便な地域が多いこともあって1世帯あたり約1.5台以上のマイカーを保有し、またスバルの工場も点在することから自他ともに認める“車王国”とい[…]

車両の種別と免許の関係が複雑な「あの乗り物」 1.信号無視車両を停止させる 白バイ新隊員としてひとり立ちし、しばらく経った頃の話です。その日も私は、交通量の多い国道で交通取り締まりをしていました。交差[…]

今も勘違いが多いかも!? 「新基準原付」を詳しく解説 「新基準原付」が設けられることになった背景は 2025年4月1日から施行される新たな区分「新基準原付」が導入されるもっとも大きな理由は、新しい排ガ[…]

ハンドチェンジ/フットクラッチは昔の変速方式。ジョッキーシフトはその現代版カスタム 今回は、バイク乗りなら一度は見たことのあるかもしれない「ジョッキーシフト」について書きたいと思います。 戦前や戦後間[…]

人気記事ランキング(全体)

日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

ミラーの奥に潜む影…覆面パトカーはどんな車種が多いのか まず押さえておきたいのはベース車両の傾向。国内で多く採用されているのは、トヨタ・クラウンや日産・スカイラインといった中〜大型セダンだ。いずれも街[…]

グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]

最新の投稿記事(全体)

ライダーの夏を彩る「名探偵コナン」コラボ ワークマンが送る、名探偵コナンとのコラボアイテムのコンセプトは「夏の難事件は、ワークマンが解決」。真夏のアスファルトからの照り返しや、突然のゲリラ豪雨など、夏[…]

現行レギュレーションは最後になる2026年 2月27日に開幕を迎えたMotoGP2026シーズン。注目のトピックスはたくさんありますが、僕が注目しているのは1000ccエンジンとミシュランのワンメイク[…]

河津桜祭りは2月7日~3月8日まで開催! モーサイをご覧の皆様こんにちは。モータージャーナリストの相京です。最近はライターよりyoutube活動の方が多め。そして、近ごろは河津観光アンバサダーも担当し[…]

スーパースポーツより贅沢な感性を追求した最速頂点バイク! 1984年、それまで空冷DOHC4気筒で牙城を守り続けたカワサキが、初の水冷化と先鋭フルカウルのGPZ900R Ninjaで世界最速宣言を謳っ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

![ホンダ ドリームCB400フォア|[バイク歴史探訪] クルマの免許さえ取れば排気量無制限でバイクに乗れる時代があった!?〈二輪免許区分改正の歴史〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/04/th_mc197412_cb4001_01002H-1024x700-1-768x525.jpg)

![ホンダ ドリームCB400フォアI|[バイク歴史探訪] クルマの免許さえ取れば排気量無制限でバイクに乗れる時代があった!?〈二輪免許区分改正の歴史〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/04/th_mc197603_cb4001_01002H-1024x698-1-768x524.jpg)