![ホンダ スティード[名車バイクレビュー]](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2021/12/th_MC_newm_hon_CF10_0202.jpg)

●文:モーサイ編集部(阪本一史)

国産アメリカンブームを築いた“Vツインエンジン+魅せる車体構成”

レーサーレプリカをはじめ、高性能モデルが400ccクラスを席巻した1980年代から1990年代初頭を経て、次に国内中型二輪クラスの販売をけん引したのが、“ほどほどの性能”のモデルだった。

筆頭に挙がるのはカワサキ ゼファーだが、それ以外では国産アメリカンが多様なモデル展開を見せ始めた時期でもある。

その急先鋒にあったのが、“ホンダの鉄馬”=スティードである。

日本国内の2輪車市場での1990年前後というのは、ひとつのターニングポイントだったと思う。1970年代後半から1980年代にかけて、熾烈な性能競争と販売シェア競争に明け暮れた各国内メーカーは、開発面で少なからず疲弊した。

従来モデル、あるいはライバルモデルを上回るべく、次々と市場に送り出される高性能モデル…「この競争にどこまで付き合うべきなのか」という疑問が、徐々に作り手にも消費者にも生まれた。

それをふまえ、腰を落ち着けて乗れる“ほどほどの性能”が模索されるようになったのだ。代表格が、オーソドックスなフォルムに空冷4気筒エンジンを搭載したカワサキ ゼファー(1989年)だ。

だが、この方向を模索したのは、カワサキだけではない。ゼファー登場以前に、ホンダも親しみやすい性能のモデルの開発に取り組んでいる。

売れ筋の400ccロードスポーツでは、水冷400cc並列4気筒のネイキッドモデル・CB-1(1989年3月発売)を出したが、その前年1988年1月には、新設計の水冷Vツインを近未来的なフォルムに搭載したブロスシリーズ(プロダクト1=650cc/プロダクト2=400cc)も発売。

この2モデル、今なら評価は違っただろうが、古典的なデザインをあえて復活させたゼファーとは異なり、デザインをはじめ車体もエンジンも新たなトライにこだわった。それはそれで過去を振り返らないチャレンジングスピリットのホンダらしいモデル展開だったのだが、それゆえゼファーに勝てなかった、とも言えた。

ホンダ スティードのデザイン=リジッドサスペンション風の本格的フォルム

そうした時代の中、ホンダが出した“非高性能モデル”で成功した筆頭は、1988年1月登場のアメリカン・スティード(400/600)だろう。車名の「STEED」は、英語で“元気な馬/軍馬”といった意味だが、同車は発売後10年間で累計8万台の出荷を記録。一時期はベストセラーモデルに君臨した。

低く構えたフォルムに1600mmという長いホイールベース、680mmの低いシート高、狭角52度水冷V型2気筒を抱える車体は、ヘッドパイプから後輪車軸部までを一直線に見えるように構成し、これをホンダは“デルタシェイプデザイン”と表現。

小ぶりなティアドロップ型の燃料タンク、スリムな右側2本出しマフラーを採用し、リヤサスペンションはモノショックを内側に隠すようにスイングアーム基部につなげる形式。

いわばハーレーダビッドソン ソフテイル系に通じるような、リジッド風サスペンションとしている(ホンダはこれを“レトロな固定式後車軸システムをイメージ”と表現している)。

ロー&ロングなスタイルで、各部はハーレーダビッドソンのスポーツスターにも、ソフテテイル系にも通じる雰囲気でまとめられた。これを「独自性や先進性がモットーのホンダらしくない」と批評する向きもあったが、消費者がこの時期に求めたものには合致したのだ……

※本記事は2021年12月15日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

モーサイの最新記事

ライター中村(左)とカメラマン柴田(右)で現行と初代のGB350を比較 予想以上に多かったGB350の初代と2代目の相違点 「あら、エンジンフィーリングが変わった?」2025年9月、車種専門ムック「G[…]

新基準原付とホンダ「Lite」シリーズ 皆さん既にご存知のことかと思いますが、新基準原付とは2025年4月1日から新たに設けられた原付一種の区分で、排気量50cc超125cc以下、かつ最高出力が4.0[…]

十分な軽さ、しかし失っていないビッグ1的な貫禄 2025年2月28日に発売され、6月30日に受注終了となったファイナルエディションでCB1300シリーズが終止符を打った。ホンダのビッグ1シリーズ的なも[…]

ハンドチェンジ/フットクラッチは昔の変速方式。ジョッキーシフトはその現代版カスタム 今回は、バイク乗りなら一度は見たことのあるかもしれない「ジョッキーシフト」について書きたいと思います。 戦前や戦後間[…]

窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙う理由 窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙うのは「盗みやすく確実に売れる」というのが、大きな理由です。実は近年、窃盗件数自体は減少していると同時に検挙率は[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車 | ホンダ [HONDA])

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

ナナハン復権の号砲! CB750Fは、わずか4年で劇的進化 CB900Fと同時進行で開発された750F。ところが1979年早々から欧州で900F、北米で750Fが発売されたにもかかわらず、なぜか日本で[…]

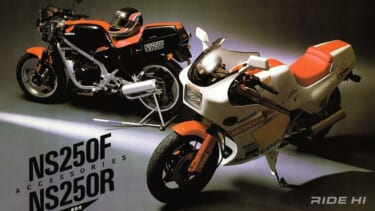

3年はかかる進化を1年以内に詰め込む猛スピード開発! 世界GPを4ストNR500ではなく、2ストローク3気筒のNS500で闘うと急遽方針転換したホンダは、市販ロードスポーツにも2スト路線を敷く宿命とな[…]

CBR400FのハーフカウルENDURANCE人気にフルカウルも加わる! 1981年にホンダはCBX400Fで4気筒最強をアピール、続いて次世代のその名もCBRを冠としたCBR400Fを1983年12[…]

人気記事ランキング(全体)

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

最新の投稿記事(全体)

イタリアの職人集団が生み出すライダーのためのフットギア Stylmartin(スティルマーティン)の名を良く知るのはベテランライダーであろう。というのも1980年代の世界グランプリを沸かせたライダーた[…]

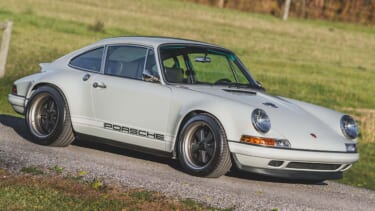

ポルシェ草創期に使われたボディカラーで再構築 1990年モデルのカレラ2(964)をベースにレストモッドされた「ノヴァート・コミッション」もまた、911の持つカッコよさをシンガーの世界観でもって再構築[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

軽視されがちな重要パーツ「ガソリンホース」はキジマ製品が安心 バイクにとって極めて重要にもかかわらず、軽視されることが多いのがガソリンホースやフィルターだ。経年劣化でカチカチのホースに触れても「今度で[…]

プロの手でまとめられたバイク関連情報を連日お手元に!! 『ForR』のコンセプトは、読んで字のごとく「ライダーのため」のメディアであること。扱っているのは、バイク関連の最新ニュース、ニューモデルやバイ[…]

![ホンダ スティード|ホンダ スティード[名車バイクレビュー] ゼファーと並び1990年代に人気を集めた“ほどほどの性能”モデル](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/02/th_MC_newm_hon_CF10_0203-768x503.jpg)

![ホンダ スティード|ホンダ スティード[名車バイクレビュー] ゼファーと並び1990年代に人気を集めた“ほどほどの性能”モデル](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/02/th_MC_newm_hon_CF10_0200-768x512.jpg)