●記事提供:モーサイ編集部 ●レポート:山本晋也 ●写真:ホンダ/アウディ/HKS/カワサキ

そもそも「過給機」とは

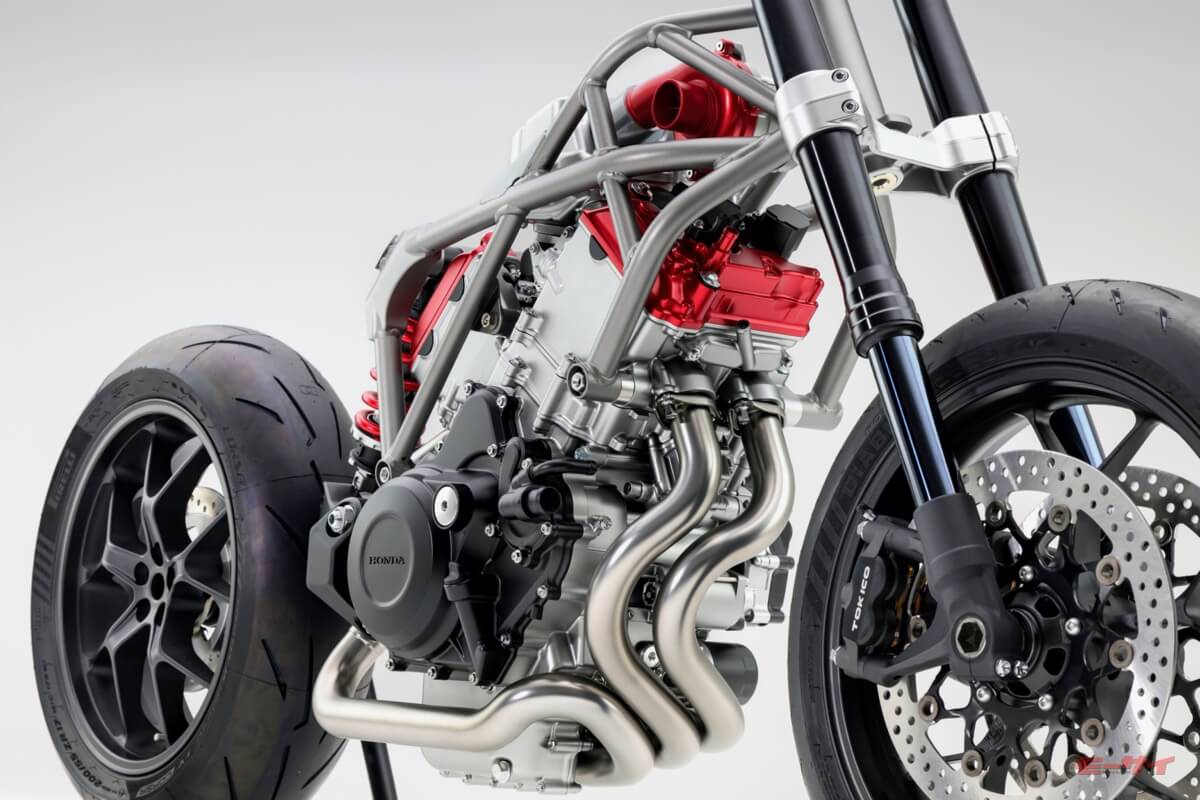

世界最大規模の2輪車ショーといわれるEICMA(ミラノショー)。2024年11月に開催された同ショーにおいて最大級の注目を集めたのは、ホンダが初公開した電動過給機付きV型3気筒エンジンで間違いないだろう。オールドファンからすると懐かしい前方2気筒・後方1気筒というレイアウトはともかくユニークだが、その上に鎮座する赤い電動過給機は、いかにもハイパフォーマンスを予感させてくれるものだった。

現時点ではホンダから詳細な発表はないのでメカニズムや性能については想像するしかない段階ではあるが、はたして電動過給機の斬新さ、先進性はどうなのか。そしてどんなメリットがあるのかを考察してみたい。

ホンダが開発を進めている世界初の2輪用電動過給機付きV型3気筒エンジン。エンジンの回転数に関わらず過給をコントロールでき、低回転からハイレスポンスなトルク特性になっているという。

前バンク2気筒、後ろバンク1気筒のV型3気筒エンジン。バンク角は75度。大型車用を想定しているが(排気量は未公表)、エンジンサイズがスリム&コンパクトな点も特徴だ

なぜなら、電動過給機というのは4輪分野においては市販車への搭載実績もあり、またチューニングアイテムとしても活用されるなど実績がある。そうした事例を見ていくことでホンダの電動過給機を理解するための「事前情報」が身につくはずだ。

さて、まずは内燃機関における「過給機」から整理してみたい。

そもそも「過給」するメリットはシリンダーが吸い込む空気量を増やすことにある。ご存知のように、エンジンが燃焼するには空気中の酸素量に見合った燃料を噴射する必要がある。燃料ばかり過大に供給してもエンジンは回らないし、最悪壊れてしまう。過給機によってエンジンに多くの空気を供給することは、ダイレクトにパワーアップにつながるのだ。

ターボとスーパーチャージャーの違い

ひとまず電動化という点は置いておいて、まず過給機について改めて振り返えってみると、「ターボチャージャー」と「スーパーチャージャー」の二つが主なタイプとして存在している。

ターボチャージャーは排気エネルギー(エンジンが捨てた熱、排気の圧力)を利用するもので、スーパーチャージャーはクランク出力(エンジンの力そのもの)を利用するというのが大きな違い。エネルギー効率的には圧倒的にターボチャージャーが優位といえるが、排気エネルギーを利用するために、どうしても過給がかかるまでのタイムラグ(ターボラグと呼ばれる)が発生してしまう。

一方、スーパーチャージャーはエンジン回転で動かしているので低回転域からリニアに過給することができるが、クランク出力を利用しているということは、スーパーチャージャー自体が出力を消費していることになる。大幅なパワーアップのためにわずかにパワーロスをしているのがスーパーチャージャーといえる。

また、スーパーチャージャーにおいてはコンプレッサーとブロワーといった違いもある。スーパーチャージャーの入口と出口の圧力を比べたときに、出口で上がっているのがコンプレッサーで、空気を圧縮している、本来の意味での過給機だ。

一方、ブロワーというのは圧力変化がほとんどないタイプで日本語的には送風機といったイメージになる。いずれにしてもパワーは上がるのだが、コンプレッサータイプのほうがよりハイパフォーマンスが狙える傾向にある。

スーパーチャージャーは3タイプある

少々マニアックな話になるが、このようにクランク出力で動かす機械式スーパーチャージャーにおいては「ルーツ式」「リショルム式」「遠心式」と大きく3タイプにわけられる。このうち、もっともメジャーであろう「ルーツ式」はじつはブロワーに分類され、それ以外の2つがコンプレッサータイプとされている。

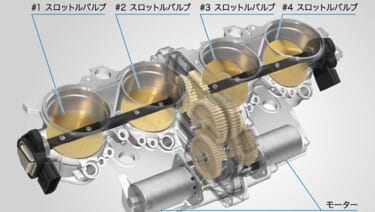

また、過給機の働き具合を可視化するものとしてブースト圧が挙げられ、その数値を示すブーストメーターはとくに過給機チューニングでは必須アイテムとなっている。一般的な4輪用エンジンでは「サージタンク」と呼ばれる、スロットルボディとインテークマニホールドの間にある空気溜めのスペースにセンサーなどを刺してブースト圧を計測することが多い。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

モーサイの最新記事

ライター中村(左)とカメラマン柴田(右)で現行と初代のGB350を比較 予想以上に多かったGB350の初代と2代目の相違点 「あら、エンジンフィーリングが変わった?」2025年9月、車種専門ムック「G[…]

新基準原付とホンダ「Lite」シリーズ 皆さん既にご存知のことかと思いますが、新基準原付とは2025年4月1日から新たに設けられた原付一種の区分で、排気量50cc超125cc以下、かつ最高出力が4.0[…]

十分な軽さ、しかし失っていないビッグ1的な貫禄 2025年2月28日に発売され、6月30日に受注終了となったファイナルエディションでCB1300シリーズが終止符を打った。ホンダのビッグ1シリーズ的なも[…]

ハンドチェンジ/フットクラッチは昔の変速方式。ジョッキーシフトはその現代版カスタム 今回は、バイク乗りなら一度は見たことのあるかもしれない「ジョッキーシフト」について書きたいと思います。 戦前や戦後間[…]

窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙う理由 窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙うのは「盗みやすく確実に売れる」というのが、大きな理由です。実は近年、窃盗件数自体は減少していると同時に検挙率は[…]

最新の関連記事(メカニズム/テクノロジー | ホンダ [HONDA])

出力調整を極限まで最適化&他技術との連携で相乗効果 キャブやFIスロットルボディの吸気量を決めるバタフライの開閉をワイヤーで繋がったスロットルグリップで人間が直接調整していたのが旧来の方式。これに対し[…]

Eクラッチと電子制御スロットルが初めて連携する750シリーズ ホンダが欧州2026年モデルの5車にEクラッチを新搭載。これまでにミドル4気筒の「CBR650R」「CB650R」、250cc単気筒の「レ[…]

第一世代登場は20年も前! まず最初に言っておこう。”喰わず嫌いしていると時代に取り残されてしまうぞ。いずれほとんど自動クラッチに置き換わっても不思議ではないのだ”と。なぜそこまで断言できるかというと[…]

“レールのないジェットコースター”のコンセプトはまさに二輪車のFUNを体現 ホンダは、昨年のEICMA 2024で世界初公開したV型3気筒コンセプトモデルに続き、「V3R 900 E-Compress[…]

誤操作が少なくシンプルな構造で実現するという もう何十年も前から完成形に至っているような印象を受けるホンダ「スーパーカブ」シリーズだが、ホンダは今も改良の手を緩めているわけではない──。そんな気概を感[…]

最新の関連記事(ホンダ [HONDA])

ライター中村(左)とカメラマン柴田(右)で現行と初代のGB350を比較 予想以上に多かったGB350の初代と2代目の相違点 「あら、エンジンフィーリングが変わった?」2025年9月、車種専門ムック「G[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

ホンダ×サワークリーム トラックジャケット:スポーティかつ洗練されたアウター スポーティかつ都会的なカッティングで仕上げたトラックジャケット。胸元にはHONDAのロゴを配置し、ブラックを基調としたシン[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

人気記事ランキング(全体)

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

最新の投稿記事(全体)

機能性重視の大容量タイプ 「シェルシートバッグL」は、通常時で約14L前後、拡張時は18Lクラスまで容量を広げられる。普段はPCシェル形状によるコンパクトなフォルムを保ちつつ、荷物が増えた際には下の拡[…]

「なんとなく」の翻訳が招く、誤発注の恐怖からの解放 ガレージでの作業中でも、必要な情報へ瞬時にアクセス パーツ探しは、PCの前だけで行うものではない。ガレージで実車を確認しながら、スマホ片手に検索する[…]

爆誕! JDミゼット号250アスリート 「ジャパンドラッグ JDミゼット号250 アスリート(以下、JDミゼット号250)」とは、APトライク250をベースに株式会社ジャパンドラッグ(埼玉・川越)が仕[…]

FANTICが本気で “オンロード” を始めた! FANTICは、どちらかというとオフロードやスクランブラーのイメージが強いメーカー。しかし最近はMoto2に参戦するなど、ロードにもかなり力を入れてい[…]

■ 獲物は「シートレールとの平行美」。後付け感ゼロの衝撃! まず目を引くのが、そのレイアウトだ。マットな質感を湛えるブラック仕上げの2本出しサイレンサーは、あえてシートレールと平行に配置。 「後から付[…]

- 1

- 2