スズキがジャパンモビリティショー2023で出品した「生活」と「遊び」のクロスオーバー電動パーソナルモビリティ「SUZU-RIDE(スズライド)」、電動マルチユースモビリティ「SUZU-CARGO(スズカーゴ)」。セニアカーにしておくにはもったいない両モデルの魅力を振り返る。

●文:ヤングマシン編集部(ヨ) ●外部リンク:スズキ

セニアカー技術をベースとしながら、誰もが楽しめる乗り物へ

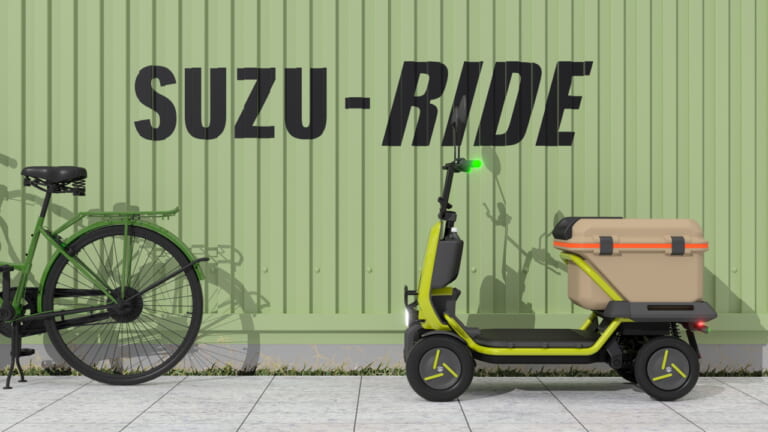

スズキがジャパンモビリティショー2023(JMS2023)で出品したのが、16歳の高校生からセニアカーに抵抗のある高齢者まで、誰でも簡単に楽に扱えるモビリティ。電動パーソナルモビリティの「SUZU-RIDE(スズライド)」、電動マルチユースモビリティの「SUZU-CARGO(スズカーゴ)」だ。

いずれも2023年の7月1日から施行された『特定小型原動機付自転車(特定原付)』のカテゴリーに属するため、全幅は600mmに収められ、全長はスズライドが1300mm、スズカーゴが特定原付のレギュレーションいっぱいの1900mmとなっている。

特定原付とは、電動キックボードに代表される新世代のモビリティで、16歳以上であれば免許不要で公道を走ることができ、車道を最高速20km/hまで、そして最高速を6km/hに限定するモードに切り替えれば歩道を走ることもできるというもの。ただし、電動キックボードは小さい車輪や短いホイールベース、高い重心(人車合計)といった特性から安定性を危惧する声もある。

そんな中、スズキが提案するのがスズライドとスズカーゴだ。今まで高齢者向けのセニアカーを販売してきたスズキだけに、免許不要の低速車両のノウハウはある。しかし、セニアカーは6km/hに限られるだけでなく、さまざまな年代が乗るにはデザインの選択肢がない。

同じくスズキがJMS2023に参考出品した「スズキセニアカー」。こちらは日常の移動手段として利用するハンドル形電動車いすとされる高齢者向け。前方の障害物を検知する超音波センサーや坂道での空走を防止するクラッチ、LEDヘッドライトを備え、車体サイズは全長1195×全幅650×全高1145mm 重量:100kg だ。

そこで、セニアカーの技術を生かしたクロスオーバー電動パーソナルモビリティという案が出た。もともと新しいモビリティを創る構想はあったといい、特定原付ルールの施行は『渡りに船』レベルの偶然だったようだが、これがスズライドとスズカーゴの後押しになったのは間違いないだろう。

4輪構造かつ座って運転するため安定性があり、特定原付ルールに則れば車道を20km/hで走ることもできる。何より、実用性は圧倒的(後述)だ。さらに、特定原付サイズいっぱいまで使い切ることでバッテリーの搭載にも余裕があるはず。

まさしく、今ある技術を使いながら+αを組み合わせ、「この手があったか!!」と思わせる新モビリティなのだ。

荷台と座席が一体になり、剥き出しのフレームがかっこいいスズライド

スズライドは、容量約110Lの荷台ボックスが座席を兼ねる構造で、ボックスの寸法は幅565×奥行450×高さ300mm。足元にも積載可能な構造となっており、使い勝手はスクーターかそれ以上に便利そう。特定原付のルールに従って前後には緑色の車幅灯が付き、LEDと思われるヘッドライトも装備する。ホイール径は不明だが、スズキが販売するセニアカーよりも大径に見える。

SUZU-RIDE(スズライド)は全長1300×全幅600×全高1000mm(ミラー除く)。

スクーターを置くのとさほど変わらないスペースで保管でき、片道数kmの買い物でもたっぷりと積載できる。ちょっとした休憩で座ることもできそうだ。スズキのセニアカーは最大航続距離24kmだが、同レベルを確保できるなら、さまざまな使い方が思いつきそうだ。

なお、ネーミングについては、過去にあったスズキの名車「スズライト」(軽自動車)をオマージュしたものだそう。大衆の新しい乗り物として普及してくれたら、という願いも込められている?

遊びにも、日常にも!

独立座席に大型の荷台を組み合わせるスズカーゴ

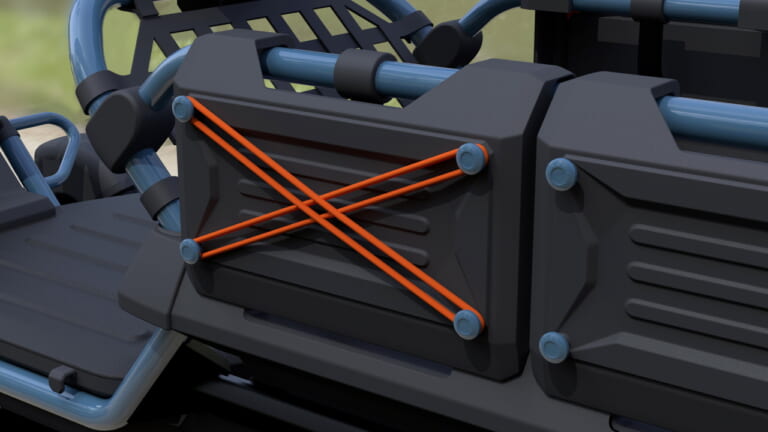

スズライドよりもホイールベースを延長し、全長1900mまで拡張したのがスズカーゴ。座席は独立した構造となり、容量約175Lという大型の荷台はサイドパネル積載やオープンサイドテーブルといった機能を備える。

ホイールベースが長いことからバッテリーを多く搭載できるとしており、レジャーからお仕事などさまざまな場面で活躍してくれそうだ。

SUZU-CARGO(スズカーゴ)は全長1900×全幅600×全高1000mm(ミラー除く)。

さまざまな使い方をイメージできる!

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(ニュース&トピックス | スズキ [SUZUKI])

ブースのコンセプトは「SUZUKI FAN’S GARAGE(スズキ ファンズ ガレージ)」 スズキが大阪・東京・名古屋モーターサイクルショーの出品概要を発表した。モーターサイクルショーのスケジュール[…]

1位:スズキ新型車「GSX-8T / GSX-8TT」登場!! 定評のある「8」プラットフォームを用いた新型車GSX-8TおよびGSX-8TT。8Tは名車T500タイタンを彷彿とさせるロードスタースタ[…]

GSX-S1000GT 2026年モデルは新色投入、より鮮やかに! スズキはスポーツツアラー「GSX-S1000GT」の2026年モデルを発表した。新色としてブリリアントホワイト(ブロンズホイール)と[…]

ひっそりと終了したスズキの名Vツイン スズキのミドルクラスを長きにわたり支えてきた傑作ネイキッド、『SV650』およびカフェレーサースタイルの『SV650X』が、ついにその生産の歴史に終止符を打った。[…]

新型モデルの実際の使い心地をチェックできる 2025年11月5日、スズキより、新型「DR-Z4S」および「DR-Z4SM」を「スズキワールドバイクレンタル」のラインナップに追加したとの発表があった。こ[…]

最新の関連記事(特定原付)

生活に根ざしたモビリティを模索する スズキがジャパンモビリティショー2023(JMS2023)で提案した「SUZU-RIDE(スズライド)」は、特定原付区分ながら、広く普及している電動キックボードとは[…]

「究極のエネルギー」太陽光のみで活動が可能 HelioX「AGAO(アガオ)」は、電源コンセントや充電コードに頼らず、太陽光のみで充電&走行が可能なマイクロモビリティ。 2023年7月1日施行の改正道[…]

複雑化/激甚化する”災害”に対し最新技術で立ち向かう ニュースやSNSでも知られている通り、異常気象などにより複雑化/激甚化しているという日本の災害現場。そこで起きる課題に対し、モリタホー[…]

3月から始まった”ファミマオンライン”という新サービス “ファミマオンライン”とは、すでにあったファミペイWEB予約やギフトサービスを組み合わせつつ、拡張させた新オンラインサービス。 と聞くとなんだか[…]

都市部では今や日常的に見かける「特定小型原動機付自転車」 運転免許不要で公道上を走ることのできる新カテゴリー「特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)」が注目されて久しい。 2023年の法改正で特[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

2025/9/16:衝撃のシルエットティザー公開 中国のSNS『微博』で「新しい命を創造する」というメッセージとともに、丸目ネイキッドのシルエットが公開された。画像の解析からは、丸型ヘッドライトやダブ[…]

伝説の暗殺拳が拓く、愛と宿命の世紀末 1980年代、原作・武論尊、作画・原哲夫により展開され、少年たちの胸を熱く焦がした『北斗の拳』。その魅力について振り返っておこう。 物語の舞台は、199X年の核戦[…]

十分な軽さ、しかし失っていないビッグ1的な貫禄 2025年2月28日に発売され、6月30日に受注終了となったファイナルエディションでCB1300シリーズが終止符を打った。ホンダのビッグ1シリーズ的なも[…]

強度は「太さ」よりも「焼き入れ」で確保する 多くのライダーは「チェーンは太いほど強い」と考えがちだ。確かに物理的な切断に対して太さは正義だが、それは同時に携帯性を犠牲にすることを意味する。カエディアが[…]

最新の投稿記事(全体)

2月14日発売:カワサキ Z1100 / Z1100 SE 自然吸気Zシリーズの最大排気量モデルとなる新型「Z1100」および「Z1100 SE」がいよいよ2月14日に発売される。排気量を1099cc[…]

伝説の暗殺拳が拓く、愛と宿命の世紀末 1980年代、原作・武論尊、作画・原哲夫により展開され、少年たちの胸を熱く焦がした『北斗の拳』。その魅力について振り返っておこう。 物語の舞台は、199X年の核戦[…]

大阪・ATCホールを会場としたオフラインイベントの概要 イベント「モンストJAMLIT」は、2026年2月11日(水・祝)に大阪府大阪市のATCホール(A、Cホール)にて開催される。開催時間は9:00[…]

125周年の幕開けを告げる「伝説」の帰還 インディアン・モーターサイクルは創業125周年を祝う記念行事をスタートさせたが、その象徴として選ばれたのが、この「チーフ ヴィンテージ」だ。 「チーフ」という[…]

月内発売:SHOEI J・O+ & EX-ZERO CROSS LOGO 2 SHOEIが展開する「NEXT LINE(ネクストライン)」は2023年にスタートしたブランド。「遊び」をキーワー[…]

- 1

- 2