ライディングスクール講師、モータージャーナリストとして業界に貢献してきた柏秀樹さん、実は無数の蔵書を持つカタログマニアというもう一つの顔を持っています。昭和~平成と熱き時代のカタログを眺ていると、ついつい時間が過ぎ去っていき……。そんな“あの時代”を共有する連載です。第19回は、大人気モデルGPZ400Rの陰に隠れた名車、GPZ600Rです。

●文/カタログ画像提供:柏秀樹 ●外部リンク:柏秀樹ライディングスクール(KRS)

最高のハイバランス600ccマルチ!

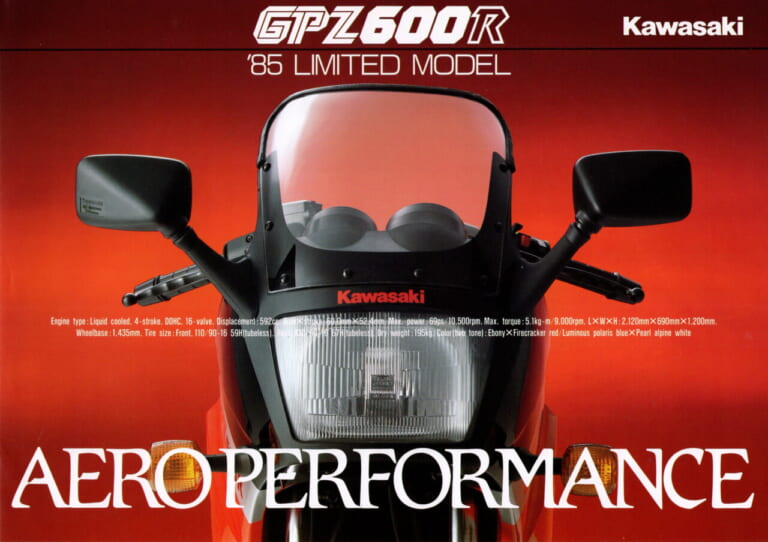

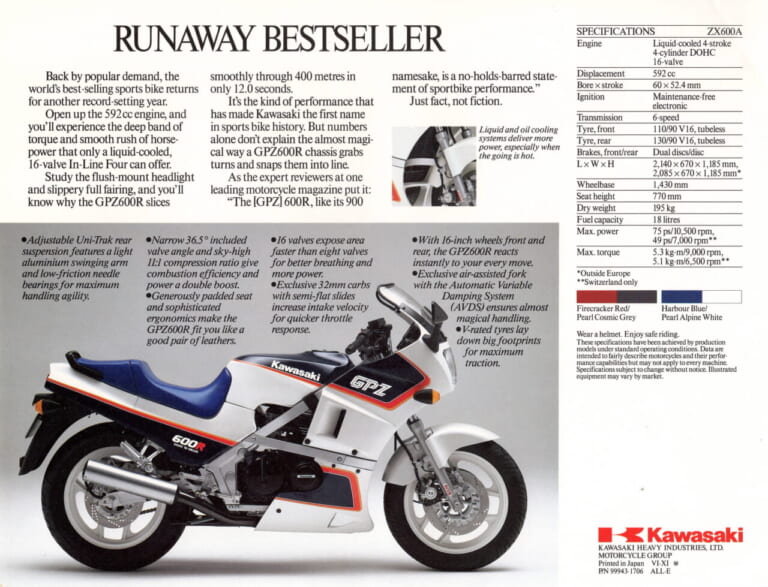

今回ご紹介するカワサキGPZ600Rは、1985年6月1日に66万9000円(限定1000台)で発売されました。

1980年代半ばといえば400ccクラスが人気の中心で、難関の大型二輪免許を取得したライダーは「どうせ乗るならナナハン!」という時代でした。1979年に登場して爆発的なヒットを呼んだZ400FXに対して、約1年後に登場したZ550FXは抜群の走りっぷりなのに中型車の400FXと車格が同じ、という理由のためかヒットモデルにはなりませんでした。

人気のGPZ400Rに対してGPZ600Rもこのパターンと同じ。1980年代半ばに大型バイククラスでトップセールスを誇るGPZ750Rの人気には到底及ばないことをカワサキは承知していたはずです。それでもカワサキはGPZ600Rを日本国内市場にも投入しました。

カワサキはスペインのハラマサーキットで開催したGPZ600Rのプレス試乗会で約1000名に及ぶジャーナリストから絶賛されました。大きな自信を手にしたカワサキは国内発売に踏み切ったと解釈しています。

大事なことはバイクとして優れているか。バイクを作るメーカーが自ら問いかけ、確かな手応えから生まれる自信で世に問い、ベストなバイクをユーザーに届ける! というスタンス。当たり前に思えることですが、これぞカワサキの矜持だと思います。

KAWASAKI GPZ600R[1985 model]主要諸元■全長2120 全幅690 全高1200 軸距1435 最低地上高155 シート高770(各mm) 車重195kg(乾)■水冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ 592cc 69ps/10500rpm 5.1kg-m/9000rpm 変速機6段 燃料タンク容量18L■タイヤサイズF=110/90-16 R=130/90-16 ●当時価格:66万9000円

発売されるや、すぐに中型クラスのベストセラーモデルとして君臨したGPZ400RはGPZ600R、GPZ500Rと同時開発モデル。エンジンと車体系のディメンション・基本構成は同じですが、国内向けGPZ400Rのみアルミフレームを採用。輸出用は冬季に散布する塩化カルシウムによる害を避けるため一般的な鉄フレームを採用しています。

GPZ900RではなくGPZ1000RXと同じ手法のフレーム

この開発で興味深かったのは「存在感を失わないマシン」をコンセプトにしたことです。その技術的な筆頭はGPZ900Rの3ピース構造とはまったく異なる「クロスフレーム」(400はアルミ製なのでアルクロスと別名称)を採用したことが大きなポイントになっています。GPZ600Rで正式には「ダブル・トライアンギュレーテッド・ペリメター・フレーム」と呼んでいます。

その目的はステアリングヘッド位置を空冷4気筒モデルのGPZ400Fより50mm低い位置にセットして低重心化とフロントローのスタイルによる究極の空気抵抗値cda0.29を得ることでした。

クロスフレームは低位置にエンジンをマウントしながらメインフレームはエンジンサイドを包み込む形状として、低重心と高剛性を両立させる手法でもあるのです。

前後16インチホイールによる低重心化を進めながらワイドなタイヤによって生まれる捻れを最小限に抑えるメリットがあり、ほぼ同じ時期に登場のカワサキフラッグシップモデルGPZ1000RXもこの手法を採用しました。ゆえに外観は非常に力強い、まさにマッチョとも呼べる車体表現となりましたが実寸は意外なほどスリムかつコンパクトになっています。ちなみにリーンアングルは左右とも51度を確保しています。

シャープなフォルムのGPZ900R・GPZ750R系とは異なるフレームアプローチを採用しながら、いずれも世界トップクラスの空気抵抗値を叩き出しているのです。

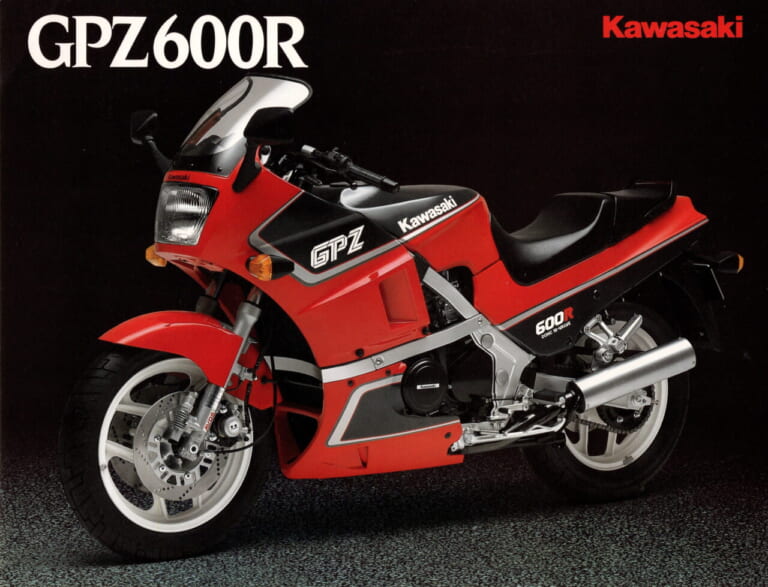

クロスフレームによるデザインの新規性を打ち出した背景には、当時の自動車業界のトレンドであったワイド&ローなフォルムを多分に意識したこともまた事実でした。

隣の同クラス車よりも大きく力強く見える、という視覚効果も多分に働いたこのデザインは、実際にカウル内に体がすっぽりおさまって超高速域での安定走行にも大きく寄与していました。

圧縮比11.0を生んだ鋳鉄スリーブ

レーサーレプリカモデルではなく、独自のスタイルでレプリカに負けない走りを見せつけていたのは、空力に優れるボディデザインだけでなくエンジンの設定にもその理由がありました。

約20基にも及んだと言われるエンジンの耐久限界テストにより中高回転の伸びが鋭く、ギンギンに高回転を維持して走ってもへたらない頑強な作りとしていました。

頑強なエンジンの本源はカワサキ独自のウエットライナー採用でした。これはアルミシリンダーに鋳鉄製スリーブを圧入したもので、シリンダーをダイレクトに冷却できる高効率な設定。高精度ゆえにピストンクリアランスを最小として11.0の高圧縮比を実現して優れた熱効率を確保しています。

クランク、カムシャフトともにフリクションロスの少ないベアリングによる5点支持ですが、GPZ900R系と異なりセンターカムドライブを採用しています。

オルタネーターは薄型をクランク左端に装備。カワサキ車は大きめのエンジン騒音のイメージがあるのですが、7葉重ねの軽量サイレントカムチェーンによってフリクションと騒音の低減を実現しています。

前輪16インチホイール車でもっともバランスに優れた1台

前輪16インチの機種には過去すべて試乗してきましたが、16インチ特有の、いきなり前輪がすくわれるような転倒という不安を一切感じさせなかった代表的な機種がGPZ400RでありGPZ600Rでした。

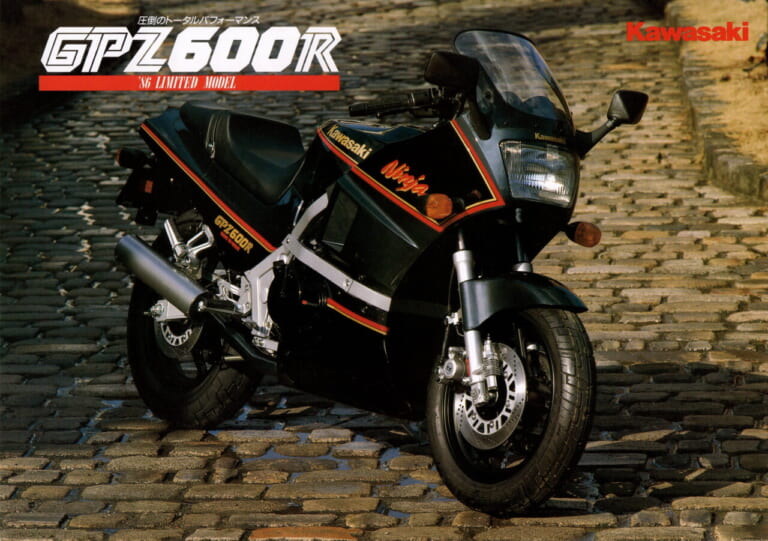

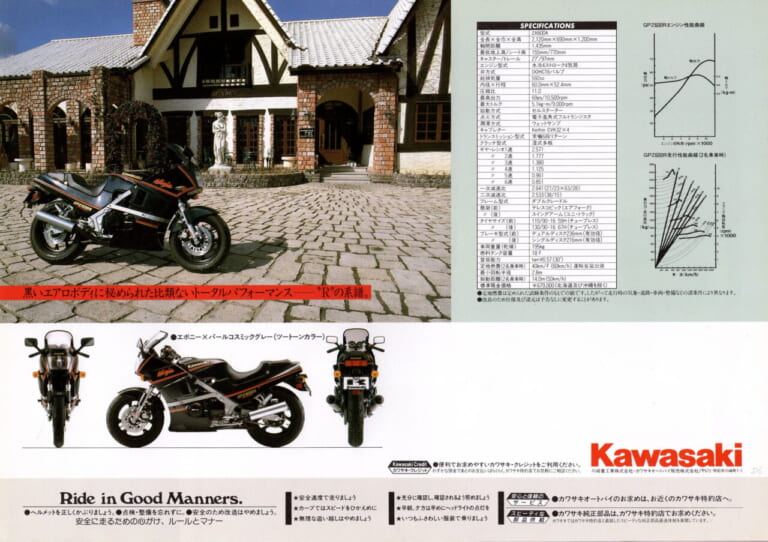

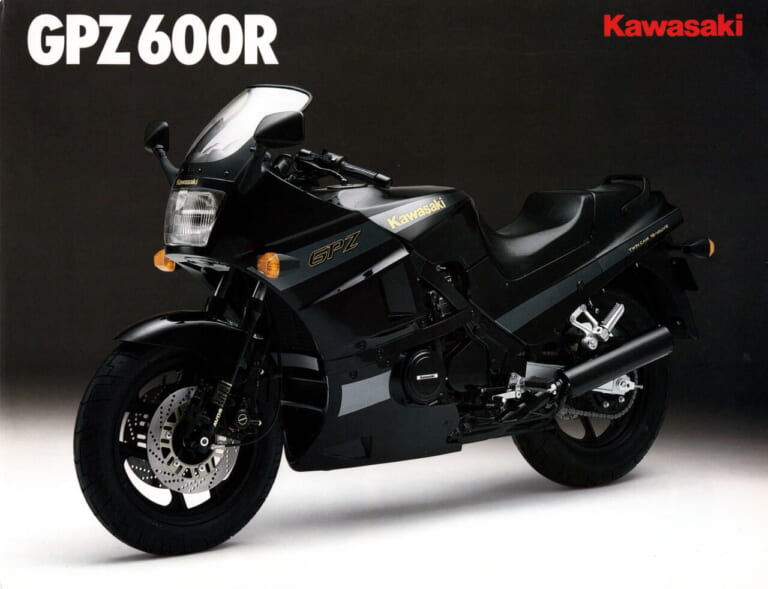

KAWASAKI GPZ600R[1986 model]

私見となりますが前輪だけでなく後輪も16インチであること。通常のフレーム剛性ではなく捻れ剛性も優れていること。しなやかな路面追従性に優れる前後サスがセットされていること。

これらの要件が見事に組み合わさったマシンこそ16インチホイール型スポーツバイクのあるべき姿だったのではないかと思います。

ともあれマッシブな車体なのにロール方向へのクイックなレスポンスとしながら、深いバンク走行になるほど粘りを感じさせる匠の操縦性が魅力だったのです。

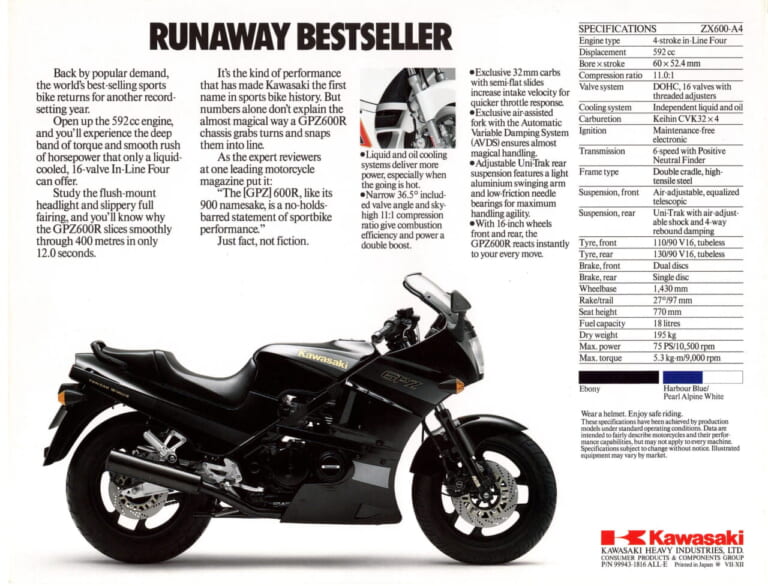

KAWASAKI GPZ600R[1986 model]

AVDS(オートマチック・バリアブル・ダンピング・システム)とADS(アンチ・ダイブ・システム)を持つフロントサスペンションにセットした軽量キャリパーにはシンタードメタルパッドを組み合わせたことで雨の日でも安心確実な制動をアピール。ステンレスメッシュタイプと同等の超強力合成繊維製ハイパフォーマンスブレーキホースを採用したことでコントローラブルなブレーキタッチをアピールしています。

レーサーレプリカスタイル全盛に向けて突っ走っていたこの時代に、レプリカ以上の走りを実現し、しかも攻めるほどに安心感に裏打ちされたワクワクする乗り味がそこにはありました。

エンジンはあえてバランサーを装備せず、前側2点式ラバーマウントにしたことでダイレクトなスロットルレスポンスが実感できたことも特筆すべきことでした。

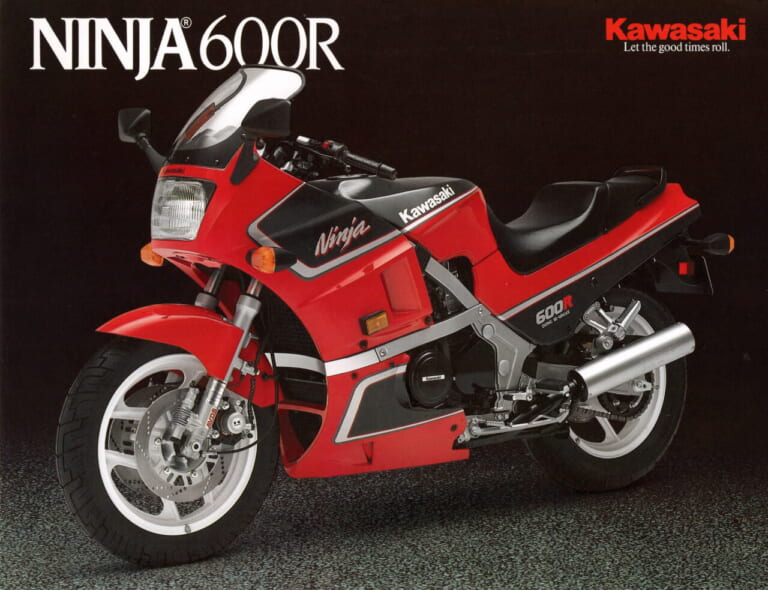

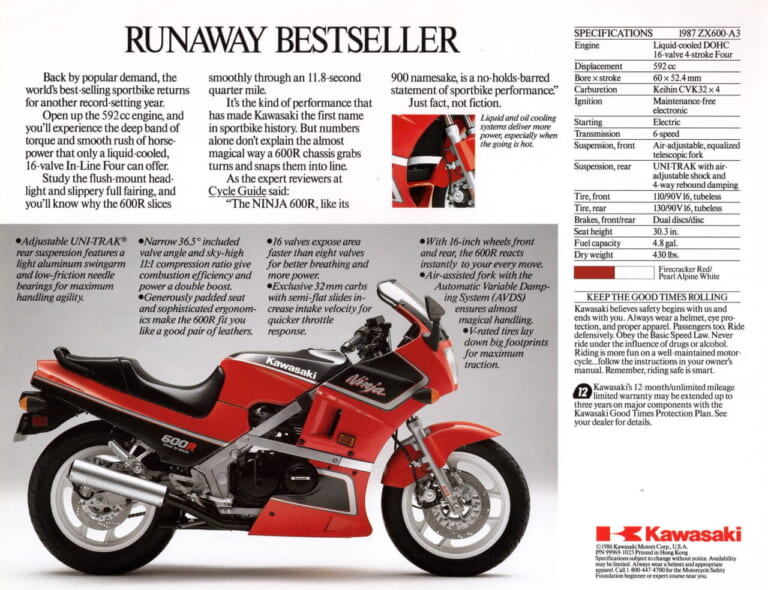

ちなみに北米仕様はNINJA600Rの名称としてサイドに黄と赤のリフレクターをセット。出力表示なし。欧州仕様は75馬力(スイス仕様49馬力)、日本仕様は69馬力のカタログ表示になっています。

KAWASAKI GPZ600R[1986 model]

ともあれ高出力を生み出す大排気量、誰をも圧倒する威風堂々の車格は確かに大事です。しかし、扱いこなせるギリギリの排気量の領域は今も昔も大きく変わらないのかもしれません。

それが4気筒では600ccのマシンだと思うのです。

カワサキはZ1そしてGPZ900Rというハイポテンシャルと独自の美を両立させた名車中の名車を世に送り出してきましたが、1985年と1986年のわずか2度だけの限定販売車だったGPZ600Rは、カワサキの隠れた名車の筆頭にあげるべき存在ではないかと思います。

GPZ600R(欧州仕様)とNINJA 600R(北米仕様)

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(柏秀樹の昭和~平成カタログ蔵出しコラム)

意欲的なメカニズムが地味なイメージに? 1972年に登場して一世を風靡したカワサキ初の4気筒バイク900ccのZ1。その弟分として1973年に750ccのZ2(正式名750RS)が日本市場に登場しまし[…]

国内4メーカーが公道トライアル車をラインナップ 今回は超スリム&シンプルメカの塊。日本のトライアル黎明期のヒーローとなった2台のバイクTLとTYのお話です。 トライアルは岩、砂、ぬかるみ、急斜面など自[…]

超高回転型4ストローク・マルチのパイオニアはケニー・ロバーツもお気に入り 今回ご紹介するバイクは1985年春に登場した超高回転型エンジンを持つヤマハFZ250 PHAZER(フェーザー)です。 フェー[…]

商品ではなく「こんなこと、できたらいいな」を描く 今回は見た瞬間にハートを鷲掴みにされてしまったモトクロス系のお気に入りバイクカタログをご覧になっていただきたい。 まずはアメリカホンダ製作によるモトク[…]

「世界初の量産250ccDOHC水冷4気筒エンジン」が生み出す最上の乗り味 1983年3月。デビューしたてのGS250FWに乗った印象といえば「速い!というよりすべてがスムーズ。鋭い加速感はないけど必[…]

最新の関連記事(カワサキ [KAWASAKI] | 名車/旧車/絶版車)

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

ザッパーが実は優れたハンドリングの評判で売れ線モデルに! 1972年のZ1で見事に初の4ストロークDOHC4気筒で大成功を収めたカワサキ。 破竹の勢いで世界を席巻していく流れの中で、カワサキは君臨する[…]

リッタークラスでサーキットを目指す過激なコンセプト! カワサキは2000年まで、フラッグシップとして世界最速に君臨するのが、半ばブランドのこだわりに近い歴史を歩んでいた。 しかしそれはサーキットで勝負[…]

待望の4気筒DOHC、クラス最強の心臓部 Z400FXが登場する以前、400ccクラスは2気筒モデルが主流となっていた。メーカー側も「400なら2気筒で十分速い」という姿勢を見せていた時代である。しか[…]

人気記事ランキング(全体)

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

最新の投稿記事(全体)

イタリアの職人集団が生み出すライダーのためのフットギア Stylmartin(スティルマーティン)の名を良く知るのはベテランライダーであろう。というのも1980年代の世界グランプリを沸かせたライダーた[…]

ポルシェ草創期に使われたボディカラーで再構築 1990年モデルのカレラ2(964)をベースにレストモッドされた「ノヴァート・コミッション」もまた、911の持つカッコよさをシンガーの世界観でもって再構築[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

軽視されがちな重要パーツ「ガソリンホース」はキジマ製品が安心 バイクにとって極めて重要にもかかわらず、軽視されることが多いのがガソリンホースやフィルターだ。経年劣化でカチカチのホースに触れても「今度で[…]

プロの手でまとめられたバイク関連情報を連日お手元に!! 『ForR』のコンセプトは、読んで字のごとく「ライダーのため」のメディアであること。扱っているのは、バイク関連の最新ニュース、ニューモデルやバイ[…]

- 1

- 2