主要高速道路のサービスエリア(SA)/パーキングエリア(PA)には、おおよそ50km間隔でガソリンスタンドが備わっており、高速道路を降りずとも給油をすることができます。ですが、値段を見てビックリ。レギュラーガソリン価格が170円以上に達する現在、高速道路では200円を超えるガソリンスタンドも珍しくないとのこと。いったいなぜ、高速道路内のガソリンの値段はこんなにも高いのでしょうか?

●文:ヤングマシン編集部(ピーコックブルー)

高速道路のガソリンスタンドが高いのには理由がある

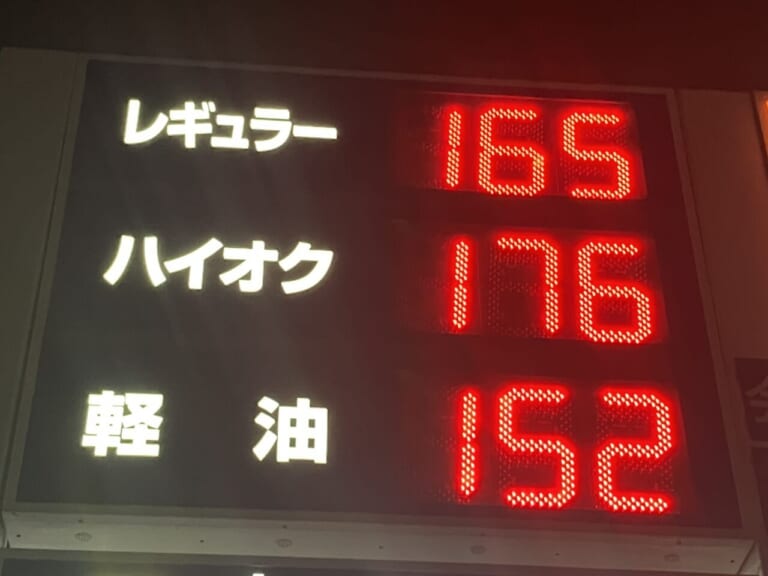

2024年7月1日現在、東京のガソリンスタンドのレギュラーガソリン価格は1リッターあたり170円前後です。それに対して、高速道路にあるガソリンスタンドの価格は、同じ東京でも195円前後と約25円もの開きがあります。

一般道と高速道路のガソリンスタンドで、これほどまでの価格差が生じるのは以下のような事情があるためです。

高速道路でも非24時間営業のガソリンスタンド/セルフ式ガソリンスタンドが増えてはいますが、現在でも主流は24時間営業の有人ガソリンスタンド。

高速道路のガソリンスタンドは利便性確保のために、たとえ利用客が少なくとも年中無休24時間営業をしなくてはならないため、より多くの人件費がかかります。

かといってセルフ方式の装置を導入しようにも、設備の入れ替え費用は燃料価格に転嫁しなくてはなりません。

さらに燃料の輸送代には高速料金が上乗せされるうえ、SA/PAに支払うテナント料も発生するなど、高速道路の燃料価格にはこれらの経費が上乗せされているというわけです。

また、一般道のガソリンスタンドは、燃料販売以外にも洗車/タイヤ交換/オイル交換/車検など、より利益率の高いサービスを実施することで収益を確保できます。

しかし高速道路のガソリンスタンドでは、こうしたサービスを実施しても利用者は少ないため、ほぼ燃料販売のみで利益を上げなければならず、必然的に燃料価格を引き上げる必要に迫られます。

さらに一般道のガソリンスタンドであれば、客足を増やすには燃料価格を下げるのがもっとも効果的です。どこで給油するかは利用者が選べるため価格競争が起こり、単価が安い店舗があれば周辺地域のガソリン単価全体が下がる傾向にあります。

一方、給油するガソリンスタンドを選べない高速道路では、価格を上げても下げても周囲の周辺の店舗にはほとんど影響しないため、価格競争が起きず、燃料価格は高止まりしがちになります。

ガソリン価格がもっとも安い県と高い県はどこ?

地域によって燃料価格に差があるように、高速道路でもSA/PAによって価格差があります。

一般道のガソリンスタンドの場合、価格が安い県は和歌山県/青森県が筆頭です。関東/東海の海に面した地域は比較的安価であり、もっとも燃料価格が高いとされる県は長野県です。

しかし、高速道路のガソリンスタンドでは様相が異なります。

全国の高速道路のなかでもっとも安いのは北海道で、7月1日現在の価格は180円前後となっており、北海道内の一般道のガソリンスタンドの平均価格との差は5〜10円程度です。

反対に高いのは関西/中国/四国の各県。東日本と比べると、西日本の高速道路の平均価格は10円ほど高い傾向にあり、7月1日時点でもっとも高かったのは大阪・吹田SAの206円です。

西日本にある一般道と高速道路のガソリンスタンドの平均価格を比べると、その差は約30円にのぼる箇所もあります。

燃料の販売価格には、経営形態や契約している元売り会社の取引価格、輸送に関わる交通事情などが影響する点は一般道のガソリンスタンドと同様ですが、高速道路では一般道と明らかに異なる傾向があるようです。

なお2008年以前は、高速道路会社がSAの上限価格を決めることで不当に高くならないよう調整されていたため、このように価格が高止まりすることはありませんでした。

しかし2008年5月に上記のルールが廃止されたことで、原油価格が高騰している現在は価格上昇に歯止めが効かなくなっています。

現在の状態で、再びこうした価格調整の仕組みが導入されるとは考えにくいでしょう。仮に高速道路料金を引き下げるなどして利用者が増えたとしても、燃料価格を押し下げるほど高速道路のガソリンスタンド利用者が増えるとは限りません。

原油高が続く間は、高速道路会社や国の援助がない限り高値の状態が続くと思われます。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(交通/社会問題)

クランク:低速操作の「総合芸術」を身につける まず、あの忌々しい「クランク」から。 直角コーナーが連続するあのコース、公道で遭遇したら普通は足を着いてヨボヨボ進むか、そもそも入りませんよね。でも、あの[…]

【背景】三ない運動が交通事故の要因になっていた!? 公共交通が不便な地域が多いこともあって1世帯あたり約1.5台以上のマイカーを保有し、またスバルの工場も点在することから自他ともに認める“車王国”とい[…]

車両の種別と免許の関係が複雑な「あの乗り物」 1.信号無視車両を停止させる 白バイ新隊員としてひとり立ちし、しばらく経った頃の話です。その日も私は、交通量の多い国道で交通取り締まりをしていました。交差[…]

今も勘違いが多いかも!? 「新基準原付」を詳しく解説 「新基準原付」が設けられることになった背景は 2025年4月1日から施行される新たな区分「新基準原付」が導入されるもっとも大きな理由は、新しい排ガ[…]

ハンドチェンジ/フットクラッチは昔の変速方式。ジョッキーシフトはその現代版カスタム 今回は、バイク乗りなら一度は見たことのあるかもしれない「ジョッキーシフト」について書きたいと思います。 戦前や戦後間[…]

最新の関連記事(バイク雑学)

ミラーの奥に潜む影…覆面パトカーはどんな車種が多いのか まず押さえておきたいのはベース車両の傾向。国内で多く採用されているのは、トヨタ・クラウンや日産・スカイラインといった中〜大型セダンだ。いずれも街[…]

車両の種別と免許の関係が複雑な「あの乗り物」 1.信号無視車両を停止させる 白バイ新隊員としてひとり立ちし、しばらく経った頃の話です。その日も私は、交通量の多い国道で交通取り締まりをしていました。交差[…]

BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]

元々はレーシングマシンの装備 多くのバイクの右ハンドルに装備されている“赤いスイッチ”。正式にはエンジンストップスイッチだが、「キルスイッチ」と言った方がピンとくるだろう。 近年はエンジンを始動するセ[…]

なぜ「ネズミ捕り」と呼ぶのか? 警察によるスピード違反による交通取り締まりのことを「ネズミ捕り」と呼ぶのは、警察官が違反者を待ち構えて取り締まるスタイルが「まるでネズミ駆除の罠のようだ」と揶揄されてい[…]

人気記事ランキング(全体)

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

WMTCモード燃費50km/Lで、航続可能距離は600km! スズキは、2017年に初代モデル登場、2020年に現行デザインへとモデルチェンジを受けた「ジクサー150」の2026年モデルを発表した。2[…]

世代をまたくトップライダーたちのレプリカモデルが一気に3種も登場 『DIGGIA2』は、2024年12月にも発売された、MotoGPライダーのファビオ・ディ・ジャンアントニオ選手のレプリカモデル第2弾[…]

製品名がグラフィック化されたユニークなモデルのニューカラー 『GT-Air3 MIKE』は、その製品名を巧みに図案化したグラフィックを特徴とするモデルで、2025年10月に発売された。このたび発表され[…]

最新の投稿記事(全体)

スプリングピン(ロールピン)って何者? まずはコイツの正体からいってみましょう。スプリングピン(ロールピン、とも呼ぶらしい)ってのは、こういう「切れ目の入った筒状のピン」のこと。 スプリングっていうぐ[…]

キービジュアルは『モンスターストライク』の人気キャラクター! 若年層へのアプローチとして、人気RPGアプリ『モンスターストライク』とのコラボレーションが決定した。キービジュアルにはモンストの人気キャラ[…]

ミラーの奥に潜む影…覆面パトカーはどんな車種が多いのか まず押さえておきたいのはベース車両の傾向。国内で多く採用されているのは、トヨタ・クラウンや日産・スカイラインといった中〜大型セダンだ。いずれも街[…]

日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]

グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]