高速道路でETCを利用したあと、インターネットで利用明細を見ると、料金の備考欄に「確認中」とか「確定」とか書いてあったりします。これを意識していた方は、どのくらいいるでしょうか? じつは最終的に表記が確定に変わった際に、料金が変わってしまう可能性があります。なのに、これが処理されるまでに最長3週間かかる。なぜなのでしょうか。

●文:Nom(埜邑博道)

ETC2.0で“途中下車”して料金を確かめると……

バイクやクルマで高速道路を利用する際に、ETCカードを使用している方はインターネットの「ETC利用照会サービス」を利用されることがあると思います。

たとえば、会社の業務で高速道路を使用したときなどは、このサイトから利用明細書をダウンロードして印刷し、それを会社の精算書に添付することがあると思います(今はデジタルデータを添付することになっているかもしれませんが)。

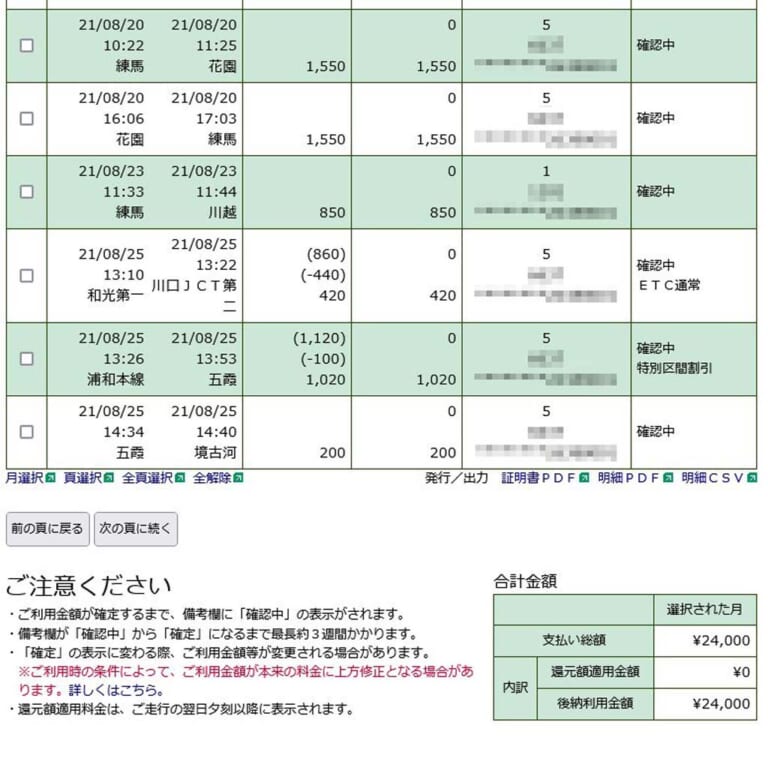

ここでひとつ気になったのが、この利用明細の画面の備考欄にある「確定」とか「確認中」という言葉。そして、この明細画面の下にある「ご注意ください」という見出しの下にある、・備考欄が「確認中」から「確定」になるまで最長3週間かかります ・「確定」の表示に変わる際、ご利用金額等が変更される場合があります *ご利用時の条件によって、ご利用金額が本来の料金に上方修正となる場合があります、という注意書きです。

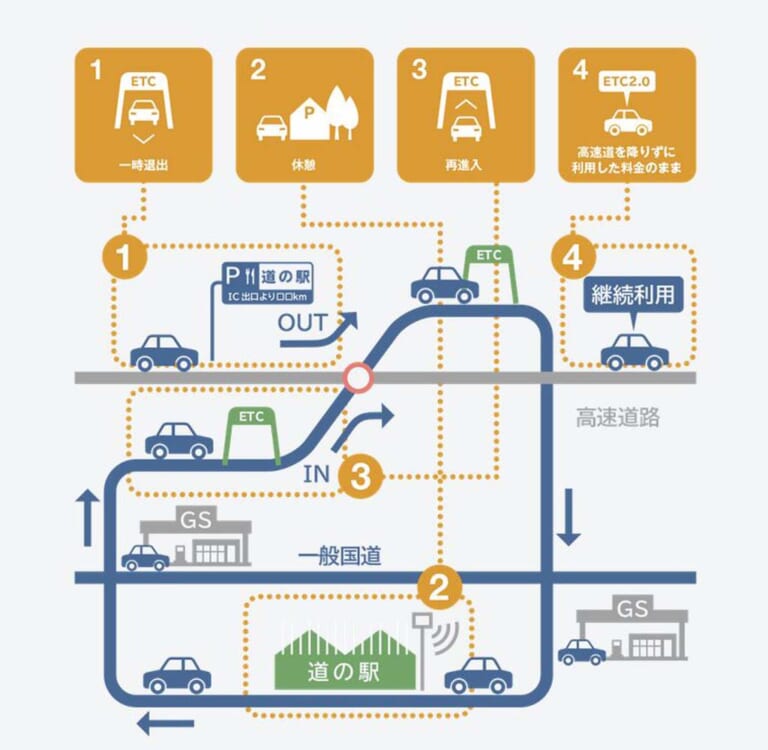

また、ETC2.0機器を使用した場合、特定のスマートICをいったん降りて、IC近隣にある指定の道の駅を利用。3時間以内に同じスマートICから高速道路に乗って、降りた際と同じ方向に走行した場合は、目的地まで高速道路を降りずに利用した場合と同じ料金で高速道路を継続利用できる「賢い料金」社会実験というものが行われているのですが(対象となるスマートICは現在23カ所あります)、これを利用した際も料金が確定するのは最長3週間後。それまでは、出発地から降りたスマートICまでの料金と、乗り直したスマートICから目的地までの料金が表示されます(つまり、二重取り状態)。

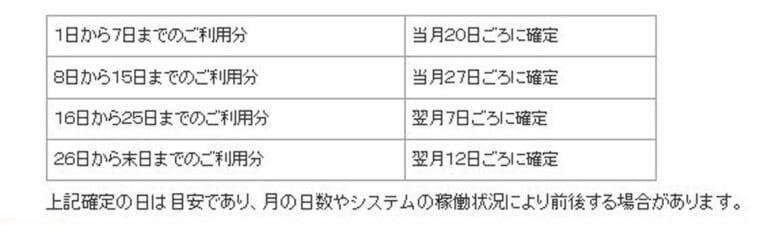

高速料金が確定するまでは、ご覧のように確認中の文字が備考に表示されたまま。ETC2.0での賢い料金社会実験に関しても同じで、いったん五霞で降りてまた乗り直した表示となっている。さらに、同じ高速道路会社の高速道路だけを利用した場合、料金はすぐに確定できるそうだが、他の高速道路会社との照合の関係で、期間ごとの締め日が月に4回あってその日が来るまでは備考欄は確定とならないのだそうだ。

料金確定までの日数はこのように示される。

今回テストした、和光ICから外環道→東北道→首都圏中央連絡自動車道を走行して、五霞スマートICで降りて、道の駅五霞に立ち寄ってから再び五霞ICから高速に乗って五霞の次の境古河で降りるというルートの場合、現時点では外環道分420円、東北道~圏央道分1020円に加えて、五霞→境古河分の200円(合計1640円)が表示されています(3つの料金とも「確認中」となっています)。

つまり、この確認中という表記が確定になるまでは、料金が変わってしまう可能性があり(スマートICを乗り降りした場合は必ず変わって、今回の場合は和光→境古河を途中下車しない料金=料金・1630円になるはずです)、会社員の方が高速料金を精算しようとしても、精算期限内に確定にならないケースも多々あると思います。

実は、3年前にETC2.0機器を装着したバイクで、対象のスマートICで乗り降りした際に、この確認中という言葉と利用明細が「社会実験」の内容に合っていないことに気づいて、高速道路会社になぜ確定するまでこんなに長時間かかるかを聞いたことがありました。そのときは、そういうシステムだから仕方がないの一点張りで、何度聞いても埒が明かずにそのまま聞くのをやめて放置していました。

とはいえ、3年経っても同じ表示のままだと知って、高速料金が確認中から確定になるまでなぜこんなに時間がかかるのかの理由を明確にしたい、そしてこの状態を改善しようとする意志があるかどうかを確認したいと思いました。

今回走行した外環道、東北道、圏央道を管轄するNEXCO東日本のお客様センターに電話をすると、あとで料金が変わる走行がいくつかあって、それを確認処理するのにどうしても時間がかかってしまうの一点張りで、それ以上詳しく知りたいならETC利用照会サービス事務局に電話をして欲しいとのこと。

ETC利用照会サービス事務局では、各道路会社から送られてくる走行データを集約してインターネットの「ETC利用照会サービス」のページに表示するのが自分たちの役割で、各NEXCO道路会社から走行の4時間後に確認中という但し書きが付いたデータが送られてきて、後日、確定のデータが送られてくる。確認中から確定に変わるまでに時間がかかる理由は自分たちには分からない。お客様からこの件でクレームを受けることもあって、それを各道路会社に伝えてはいるけれど、こちらでもなぜ時間がかかるのかはっきりした理由は分からないので、高速料金決定のシステムの詳細は道路会社に聞いて欲しいとのことだったので、再びNEXCO東日本に電話。いくつかのやりとりのあと、広報課に電話してくださいとのことになり、NEXCO東日本の広報課に電話をして、疑問点と改善の意志があるのかどうかについての回答をもらうことにしました。

改修の検討はしているが時期は未定

NEXCO東日本の広報課・岡本さんは、「東だけでなく、中日本(NEXCO中日本)、西日本(NEXCO西日本)の各高速道路会社の統一見解としてお答えします」と前置きして、以下のように話をしてくれました。

現在の高速料金は「シームレス料金」となっていて、複数の道路会社(たとえば、首都高速道路株式会社とNEXCO東日本)にまたがって走行した場合など、それぞれの道路会社がお互いの走行データを料金システム上で照合し合って(バッチ処理というらしい)、一番安い料金を当てはめることになっているそうです。

この走行データを各道路会社が照合し合って料金を決定するという制度上、またその照合するシステム上、料金が確定するまで最長3週間かかるというスケジュールになっているとのことです。

また、料金が確定するまでに長い時間がかかっていることについては、実際、お客様からの問い合わせももらっており、お客様の不利益になっていることは認識していて確定の早期化を各社が検討しているが、日々運用しているシステムの改修になるので通常の運用に支障がない範囲で改修する必要があり、いつ、どのように改修すればいいか検討をしている段階で、具体的な改修時期は公表できない、とのことでした。

ETC2.0を利用して高速道路を走行した際に感じた疑問を調べていくうちに強く感じたのは、2005年10月に道路4公団(日本道路公団、本州四国連絡橋公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団)が民営化されて高禄道路各社が設立されてから16年経ちますが、体質は依然、親方日の丸的だということ。

高速道路は言ってみれば競争相手のない独占的ビジネスですから、この料金の問題にしても、例えば携帯電話のようにサービスが気に入らないからほかの会社を使う、なんてことができません。ユーザーは否が応でも、各高速道路会社の道路を必要に迫られて使わざるを得ず、使い勝手の悪い料金明細システムも甘んじて受け入れざるを得ないのです。

左の図が「賢い料金」社会実験の概要で、スマートICでいったん高速を降りて、現在、全国に23カ所あるスマートICに隣接した道の駅を利用。その後3時間以内に再び、高速道路に乗り直した場合は初乗り料金が免除されるのですが、それがwebサイトの利用照会サービスに反映されるまで最長3週間……。「賢い」なんて言葉を使っているのが恥ずかしくなるようなできの悪いシステムなのに、きっと当事者たちは「後日、安くなるのだからいいだろう」くらいにしか思っていないのでしょうね。ユーザーの使い勝手は考えず、自分たちの都合を押し付ける「親方日の丸」体質がここに極まれり、といった印象です。

さらに、このデジタル化が進んで情報処理能力もアップして、AIによる予測分析も進化しているいま、たかだか高速道路の料金決定プロセスにそんなに時間をかけてどうするのでしょうか。一般企業なら、利用者が激減して窮地に陥るような事態になるリスクを感じて、即刻、ソフトの改修を行うはずだと思います。

それが、何年経っても改善、改修されず、道路会社の当事者たちがそれはシステム上の問題だから仕方ないと思って手をこまねいている(そう感じざるを得ません)のは、体質以外の何物でもないと思うわけです。

たかだか高速料金が数十円(数百円の場合もあり)変化してしまうという、細かい話なのかもしれませんが、ボクだけじゃなく、それを不便に思ってETC利用照会サービス事務局や各高速道路会社にクレームを言ってくる人がいるというのですから、そういう声に本当に真剣に向き合っているのかはなはだ疑問です。

先日の、首都高速の1000円上乗せや、それに気を良くしたのであろうロードプライシングの発想も根は同じで、自分たちが行いたいことは積極的に行動に移すのに、ユーザーの利便性のアップなどのサービス向上は放ったらかし。

そんな体質の会社が運営しているのですから、高速道路の無料化なんていつまで経っても絶対にできっこありませんね。

無料化で思いつきましたが、こんなに複雑なシステムで各高速道路会社が料金データをやり取りして(システム構築代・運用代・保守点検代が必要でしょう)、それにかかわるスタッフがおそらく大勢いて、人件費も必要。道路会社すべてを合わせると、料金の確定システムを運用するのにそれこそ莫大なコストがかかっているはずです。料金徴収のためのETCシステムなんて、それこそ巨額な予算が投入されていることでしょう。

なので、いっそのこと高速料金をすべて無料化して、この料金確定の面倒なプロセスとそこにかけているコストをすっかりなくしてしまってはいかがでしょうか。そもそも、高速道路の品質をキープするためのメンテナンス代などはバイク、クルマを使用する人が負担する「道路特定財源」があてられることになっているのですから。

こんなに複雑な料金徴取システムなんて思い切って廃止して、すべての高速道路を無料にしたほうがユーザーへのメリットがとても大きいのは誰の目にも明らかです。

※料金確定のてん末は次回『ETC2.0ってバイク乗りにメリットある?(仮題)』にて改めて紹介します(9月25日ごろ公開予定)。

※本内容は記事公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

あなたにおすすめの関連記事

なかなか上がらないボディプロテクターの着用率、上げるために何をすべきか、あらためて考えました ホンダのバイクの販売会社である、ホンダモーターサイクルジャパン(以下HMJ)の洋用品担当のKさんから、「ボ[…]

一般道を渋滞させておいて、首都高速の通行量減を実績にするって? ご存知のように、2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会期間中(7月19日~8月9日と8月24日~9月5日)は、昼間(6時~22[…]

1年後の割引プランを今発表するのか……。と不思議に思った方も少なくないだろうが、それはともかくとしてNEXCO東日本、中日本、西日本の3社が管理する高速道路において2022年4月~11月の土日祝日、E[…]

人気モデルの新車が買えず、中古車相場は高騰中 2021年4月22日にホンダのニューモデル「GB350」が発売され、早くも年間予定台数の4500台を大きく超える受注が入っているという。あまりの人気ぶりに[…]

【読み飛ばしOK】自動車損害賠償責任保険審議会の結果、4月1日より新たな基準料率へ【料金表は下の方に】 金融庁が行った自動車損害賠償責任保険審議会の結果、「保険収支の状況を見た場合、交通事故の減少等に[…]

最新の記事

- 1

- 2