“最高速キング”が花形だった’90年代の末期に現れ、数々の伝説を打ち立てたスズキ初代ハヤブサ。その功績を当時ヤングマシン編集部員だった筆者が改めてプレイバックする。

●文:沼尾宏明

裏話本音が炸裂。新型は”買い”では? スズキは、ユーチューブのグローバルチャンネルで隼に関する公式ムービーを8本も公開。PVや技術解説に交じって、珍しいことにエンジニアたちのインタビューを主軸に構成し[…]

規制議論を巻き起こすほど突出した速さと人気を誇った

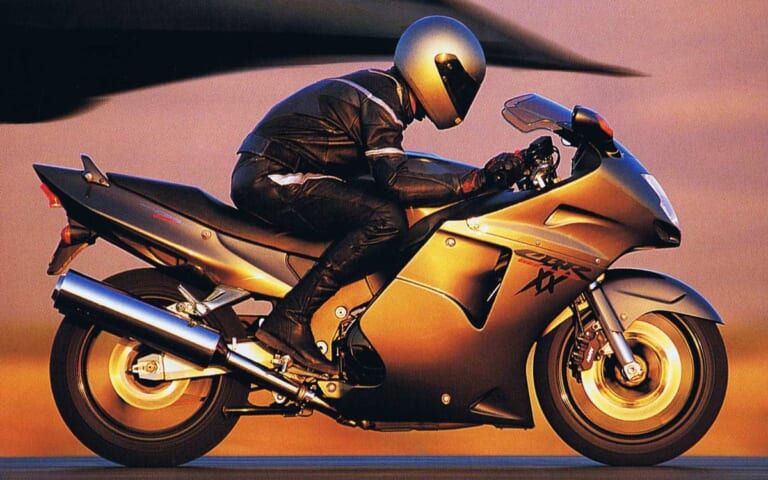

’98年秋のショーで発表された初代ハヤブサは、よく”衝撃的”と表現されるが、写真が公開された段階では、いい意味で使われていなかった…気がする。当時は”最高速キング”や”最強最速マシン”が大ブーム。’96年にデビューしたホンダCBR1100XXが、長らく王者として君臨していたカワサキZZ‐R1100を馬力と最高速で上回り、当時『ヤングマシン』本誌を含め大いに盛り上がっていた。

新たに発表されたハヤブサは、CBR1100XXの164psを上回る175㎰を公称し、大きな騒ぎにはなった。が、従来の常識からかけ離れた有機的なフォルムに対し、イロモノ的な見方をする向きも多かったように思う(当時のYM編集長は”ベコ(牛)”と呼んでいた)。

【’98 GSX1300R HAYABUSA:度肝を抜いた普通じゃないカタチ】最高速を向上するために、単に空気を避けるのではなく、ラムエアや空気の抜け、スムーズな受け流し方も重視。その上で生物的なフォルムを導入した。あまりの斬新さに登場時は賛否両論だったが、その性能が知れわたり、ファンになる者が増えていった。

本当に衝撃が走ったのは、試乗や実測テストを行った’99年2月だ。最高速は、CBR1100XXやZZ‐R1100といったライバルが280km/h前後で苦闘しているのを尻目に、軽々と300km/hオーバーを連発。特にメーター読みで280km/hを過ぎてからの加速は他をまったく寄せ付けない。そこからメーター340km/h(実測302km/h)をマーク。CBR1100XXも4〜5kmの直線があれば実測300km/hに及ぶが、ハヤブサはわずか2kmの直線区間でやってのけたのだ…。これは海外で欧州バイク専門誌各誌が実施した合同テストの模様だが、後にYM本誌実測で311.5km/hを記録した。ピッタリと伏せた時の空力特性も特筆モノで、ライダーは空気カプセルに包まれた状態に。その際の静寂さは”まさにレーサー”と評判だった。

ハヤブサの登場により、CBR1100XXはわずか2年半で最高速キングの座から追いやられることになった。しかも最高速のみならずダッシュ力も驚異的。0⇨200km/h加速タイムではXXに0.8秒差をつけての圧勝だった。

さらにハヤブサのスゴさは、スーパースポーツに迫る運動性能も両立していた点だ。初代を試乗した当時のテスター・丸山浩氏は、「ハヤブサの真骨頂はハンドリングにあり」と絶賛。今までのライバルはツアラー然とした性格で、峠道では重量車にありがちなユッサユッサと揺り返しがあったが、ハヤブサはスパスパッと軽快に切り返しが可能。CBR1100XXの場合、倒し込みからステアリングがインに向くまでのタイムラグがあるのに対し、ハヤブサはラグが皆無で、意のままに旋回力を引き出すことができた。200km/h以上での寝かし込みはやや重いものの、「サーキットでも不満なく走れたことに純粋な驚きを感じる」と当時の丸山氏は語った。

なぜ、これほど初代ハヤブサは他を圧倒できたのか。”正攻法の基本設計”と”優れたエアロフォルム”に理由があると思われる。フラッグシップの設計は奇をてらいがちだが、ハヤブサは当時のスーパースポーツ・GSX‐R750のスケールアップ版として、全方位的なスポーツモデルとして誕生。オーソドックスな技術の積み重ねにより、ひたすら動力性能と車体を磨き上げたのだ。

一方、空力性能は革新的だった。それまでのバイクは前面投影面積を減らすことを重視してきたが、ハヤブサはこれを無闇に小さくせず、空気抵抗係数を抑えることを優先。風を”避ける”のではなく、”受け流す”最新の空気力学を用い、テストを重ねた結果、ヌメリ感のある生物的フォルムが誕生した。特にライダーの背中とコブ状シングルシートカウルのラインを合致させたフォルムは抜群の整流効果を発揮し、後のトレンドにもなっていく。

発売以来ジワジワと人気を博し、ハヤブサは大ヒットモデルに成長。’00年には、打倒ハヤブサを掲げた刺客=ZX‐12Rがカワサキから送り込まれたが、追い落とすには至らなかった。

その頃、ハヤブサの人気と速さを危惧した欧州では速度規制論議が勃発。’01年に自主規制としてハヤブサにも300km/リミッターが装備され、メーターも350⇨300km/h表記へと変更された。それでもハヤブサはライバルを退け続け、’08年に初代の基本設計を活かした2代目に進化。そして3代目にバトンが受け継がれる。すべての基盤はすでに’99年の時点で構築されていた。まさに伝説のマシンである。

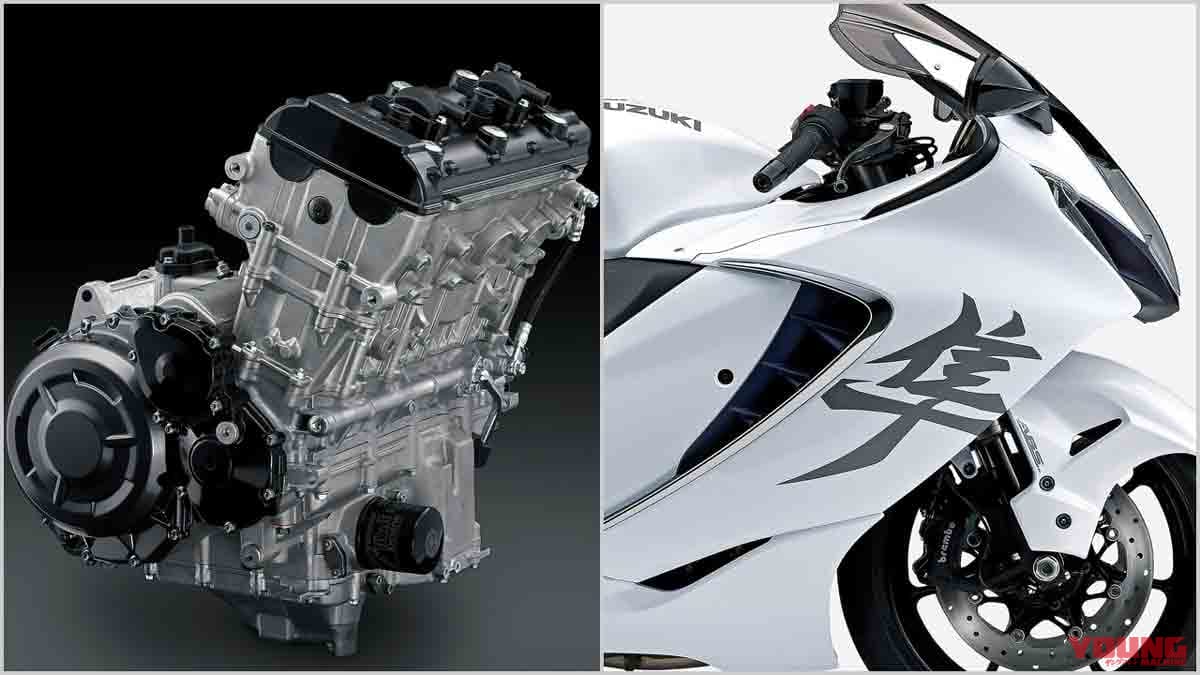

【基本設計は初代を踏襲する】’98に登場したハヤブサ。’08で初のフルチェンジを敢行し、排気量は2mmのストロークアップで1339ccに増大。メッキシリンダーほか熟成したポイントも数多いが、メインフレームを踏襲するなど基本設計は同じ。完成度の高い初代をベースに、歴代は進化を重ねるのだ。[右:’98 1st]1298cc 175ps 14.1kg-m 215kg(乾燥) [中:’08 2nd]1340cc 197ps 15.8kg-m 266kg(装備) [左:’21 3rd]1340cc 190ps 15.3kg-m 264kg(装備)

【最後の世界最速車】’98初代は、メーターに”350”の目盛りを刻み、量産公道バイクで初めてストック状態で300km/h超を達成。YM本誌実測では怒濤の311.5km/hをマークした。写真はメーター読みで323.5km/hだが、まだレッドゾーンに到達しておらず余力は十分。’01年以降リミッターが装着されたこともあり、初代の最高速記録はいまだに破られていない。

サーキットで楽しめるほど軽快な運動性能も、ライバルと一線を画す美点。意外なほど曲がり、ブレーキもしっかり利く。もちろん直進時や超高速域での安定感は抜群で、スーパースポーツとツアラーのいいとこどり。まさに”アルティメット(究極)スポーツ”だ。

【14Rが並ぶまで14年もかかった】ハヤブサを打倒すべく様々な刺客が登場したが、いずれも一歩及ばず。’01以降はリミッターの関係で、300までの到達速度や加速タイムを競った。結局、’12年のZX-14R登場まで隼が敗れることはなかった。恐ろしいまでの完成度だ。

※本内容は記事公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

あなたにおすすめの関連記事

裏話本音が炸裂。新型は”買い”では? スズキは、ユーチューブのグローバルチャンネルで隼に関する公式ムービーを8本も公開。PVや技術解説に交じって、珍しいことにエンジニアたちのインタビューを主軸に構成し[…]

〈写真1〉〈写真2〉〈写真3〉〈写真4〉〈写真5〉〈写真6〉〈写真7〉〈写真8〉〈写真9〉〈写真10〉〈写真11〉〈写真12〉〈写真13〉〈写真14〉〈写真15〉〈写真16〉[…]

骨格の完成度は時代を超越。必要な箇所はキッチリ改良 ハヤブサの車体におけるテーマは、"安定感アップ"と"俊敏なハンドリング"、そして"ブレーキ性能&効率の向上"だ。 メインフレームとスイングアームは先[…]

鬼に金棒、サスペンション以外の電子制御サポートは全部入り 先代のハヤブサは、ABSとパワーモードを備えてはいたものの、現代のバイクと比べると電脳デバイスに乏しかった。それもそのはず、2代目のデビューは[…]

POP吉村も唸る"過剰品質"を想起させる、入念な造り込み 新型ハヤブサは、1340ccの排気量ほか基本構成は先代と同一ながら、内部パーツを検討し直し、ほぼすべてにメスを入れた。次の4つのテーマを満たす[…]

最新の記事

- 補助金なしで22万円! ホンダが『充電インフラなし』でも使える新型EV原付「ICON e:」を発表

- 旅するだけで幸運になれる…かも?! 君は「吉方位旅行」を知っているか【2月の吉方位付き】

- デグナー新作|プロテクターに2XL、レディースブーツに25cmが登場!待望の新サイズ追加

- 直4からV4ってそんなに難しいの? というギモンに答えます!【ノブ青木の上毛グランプリ新聞 Vol.38】

- 【国内最速試乗】ヤマハJOG ONE:同社初の“新基準原付”、すでに5000台も受注された人気の秘密とは!?

- 1

- 2