●文:ライドハイ編集部(根本健)

エンストを警戒する長い半クラッチだと自信がないまま

キャリアの浅いビギナーはもちろん、そこそこ経験年数があっても、発進の半クラッチに自信がないライダーは多い。

典型的なのが、エンストを怖れて少しエンジン回転を上げておいて、クラッチをそろそろと滑らせながら、どこかで勝手に(?)クラッチが繋がってしまい、エンジン回転がドロップするものの、まァ繋がったからイイかとあらためてスロットルを捻る…。

これだと完全に繋がるまで長い時間と距離を使ってしまい、信号待ちから発進直後に左折や右折ができない、もしくは大回りに陥りがちで、なんとかしたいと思いながら解決できていないパターンだ。

上手な半クラッチは、アイドリングよりちょっと上の回転で、クラッチが滑る時間が短く瞬く間に繋がって、半クラッチがなかったかのようにサクッと発進…。ベテランのこの仕草を真似たいけれど、ちょっと試してみてもエンストするばかりで、諦めるしかないほど難しい。

ではなぜ半クラッチが難しいのか、まずはその理由を知ることから始めよう。

オートバイの湿式多板クラッチの曖昧さが原因

ほとんどのオートバイエンジンには、右側に丸い膨らみが出っ張っているはず。これがクラッチのある場所で、内部にイラストのようなフリクションプレート(青)とクラッチプレート(黄)が交互に重なっていて(イラストでは3枚+3枚だが実際はおよそ6枚ずつ)、クラッチレバーを握るとお互いが離れた状態となり、レバーを放すとスプリングの張力で全部の板がくっついた状態になる。

半クラッチは、お互いがくっついた状態よりちょっとだけ離れる位置となって、滑りながらチカラを伝える状態。ただこれが何枚もあるので、均等に滑ってくれるワケではなく、半分はくっついたままの位置で半分が滑りながら繋がる状態だったりする。つまり安定して一定の滑り方をキープする状態にはなりにくいという曖昧な作動なのだ。

ちなみに、なぜ何枚もあるややこしい構造になっているかといえば、(自動車などの)お互いが1枚どうしで離れたり繋がったりするクラッチの場合、大きなパワーやトルクで滑ってしまわないよう、直径が大きく接触面積も大きな構造になっているのに対し、オートバイのエンジンはそんな大きな円盤を設定するスペースもないのと、大径だと慣性力でエンジンのレスポンスが回転を上げるのにもたつくことになり、スロットルを閉めても回転が落ちてくるのに時間がかかるという、とてもスポーツライディングなどできないお荷物を抱えてしまうことになる。

そこで、大きな円盤をイラストのように何枚もの小径の円盤に分離することで、接触面積を稼ぎながら、回転しても慣性力の少ない小径な構造としたのだ。

滑りやすいクラッチレバー位置を避け、繋がる寸前の位置を使うのがコツ

では、どうすれば短い半クラッチが可能になるのかといえば、クラッチレバーのストロークする位置を再確認することから始めるしかない……

※本記事は2022年6月6日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

ライドハイの最新記事

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

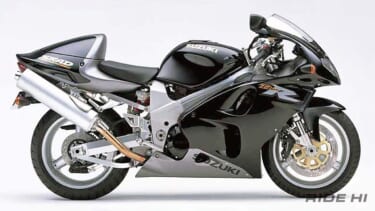

前後に長くなる90°Vツインを縮める手法の数々! スズキは日本メーカーで、Vツインスポーツに最もチャレンジした実績の持ち主。 1997年にTL1000Sに端を発したその製品群は、最も成功を収めたSV6[…]

最新の関連記事(ライディングテクニック)

ピーキーに力強くより、先がイメージできる変化率、欲しいのはアテにできるトラクションの過渡特性! 私、ネモケンが1975~1978年に世界GP転戦したとき、親しかったバリー・シーン(Barry Shee[…]

シリーズ第12回は最終回特別応用偏! 白バイと言えばヤングマシン! 長きにわたって白バイを取材し、現役白バイ隊員による安全ライテク連載や白バイ全国大会密着取材など、公道安全運転のお手本として白バイ流の[…]

シリーズ第11回はクイーンスターズ・スペシャルQ&A! 白バイと言えばヤングマシン! 長きにわたって白バイを取材し、現役白バイ隊員による安全ライテク連載や白バイ全国大会密着取材など、公道安全運[…]

シリーズ第10回は『クイーンスターズ』に学ぶ「取り回し」だ! 白バイと言えばヤングマシン! 長きにわたって白バイを取材し、現役白バイ隊員による安全ライテク連載や白バイ全国大会密着取材など、公道安全運転[…]

シリーズ第9回は『クイーンスターズ』と一緒に「引き起こし」だ! 白バイと言えばヤングマシン! 長きにわたって白バイを取材し、現役白バイ隊員による安全ライテク連載や白バイ全国大会密着取材など、公道安全運[…]

最新の関連記事(メカニズム/テクノロジー)

元々はレーシングマシンの装備 多くのバイクの右ハンドルに装備されている“赤いスイッチ”。正式にはエンジンストップスイッチだが、「キルスイッチ」と言った方がピンとくるだろう。 近年はエンジンを始動するセ[…]

ピーキーに力強くより、先がイメージできる変化率、欲しいのはアテにできるトラクションの過渡特性! 私、ネモケンが1975~1978年に世界GP転戦したとき、親しかったバリー・シーン(Barry Shee[…]

バイク向けの次世代コネクテッドクラスター かつてオーディオ機器を生産し、現在はカーナビやドライブレコーダーといったモビリティ向けの製品を主力としているパイオニアが、2026年1月6日(火)~9日(金)[…]

いまや攻めにも安全にも効く! かつてはABS(アンチロックブレーキシステム)といえば「安全装備」、トラクションコントロールといえば「スポーツ装備」というイメージを持っただろう。もちろん概念的にはその通[…]

油圧ディスクブレーキだけど、“油(オイル)”じゃない いまや原付のスクーターからビッグバイクまで、ブレーキ(少なくともフロントブレーキ)はすべて油圧式ディスクブレーキを装備している。 厳密な構造はとも[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]

最新の投稿記事(全体)

つながらなければ意味がない!「MIDLAND Re-BORN(リ・ボーン)」を実施! 創業65周年という節目を迎え、MIDLAND(ミッドランド)が掲げたスローガンは「MIDLAND Re-BORN([…]

リカバリーウェア市場においてNo.1を宣言! 2月8~9日の日程で開催されたワークマンの2026春夏新製品発表会。現在、同社はリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」の売れ行きが絶好調であ[…]

HBG-065 カフェメッシュグローブ:人気モデルを現代の技術で再設計 デイトナのオリジナルブランド「ヘンリービギンズ」で高い支持を得ていた「DH-609」を現在の技術で再設計したメッシュグローブ。 […]

移動手段の枠を超えた“相棒”、“遊び心”、“洗練されたスタイル”を提案 ヤマハの大阪・東京・名古屋モーターサイクルショー出展概要が明らかになった。「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」「第5[…]

最大の衝撃! 製品登録で「保証期間が最長1年追加」の大盤振る舞い 今回の目玉は何と言ってもこれだ。購入したB+COMをサイトに登録するだけで、通常1年の製品保証が最長でさらに1年追加される。 精密機器[…]

![半クラッチ(NG)|[バイクライテク] アッサリと短い半クラッチで発進したい。なんで難しいの?](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/07/ride-knowledge_040_01-768x514.jpg)

![半クラッチ(GOOD)|[バイクライテク] アッサリと短い半クラッチで発進したい。なんで難しいの?](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/07/ride-knowledge_040_02-768x514.jpg)

![湿式多板クラッチ|[バイクライテク] アッサリと短い半クラッチで発進したい。なんで難しいの?](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/07/ride-knowledge_040_03-768x768.jpg)