時代とともに言葉は変化していきます。新しい言葉が生まれるのとは反対に、使われなくなった言葉も出てきます。ここでは1960年代生まれの筆者が、かつてはよく使ったはずなのに、最近とんと耳にしなくなった懐かしいバイク用語を振り返ります。

●文:モーサイ編集部(山本晋也)

エンジンが止まっちゃう「エンコ」

まず、現在50代の筆者でもあまり使った記憶がなく、おもに上の世代の諸先輩が使っていた言葉が「エンコ」です。エンジンが止まってしまった状態を示すものです。

現在でも、クラッチ操作を失敗するなどしてエンジンを止めてしまうと「エンストした」などと言いますが、「エンコ」がおもに示すのはそうしたミスによるエンジン停止ではなく、故障によってエンジンが動かなくなってしまった状態です。燃料がなくなった場合は「ガス欠」という言葉を使いますから、「エンコした」といえばエンジンが故障したという意味です。

その語源は、「エンジン故障」を縮めたという説と、「座る」の幼児言葉で、ぐずった幼児などが動かなくなることを示す「えんこ」に由来するという説がありますが、いずれにしてもエンジンの故障が頻発していた時代だからこそよく耳にした言葉といえるでしょう。

技術の進歩によりめったにエンジンが壊れることがなくなった現在では、そもそも使う機会が少なくなり、結果として死語状態となったといえるのではないでしょうか。

RZ350が当時の国内最高排気量750ccを追う「ナナハンキラー」

そんな「エンコ」という言葉が現役バリバリだった1980年代、ヤングライダーが憧れた、とあるモデルの枕詞として使われたのが「ナナハンキラー」という言葉です。

当時、国内で正規販売される2輪車の最大排気量は750ccに制限されていたこともあり、750ccのエンジンを積んだバイクのことを、敬意を込めて「ナナハン」と呼んでいました。ナナハンキラーというのは、そうした最高峰バイクを抜かしてしまうほどのポテンシャルを期待させる言葉の響きを持っていました。

そして「ナナハンキラー」と呼ばれたモデルこそ、ヤマハRZ350でした。名前の通り、総排気量347ccの2ストローク水冷並列2気筒エンジンを積んだモデルで、1981年にデビューしています。その最高出力は45馬力でした。

1984年にはフルカウルを装備したヤマハRZ350RRへと進化、そのエンジンは55馬力にまでパワーアップします。このパワースペック自体は、当時のナナハンモデルに届くものではなかったのですが、軽量なボディや2サイクルエンジンならではの爆発的な加速力が、「ナナハン」さえも追い抜けるのではないかという期待感を当時のヤングライダー達に抱かせ、「ナナハンキラー」という称号を得るにふさわしいとされたのです。

警察が違法改造車を「カタナ狩り」

そんな1980年代前半、多くのライダーが憧れた最新のナナハンモデルといえば、スズキGSX750S、いわゆる「カタナ」(国内仕様ではカタナの名が外されていました)でした。現在もそのヘリテージを受け継いだKATANAが新車ラインナップにありますが、初代カタナのスタイリングはとてもインパクトがあるものでした。

【1982 SUZUKI GSX750S】1981年に欧米向けに発売されたGSX 1100S KATANAと比べると、「KATANA」の名が外され、スポイラーやスクリーンはなく、アップハンドルとされました。

ただし、前述した「国内向けモデルの排気量上限は750cc」という規制は、カタナ本来のパフォーマンスを制限するものでした。欧州向けとしては1100ccエンジンを積んでいたところが750ccとなり、さらに本来はセパレートハンドル(セパハン)やメーターカウルを前提としていたデザインにもかかわらず、当時の日本国内の保安基準に適合しなかったために、国内仕様はアップハンドル(アップハン)のカウルなしとされてしまったのです……

※本記事は2022年9月15日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

モーサイの最新記事

河津桜祭りは2月7日~3月8日まで開催! モーサイをご覧の皆様こんにちは。モータージャーナリストの相京です。最近はライターよりyoutube活動の方が多め。そして、近ごろは河津観光アンバサダーも担当し[…]

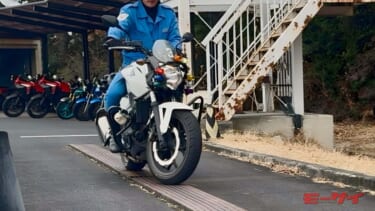

クランク:低速操作の「総合芸術」を身につける まず、あの忌々しい「クランク」から。 直角コーナーが連続するあのコース、公道で遭遇したら普通は足を着いてヨボヨボ進むか、そもそも入りませんよね。でも、あの[…]

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

車両の種別と免許の関係が複雑な「あの乗り物」 1.信号無視車両を停止させる 白バイ新隊員としてひとり立ちし、しばらく経った頃の話です。その日も私は、交通量の多い国道で交通取り締まりをしていました。交差[…]

今も勘違いが多いかも!? 「新基準原付」を詳しく解説 「新基準原付」が設けられることになった背景は 2025年4月1日から施行される新たな区分「新基準原付」が導入されるもっとも大きな理由は、新しい排ガ[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車 | スズキ [SUZUKI])

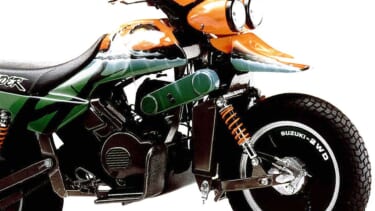

砂漠やオフロードの踏破をテーマに開発していたドリームバイクの途中経過報告! 1991年の第29回東京モーターショーに、スズキは3種の「2駆」もしくは2WD、つまり前後輪とも駆動する試作バイクを参考展示[…]

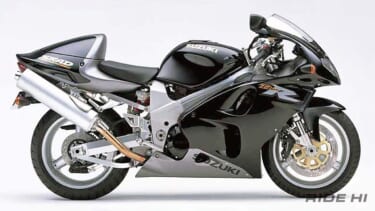

強いオリジナリティを求めていたスズキの意欲と結びついたプロジェクト スズキが1976年からGS750で手がけた4ストローク化は、ヨシムラとタッグを組んでプロダクション・レースへ積極的に参加するなど、そ[…]

前後に長くなる90°Vツインを縮める手法の数々! スズキは日本メーカーで、Vツインスポーツに最もチャレンジした実績の持ち主。 1997年にTL1000Sに端を発したその製品群は、最も成功を収めたSV6[…]

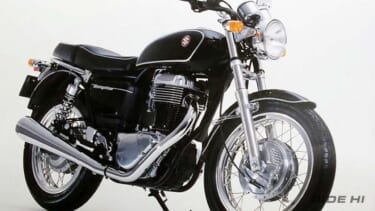

ベースエンジンは35年間も継続生産されたロングラン単気筒! スズキは1997年、400cc空冷SOHC4バルブ単気筒のトラディショナル・スポーツバイク、TEMPTER(テンプター)をリリースした。 こ[…]

DR650は安くて壊れづらくて、ラリーにうってつけ! 1994年のパリ・ダカール・ラリーは前述の通り、古式ゆかしくパリをスタートして、ダカール砂漠を横断、そしてパリのゴールを目指すルートでした。これは[…]

人気記事ランキング(全体)

日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

ミラーの奥に潜む影…覆面パトカーはどんな車種が多いのか まず押さえておきたいのはベース車両の傾向。国内で多く採用されているのは、トヨタ・クラウンや日産・スカイラインといった中〜大型セダンだ。いずれも街[…]

グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]

最新の投稿記事(全体)

ライダーの夏を彩る「名探偵コナン」コラボ ワークマンが送る、名探偵コナンとのコラボアイテムのコンセプトは「夏の難事件は、ワークマンが解決」。真夏のアスファルトからの照り返しや、突然のゲリラ豪雨など、夏[…]

現行レギュレーションは最後になる2026年 2月27日に開幕を迎えたMotoGP2026シーズン。注目のトピックスはたくさんありますが、僕が注目しているのは1000ccエンジンとミシュランのワンメイク[…]

河津桜祭りは2月7日~3月8日まで開催! モーサイをご覧の皆様こんにちは。モータージャーナリストの相京です。最近はライターよりyoutube活動の方が多め。そして、近ごろは河津観光アンバサダーも担当し[…]

スーパースポーツより贅沢な感性を追求した最速頂点バイク! 1984年、それまで空冷DOHC4気筒で牙城を守り続けたカワサキが、初の水冷化と先鋭フルカウルのGPZ900R Ninjaで世界最速宣言を謳っ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]