幻のOWにまで派生した名機 1973年ヤマハ『TX650』【柏 秀樹の昭和~平成 カタログ蔵出しコラム Vol.12】

ライディングスクール講師、モータージャーナリストとして業界に貢献してきた柏秀樹さん、実は無数の蔵書を持つカタログマニアというもう一つの顔を持っています。昭和~平成と熱き時代のカタログを眺ていると、ついつい時間が過ぎ去っていき……。そんな“あの時代”を共有する連載です。第12回は、ヤマハ初の4ストロークマシン・650 XS-1から高性能ツインシリーズへと変貌を遂げたTX650です。

●文/カタログ画像提供:[クリエイターチャンネル] 柏秀樹 ●外部リンク:柏秀樹ライディングスクール(KRS)

1969年の袋井テストコース完成が英国車に負けないハンドリングを生んだ

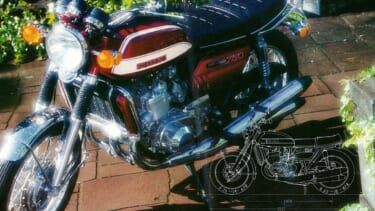

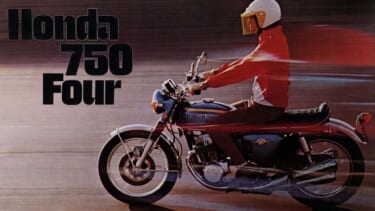

ヤマハ初の4サイクルスポーツ車といえば1970年登場のヤマハスポーツ「650 XS-1」です。XS登場の約1年前にデビューしたCB750フォアの人気が圧倒的で、スリムでオーソドックスなメカと外観のXS-1はあくまでも少数派でした。

XS-1の名称がXS650となり、1971年には前輪ディスクブレーキとセルスターター装備のXS650Eへ進化。その後継車が今回ご紹介するヤマハスポーツTX650です。

美しいフォルムとカラーリングのXS系に走る・曲がる・止まるという操る楽しさをプラスした作りです。トルクフルなXS1のエンジン性能に負けない優れた操縦安定性を求めてフレームと足回りを一新。これがTX650の大きな特徴です。

バイク文化の聖地と言える英国で中心的な役割を果たしたトライアンフ社のボンネビルを模範としてXSは誕生したのですが、TX650からボンネビルの素晴らしいハンドリングに負けない作りになったのです。その背景には1969年のヤマハの袋井テストコース完成が大きく関係しています。1969年といえばXS-1発売直前。操縦安定性改善は十分に敢行できず、TX650から存分に高速走行域での操縦安定性がテストできたと考察できます。

ヤマハはTX650と並行して並列2気筒のTX750とTX500を用意してTXシリーズを完成(TX350は市販直前でデビュー中止)。

XSの完全な垂直に立ったツインは見る角度によってエンジンシリンダーがわずかに後傾して見えるため、エンジニアがわざわざGKデザインにTX650からエンジン前傾化をオーダーしたと言われています。

TX650 主要諸元■全長2180 全幅900 全高1160 軸距1435 シート高800(各mm) 車重212kg(乾)■空冷4ストローク並列2気筒SOHC2バルブ 653cc 53ps/7500rpm 5.5kg-m/6000rpm 燃料タンク容量15L■タイヤサイズF=3.50-19 R=4.00-18 ●当時価格:38万円

一方の750と500はエンジンシリンダーが少し前傾。マフラー後端をアップさせて躍動感をアピール。当時の英国車で言えばボンネビルの対抗馬ノートン・コマンドやアトラスに近いスタイルだったと解釈できます。

1970年代前期の日本は高性能バイクに人気が集中して事故が多発しました。この理由で1970年代中期は免許制度を改正し、自動二輪の制限なし免許(いわゆる大型2輪免許)は教習所では取得できず、合格率が非常に低い難関試験となりました。

これによって国内バイク市場は中型車が中心となり、大型バイク市場は一気に縮小する中で、どうせ大型バイクに乗るなら国内で乗れる排気量上限いっぱいのナナハンへ、という流れになりました。

ハイメカでハイスペック満載のナナハンに人気が集中し、500ccから650ccの4気筒バイクも堅調でしたが古典イメージのツインはますます中途半端な存在と見なされたのです。体格や技量に適したバイク、伝統ある英国車へのリスペクトではなく、世の大半は排気量の大きさと馬力、最速速度の数値とハイテクに関心を寄せていきました。

653ccツインのTX650をここに取り上げたのは、ツインらしさがサウンドと振動で味わえるし、4気筒バイクにはない低速域から中速回転域までの「押し出しの強さ」にあるのです。

当時のバイク専門誌による動力テストデータでも40km/hから80km/hまでの中間加速データではXS650やTX650のほうが4気筒のナナハンよりも速かったりします。しかも、ツインゆえにクランクを捻じるようなグリグリとくる鼓動とサウンドもセットで味わえるのです。ゼロヨンタイムやフルストッロル時の数値に関心を寄せるのが一般的ですが、現実を重視するという大人の感性はやはり少数派だったのでしょう。

中間加速は大事です。スロットルを捻った分だけリアルタイムで加速、つまり、スロットルを開けた瞬間のレスポンスと開けた分だけ加速がリニアについてくることを「ドライバビリティ」と定義するなら、まさに今の時代にも欠くことのできないポイントです。

無理に飛ばさずともライディングが十分に楽しめ、人車一体になるという意味でこれは欠かせない要素と思うのです。しかも2気筒は4気筒よりも同排気量であればフリクションロスが少なく、XS650の場合、カタログ燃費と同じリッター32km/Lを記録することもありました。

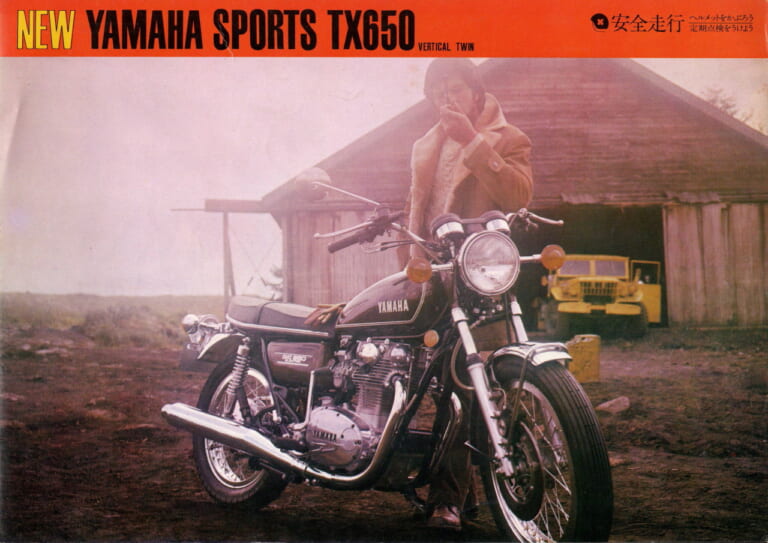

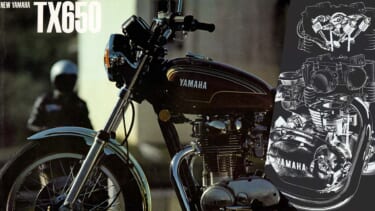

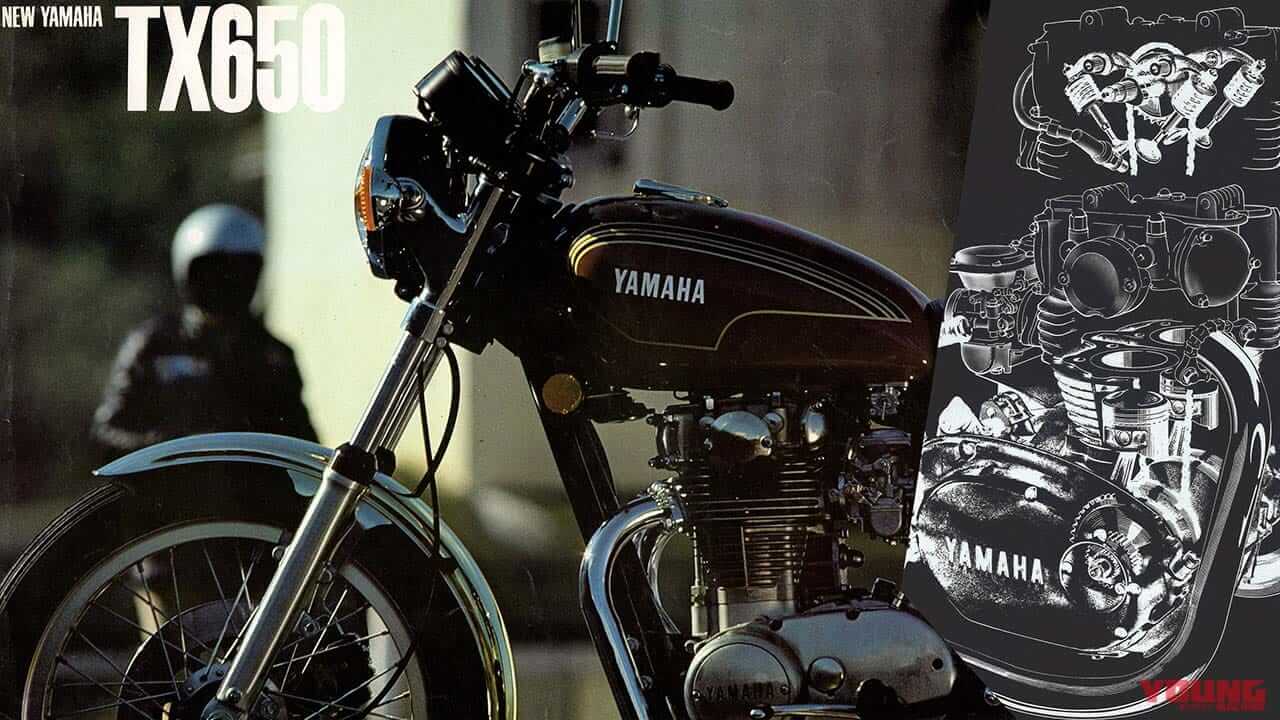

TX650の初期型は1973年12月にシナモンブラウンの車体色で登場しました。カタログは朝もやが立ち込める静かな旅先でパイプを燻らせるイケメンがTX650のそばに立つという構成です。

オイルショックでガソリン価格が170円以上に高騰し、ガソリンスタンドは週末がお休みで平日も夕方には閉店という厳しい時代でのデビューでした。

1973年、初期型のカタログ表紙。

初期型後期のカタログは微妙に仕様が異なる?

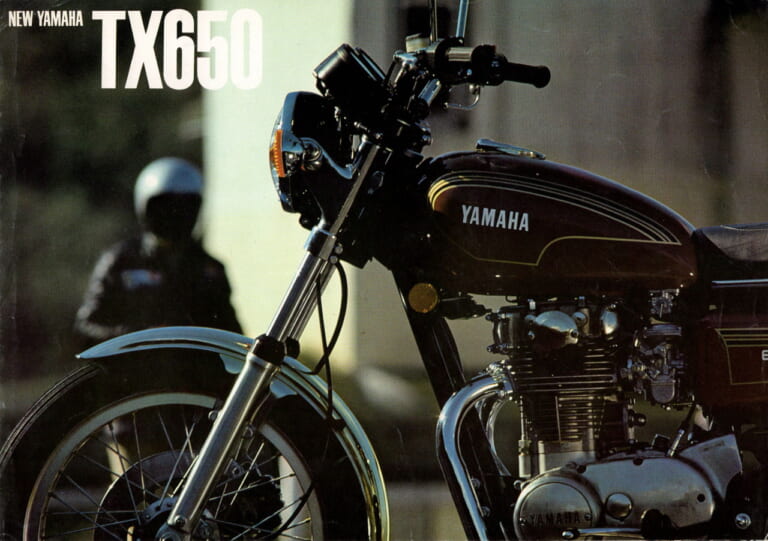

1年後の1974年12月には特殊合金製バルブシート採用で無鉛ガソリン対応エンジンへ。この時代は人体に有害な有鉛ガソリンがまだ市販されていたのです。車体色はシナモンブラウンですがメタリック塗装採用で艶やかになりました。

ただし、玄関前でシルバーのジェットヘルを被っているカタログのライダーが乗るTX650のメーターボディは初期型のものと同一のメッキタイプなのに裏表紙の車両はメッキのない黒いボディのメーターになっています。当時は初期型とマイナーチェンジ型が大差ない場合「これでOK」としたのかもしれません。あるいは撮影現場やカタログ制作のスタッフは変更点に関する認識がなかったのかもしれません。寛容な時代だったとも言えます。

1974年、初期型後期のカタログ表紙。

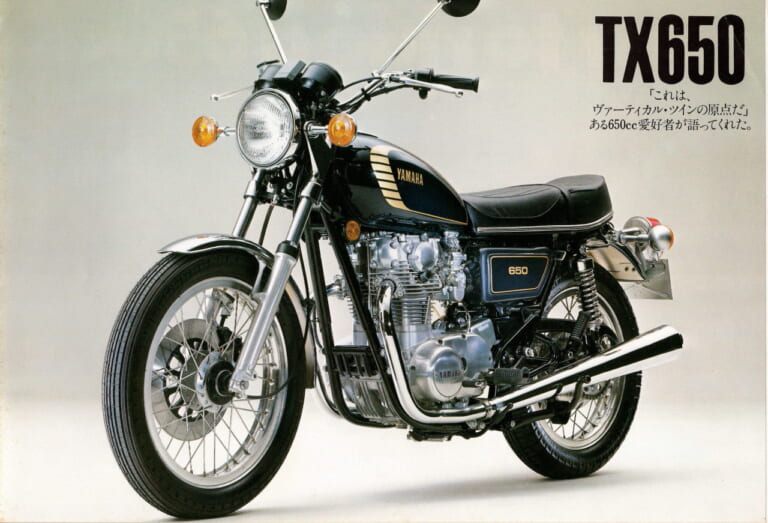

1975年秋に登場のⅡ型と呼ばれるTX650はスターブラックとセイジブラウンの2色ともに独特のグラフィックを導入。エンジン系ではキャブの左右連結、マフラーの左右連結、ブローバイガス還元装置装備、吸気サイレンサー装備で騒音低減のほか、安全系ではブレーキパッド摩耗インジケーター、ストップランプ断線警告灯、リアブレーキライニング摩耗2mm以下警告灯、ガラス製シールドビーム式ヘッドライト採用。テールランプ光量アップなど安全装備が充実しました。

1975年登場のⅡ型。

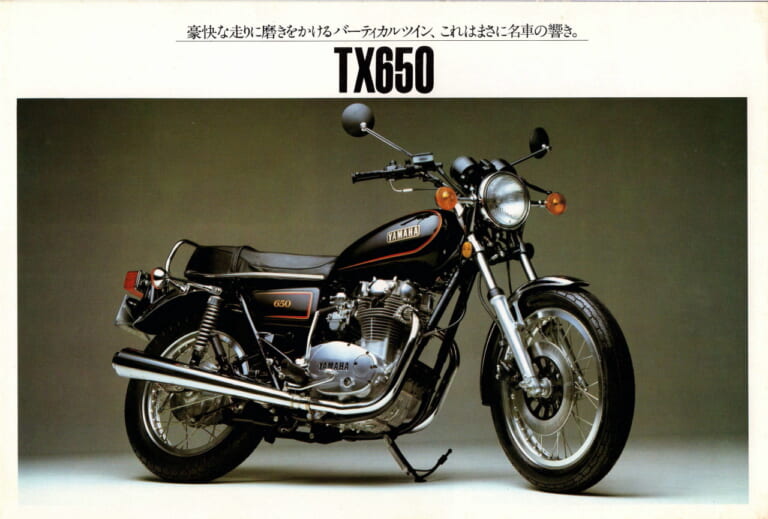

マフラーはエンド部が細まった形状からテーパー式のスポーティなタイプとなり、エンド部がそれまでより高い位置へセット。小さなところではトリップメーターとオドメーターが逆転し、トリップメーターが下に配置されました。

1977年に入るとマキシマルーンカラーのⅢ型が登場。最高速度メーター表示が220km/hから200km/hとなり、フロントブレーキは対向ピストン式キャリパーを変更。キャスター角は変更せずにカタログ数値をそれまでの63度から、90度から63度マイナスの27度という今日的な表記へ変更。ロービーム走行中にバルブが切れたら自動的にハイビームになるヘッドライトを採用するとともに、バックミラーは右ひとつだったのが左右セット。GX750と共用の黒ボディとし、ヘッドライトステーはメッキタイプになりました。

1977年登場のⅢ型。

XS650スペシャルの登場で目立たない存在に

ヤマハのTXシリーズはXSの時代からクランクケースに使うネジもトルクがかかり錆も寄せ付けない高品質なヘキサゴンタイプを使い、マフラーは上下に合わせ縦リブのあるモナカタイプではなく、メッキの薄板を巻き付けたクオリティの高いマフラーをYDSの時代から採用。燃料タンクも上面中央で溶接せずに段差のない美しい仕上げにこだわり、ホイールのリムも鉄製メッキではなく軽量で錆に強いH型アルミリムを採用。

4サイクル車としてホンダの後追いになるヤマハにしてみれば、目に見え、手に触れるディテールをしっかり作り込むことでそのハンデを減らそうとしたのです。これは公式見解ではないのですが元ヤマハエンジニアからも、そのようなコメントをいただいたことがあります。

シャープなタッチで鋭い利きの対向ピストンブレーキキャリパーも当時の国産では唯一ヤマハ車だけ。ヤマハを象徴する魅力のひとつだったのですが、欧米市場でのPL対策として制動力が穏やかなブレーキキャリパーへの流れになったと判断できます。

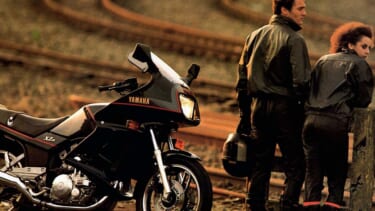

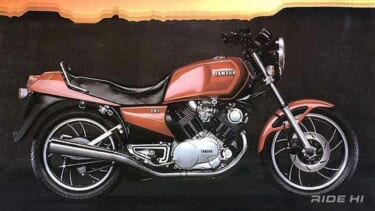

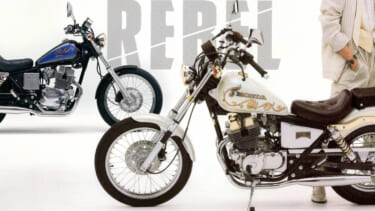

1970年代後期といえば直線基調のカフェレーサースタイルが世界的に流行し、キャストホイール装備車も出始めていました。ヤマハはTX500をGX500へ、TX750から主力を3気筒シャフト駆動のGX750に移行してカフェレーサーイメージを追いましたが、バーチカルツインのTX650のエンジンにはGXの名を使わず、むしろエンジンのテイストを活かすアメリカンスタイルを新たに提唱。1978年にXS650スペシャルがTX650の派生モデルとして登場し、大型バイクのジャンルでヒット作になりました。

これによりカタログの作りはXS650スペシャルとTX650の合体型へ。XS650スペシャルを表紙にしてメインの解説はXS650スペシャルとし、TX650は解説文字量も少なめとなりました。

TX650の紹介は控えめに。共通メカニズムの解説に紙幅を割く。

「これは、ヴァーティカル・ツインの原点だ」の文字。

最終型はフルトランジスタ点火、ICレギュレーター、2段式チョーク、負圧式燃料コック、エンジン出力もXS650スペシャルと同じ50psへ。横に長い角形テールライトをXS650スペシャルとの共用化(2個のバルブで1灯が切れてももう片方が点灯する安全配慮)などを装備。1980年1月発売の最終型TX650は非常にレアな存在としてその使命を終えたのです。

1980年登場の最終型。SR400/500にも通じるデザイン?

1970年にXS-1が登場して以来、このエンジンは幾多の改良を重ねながら世界的には累計30万台という大きな記録を残しています。国産エンジンの中で歴史に残る端正かつ美形なエンジンであることに加えて耐久性に優れることが特徴でした。

どのメーカーも、いつの時代も最初の取り組みは「絶対に失敗が許されない!」という熱い使命に燃える作りが多いのですが、このエンジンもそのひとつだと思います。

K.ロバーツが駆った272度クランク・750ccのエンジン

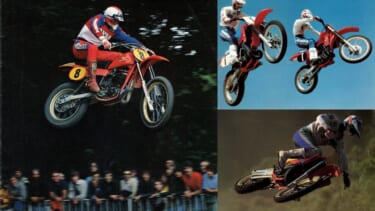

ちなみに1960年代末期からアメリカで大人気になったダートトラックレースで活躍したTX650のエンジンですが、並列360度クランクのままカムを改造した同爆だったのではと巷で言われていたものです。

このエンジンを使ったキングことケニー・ロバーツの大活躍がもっとも印象に残っています。もしもそれが本当なら振動は凄かったと勝手に想像しますが、前へ前へとグリップするエンジンの先駆車だったかもしれません。

そのことがずっと気になっていたのですが、2024年の年の瀬にケニー本人から当時のお話を聞き出すことができました。と言っても世界GPを長年撮り続けている日本を代表するベテランフォトグラファー木引繁雄氏を通しての質問でした。その答えは──。

「あれは私が勝手にやったものではなく、日本のヤマハがワークスマシンに使うOWの呼称をつけたエンジンだったのです。XS、TXそのままの360度クランクではなく、カムをいじった同爆でもありません。後輪がしっかりと路面を捉えるために360度クランクを位相したものです。フレームはそのままではレースに使えないので私のオリジナルでした」

XS1発売前から公道テストに加わったことのある方の証言によるとそれは「272度」だったようです。欧州の名チューナーたちは、組み立て272度クランクによるこのエンジンのポテンシャルに目をつけて路面を捉え、よく回るエンジンに仕立てたとのこと。

実はダートトラックだけでなく、日本国内で人気のオートレースでの勝利を狙って、ヤマハは排気量を750ccまでアップしたようです。

ちょうどその頃といえばドゥカティが750ccのLツインを作り始め、ダートトラックでもトラクションの良さが光った時代。

ドゥカティの俗称Lツイン・90度Vツインにほぼ相当するクランク位相272度と750ccの排気量として、ヤマハは真っ向から闘う造り込みにしていたわけです。OWという呼称がヤマハの正式データに残っていないとすれば、車体設計までかかわらずにエンジン開発単体に関わるプロジェクトだったからではないか、と推測します。

2020年代の大型並列2気筒エンジンの大半は270度クランクを採用していますが、その最初の市販モデルがヤマハTRX850のエンジンです。世界一過酷な砂漠のレースとして知られるパリダカールラリーでも1996年、1997年、1998年にトラクションの掛かる名エンジンとして活躍しました。

世界のGPレジェンドライダー、ヴァレンティーノ・ロッシをして「Sweet!」と言わしめたYZF-R1の現在のモトGPで主流のV4に相当するクランク位相:クロスプレーン型直列4気筒も、その発想と基本技術の大元は、このTX650が生まれた1970年代のヤマハに遡るということです。幻のOWを記号を持つバーチカルツインのエンジンを是非とも生で見てみたいものです。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(柏秀樹)

真摯な取り組みから生まれたスズキの良心だった 日本初のナナハンことホンダ「CB750フォア」に対し、GT750は2年後の1971年9月に登場しました。何に感動したかって、低回転のままスルスルっと滑るよ[…]

日本メーカーによる大排気量車ブーム、その先駆けが750フォア 「威風堂々!」 「世界を震撼させた脅威のスペック!」 「日本の技術力を名実ともに知らしめた記念すべき名車!」 1969年デビューのホンダC[…]

カワサキZ400FXを凌ぐため、ホンダの独自技術をフル投入 ホンダが持っている技術のすべてをこのバイクに投入しよう! そんな意欲がヒシヒシと伝わってくるバイク、それが1981年11月に登場したCBX4[…]

美に対する本気度を感じたミドル・シングル ひとつのエンジンでロードモデルとオフロードモデル、クルーザーモデルまでを生み出す例って過去に山ほどありますけど、プランニングからデザインのディテールまでちゃん[…]

ずっと走り続けたいミドル級爽快ツアラー 1970年代末期から1980年代に入った頃の日本のバイク各社は原付クラスからナナハンクラスに至るニューモデルを矢継ぎ早に投入していました。空前のバイクブームが訪[…]

最新の関連記事(柏秀樹の昭和~平成カタログ蔵出しコラム)

意欲的なメカニズムが地味なイメージに? 1972年に登場して一世を風靡したカワサキ初の4気筒バイク900ccのZ1。その弟分として1973年に750ccのZ2(正式名750RS)が日本市場に登場しまし[…]

国内4メーカーが公道トライアル車をラインナップ 今回は超スリム&シンプルメカの塊。日本のトライアル黎明期のヒーローとなった2台のバイクTLとTYのお話です。 トライアルは岩、砂、ぬかるみ、急斜面など自[…]

超高回転型4ストローク・マルチのパイオニアはケニー・ロバーツもお気に入り 今回ご紹介するバイクは1985年春に登場した超高回転型エンジンを持つヤマハFZ250 PHAZER(フェーザー)です。 フェー[…]

商品ではなく「こんなこと、できたらいいな」を描く 今回は見た瞬間にハートを鷲掴みにされてしまったモトクロス系のお気に入りバイクカタログをご覧になっていただきたい。 まずはアメリカホンダ製作によるモトク[…]

「世界初の量産250ccDOHC水冷4気筒エンジン」が生み出す最上の乗り味 1983年3月。デビューしたてのGS250FWに乗った印象といえば「速い!というよりすべてがスムーズ。鋭い加速感はないけど必[…]

最新の関連記事(ヤマハ [YAMAHA] | 名車/旧車/絶版車)

フラッグシップの最速争いに対抗しながらスーパースポーツの牙城を崩さないハンドリング重視を貫く! 1985年に水冷DOHC5バルブのFZ750をリリース、パフォーマンスでトップクラスへ踊りでたヤマハは、[…]

エジプトのファラオラリーでテネレが切り開いた砂漠走破を2スト250レプリカエンジンが成し遂げた! 1987年の東京モーターショーに、ヤマハはファンの意表をつくモデルを発表した。直前にエジプトの砂漠を4[…]

RZ250の完成度を高めずにいられないライダー揃いの開発陣! ’80年代の2スト人気に火をつけたRZ250。排気ガス規制などで2ストロードスポーツが終焉を迎えたといわれていた空気を、水冷化をはじめすべ[…]

ヤマハで初の75°Vツインをヨーロピアンスポーツでも展開! 1980年秋、ヤマハはIFMA(ケルンショー)で初めて750ccのVツインをお披露目した。 大型バイクはDOHC4気筒であることが条件のよう[…]

ヤマハ セロー250試乗レビュー この記事では、ヤマハの”二輪二足”をキーワードに誕生したマウンテントレールの元祖、セロー250の2020年モデルについて紹介するぞ。35年の歴史に幕を下ろした、最終モ[…]

人気記事ランキング(全体)

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

最新の投稿記事(全体)

イタリアの職人集団が生み出すライダーのためのフットギア Stylmartin(スティルマーティン)の名を良く知るのはベテランライダーであろう。というのも1980年代の世界グランプリを沸かせたライダーた[…]

ポルシェ草創期に使われたボディカラーで再構築 1990年モデルのカレラ2(964)をベースにレストモッドされた「ノヴァート・コミッション」もまた、911の持つカッコよさをシンガーの世界観でもって再構築[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

軽視されがちな重要パーツ「ガソリンホース」はキジマ製品が安心 バイクにとって極めて重要にもかかわらず、軽視されることが多いのがガソリンホースやフィルターだ。経年劣化でカチカチのホースに触れても「今度で[…]

プロの手でまとめられたバイク関連情報を連日お手元に!! 『ForR』のコンセプトは、読んで字のごとく「ライダーのため」のメディアであること。扱っているのは、バイク関連の最新ニュース、ニューモデルやバイ[…]

- 1

- 2