「イマドキのバイクにはいらない?」冬のバイクの“暖機運転”は必要? 不要?「やっぱりやっとこうかな」

寒い冬が到来! ライダーには厳しい季節ですが、みなさん安全にバイクライフを楽しんでますか? 現在のバイクは暖機運転がいらないという話を聞きますが、寒い冬でも不要なのでしょうか? 今回は冬のエンジン暖機運転について考えてみたいと思います。

●文:[クリエイターチャンネル] DIY道楽テツ

ひと昔のバイクは一年中暖機運転が必須でした

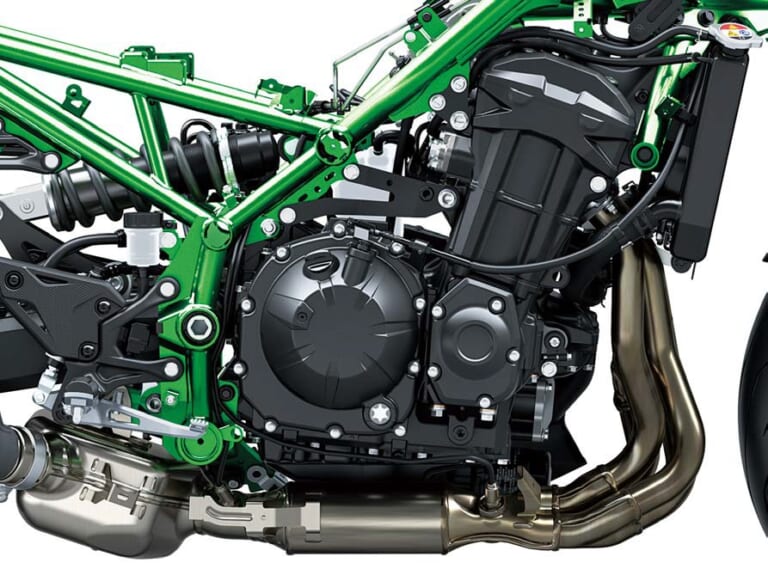

昔のバイク…と行かないまでも、1990年代末ぐらいまでのバイクは、一年中エンジンの暖気が必要不可欠でした。とくに2サイクルエンジン車は、冬はなかなかエンジンがかからないし、エンジンがかかった後もエンジンのご機嫌を伺いながらゆっくりゆっくり温めたものです。比較的安定していた4サイクルエンジン車でも、暖機運転をしなければ、うまく走れないこともありました。

しかし、近年のバイクや車は暖機運転が不要といわれています。ですが、寒い冬でも暖気運転は不要なのでしょうか? 結論づける前に、まずは暖機運転不要論について考えてみましょう。

技術の進化による暖機運転不要論

暖機運転不要論とは、近年の自動車技術の進化により、従来のようにエンジンを長時間かけて暖機運転を行う必要性が薄れているという考え方です。従来の暖機運転の目的は、下記の2つ。

- エンジンオイルを温めて潤滑性能を高める

- エンジン各部の温度を上げて、適切なクリアランスを確保する

現代の暖機運転不要論の根拠については、以下の通りです。

エンジンオイルの進化

近年のエンジンオイルは、低温時でも高い潤滑性能を発揮するように進化しました。そのため、昔のようにエンジンを温める必要性が減少しています。

電子制御技術の向上

最新のエンジンは、エンジンコンピューターが温度や回転数などを細かく制御することで、冷間時でも最適な燃焼状態を維持できるようになっています。そのため、暖機運転を省いても効率的に運転を開始できます。

エンジン素材の性能向上

エンジン素材そのものの性能が向上しただけでなく、コーティングやメッキ技術の進化により摩擦も大幅に低減されています。

これらの理由により、エンジンが温度に左右されにくくなり、暖機運転の必要性が低くなっているといわれています。あとは単純に、ガソリンを消費することによる燃費の低下と環境問題への配慮という点も忘れてはいけませんね。

とはいえ、温かい季節ならまだしも、寒い冬でも本当に暖機運転しなくてもいいのでしょうか?

暖機運転をしないとどうなるのか?

「暑い夏、バイクのエンジンに暖機運転は必要or不要?を徹底解説!」でも書かせていただきましたが、筆者自身の考えとしては【暖機運転は必要】と考えます。

- 暑くなった状態で走るように設計されているのだから、冷えた状態でいきなり走れるはずがない

- エンジン停止状態ではオイルは下に下がってしまうから、せめて最低でもオイルが一巡するまでは暖機運転をするべき

- 最高レベルの技術を集めたレーサーエンジンこそ、ちゃんと暖機運転を捨てるという事実

要約するとこんな感じです。

暑い夏でさえ、そうなのですから、冬になるとなおのことです。

冷えた状態からいきなり動き出すと、「ぎゃあッ」ってなっちゃうのは機械も人間も同じこと。若い頃は気にならなかったけど、アラフィフになるとガチでキツいのですよ。

エンジンの中にある、シリンダーもピストンもクランクもギアもシャフトも、みんな温まった状態を前提に設計されていますし。そして、低温に強いエンジンオイルだったとしても、寒い冬の動き出しからいきなり100%の潤滑性能を発揮できるとは思えません。

おすすめの暖機運転の方法はゆっくりじっくりと

暖機運転の方法については諸説ありますが、ここでは筆者自身の暖機運転について語らせていただきます。

暖機運転というと、アイドリング状態でエンジンを温めるイメージが強いですが、じつはそれだけとは限りません。車もそうですが、バイクという乗り物はエンジンだけではないからです。

エンジンに繋がるチェーンやリアホイール、ステアリングからフロントフォーク、そしてフロントホイール、これらすべてがスムーズに動くようになって初めて性能を発揮できるものです。一流ライダーの気分になって、バイクの状態を肌で感じながら走り始めるのが、おすすめの暖機方法です。

まずはエンジンをかけて、少なくとも1分ぐらいかけてオイルがエンジン内部を一巡するのを待ちます。エンジンの調子に異常がないことを確認してから、バイクにまたがり、ギアを入れてゆっくり走り出しましょう。

とくに冬場はタイヤが冷たく硬くなっているので、いきなりバイクを傾けると滑り出す危険性があります。タイヤが温まるまではとくに注意が必要です。同様に急ブレーキもスリップダウンの原因となるので、とにかく「急」のつく動作は避けるようにしましょう。

寒い朝の部活動のように、まずはストレッチから始めて軽い負荷で体を温めていくように、ゆっくりじっくりバイクを走らせるのが冬の暖気運転と言えると思います。

バイクだけじゃない! 暖気運転のあれこれ

ここまでバイクの暖気運転について考えてきましたが、人間の方にも暖気運転が必要です。車とバイクの大きな違いは、ライダーの動きそのものがバイクの挙動に大きく関わってくることです。

それなりにバイクに乗ってきたライダーのみなさんなら分かると思いますが、ちょっと体が硬いだけでも、うまく曲がれなくなるものです。ですので、エンジンをかけて暖気運転をしている間に、屈伸したり、スクワットをしたり、軽いジャンプをするなどして体をほぐしておくと、それだけで安全性が高まります。

「人馬一体」という言葉がありますが、バイクもまたしかり。ライダーの体を温めることが、安全にもつながります。

冬のバイクライフは体を温めながらご安全に

冬のツーリングの合間に飲む缶コーヒーは、なぜあんなに美味しいのでしょうか? バイクは暖気運転をして走り出してしまえば、あとはどんどん暖かくなっていきますが、乗っているライダーはそうはいきません。

走っていれば全身に風を浴びて、どんどん体が冷えてくるものです。完全に体が冷え切ってしまうと、信号待ちなどで足を出したつもりが出ていなくて、そのまま立ちゴケしてしまったりすることもあります。筆者も何回か経験があります!

そんなわけで、完全に体が冷えきる前にたまには小休止をして、自動販売機やコンビニエンスストアで缶コーヒーを買ったりして飲み、体を温めるようにしましょう。

冬の転倒は痛いです。本当にガチで痛いです。バイクも体もちゃんと暖気運転をして、この冬もご安全にバイクライフをお楽しみください。

この記事が皆様の参考になれば幸いです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました~!

私のYouTubeチャンネルのほうでは、「バイクを元気にしたい!」というコンセプトのもと、3日に1本ペースでバイクいじりの動画を投稿しております。よかったら遊びにきてくださいね~!★メインチャンネルはコチラ→「DIY道楽」 ☆サブチャンネルもよろしく→「のまてつ父ちゃんの日常」

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(DIY道楽テツ)

アクセルワイヤーが長すぎた!というトラブル ハンドルを交換して長さが合わなくなってしまったり、はたまたケーブルそのものが痛んでしまったり。こうしたアクセルワイヤー(スロットルケーブル)を交換する際、「[…]

セルが弱くなったらバッテリー交換のサイン スクーターのバッテリーが弱ってきたのか、始動性がイマイチになってきました。 そういえば、このバッテリーもずいぶんずいぶん古くなってきたので、バッテリーを買い替[…]

新品タイヤが滑るその理由 新しいタイヤは滑ります。 滑りたくないから新しいタイヤに交換したというのに、なぜか新しいタイヤはマジで滑るんです(経験者は語る)。 なぜ滑るかというと、それはタイヤの製造過程[…]

場所によっては恒例行事なバイクの冬眠(長期保管) 「バイクの冬眠」…雪が多い地域の皆様にとっては、冬から春にかけて毎年恒例の行事かもしれませんね。また、雪国じゃなかったとしても、諸事情により長期間バイ[…]

燃料コックにも涙? それはある日の出来事。バイクで走り出そうとガソリンタンクの燃料コックをオンにした時、指先に冷たいものを感じました。 何があるのかと覗き込んでみると・・・燃料コックが泣いているぅ~![…]

最新の関連記事(ビギナー/初心者)

きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]

徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]

改めて知っておきたい”路上駐車”の条件 休暇を利用して、以前から行きたかったショップや飲食店を訪ねることも多くなる年末・年始。ドライブを兼ねたショッピングや食べ歩きで日ごろ行くことのない街に出かけると[…]

「すり抜け」とは法律には出てこない通称。違反の可能性を多くはらむグレーな行為 通勤・通学、ツーリングの際、バイクですり抜けをする人、全くしない人、時々する人など、様々だと思います。しかし、すり抜けはし[…]

「一時停止違反」に、なる!/ならない!の境界線は? 警察庁は、毎年の交通違反の取り締まり状況を公開しています。 最新となる「令和3年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等につい[…]

最新の関連記事(ニュース&トピックス)

理想のスタートダッシュを決める「購入サポートキャンペーン」 Hondaでは「Rebel 250 E-Clutch」および「Rebel 250 S Edition E-Clutch」の新車成約者を対象に[…]

2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]

「なんとなく」の翻訳が招く、誤発注の恐怖からの解放 ガレージでの作業中でも、必要な情報へ瞬時にアクセス パーツ探しは、PCの前だけで行うものではない。ガレージで実車を確認しながら、スマホ片手に検索する[…]

2026年度版のトピックスは5つ! 大人気企画「RIDERʼS REPORT」 2026年度版もアプリ「Route!」利用コードを同梱 今年度も紙書籍版には12か月間使えるクーポンコードの同梱を継続実[…]

2026年2月、バトルハブが「ジュリのガレージ」になる スズキと『ストリートファイター6』のコラボレーションは、リアルからデジタルへと舞台を移し、新たな展開を迎える。2026年2月13日(金)から3[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]

最新の投稿記事(全体)

憧れの“鉄スクーター”が新車で買える! ロイヤルアロイは、1960〜70年代に生産されていた金属ボディのスクーターを現代に甦らせることをコンセプトとしているイギリスのブランドだ。昔の鉄のボディを持つス[…]

8000円台で手に入る、SCOYCO史上最高のコスパモデル「MT100」 ライディングシューズに求められるプロテクション性能と、街乗りに馴染むデザイン性を高い次元でバランスさせてきたスコイコ。そのライ[…]

なぜ「ヤマルーブ」なのか? 「オイルは血液だ」なんて格言は聞き飽きたかもしれないが、ヤマルーブは単なるオイルじゃない。「エンジンの一部」として開発されている液体パーツなのだ。 特に、超低フリクションを[…]

平嶋夏海さんが2026年MIDLANDブランド公式アンバサダーに就任! 2026年は、ミッドランドにとって創業65周年という大きな節目。掲げられたテーマは「Re-BORN(リボーン)」だ。イタリアの[…]

BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]

- 1

- 2