なぜCBの名がなかった? 国産4気筒時代の前夜……試作車『ホンダ750フォア』と1969年「CB750フォア」【柏 秀樹の昭和~平成 カタログ蔵出しコラム Vol.10】

●文/カタログ画像提供:[クリエイターチャンネル] 柏秀樹 ●外部リンク:柏秀樹ライディングスクール(KRS)

日本メーカーによる大排気量車ブーム、その先駆けが750フォア

「威風堂々!」

「世界を震撼させた脅威のスペック!」

「日本の技術力を名実ともに知らしめた記念すべき名車!」

1969年デビューのホンダCB750フォアは、日本はもとより世界中のバイク雑誌を賑わし、どれも賞賛に満ちた記事で溢れました。

単気筒や2気筒のテイストもシャープな吹き上がりの2ストロークスポーツの楽しさもすべて750cc・4気筒エンジンに圧倒されました。新しい時代の到来を誰もが予感したのです。

ハーレー、ドゥカティ、BMWなど当時の輸入車がどれだけ大きな魅力を放っても、CB750フォアを基点とするハイメカ=4気筒エンジンの目新しさ、4気筒エンジンにしかできない乗りやすさ、そして圧倒的な動力性能の優位性は長きに渡り崩れることはありませんでした。

ホンダに続け! とばかりにカワサキ、スズキ、ヤマハの3社も4気筒スポーツモデルを来たる1980年代に向けて大排気量車を矢継ぎ早に開発。ホンダを筆頭に日本のバイクメーカー4社が世界のスポーツバイク市場を牽引しました。その原点こそCB750フォアだったのです。

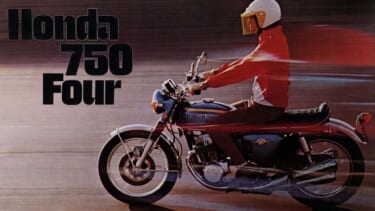

今回ご紹介したいのは、そんなCB750フォアの初期型モデルとなるK0(ケーゼロ)のカタログです。K0が生まれる直前のプロトタイプの北米市場向けカタログと比較しながら、初代CB750フォア(K0)の外観的な特徴と操縦性を含めた造り込みの特徴をあらためて列挙してみたいと思います。

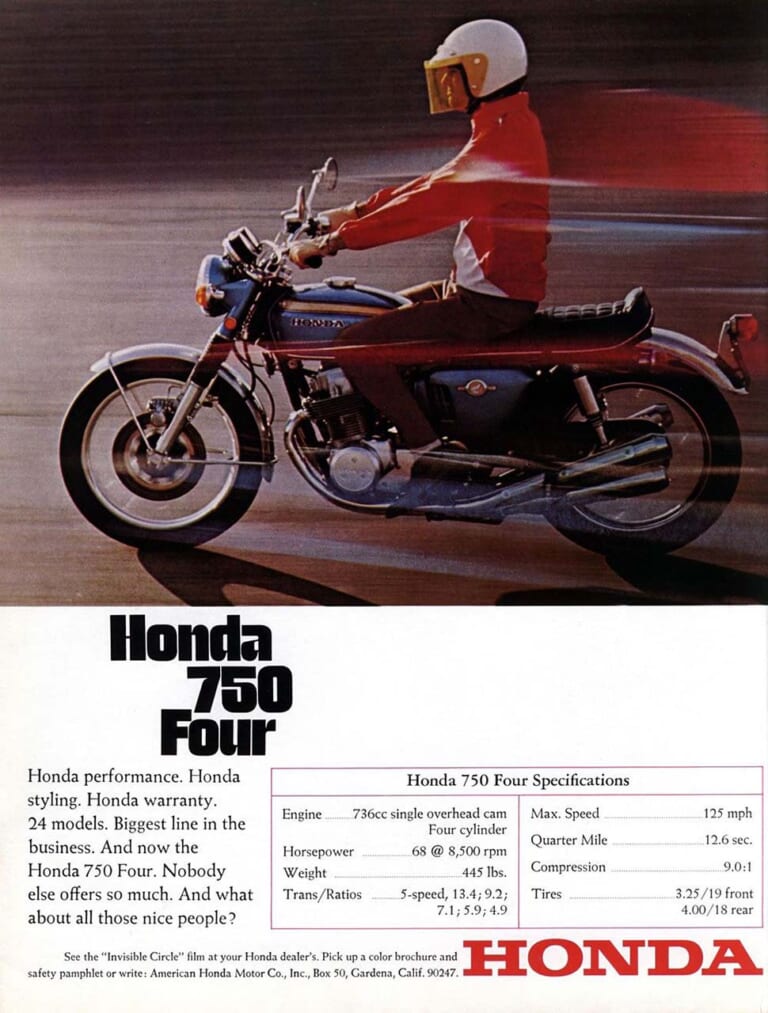

かなりレアだと思われる試作車による試作カタログ。車名にCBの名がない。

CBの名が付かなかった可能性も?

まずはネーミング。市販前のプロト型はCBの名前がついていない「Honda 750 Four」なんです。ホンダ初のオーバー500ccモデルなので、まったく新しい試みだからとあえてCBではなく、このカタログ制作の段階では車名は確定していなかった! と推測。1966年にホンダは世界GP史上初の5クラスメーカータイトルを獲得した実績があり、GPマシン「RC」の名称も視野に入れていたかもしれません。

さらに、この大排気量4気筒の前にあたる1965年、トライアンフをはじめとする欧州の2気筒500~650たちと対等の走りをするにはホンダの技術力なら排気量450ccで十分という判断からCB450が生まれましたが、CB450はビッグヒットになりませんでした。そこでCBの名をあえて外し、新世代を象徴する4気筒バイクにふさわしい名前を思案していたとも考えられるでしょう。

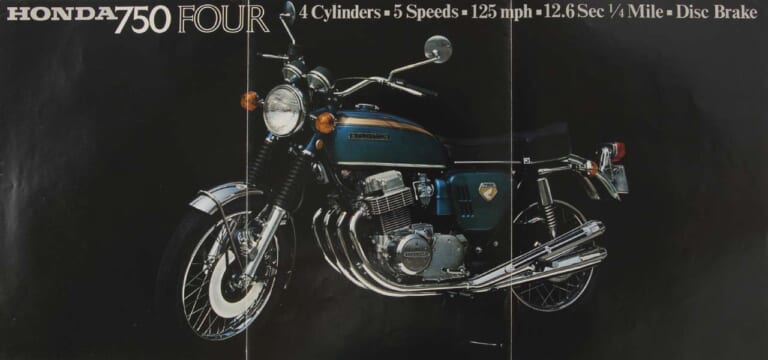

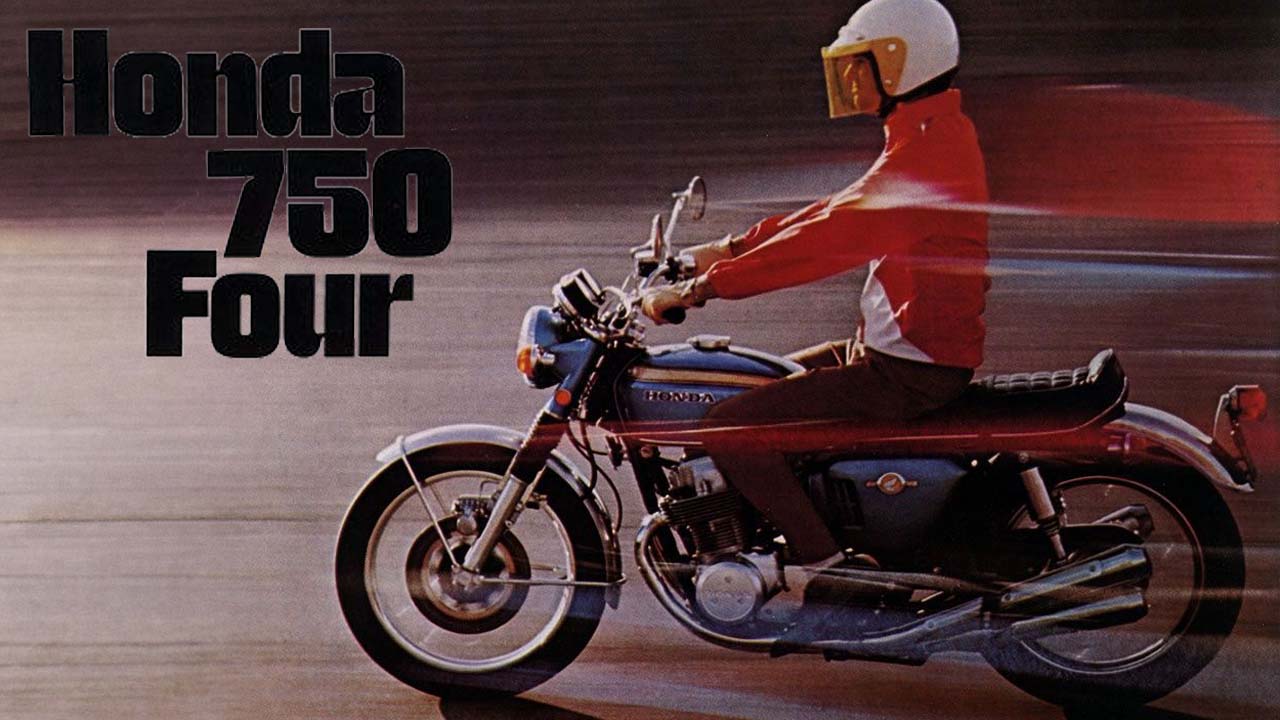

CB750 Four(K0)の北米版カタログ。

750フォアは、そもそも国内販売は未定。北米市場のみ輸出であれば、なおのことCBの名にこだわる理由はなかった……とも考えられます。例えばCB750フォアと同じ1969年登場の「ダックスホンダST70」は北米名では「トレール70」という仕様を輸出していましたし、さらに遡れば60年代前期のCB72やCB77は北米名で250=ホーク、305cc=スーパーホークを名乗りました。これと同じように、750フォアは北米市場専用ネームになっていた可能性もあるのです。

次に外観。プロトタイプの750フォアはシリンダーヘッドカバーの形状、シートエンドの大きな盛り上がり、シートベルト固定方法、ホーン形状、シート後方のアシストグリップ、サイドカバーのエンブレムといった違いがあります。リヤショックのスプリング露出度が少なめで、マフラーのカバー処理やクランクケースカバーのHONDAマークの入れ方が異なりますし、1次減速カバーの形状も異なります。市販車では左右のレバーエンドにラバー製カバーをセットしていますが、プロトタイプではカバーなし。ちなみに国内向けはバックミラー左側がオプション設定でした。

量産が始まるまでに大半のパーツは置き換えられる運命です。特に、1日に設計変更が数回あると言われたホンダですから、750フォアのプロトの数はとんでもない台数に及んでいたに違いありません。

4気筒を選択したのは高回転高出力が狙いではなかった

1967年秋から開発が始まったCB750フォアについては、最初から4気筒ありきではなく、振動対策、そして欧州車のツインを後追いするイメージを避けたい、という消去法から4気筒エンジンが選択されたといいます。

高回転高出力・馬力至上主義から生まれたCB450に対して、CB750フォアは世界最高峰の性能を出しながら新しい価値観へシフトした最初のバイクとも言えるでしょう。DOHCではなくSOHCを、ショートストロークではなくロングストローク型としたことがその根拠になります。

シグナルGPでも、低回転からトルクが出るエンジンのほうがライダーのスキルに関係なく容易にダッシュ力を楽しめます。当時のハーレーの66馬力を1馬力上回る67馬力ならDOHCである必要はありませんし、メンテナンス性ではSOHCのほうが優位です。

セルフスターター併用でホンダ初のプライマリーキック始動のこのエンジンは、ロングストローク設定の4気筒ゆえにニーグリップ部分はスリムにできるというメリットがあり、オイル潤滑に関してはドライサンプ式を選択して確かなオイル潤滑を可能としつつ低重心化を狙い、さらに熱的優位性と最低地上高確保にも貢献します。ホンダ初の技術となるメタル+一体式クランクシャフトの採用は、より多くのユーザーのメリットとなる軽量コンパクト化という量産技術への挑戦でもありました。

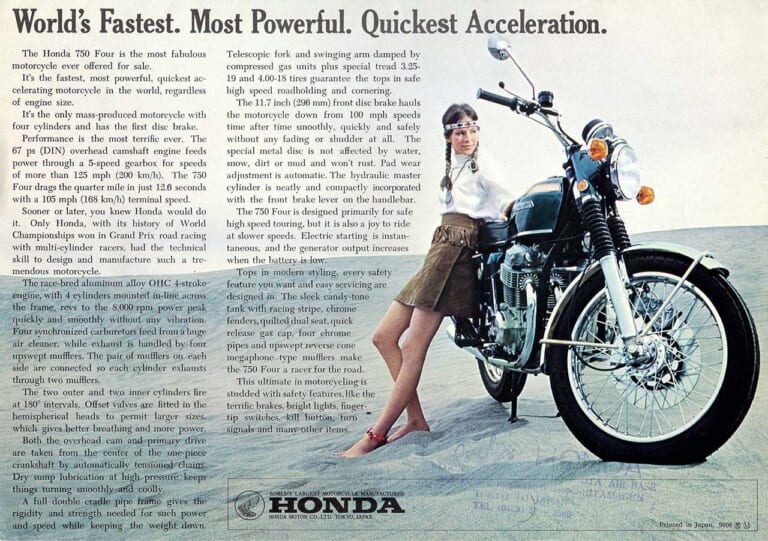

ベスト・モーターサイクル・オブ・ザ・ワールドを謳うCB750 Four(K0)のカタログ。日本語版。

車体設定でも、かつてない高速走行域での安定性確保のために、フレームをホンダ初のダブルクレードル型としました。北米大陸で重要視される直進安定性を中心にキャスター角、トレール量、ステム:フロントフォークオフセット量を独自に設定。キャスター角は27度と一般的でしたが、トレール量は歴代大型CBでもっとも少ない85mmです。ちなみに1992年に登場したビッグワンことCB1000SFは110mmありました。

フォークオフセット量で見ると、CB750フォアは極端に大きい60mm。歴代CBシリーズでもCB1000SFは大きな数値ですが、それでも40mmです。車体作りのノウハウが蓄積されるまで直進安定性確保のためにスイングアーム延長を優先する他社もありましたが、CB750フォアでは大きなフォークオフセット量で直進安定性を確保したと解釈できそうです。

カワサキに数値で負けてはならぬ!

興味深いのはゼロヨン数値。カリフォルニア・ガーデナにあったアメリカ・ホンダによるカタログのデータではSS1/4:クオーターマイル12.6秒とあるが、1969年に正式発売になった国内向けと同時に印刷された英語のカタログでは12.4秒になっていたのです。

実際には0.2秒など誤差の範囲だが、カタログである以上は公式データ。

1969年9月にデビューしたカワサキ500SS マッハIIIのゼロヨンは12.4秒。1968年にプロトタイプとして北米市場向けに発表した750フォアのカタログデータは12.6秒でした。

つまり、北米市場で「サムライ」の名を持つザッパーシリーズ250のA1、さらに速い350のA7。そしてその頂点に立つ500SSマッハIIIのダッシュ力を見せつけたいカワサキとしては12.6秒より速い12.4秒という数値が必然だったのです。

カワサキが、デビュー予定のホンダの750フォアのカタログを見ていないはずがありません。2ストロークのマッハIIIは排気量500ccですが、ナナハンにゼロヨンスペックで勝つ! を猛アピールしたわけです。

そしてマッハIIIデビューとほぼ同じ時に750フォアはCB750フォアという名称で正式デビュー。

マッハIIIもCB750フォアも日本製バイクで初めて最高速度200km/hを記録し、奇しくもゼロヨン12.4秒と同タイムを公式データとして記載したのでした。

ホンダもカワサキの動きを見ていないはずがありません。マッハIIIと同じゼロヨンデータならOKでも、マッハIIIに負けるのは絶対にNGだったのでしょう。

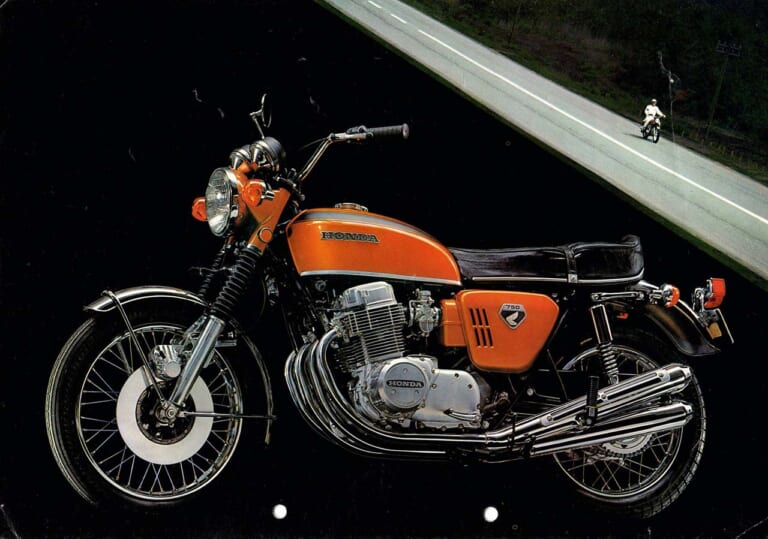

乗り手を選ぶじゃじゃ馬マッハIIIに対して、CB750フォアは異様に大きく見える迫力の車体なのに乗りやすいキャラクターでした。量産車として前代未聞の前輪ディスクブレーキに、ゴージャスに見える大型2連メーター、明るいヘッドライトを代表とする信頼の電装品、セルモーターによる一発始動。今まで聞いたことがない迫力のGPサウンド──。

CB750 Four(K0)のカタログ。

試作車の段階で750フォアは2本出しメガホンマフラーのプランもあったらしいのですが、それでは白煙を吐く左右非対称の3本マフラーに負けていたかもしれません。1本より2本、2本より3本、そして3本より4本。当時は排気量の大きさ、大きな車体、マフラーの数は重要課題だったのです。

左右対称で端正かつ見たことのないメガホン式の4本マフラーの外観とかつて聞いたことがないサウンドが、ストリートやサーキット、ワインディングで響き渡り、世界のファンが虜になりました。

この時すでに、ライバルはもはや伝統と格式の英国車ではなく、『日本車のライバルは日本車』でした。それは1969年から始まったのです。

お互いがそれぞれのスペックを気にしたのは事実のはずですが、具体的な詳細は当時の関係者のみが知るところ。当時のエンジニアは高齢化して、もはや直接お話を伺うことはなかなかできないでしょうがカタログはその時代を知る貴重な断片かもしれません。

バイクカタログは、しばしばバイク好きやバイクカタログファンに向けてわずかな謎を残してくれます。見るだけでなく、いつどこで印刷され、どんなメッセージがそこに記載されているか、読み取るとますます楽しくなってしまうのです。

そのカタログの典型が今回の750フォアとCB750フォアK0だと思います。

CB750 Four(K0)のカタログ。日本語版でも同じデザインのものがありました。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(柏秀樹)

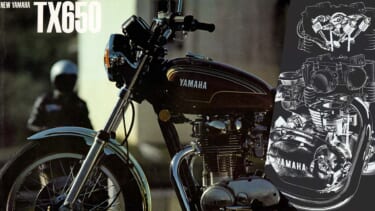

1969年の袋井テストコース完成が英国車に負けないハンドリングを生んだ ヤマハ初の4サイクルスポーツ車といえば1970年登場のヤマハスポーツ「650 XS-1」です。XS登場の約1年前にデビューしたC[…]

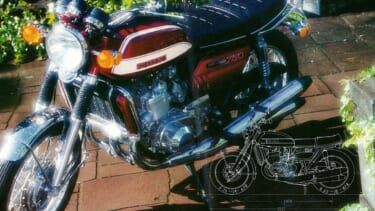

真摯な取り組みから生まれたスズキの良心だった 日本初のナナハンことホンダ「CB750フォア」に対し、GT750は2年後の1971年9月に登場しました。何に感動したかって、低回転のままスルスルっと滑るよ[…]

カワサキZ400FXを凌ぐため、ホンダの独自技術をフル投入 ホンダが持っている技術のすべてをこのバイクに投入しよう! そんな意欲がヒシヒシと伝わってくるバイク、それが1981年11月に登場したCBX4[…]

美に対する本気度を感じたミドル・シングル ひとつのエンジンでロードモデルとオフロードモデル、クルーザーモデルまでを生み出す例って過去に山ほどありますけど、プランニングからデザインのディテールまでちゃん[…]

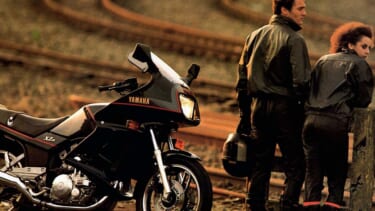

ずっと走り続けたいミドル級爽快ツアラー 1970年代末期から1980年代に入った頃の日本のバイク各社は原付クラスからナナハンクラスに至るニューモデルを矢継ぎ早に投入していました。空前のバイクブームが訪[…]

最新の関連記事(柏秀樹の昭和~平成カタログ蔵出しコラム)

意欲的なメカニズムが地味なイメージに? 1972年に登場して一世を風靡したカワサキ初の4気筒バイク900ccのZ1。その弟分として1973年に750ccのZ2(正式名750RS)が日本市場に登場しまし[…]

国内4メーカーが公道トライアル車をラインナップ 今回は超スリム&シンプルメカの塊。日本のトライアル黎明期のヒーローとなった2台のバイクTLとTYのお話です。 トライアルは岩、砂、ぬかるみ、急斜面など自[…]

超高回転型4ストローク・マルチのパイオニアはケニー・ロバーツもお気に入り 今回ご紹介するバイクは1985年春に登場した超高回転型エンジンを持つヤマハFZ250 PHAZER(フェーザー)です。 フェー[…]

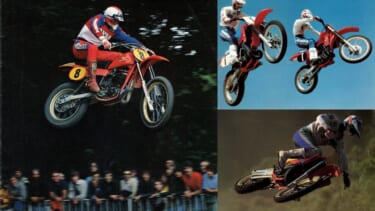

商品ではなく「こんなこと、できたらいいな」を描く 今回は見た瞬間にハートを鷲掴みにされてしまったモトクロス系のお気に入りバイクカタログをご覧になっていただきたい。 まずはアメリカホンダ製作によるモトク[…]

「世界初の量産250ccDOHC水冷4気筒エンジン」が生み出す最上の乗り味 1983年3月。デビューしたてのGS250FWに乗った印象といえば「速い!というよりすべてがスムーズ。鋭い加速感はないけど必[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

最新の投稿記事(全体)

もし、モンスターハンターの世界にSUZUKIがあったら 2026年2月22日に幕張メッセにて開催される「モンスターハンターフェスタ’26」に、スズキ×カプコンのカスタマイズド車が出品される。二輪のオフ[…]

リッター51.9kmの低燃費、735mmの低シートでユーザーに優しい ヤマハは、同社の原付二種スクーターで最も廉価な原付二種スクーター「ジョグ125(JOG125)」の2026年モデルを3月19日に発[…]

2026年モデル Kawasaki Z900RS SE に適合するTRICKSTAR製品の情報が確定! 世界耐久選手権(EWC)などで培ったレーシングテクノロジーをフィードバックす[…]

憧れの“鉄スクーター”が新車で買える! ロイヤルアロイは、1960〜70年代に生産されていた金属ボディのスクーターを現代に甦らせることをコンセプトとしているイギリスのブランドだ。昔の鉄のボディを持つス[…]

8000円台で手に入る、SCOYCO史上最高のコスパモデル「MT100」 ライディングシューズに求められるプロテクション性能と、街乗りに馴染むデザイン性を高い次元でバランスさせてきたスコイコ。そのライ[…]

- 1

- 2