結束バンドの切り方って気にしていますか? 実は切り方によっては刃物のように尖ってしまい、それが原因でケガをしてしまうことも。そこでこの記事では、結束バンドの“エレメントな切り方”について考えてみたいと思います~!

●文:ヤングマシン編集部(DIY道楽テツ)

気にしてる? 結束バンドの切り方

結束バンド、便利ですよね。タイラップ、インシュロック…呼び名はいろいろあって、その人の呼び方で職業がわかっちゃうとかなんとか。某アニメのお陰で「結束バンド」という呼び名が爆発的に広まり、もっともメジャーな呼び名になっているようです。

話を戻しましょう。

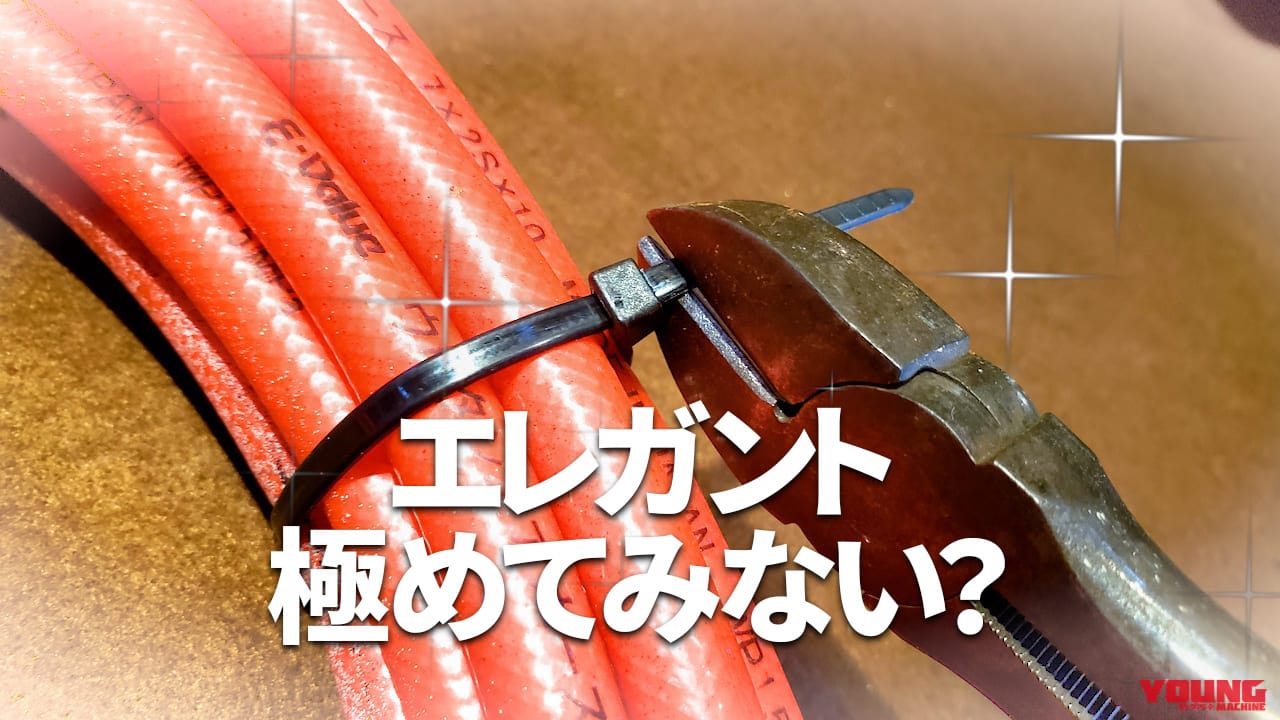

この結束バンド。まとめたいものに「キューッ」と締め付けて、余ったベルト部分をニッパー(またはペンチやハサミ)でパチンッと切れば作業終了! となるのですが、実は無造作に切ったバンドの先端はかなり危なかったりします。

これ思っている以上に鋭利になっていて、ビニールは貫通するわ、紙も切れちゃうような状態。

ビニール袋なんか簡単に切っちゃう

そんな鋭利さなので、もちろん皮膚に強く当てたり引っかいたりすると、ケガをしかねない凶器なのです。

指も切れる(マジで)

ひと手間加えてエレメントな切り方

引っかからないほどにギリギリで切ることができれば理想なのですが、隙間やスペースの関係でまくいかないことの方が多いはず。そこで、ひと手間加えるだけで危険性をグンと下げることができる“エレメントな切り方”を考えてみたいと思います~!

やすりで削る

ちょっと面倒ではあるのですが、平らに削れば完璧。出っ張っていたとしても、角を丸く落とせば引っかかるリスクを限りなく減らすことができます。手間はかかりますが、丁寧な仕上げができる点がおすすめな方法です。

はんだこてで溶かす

溶かしちゃう作戦です!

ライターで炙るという荒業もあるのですが、それだと結束バンドそのものが切れてしまったり劣化してしまうので、はんだこてが一番確実で安全な方法です。

先端で「ジュッ」と一瞬でいいのではんだごての先端を当ててやると、切り口の鋭利な部分が溶けてカドがなくなり、安全性が高まります。ただし、溶かしすぎないようにご注意を。

台形に切る

筆者がよくやる方法です。ニッパーで切ったあとに、あと二か所、角を小さく切り落とします。

この方法だと、エッジが完全になくなるわけではないのですが、直角や鋭角の角がなくなってすべて鈍角になります。多少のエッジは残るものの、引っかかったり傷つけたりするリスクを大幅に下げることができるのです。

ギリギリのところで切れないときや、大量に切るときなどに便利な方法なのです♪

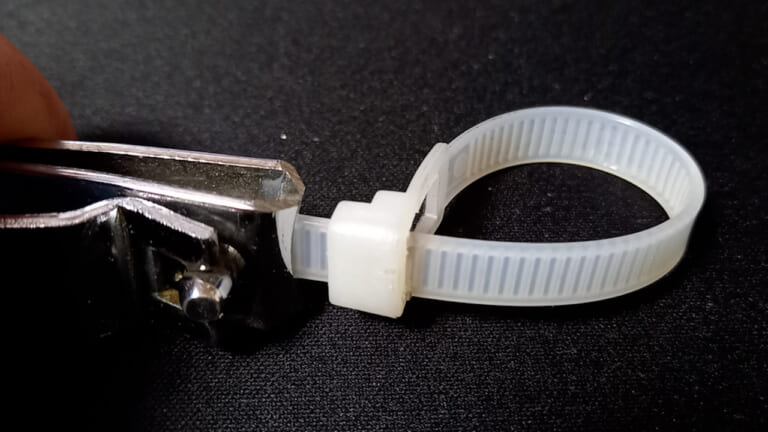

番外編:爪切りでパチリ

長いままだと切ることができないのですが、最後の「詰め切り」に実は最高のシロモノ。なにせ先端がほどよいアール形状になっているので、ギリギリに切れてしかも角が残らない。さらに見た目がとてもスマートなので、個人的に好きな処理方法です。

美しすぎる微アールの切り口をご覧あれ!!(ドヤぁ)

「神は細部に宿る」のココロ

いかがでしたでしょうか? たかが結束バンド、されど結束バンド。締め付けてからの後処理にちょっと気を付けるだけで、後々その仕上げを見た人が「お、やるじゃん」と思えるのって、ちょっとカッコいいと思いませんか?

筆者は荒っぽい切りっぱなしの結束バンドでケガをしたこともありますし、見知らぬ人のエレガントな結束バンドの仕上げを見て感心したこともあります。ちょっとしたことなのですが、やっぱり「神は細部に宿る」ですね~!

これを読んだ皆様も、結束バンドの切り方に「ひと手間」かけてみませんか? この記事が皆様の参考になれば幸いです。今回も最後まで読んでいただきありがとうございました~!

私のYouTubeチャンネルのほうでは、「バイクを元気にしたい!」というコンセプトのもと、3日に1本ペースでバイクいじりの動画を投稿しております。よかったら遊びにきてくださいね~!★メインチャンネルはコチラ→「DIY道楽」 ☆サブチャンネルもよろしく→「のまてつ父ちゃんの日常」

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。

最新の関連記事(メンテナンス&レストア)

スプリングピン(ロールピン)って何者? まずはコイツの正体からいってみましょう。スプリングピン(ロールピン、とも呼ぶらしい)ってのは、こういう「切れ目の入った筒状のピン」のこと。 スプリングっていうぐ[…]

ガレージREVOのリフトアップ方法 移動式バイクスタンドであるガレージREVOにとって、スタンドとバイクの接点は重要です。前後左右に押し歩く際にスタンドに載せたバイクが転倒しては一大事なので、スイング[…]

鬼門!ボールベアリングの交換 今回の作業はボールベアリング交換。最近は樹脂のリングボールを保持するボールリテーナー(ケージ)タイプが主流ですが、旧車や自転車のハブではいまだにバラ玉が現役だったりします[…]

軽視されがちな重要パーツ「ガソリンホース」はキジマ製品が安心 バイクにとって極めて重要にもかかわらず、軽視されることが多いのがガソリンホースやフィルターだ。経年劣化でカチカチのホースに触れても「今度で[…]

怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]

最新の関連記事(工具)

スプリングピン(ロールピン)って何者? まずはコイツの正体からいってみましょう。スプリングピン(ロールピン、とも呼ぶらしい)ってのは、こういう「切れ目の入った筒状のピン」のこと。 スプリングっていうぐ[…]

鬼門!ボールベアリングの交換 今回の作業はボールベアリング交換。最近は樹脂のリングボールを保持するボールリテーナー(ケージ)タイプが主流ですが、旧車や自転車のハブではいまだにバラ玉が現役だったりします[…]

怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]

「ハケで塗るサビ落とし」を使ってみた正直レポート サビとの戦い。バイクに乗っている限り、これはもう避けて通れない宿命ですよね。ましてやレストアともなると、錆との闘いが延々と続く…そう言っても過言ではあ[…]

開口幅調整不要でピッタリフィット。潰れたネジを掴める縦溝付き 通常のウォーターポンププライヤーは掴む相手に合わせてあらかじめ開口幅を調整する必要があるが、この製品は最大開口幅のままグリップを握るだけで[…]

人気記事ランキング(全体)

日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

ミラーの奥に潜む影…覆面パトカーはどんな車種が多いのか まず押さえておきたいのはベース車両の傾向。国内で多く採用されているのは、トヨタ・クラウンや日産・スカイラインといった中〜大型セダンだ。いずれも街[…]

グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]

最新の投稿記事(全体)

ライダーの夏を彩る「名探偵コナン」コラボ ワークマンが送る、名探偵コナンとのコラボアイテムのコンセプトは「夏の難事件は、ワークマンが解決」。真夏のアスファルトからの照り返しや、突然のゲリラ豪雨など、夏[…]

現行レギュレーションは最後になる2026年 2月27日に開幕を迎えたMotoGP2026シーズン。注目のトピックスはたくさんありますが、僕が注目しているのは1000ccエンジンとミシュランのワンメイク[…]

河津桜祭りは2月7日~3月8日まで開催! モーサイをご覧の皆様こんにちは。モータージャーナリストの相京です。最近はライターよりyoutube活動の方が多め。そして、近ごろは河津観光アンバサダーも担当し[…]

スーパースポーツより贅沢な感性を追求した最速頂点バイク! 1984年、それまで空冷DOHC4気筒で牙城を守り続けたカワサキが、初の水冷化と先鋭フルカウルのGPZ900R Ninjaで世界最速宣言を謳っ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

- 1

- 2