もっとも多様な個性があるのはツイン=2気筒

輸入車では125ccクラスから、国産では250ccクラスから1800cc超までが揃う2気筒勢は、その組み合わせや配置によってまったく違ったフィーリングとなるのが面白いところ。おおまかに分けると並列2気筒、V型2気筒、水平対向2気筒があり、2つの気筒で起こる爆発(正確には燃焼)のタイミングが等間隔だったり不等間隔だったり、不等間隔でもどのくらいのタイミングのズレなのか、といったものがクランク位相角で変わり、フィーリングに影響してくる。等間隔ではビィーーンと回っていくが、不等間隔ではバルルルッ、とか、ドドドドッ、といったようにパルス感や鼓動感が生まれやすい。

不等間隔の駆動パルスをわかりやすく見ることができる例。ハーレーダビッドソンの45度Vツインで千里浜なぎさドライブウェイにて、ホイールスピンしない範囲でスロットルを強めに開けた。路面を蹴る力に波があることがわかるだろうか。

等間隔爆発の2気筒は、並列2気筒の360度クランク、またはBMWの水平対向2気筒が挙げられる。左右の気筒は同時に上死点と下死点を迎えながら、2回転に1回という4ストロークゆえ交互に爆発し、なめらかなフィーリングが持ち味だ。一方で、あまり高回転追求には向かない面もある。水平対向2気筒の縦置きクランクに関しては後述しよう。

不等間隔にはさまざまあるが、クルーザー系を除いて代表的なのは小~中排気量車に多い並列2気筒の180度クランク、そしてドゥカティの90度Vツインだろう。並列2気筒180度クランクは、360度よりもパルス感が強く、かつ高回転向き。排気量が大きくなると振動がかなり大きくなる傾向にあるが、現代のエンジンはバランサー入りなので気にしなくていい。もっともクセがなくオーソドックスな2気筒といえる。

90度Vツインは各気筒がトルク変動を打ち消(省略)ざっくりいえばアクセルを開けたときには豊かな鼓動感があるが、閉じると振動が大幅に減ってまろやかなフィーリングになるのが特徴。また、クランク質量も小さいため、ハンドリングが軽く鋭くなる傾向も。単気筒に近いダイレクト感とメリハリ感がありつつ、ツインらしく高回転域まで伸びやかに吹け上がる。特にドゥカティなどは「階段を駆け上がっていくような」と表現されるように、高揚感のある回転上昇が持ち味だ。

同じ90度Vツインを採用するのは、現行車ではスズキのVストロームやモトグッツィ全般など。大きなくくりで言えばスズキとドゥカティは似たフィーリングと言えなくもないが、グッツィはまったく異なる。

グッツィがなぜ異なるかというと、BMWの水平対向2気筒にも通じるハナシで、クランクの向きが縦置きなのだ。横置きクランクは回転軸が車体の左右方向なのに対し、縦置きは前後方向。いろいろ小難しい原理はさておき、ざっくりいうと横置きはエンジンを回しているとバイクを傾けるのに抵抗する力が生まれるが、縦置きにはそれがない。なので、大きく重い車体であっても、意外なほど軽快に扱える。

もうひとつの大きな特徴は、トルクリアクションだろう。アクセルを開閉する際に、クランクが加速/減速するトルクの反動で車体が傾くのだ。グッツィは開けると右に傾き、閉じると左へ。BMWは、以前の空冷エンジンはグッツィと同様だが、最新の水冷はクランクの回転方向が逆なので開閉によるリアクションも逆。ただし、後者はクラッチ軸がクランクと逆回転のためある程度打ち消し合い、リアクション自体が小さいのも特徴だ。縦置きは総じてクセが強いともいえるが、だからこそ面白い! と夢中になるライダーも少なくない。

VツインにはほかにKTMの75度やハーレーダビッドソンの45度などがあり、それぞれに独特なパルス感を持っている。KTMは90度よりも単気筒っぽいフィーリングがあり、ハーレーは重厚かつ“ザ・不等間隔”という、回転域ごとに表情を変える様が面白い。また、並列2気筒のなのに90度Vツインのようなフィーリングを生む“270度位相クランク”も最近は主流といえるほどの勢力に育ってきた。

以下のように、180度クランクが多い小~中排気量の並列2気筒に対し、大排気量車になると270度クランクが増える。欧州車のツインは、型式がそのままメーカーの代名詞になっているものが多い。

※本稿は2019年7月13日公開記事を再編集したものです。※本記事の文責は当該執筆者(もしくはメディア)に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(ビギナー/初心者)

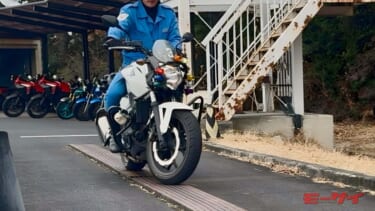

クランク:低速操作の「総合芸術」を身につける まず、あの忌々しい「クランク」から。 直角コーナーが連続するあのコース、公道で遭遇したら普通は足を着いてヨボヨボ進むか、そもそも入りませんよね。でも、あの[…]

車両の種別と免許の関係が複雑な「あの乗り物」 1.信号無視車両を停止させる 白バイ新隊員としてひとり立ちし、しばらく経った頃の話です。その日も私は、交通量の多い国道で交通取り締まりをしていました。交差[…]

きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]

徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]

改めて知っておきたい”路上駐車”の条件 休暇を利用して、以前から行きたかったショップや飲食店を訪ねることも多くなる年末・年始。ドライブを兼ねたショッピングや食べ歩きで日ごろ行くことのない街に出かけると[…]

最新の関連記事(メカニズム/テクノロジー)

元々はレーシングマシンの装備 多くのバイクの右ハンドルに装備されている“赤いスイッチ”。正式にはエンジンストップスイッチだが、「キルスイッチ」と言った方がピンとくるだろう。 近年はエンジンを始動するセ[…]

ピーキーに力強くより、先がイメージできる変化率、欲しいのはアテにできるトラクションの過渡特性! 私、ネモケンが1975~1978年に世界GP転戦したとき、親しかったバリー・シーン(Barry Shee[…]

バイク向けの次世代コネクテッドクラスター かつてオーディオ機器を生産し、現在はカーナビやドライブレコーダーといったモビリティ向けの製品を主力としているパイオニアが、2026年1月6日(火)~9日(金)[…]

いまや攻めにも安全にも効く! かつてはABS(アンチロックブレーキシステム)といえば「安全装備」、トラクションコントロールといえば「スポーツ装備」というイメージを持っただろう。もちろん概念的にはその通[…]

油圧ディスクブレーキだけど、“油(オイル)”じゃない いまや原付のスクーターからビッグバイクまで、ブレーキ(少なくともフロントブレーキ)はすべて油圧式ディスクブレーキを装備している。 厳密な構造はとも[…]

人気記事ランキング(全体)

日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

ミラーの奥に潜む影…覆面パトカーはどんな車種が多いのか まず押さえておきたいのはベース車両の傾向。国内で多く採用されているのは、トヨタ・クラウンや日産・スカイラインといった中〜大型セダンだ。いずれも街[…]

グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]

最新の投稿記事(全体)

機能が形を作るとは、まさにこのこと! もはや「走る芸術品」という言葉すら生ぬるい。第7世代へと進化したパニガーレV4の姿は、単なる美しさの追求ではなく、時速300km/hオーバーの世界で戦うための「空[…]

ドラレコの「配線地獄」はもう終わり! 車やバイクに乗るなら、もはやドライブレコーダーは必須装備だ。しかし、「面倒極まりない配線処理」で購入に踏み切れない方も多いのではないだろうか。ショップに頼めば工賃[…]

【第1位】ワークマン×『葬送のフリーレン』第2期コラボTシャツが登場! 人気アニメ「葬送のフリーレン」とワークマンの異色コラボが堂々の1位を獲得した。980円という驚愕の価格ながら、ふだん着やツーリン[…]

エモーショナルな体験ができる冒険ラリー オートバイ冒険家・風間深志氏が発案した日本最大級のツーリングラリー「SSTR2026(サンライズ・サンセット・ツーリングラリー2026)」が、2026年5月23[…]

久々に『コーナリング』と真剣に向き合うことになりました。 HondaGO BIKE LABでちょくちょくバイクに乗った感想文などをお届けさせてもらっている私(北岡)ですが、実のところ私の経歴というのは[…]

![不等間隔爆発の駆動パルスを砂浜で視覚化|【エンジンの気筒の数でなにがちがう?】バイクの乗り味ざっくり解説[単・2・3・4・6気筒]](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/09/DSC_2458-768x512.jpg?v=1662884703)

![ホンダ|CBR250RR|【エンジンの気筒の数でなにがちがう?】バイクの乗り味ざっくり解説[単・2・3・4・6気筒]](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/01/23_CBR250RR_white_10-768x512.jpg?v=1673577067)

![BMW|R12 nineT|【エンジンの気筒の数でなにがちがう?】バイクの乗り味ざっくり解説[単・2・3・4・6気筒]](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/11/P90531542_highRes-768x512.jpg?v=1701162881)

![モトグッツィ|ステルビオ|【エンジンの気筒の数でなにがちがう?】バイクの乗り味ざっくり解説[単・2・3・4・6気筒]](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/07/Moto-Guzzi_V100-Stelvio_Nero-Vulcano_Lat_dx-768x512.jpg?v=1721300669)

![スズキ|SV650|【エンジンの気筒の数でなにがちがう?】バイクの乗り味ざっくり解説[単・2・3・4・6気筒]](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/01/SV650AM5_C2L_2-768x512.jpg?v=1737084174)