同クラスの中でもほどよいスポーティーさを売りにして、人気を集めているカワサキ ニンジャ400とニンジャ250。2025モデルでは新型に切り替わる可能性があるという噂もある今、現行2024モデルのベースとなった2018モデルの比較試乗インプレッションとともに、その魅力を振り返ろう。※記事内容はヤングマシン2018年1月号(2017年11月24日発売)に基づく

●文:沼尾宏明(ヤングマシン編集部) ●テスター:丸山浩

2018 カワサキ ニンジャ250:電スロなしで全域をカバー/限界性能もアップ(ヤングマシン2018年1月号より)

伸び上がる! レッドゾーン以降もキッチリ回り、従来型より明確に高回転パワーがアップしている。ライバルのCBR250RRと直接比較したわけではないが、これは速い──。私は2018ニンジャ250の実力を貸し切りのサーキットで存分に味わいながら、少し気がかりも感じていた。

2017年11月16日、九州は熊本のオートポリスで、カワサキが新型ニンジャ250&400の試乗会を開催。いち早く新型に乗る機会を得たわけだが、まずストレートで全開にすると、スムーズに回転が上昇し、レッドゾーンの1万3500回転まで気持ちよく吹け上がる。従来型のレッドゾーンは1万3000回転以降で、1万2500回転あたりから加速が鈍くなっていた。しかし、新型はそこからが真骨頂。ギュンと伸び切り、レブリミットとなる1万4000回転まで回る。この領域で馬力を稼いでいるのだろうが、まさに高回転高出力。RRも同様だが、2気筒ながら相当な高回転化でパワーを絞り出すことに成功している。

気がかりを感じていたのはこの部分だ。高回転高出力を求めると、過去のレーサーレプリカのように低速域のトルクが薄くなり、扱いやすさや日常での使い勝手が犠牲になる。ニンジャも同じ轍を踏むのか、と思ったのだ。しかし、街乗りを想定して走ってみると、まったくの取り越し苦労だった。発進直後からトルクが盛り上がり、3000回転も回せば普通に走れてしまう。以降も谷は感じさせず、キレイに上昇。中速域のパワーバンドは幅広く、レスポンスも自然だ。RRのように電子制御スロットルじゃないのに、上も下もOKのスムーズな出力特性に驚いた。

そして、ハンドリングもスポーティーになった印象だ。倒し込みはシャープではないものの、ほどよく軽快。接地感が高いため、誰でも安心して寝かせていけるフィーリングだ。高速コーナーでもフロントに安定感があり、しっかり荷重をかけて旋回力を引き出せる。このハンドリングを支えるのが大径化した正立フォーク。限界域での剛性は倒立に敵わないが、対応できる速度域が広がった。もちろん街乗りでは十分。低中速でのステアリングの軽さも正立ならではの美点だ。また、従来はサスの動きに固さがあり、コストダウンの影響を感じたが、新型はダンピングが利き、奥で踏ん張る。路面追従性も良好で、上質なサスだなと思う。ブレーキも必要十分。初期タッチが穏やかで、握り込めば効力を発揮する。サーキットでメリハリが利くタイプではないものの、ふだん使いに適している。

全体的に、RRが持つエンジンのパンチ力や車体のガッチリした剛性感といったレーシーさとは違う。だが、従来のニンジャが持っていたハードルの低さはそのままに、速さを上乗せしたのが新型。エンジンも車体もマシンのキャラクターによく合っている。むろん新たなデザインもカッコイイ。質感にもチープな感じはない。より多様なライダーを満足させつつ、今後も新しいライダーを増やす役割を担っていくはず。ニンジャ250は新型でも決してブレていない。

【2018 KAWASAKI Ninja250/KRT EDITION】

2018 カワサキ ニンジャ400:トガりまくり、新次元のレプリカだ!(ヤングマシン2018年1月号より)

続いて試乗した400は…さらに驚いた。コイツはまさにスーパースポーツだ。車体は250とほぼ共通で、車重はわずか+1kg。これに48psの399ccツインを搭載している。走りは、下から上まで全域でトルクが厚くなり、レスポンスも力強い。レッドゾーンは250より低い1万2000回転以降となるが、伸び切り感もキッチリある。この速さは圧巻だ。一方、ハンドリングは250クラスの軽さそのままで、旋回速度が速い。私がもて耐で乗る250のチューニングマシンに近い乗り味だが、さすがにここまで速くはならない。それをカワサキが自らやってのけた。しかも単純にボアかストロークの一方を上げた、おざなりな仕事ではなく、どちらもアップしたのが素晴らしい。

バイアスタイヤの250も頑張っていたが、ラジアルの400はグリップや安定感などコーナリング性能がさらに上手。ややゴツゴツ感のある250から乗り心地もさらに快適になった。それにしても今どきの400としては珍しくトガッている。初心者から1〜2ランク上の腕前を向けを狙った印象だ。往年の400直4レプリカを彷彿とさせるが、ツインのニンジャの方が中低速トルクは断然上。サーキットはもちろん、ストリートの速さも相当なものだ。この割り切りは、万人向けの250があったからこそだろう。改めて400の面白さを知らしめてくれた1台だ。

【2018 KAWASAKI Ninja400/KRT EDITION】

2018 ニンジャ250/400比較(ヤングマシン2018年1月号より)

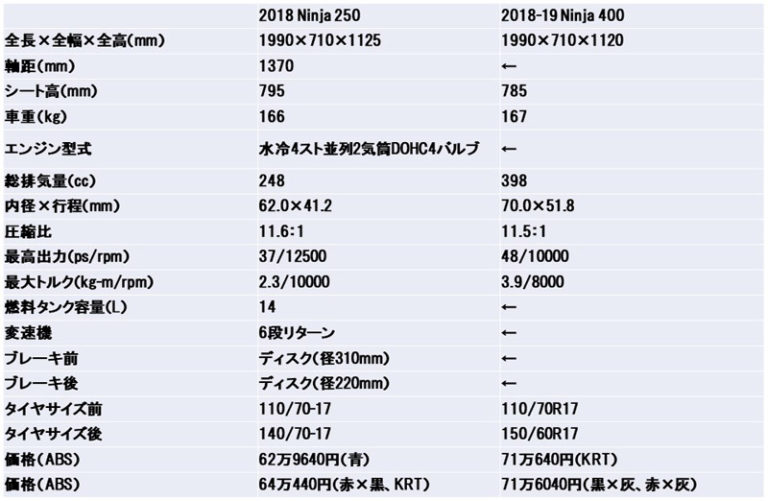

Ninja 250(右)とNinja 400(左)の車体と足まわりは基本的に同じ。カウルもカラーリング以外は変わらないため、見分けるのは大変かも? ただし250がバイアスタイヤなのに対し、400はラジアルで後輪が140/70-17→150/60R17と太めだ。一方、エンジンは専用設計で、クランクケース以外は2台とも大幅に異なる。また、400はサイレンサーが大容量で、250より長いのが特徴だ。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(カワサキ [KAWASAKI])

最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

2023年モデル:400クラス唯一のクルーザーとして復活 発売は2023年4月25日。先代となるエリミネーター400から実に15年ぶりの登場で、エリミネーター/SEの2グレード展開だった。 ニンジャ4[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

最新の投稿記事(全体)

最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

欧州発「SP CONNECT」ついに本格展開 モトーリモーダで取り扱い開始 バイクウェアとアクセサリーのセレクトショップとして知られるMotorimodaが、2月4日からSP CONNECT製品の取り[…]

ライディングの「固定姿勢」によるコリを狙い撃つ バイク乗りなら経験しがちな、ツーリング後の身体の悲鳴。ヘルメットの重みで張る首筋、前傾姿勢で固まる背中、ニーグリップで酷使した太もも。楽しい時間の裏側に[…]

- 1

- 2