もうすぐ二輪メディア歴50年となるベテランライターが、日本におけるバイク黄金時代のアレコレを実体験と共に振り返る昭和郷愁伝。今回はタフネスさを極めた’80年代の鈴鹿8耐取材について振り返ります。

●文:ヤングマシン編集部(牧田哲朗) ●写真:YM Archives

鈴鹿18耐、24耐、そして熾烈を極める8耐へ

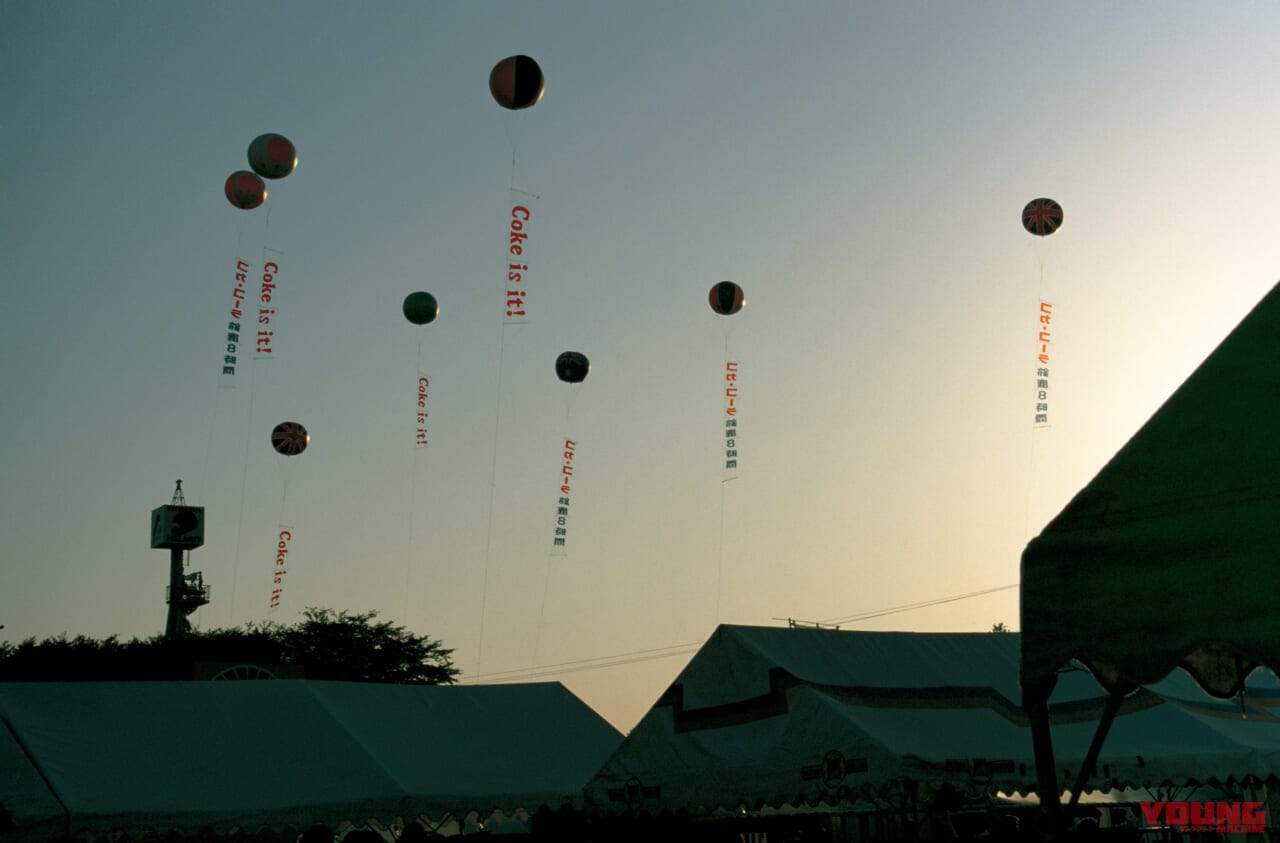

ライダーにとって夏の風物詩のひとつとなっている「鈴鹿8時間耐久レース」。私はもう数十年は行っていないので、思い浮かぶのは遠い日の風景ばかり。今年もウェブで8耐関連の記事を目にし、ノスタルジーな気持ちがふとよぎった。

フェンス上まで人で溢れ返った夕日に染まる鈴鹿8耐の観客スタンド。いま見るとハラハラする風景だが、’80年代ならではの自由な空気感が感じられる。

諸先輩方に聞いた話では、昔の鈴鹿耐久レースはもっと大幅に長かったらしい。メーカーのモータースポーツ振興や販促のため、18時間耐久レースが開催されていたほか、1964年には1度だけ24時間耐久があったそうだ。色々と問題があって続く事はなかったみたいだけど、なんとも大らかな時代感。いまでは鈴鹿サーキット周辺も立派な街になってしまったから、夜間に爆音を轟かす訳にはいかないしね。

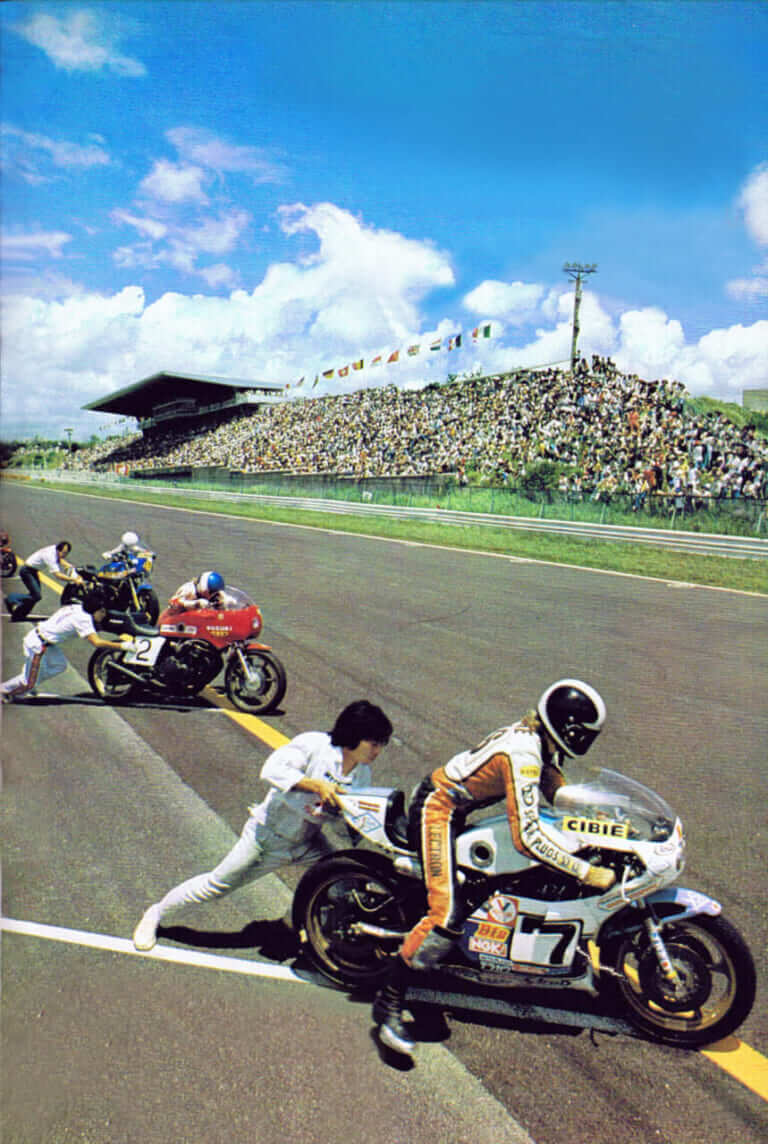

鈴鹿8耐の記念すべき第1回のスタートシーン。手前のポールポジションは2ストロードレーサーのTZ750。ヨシムラは2番手、モリワキが3番手からスタートとなった。満席の観客席ものどかでいい雰囲気だ。

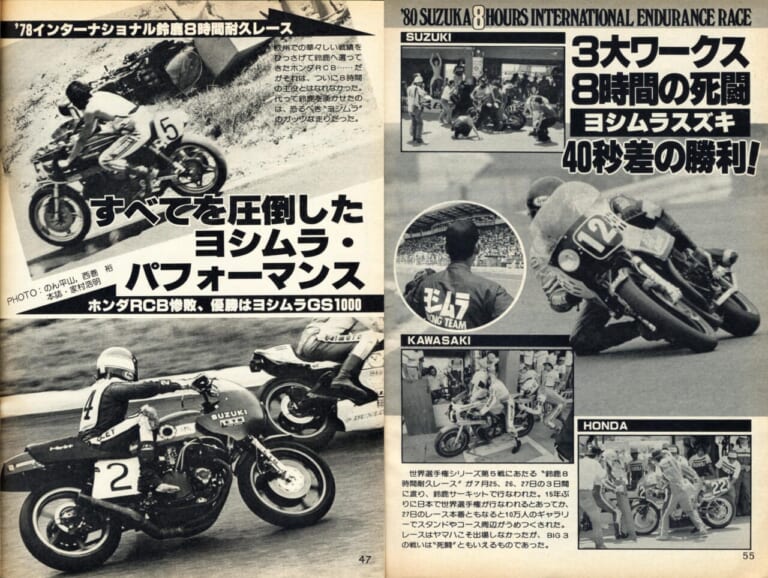

メディアが鈴鹿8耐を注視するようになったのは、1978年の第1回鈴鹿8時間耐久レースから。思うに、これは当時の世界耐久レースを席巻していたホンダRCBの凱旋レースの思惑もあったんだろうね。誰もがそのシナリオの実現を思い描いていたわけで。しかし伏兵がいたんだ。それがヨシムラだった。

見るからにワークスレーサー然としたRCBはまさにサラブレッド。そこに立ち向かうヨシムラは、アップハンドル仕様のスズキGS1000市販車改でね。まるで、中世の貴族騎士に野生の暴れ馬に乗った傭兵野武士が挑むようで、この構図は出来レースだと思っていてもワクワクしたのを覚えている。そして結果はというとご存じの通り。8時間を耐久レースとして走ったRCBは、8時間を長いスプリントレースとして攻め続けたヨシムラに敗れた。日本人は判官びいきというけど、この劇的な結末に観客も取材陣も沸きに沸いたんだ。下手な映画より、ずっとずっと胸熱で感動の結末だったからね。

第1回大会で優勝を飾ったヨシムラチームの面々。ウエス・クーリーを中心にポップと不二雄さんが並び、一番左にはこの時はまだヨシムラのお客さんだったという浅川メカの姿も。

見る側にもガッツが必要な耐久戦だった

私が初めて鈴鹿8耐の取材に行ったのは、世界選手権シリーズになってからだったから、1980 年だと思う。まぁそれからは毎年、真夏の8耐取材行脚になるんだけど、当時の鈴鹿は関東からは遠かったね。東名高速が開通していない時代の「国道1号線を箱根の山を越えてひたすら行った…」という先輩方よりはいいが、我々の時代もまだ四日名古屋市の環状線が無かった。東名岡崎まで行き、そこから国道1号線で四日市を経由して国道23号線というルート。時間帯は早朝に鈴鹿到着のスケジュールだ。ここで鈴鹿の知り合いから注意された事がある。「深夜の23号線は、信号の青は注意して進め。赤は進め」。まぁその意味は現場で分かった。大型トラックが猛スピードで、信号無視で走っていたんだ。赤信号で止まっていようものなら、後ろから追突されそうになる。青信号で交差点を通過しようとすると、横からトラックが飛び込んでくる。本当に無法地帯だったね(※あくまでも1980年初頭の話です)。

全国からレースファンが鈴鹿8耐に集結。写真は’80年代初頭のようで、RZ250以外はほぼ空冷車だ。

ブームとなって年々観客が増えると、旅行会社やバイクメーカーも8耐ツアーを開始。バイク自走組のためにキャンプ村なんてのもできるようになった。で、取材組はサーキットホテルの3段ベッドの通称“蚕棚”と呼ばれる棟を割り振られる。まぁ個人的には寝床があるだけで十分なんですけどね。ただ、キャンプ村の一部のバイカー勢は荒れていた。大挙して大浴場を使い湯船がどろどろに濁らしてしまうのは致し方ないとして、外は熱いからと蚕棚棟のロビーに入り込んで寝始めたのは問題だった。この蚕棚棟はロビーにあるエアコンで棟全体を冷やしていたんだけど、入り込んだバイカーが寝るには逆に温度が低すぎる。そこで勝手にエアコンの温度を上げるんだけど、となれば各部屋の室温は上がるわけで……。寝苦しくて起きたカメラマンが、ロビーのバイカーをたたき出す一幕もあった。まぁ、いたる事が洗練されていない時代、8耐参加者だけじゃなく、観客も取材陣にとってもレース前から過酷な耐久戦が始まっていたわけです。

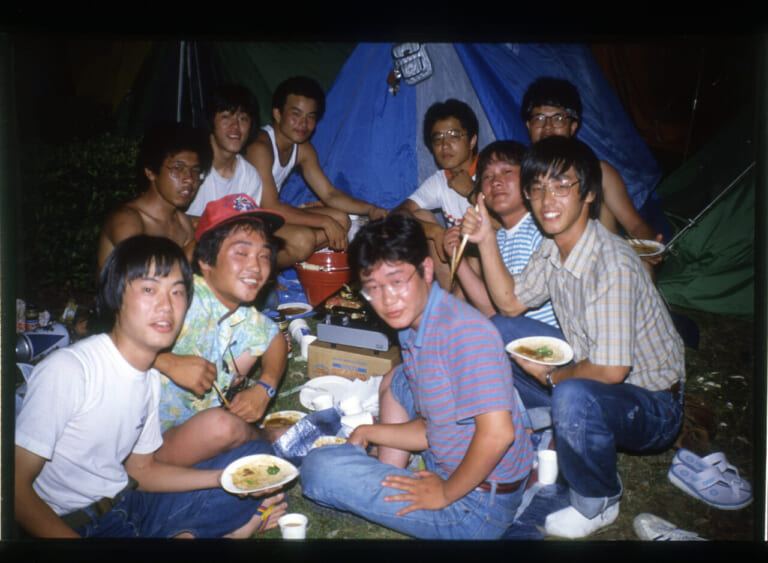

ツーリングからキャンプで8耐を楽しむヤングな一行。ヨーロッパ的な耐久レースの楽しみ方だよね。SNSもない時代ながら、行動力あったよね~。

8時間タイヤ無交換作戦

’80年代の8耐といえば、ヨシムラの活躍のほかにも、モリワキ×ワイン・ガードナーやケニー・ロバーツ×平忠彦×テック21など、印象的なシーンが枚挙にいとまがない。その中でちょっと変わった印象的なレースとしては、1984年の8耐でダイシンレーシングが採った“8時間タイヤ無交換作戦”があった。普通は1~2時間毎にタイヤ交換をするわけだけど、この交換時間を削ろうというものだ。マシンはダイシンオリジナルアルミフレームの空冷カワサキ。ライダーはスムーズでクレバーなライディングが印象的だった若き辻本聡選手と金田真一選手。ダンロップの一番硬いタイヤを選択しているから目立つようなタイムもバトルもなかったけど、それでも辻本/金田組は11位入賞という見事な結果を残した。ちなみに辻本選手はその実績を買われて翌年にヨシムラ入し、TT-F1チャンピオンとなった。8耐は参加車も多く、どうしてもトップチームにしか目が行かないのが普通だけど、いろんなところで沢山のドラマがあるから、順位にかかわらず楽しめる面白いレースなんだ。

昭和な細ポカリを飲む若き日の辻本聡氏。といっても、当時の私は全日本ロードレースを全戦取材していたので、個人的には辻やんと呼んだ仲でした。現在は三浦半島の海岸沿いでカフェを営んでおります。→Café PILOTA MOTO

レース後も続く帰路&記事制作の耐久戦

さて、8耐のレース取材を終えたところで我々は本当の耐久戦に突入する。急いで東京へ戻り、記事を作って印刷所へ投げ込まなければならない。〆切が目前まで迫っているのだ。中でもギリギリまで追い込まれたのが、台風の直撃で6時間に短縮された1982年の8耐帰路。前記した通り、当時は東名阪でそのまま東名高速へ行けなかったから、下道で東名岡崎IC まで向かい、そこから東名で東京へ戻るというルート。ところが、台風の影響で頼みの東名も通行止となり、ひたすら下道を使って東京へ向かうことになる。それでも所々で通行止めや渋滞に遭遇するのだが、よりによって静岡の海沿いの道で車列が動かなくなった。すぐ右手には荒れ狂う海。みるみると高くなってゆく波がついには防波堤を乗り越えて車の屋根にバシャバシャと降りかかる。これには本当にメンタルを削られたね。しかたなく最短の海沿いルートを諦め、富士山の裾一野を迂回し、知り合いの家で休憩&情報収集。当時はスマホもパソコンもないので、状況を把握するにも一苦労ですよ。その後、東名が開通したとラジオで聞き、東名経由で帰社したわけですが、所要時間はなんと24 時間……。そこから、大量の撮影フィルムを現像に出し、鉛筆ラフ&ワープロ原稿作業へ。最後は印刷所に缶詰となり、印刷物の校正を繰り返してようやくゴールを迎える。

当時はそのすべてが当たり前だった訳だけど、いま振り返るともの凄いエネルギーを注ぎ込んでいたんだなと改めて思う。なにはともあれ“ガッツ”。現代では通じない話だが、約1週間続くこの鈴鹿8耐・記事制作の耐久戦は、まさにガッツで乗り切っていたとしかいいようがないね~。

ガッツといえば“バイクの甲子園”と呼ばれた鈴鹿4時間耐久レースが印象深い。’80年から8耐ウィーク内で開催され、当初は市販車ベースの2スト250と4スト400で争われ大人気となった。ピーク時の’88年にはエントリー台数で619台を記録し、才能豊かな若手ライダーを数多く輩出した。レース中にトラブルで走行不能となれば、灼熱のサーキットをひたすら押してピットまで戻るという、耐久レースならではのガッツ溢れるシーンが数多く見られた。

ちなみに、こちらが当時のヤングマシンに掲載された鈴鹿8耐記事の一部。ヨシムラは鈴鹿8耐の記念すべき第1回大会(左)に続き、初めて世界選手権シリーズとなった’80年の第3回大会(右)でも優勝を飾った。

最後に’80年代のレースクイーンを。バブル経済でスポンサーマネーが鈴鹿8耐に注ぎ込まれるようになると、キャンギャルもプロ化され華やかさを増していった。これもまた鈴鹿8耐の大きな魅力のひとつとなり、多くの観客を集める要因に。モデルさんもこれを踏み台にして、芸能界などにステップアップする人も多かったよね。最後の岡本夏生さんはその代表格。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(鈴鹿8耐)

昨夏の「悔しさ」を「歓喜」に変えるための新布陣 バイク乗りの間でいまや知らぬ者はいない、横浜発の気鋭用品メーカー「Kaedear(カエディア)」。その代表・飯沢智博氏が率いるレーシングチームが、202[…]

アメリカで僕もCB1000Fが欲しいなと思っている ──CB1000Fの印象から教えてもらえますか? 前日はHSR九州のサーキットをかなり本気で走行しましたが、その感想も含めてお願いします。 フレディ[…]

ヤマハが6年ぶりにファクトリー復帰! ホンダHRCが迎え撃ち、スズキCNチャレンジが挑む! 2025年8月1日~3日に開催された「”コカ·コーラ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第46回大会」では、4連[…]

『鈴鹿8時間耐久ロードレース選手権』を初めて観戦した模様を動画に収録 この動画では、若月さんが鈴鹿サーキットの熱気に包まれながら初めて目の当たりにするロードレースの“速さ”や“迫力”に驚き、感動する姿[…]

MotoGPライダーのポテンシャルが剝き出しになったトップ10トライアル 今年の鈴鹿8耐で注目を集めたのは、MotoGPおよびスーパーバイク世界選手権(SBK)ライダーの参戦だ。Honda HRCはM[…]

最新の関連記事(レース)

現行レギュレーションは最後になる2026年 2月27日に開幕を迎えたMotoGP2026シーズン。注目のトピックスはたくさんありますが、僕が注目しているのは1000ccエンジンとミシュランのワンメイク[…]

SHOEIが1名増、「X-Fifteen マルケス9」はまさにリアルレプリカ WSBK(スーパーバイク世界選手権)で3度頂点を極めたトプラック・ラズガットリオグル(プリマプラマックヤマハ)のMotoG[…]

“モンスターマシン”と恐れられるTZ750 今でもモンスターマシンと恐れられるTZ750は、市販ロードレーサーだったTZ350の並列2気筒エンジンを横につないで4気筒化したエンジンを搭載したレーサー。[…]

開幕戦タイGPを前に WRCで大活躍している勝田貴元選手と食事をしました。彼は’24年からモナコに住んでいるんですが、なかなか会う機会がなかったんです。実はMotoGPもかなり好きでチェックしていると[…]

短期間でよくぞここまで……! のヤマハV4 マレーシア公式テストの現地ナマ情報第2弾は、ついにV型4気筒エンジンにスイッチし、スーパーバイク世界選手権(SBK)チャンピオン、トプラック・ラズガットリオ[…]

人気記事ランキング(全体)

日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

ミラーの奥に潜む影…覆面パトカーはどんな車種が多いのか まず押さえておきたいのはベース車両の傾向。国内で多く採用されているのは、トヨタ・クラウンや日産・スカイラインといった中〜大型セダンだ。いずれも街[…]

グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]

最新の投稿記事(全体)

ライダーの夏を彩る「名探偵コナン」コラボ ワークマンが送る、名探偵コナンとのコラボアイテムのコンセプトは「夏の難事件は、ワークマンが解決」。真夏のアスファルトからの照り返しや、突然のゲリラ豪雨など、夏[…]

現行レギュレーションは最後になる2026年 2月27日に開幕を迎えたMotoGP2026シーズン。注目のトピックスはたくさんありますが、僕が注目しているのは1000ccエンジンとミシュランのワンメイク[…]

河津桜祭りは2月7日~3月8日まで開催! モーサイをご覧の皆様こんにちは。モータージャーナリストの相京です。最近はライターよりyoutube活動の方が多め。そして、近ごろは河津観光アンバサダーも担当し[…]

スーパースポーツより贅沢な感性を追求した最速頂点バイク! 1984年、それまで空冷DOHC4気筒で牙城を守り続けたカワサキが、初の水冷化と先鋭フルカウルのGPZ900R Ninjaで世界最速宣言を謳っ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

- 1

- 2