![[’88-]ホンダ アフリカツイン:浪漫の塊だった”パリダカ・レプリカ”【青春名車オールスターズ】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/06/128_01-main.jpg?v=1688031634)

’80年代――あの頃のバイク文化は、レースの文脈と切っても切り離せないものだった。本記事では、当時のライダーを熱狂させたレーサーレプリカモデルから、現代にも続くホンダのパリダカマシン、アフリカツインを取り上げる。※本記事はヤングマシン特別号 青春単車大図鑑からの転載です。

●文:ヤングマシン編集部

500台限定で登場したチャンピオンレプリカ〈ホンダ アフリカツイン〉

年末、あるいは正月にフランスのパリをスタートし、アフリカ大陸を走破してセネガルのダカールを目指す「パリ・ダカールラリー」(’09年からはコースを南米に移して開催)。’78年に始まった当初はラリー好きのフランス人による”壮大なイベントレース”だったが、’81年にFIA(国際自動車連盟)とFIM(国際モーターサイクリズム連盟)の公認を獲得してからは各メーカーのワークスチームも参戦するようになり、世界中から注目されるメジャーレースとなった。

ホンダは、第4回大会の’82年に単気筒のXR500をベースにしたレーサー XR500Rで優勝したが、’83年にBMWが投入した800㏄(後に1000㏄)水平対向2気筒のファクトリーマシンは、’85年まで3年連続優勝という強さを示す。パリ・ダカはスピード競争になっていて、重くても大排気量のツインのほうが有利だったのだ。

そこでホンダは、XLV750Rの水冷SOHC3バルブ45度V型2気筒を4バルブ化して搭載したワークスレーサーのNXRを開発。初めて投入された’86年から、ライバルのBMW/ヤマハ/カジバほか、後に加わったスズキと激闘を繰り広げ、’89年まで4年連続で優勝するという快挙を成し遂げた。

そして’88年、そのNXRの技術をフィードバックした市販車 アフリカツイン(欧州名XRV650)が発売される。さすがにその大きさから国内では限定車扱いだったが、モデルチェンジを繰り返して’00年まで販売された。

【’88 HONDA AFRICA TWIN[RD03]】ロードスポーツのブロスと同じ水冷52度Vツインを角断面ダブルクレードルフレームに搭載。大容量24Lの燃料タンクと一体にデザインされた大型フェアリグ、アルミ製アンダーガードがNXRのスタイルを彷彿させる。■空冷4ストV型2気筒 SOHC3バルブ 647cc 52ps/7500rpm 5.7kgm/6000rpm ■195kg ■タイヤサイズF=90/90-21 R=130/90-17 ●当時価格:74万9000円

’86 ホンダ NXR750:パリダカ4連覇の伝説的マシン

’84年秋にプロジェクトチームが結成され、’86年の優勝を目指して開発されたワークスマシン。エンジンはダートトラックレーサーRS750Dのノウハウを生かしたもので、’89年型では最高速度177km/hをマークした。

【’86 HONDA NXR750】■空冷4ストV型2気筒 SOHC4バルブ 779.1cc 75ps/7000rpm以上 8.29kgm/55000rpm ■128kg以下 ■タイヤサイズF=19(21) R=18 ●競技専用車

ホンダ アフリカツインの系譜

’90 ホンダ アフリカツイン[RD04]

【’90 HONDA AFRICA TWIN[RD04]】’90年に排気量を647→742ccにアップするとともに、フェアリングを大型化。写真の’92年型はデジタルトリップメーターを装備する。

’93 ホンダ アフリカツイン[RD07]

【’93 HONDA AFRICA TWIN[RD07]】フレームやサスペンションを新設計するとともにデザインも一新した’93年型。’95年にはカウルとスクリーンの形状を変更している。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事([連載]青春名車オールスターズ)

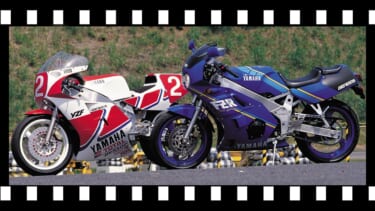

ナナハン並みの極太リヤタイヤに見惚れた〈カワサキ GPZ400R〉 レーサーレプリカブーム真っ只中の1985年。技術の進化に伴い、各社はレースで培ったテクノロジーをフィードバックさせたモデルを多く打ち[…]

ヤマハXJ400:45馬力を快適サスペンションが支える カワサキのFXで火ぶたが切られた400cc4気筒ウォーズに、2番目に参入したのはヤマハだった。FXに遅れること約1年、1980年6月に発売された[…]

ヤマハFZR400:極太アルミフレームがレーサーの趣 ライバルがアルミフレームで先鋭化する中、ついにヤマハもFZの発展進化形をリリースする。 1986年5月に発売されたFZRは、前年に発売されたFZ7[…]

スズキ バンディット400:GSX-Rのエンジン流用ネイキッド 59psというクラス最強のパワーを持ち、1984年に華々しく登場したGSX-R。 レーシーに設定されたこのマシンの心臓部の実用域を強化し[…]

ヤマハFZ400R:ワークスマシンと同時開発 市販レーサーと同時開発したNS250Rがリリースされた1984年5月。 400クラスにも同様の手法で開発されたマシンが、ヤマハから世に放たれた。 FZ40[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

ナナハン復権の号砲! CB750Fは、わずか4年で劇的進化 CB900Fと同時進行で開発された750F。ところが1979年早々から欧州で900F、北米で750Fが発売されたにもかかわらず、なぜか日本で[…]

人気記事ランキング(全体)

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

最新の投稿記事(全体)

「寒さ」を我慢する時代は終わった 冬の寒さは不快なだけではない。身体をこわばらせ、思考力を低下させ、日々のパフォーマンスを著しく下げる要因となる。 2026年2月12日から17日まで開催されているPo[…]

終わらないハンターカブの進化と魅力 2020年の初代モデルの登場以来、CT125ハンターカブの魅力は留まることを知らない。 先日発表された2026年モデルでは、初代で人気を博した「マットフレスコブラウ[…]

2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]

イタリアの職人集団が生み出すライダーのためのフットギア Stylmartin(スティルマーティン)の名を良く知るのはベテランライダーであろう。というのも1980年代の世界グランプリを沸かせたライダーた[…]

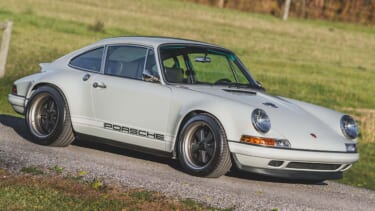

ポルシェ草創期に使われたボディカラーで再構築 1990年モデルのカレラ2(964)をベースにレストモッドされた「ノヴァート・コミッション」もまた、911の持つカッコよさをシンガーの世界観でもって再構築[…]

- 1

- 2

![ホンダ アフリカツイン|[’88-]ホンダ アフリカツイン:浪漫の塊だった”パリダカ・レプリカ”【青春名車オールスターズ】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/06/128_01-768x512.jpg?v=1688029532)

![ホンダ NXR750|[’88-]ホンダ アフリカツイン:浪漫の塊だった”パリダカ・レプリカ”【青春名車オールスターズ】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/06/128_02-768x512.jpg?v=1688030321)

![ホンダ アフリカツイン|[’88-]ホンダ アフリカツイン:浪漫の塊だった”パリダカ・レプリカ”【青春名車オールスターズ】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/06/128_04-768x512.jpg?v=1688030099)

![ホンダ アフリカツイン|[’88-]ホンダ アフリカツイン:浪漫の塊だった”パリダカ・レプリカ”【青春名車オールスターズ】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/06/128_05-768x512.jpg?v=1688030100)