2022年4月24日に東京サマーランドで開催された「第13回モンキーミーティング in 多摩」にて、新型ダックス125の展示とともに、本田技術研究所で初代ダックスをデザインした森岡 實さんのトークショーが行われた。トークショー後のインタビューも交え、蘇ったダックスが何を継承したのか探ってみた。

●文/写真:ヤングマシン編集部 ●タイトル写真:真弓悟史 ●取材協力/写真:ホンダ

ダックスホンダ、CB900F/750F、CB1100Rなどを生み出した稀代のヒットメーカー

1961年に本田技術研究所に入社した森岡 實(もりおか みのる)さんは、CB900F/CB750Fのデザイナーとして広く知られている、ホンダの名物デザイナー、そして後年は二輪/ATVの商品企画責任者だった方だ。2002年に定年退職するまでに携わった主要な製品を並べるだけでも、森岡さんのヒットメーカーぶりがわかる。

森岡 實(もりおか みのる)さん。1961年に本田技術研究所入社、2002年に定年退職。2003年から長岡造形大学、桑沢デザイン研究所の非常勤講師として後進の育成に尽力している。

1961年に入社すると、すぐに軽四輪スポーツカー「スポーツ360」のクレイモデルを制作し、翌年には東京モーターショーで公開(市販には至らず)。その後、発電機や軽四輪トラック「TN360」、小型耕運機「F25」を経て、1968年にダックスホンダをデザインする。このほか、世界初の3輪タイプ量産バギー「US90」や「エルシノアCR250M」、そして「CB900F」「CB750F」「CBX」「CB1100R」と誰もが知る名車を手掛け、「CX500ターボ」や「トランザルプXL600V」「NOVA 110」なども生み出した。

そんな森岡さんがデザイナーになったきっかけについての質問から始まったトークショーは、高度経済成長期らしいエピソードにあふれていた。

子供のころから数学や科学、物理が得意だった森岡さんは、絵を描くことも好きだったことから、医者か絵描きのどちらになろうか迷っていた。ところが、中学校1年生のときに父親を亡くし、熊本の大雨で裏山が崩れて家が倒壊するという災難にも遭った。そんな状況から、早く自分で稼いでいきたいと思った森岡さんは、医者になったら稼ぐまでに時間がかかると判断し、デザイナーの道を選んだ。

当時、デザイナーという職業は「看板屋ですか?」と聞かれる程度の存在で、まだまだ世間に認知されているわけではなかった。ホンダ内でもデザイナーの数は少なく、森岡さんが入社した頃には、四輪や発電機、耕運機なども含めた全機種をたった7人で担当していたというから驚きだ。現在のようにはっきりとした分業もなく、なんでもこなす必要があった。だからこそ、その時期に覚えた仕事は後年の糧になるものでもあったはずだ。

トークショーでMCを務めたのは、ヤングマシン本誌でも活躍する下川原リサさん。クロスカブ110で日本一周を果たしたガチンコ系ツーリングライダーだ。

本田技研を選んだのは、日本で一番給料が高かったから。高度経済成長期が始まったのは1955年頃と言われており、その中でも破竹の勢いを見せた本田技研の成長スピードは、他の追随を許さなかったようだ。専門学校卒業でも、そこらの学卒(大学卒業者)を上回る給料だったし、最初のボーナスはなんと給料10か月分も出た。

デザイナーの募集に合格した時の気分は? と聞かれた森岡さんは、「とても嬉しかったですね。なかでも一番は、最初に食べた会社の食堂のメニューがすごく大きなトンカツだったこと。草履みたいなのが食べられた。大感激でしたよ」と懐かしそうに振り返る。

デザイン係長を自称する本田宗一郎が、全てをイチから手ほどき

本田宗一郎が絵を描くことを趣味にしていたことは、熱心なファンならご存じだろう。しかし、デザインへの造詣は我々が思うよりもはるかに深かったようだ。

森岡さんによれば、本田宗一郎は絵心、遊び心が本当にわかる社長だった。そしてカリスマ性も、やはり高かった。若者を相手にさまざまな話をし、その内容は聴いているだけで嬉しくなり、何度も感動させられるようなものだったという。

そして、そんな本田宗一郎こそがダックスの誕生に大きな影響を与えていた。

モータースポーツをテーマにした遊園地「多摩テック」がオープンするとともに初代モンキーが誕生。アメリカに輸出されたモンキーは、子供たちがバックヤードバイクとして楽しんだ。家の裏庭で乗り回して遊ぶバイクだったのだ。しかしモンキーはあまりにも小さかったため、もう少し大きなバイクを作れないかとアメリカの営業サイドから要望が出された。

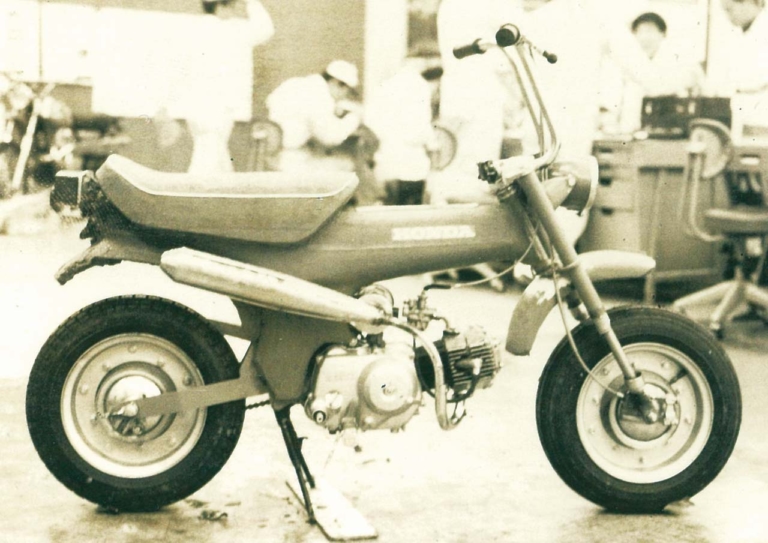

そこで森岡さんが手掛けたのが、下のスケッチだった。ご覧のとおり、すでにダックスの原型が出来上がっている。

本田宗一郎に「これだ!」と言わせたスケッチ。入社したばかりの若造は使い走りにされることが多く、絵を描いている時間がなかった。そのまま何年も過ごすことになりかねないと感じた森岡さんは、人知れず自宅で絵を描いて、ほんの10分で描きましたよという顔で提出する、そんなことを繰り返した。このスケッチが社長(本田宗一郎)の目に留まるよう、タイミングを見計らって机の端に置いておいたことも功を奏した。

ところが、腕によりをかけたスケッチはアメリカホンダで酷評された。モンキーの大きいやつが欲しかったのに、と。現地へ持参した営業担当者は、スケッチを二つ折りにして鞄に詰め込み、帰ってきたという。それは森岡さんをひどく落胆させる出来事だった。

営業「NO!」、本田「GO!」

だが、本田宗一郎が“先見の明”を見せつけるのは、まさしくここからだ。そもそも、ダックスの原型になるスケッチは、アメリカサイドの要望から生まれたものではなく、本田宗一郎による「いろんな人が取っつきやすい、機械を感じさせないシンプルなデザインを作れ。フレームも一回の成型で出来るようなシンプルなものがいい」という言葉を受けて制作されたもの。それまでの“バイクらしさ”からかけ離れ、ガソリンタンクが見えない、サスペンションが見えない形でデザインされたものだった。

これに営業サイドは“NO”を突き付けたわけだが、本田宗一郎はそれを意に介さず“GO”と言った。

これがモンキーの兄貴分だったら、ちょうど現在のモンキー125のようなものになっていたかもしれない。しかし、本田宗一郎は世界中にバイクを広めるため、素人から危険そうに見える要素を可能な限り隠すデザインを推進したのだ。

これを受け、次はクレイモデル(粘土で作る実際のバイクに近いもの)の制作に取りかかった。クレイモデルは初期のものと完成形に近いものがあったが、スケッチからクレイモデルの完成までにかかった期間は2週間程度だったという。頭の中でイメージは出来ていたから、難しくはなかった。

本田宗一郎はGOサインさえ出してしまえば、あとは細かいことを言わない。だから、あとはデザイナーが作りたい形を作り、それを実際に設計と折り合わせ、生産工場で作れないところがないか現場と相談しながら進めていくだけだった。

最終形に近いクレイモデル。この時点ではまだナイトハルト方式のリヤサスペンションを想定していたようだ。上の2つとともに、1967~1968年頃の撮影。

ただ、アメリカのクリスマス商戦に間に合わせる必要があったので、実際の量産では諦めた技術もあった。四輪のオールドMINIが採用していたことで知られる、ナイトハルト方式のリヤサスペンションもそのひとつ。コイルスプリングを使わず、フレームの中に入れたゴムのねじれを利用して衝撃を吸収する構造だったが、開発に時間がかかり過ぎることから諦め、コンベンショナルなツインショックを採用することに。また、スケッチではアルミ製ダイキャストのフレームを想定したが、実際にはスチール製プレスフレームになったことから、形もそれに合わせて改変している。

アメリカで売る、それもクリスマスプレゼントになるようなバイクだからこそ、限られた期間に力を結集して作り上げていく必要があった。

ダックスの名前は日本仕様のチームが付けた

スケッチでもわかるとおり、最初の設計はアップフェンダー&アップマフラーだ。“オフロードでも遊べるバイク”を意識した選択だったが、日本では利便性を意識して、泥はねを防ぎやすいダウンフェンダーを採用したダックスホンダST50/70が最初に発売された(半月後にアップフェンダーのエクスポートも発売)。アメリカでは単にST50/70を名乗ったが、その胴長短足のスタイルをとらえて、日本仕様を検討するメンバーの誰かがダックスホンダと名付けた。もちろん、短足で可愛い犬種「ダックスフンド」をもじった名称だ。

アメリカでは当然のようによく売れたが、ヨーロッパでも「けっこう売れた」そうだ。それも、南フランスのコートダジュールやニース、さらにはモナコなどでレンタルバイクの需要が大きかったという。このバイクがビキニの可愛らしい女性を乗せてビーチを走る姿が、あちこちで見られた。本田宗一郎の“先見の明”を痛感せずにはいられなかった。

日本では、銀座で電柱にダックスを首輪でつなぐという斬新なプロモーションを展開。瞬く間にダックスの名が日本中に広がった。特に女性に受け入れられ、それまでホンダ社内のバイクでのレクレーションは女性の参加が少なかったというが、ダックスのおかげで集まるようになった。森岡さんは「狙った通りにコンセプトが理解されている」と感じたという。

構造上、モンキーのようなヘビーなカスタムは難しかったが、白い「ホワイトダックス」や花柄シートなどが受け入れられ、ファッションの一部として独自の立ち位置を築いていく。

森岡さんにとってダックスは、「50年経ってもみなさんが可愛がってくれる、自分のものにして遊んでくれる。かけがえのない、自分の息子のような感じがするバイク」になった。

【DAX HONDA ST50 EXPORT[1969]】本田宗一郎の愛犬の名がダキシーだったことから、それになる可能性もあった(?)と言われる。最終的には長く愛される“ダックス”のペットネームに落ち着いた。森岡さんも「ピッタリの名前になった」と目を細める。

森岡さんの奥様と娘さんが2人乗りしているシーンは、まるでプロモーションのために撮影されたポスターのよう。オフロードも走れるようにと、ポジションの自由度を狙ったロングシートが、タンデムのしやすさに繋がった(本来は1人乗り設計だが、おおらかな時代ということで念のため)。

研究所で始めたプロジェクトでは、こんな姿のダックス……というかダックスをベースにしたモデルも検討。暖かい時期だけでなく冬でも売れるようにと、雪や砂の上を走れるバイクを狙ったが、タイヤが太すぎてきちんと走るのは難しかったという。

新世代のダックス125が継承した、長く愛されるデザイン

初代ダックスを手がけた立場から、新型ダックス125はどう見えるのだろうか。

「そうですね、跨っただけで取りまわしなどはわかりませんが、ダックスらしらを上手くとらえているなと思います。今の若い人に聞いても、かつてのダックスのようなバイクだったら乗ってみたいというような方が多い。そんな可愛いイメージを残しながら、もっと遠くまで走れる実用性を持たせたのでしょう。53年前とは時代が変わっていますが、よくイメージを残したと思います」

現在もファンが多いエルシノアやCB900Fなど、ホンダの代名詞のようなモデルのデザインを手がけてきた森岡さん。最後に、長く愛されるデザインを生み出す秘訣を聞いてみた。

「初めてCB900Fの話をもらったとき、なんで私がと思ったものでした。モーター文化やデザインの進んだ欧州にデザイン検討に行かされたわけですが、若いのがひとりで行って何ができるのか、と……。でも、最初は何も描けず苦しい思いをしながら、現地でお客様に会って話をすると、いろいろ分かってくるんです。本田宗一郎さんに叩き込まれた、お客様が大事だということ。“お客様のことを考えてやれ”ということに尽きると思いますね」

森岡 實さんのプロフィール。

※本記事は“ヤングマシン”が提供したものであり、文責は提供元に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

あなたにおすすめの関連記事

「パールネビュラレッド」と「パールカデットグレー」の2本立て ホンダは、1999年を最後に姿を消していた“ダックス”のビッグネームを、新たに原付二種125ccとして復活させる。モンキー125からはじま[…]

ホンダは、スーパーカブ110をモデルチェンジするとともに兄弟車のクロスカブ110にも同様の変更を施し、2022年4月14日に発売すると正式発表した。最新の排出ガス規制に対応した新エンジンを搭載し、前輪[…]

微笑みの国からやってきた、見れば笑顔ほころぶ円筒形 ボディを兼ねるフレームに燃料タンクを内蔵し、小径ホイールでキビキビ走るレジャーバイクといえば、いま話題のダックス125……だけじゃない! コンセプト[…]

原付二種ビジネスバイクのド定番がモデルチェンジ! もちろん趣味のバイクとしても魅力あふれる ホンダは、新型の空冷単気筒エンジンを搭載する「スーパーカブ110」を正式発表した。2017年のモデルチェンジ[…]

Honda & MAAN Motocicli Audaci presentano il "SuperCub 125X" 生産モデルから大幅に逸脱しない設計……だけど雰囲気は一変! 日本でも好評[…]

最新の記事

- 最新相場もわかる! 人気バイク歴代モデル図鑑:ヤマハXSR125【足つき向上オプションがうれしい2025年モデル】

- 新型MT-07/中須賀選手WIN/PG-1再考。ヤマハ関連注目ニューストピック【2025年6月版】

- 「待ってたやつ!!」ホンダ新『ゴリラ125 プロトタイプ』登場! 鉄製ビッグタンクと鋲打ちシートでモンキー125が転生【海外】

- Bluetooth内蔵の次世代バッテリー「Lead Maxリードマックス」が日本上陸! スマホで監視&非常時も安心の画期的な機能とは?

- 【最終回】白バイ隊員が教える車種別ライテク! あなたのバイクで安全運転スキルアップ! 【ヤングマシン×警視庁 VOL.12】

- 1

- 2