意外と簡単! ボアアップ原付バイクに必須な排気量変更申請の方法【書類もチューン】

ボアアップしたら改造申請が必要?

そもそも、なぜ排気量変更申請をしなければならないかについて考えてみましょう。

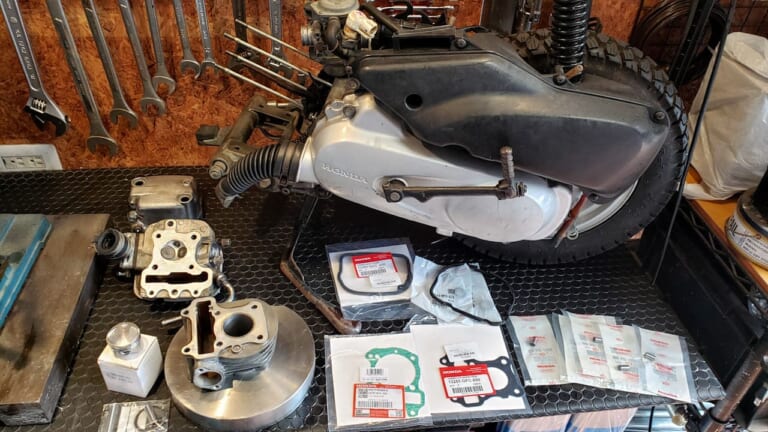

ボアアップはエンジンのシリンダーを拡大し、排気量を増やす改造です。この改造により、原付バイクのパワーを上げることができますが、排気量が変わると法的には異なる車両として扱われます。

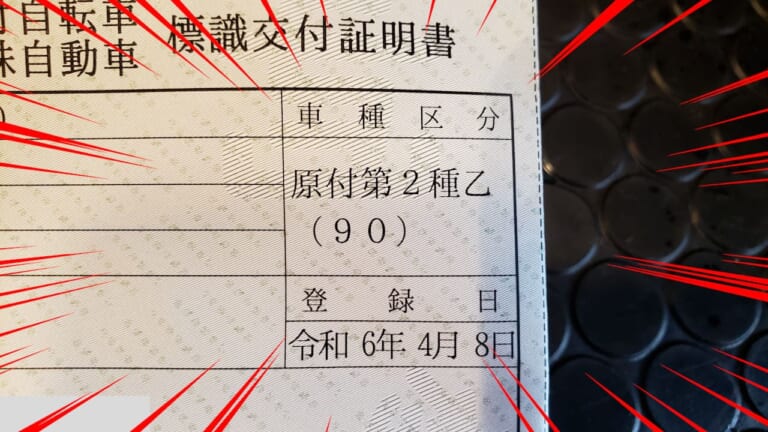

道路運送車両法では、二輪車のうち排気量50cc以下のものを「第一種原動機付自転車(原付一種)」、排気量50ccを超え125cc以下のものを「第二種原動機付自転車(原付二種)」としています。原付二種は、排気量50cc超90cc以下のものは黄色ナンバープレート、90cc超125cc以下のものであればピンクナンバープレートとなります。

申請を怠ると違法改造車両として扱われ、罰則の対象となるばかりでなく、万が一の事故の際に保険が下りないなどの大きな弊害がある可能性があるので、排気量を変更したら必ず申請を行うようにしてください。オジサンとの約束だぞっ!

自分でもできる! 排気量変更申請

排気量改造申請というと車検場に行って難しい書類を提出するイメージがあるかもしれませんが、原付バイクの排気量申請は役所の納税課で手続きできます。しかも意外と簡単なんです。ちなみに、地方自治体によって必要な書類が違ったり手続き方法も異なるので、ここからは筆者が住んでいる神奈川県相模原市を例に解説いたします。

必要書類について(※神奈川県相模原市の場合)

・排気量変更申請書

・改造を確認できる書類

・標識交付証明書

・ナンバープレート(車種区分が変更となる場合)

・運転免許証などの本人確認証

最初の「排気量変更申請書」(※自治体によって名称も内容も異なります)は納税課にいけばあるので、その場で記入してください。問題となるのは「改造を確認できる書類」←コレです。

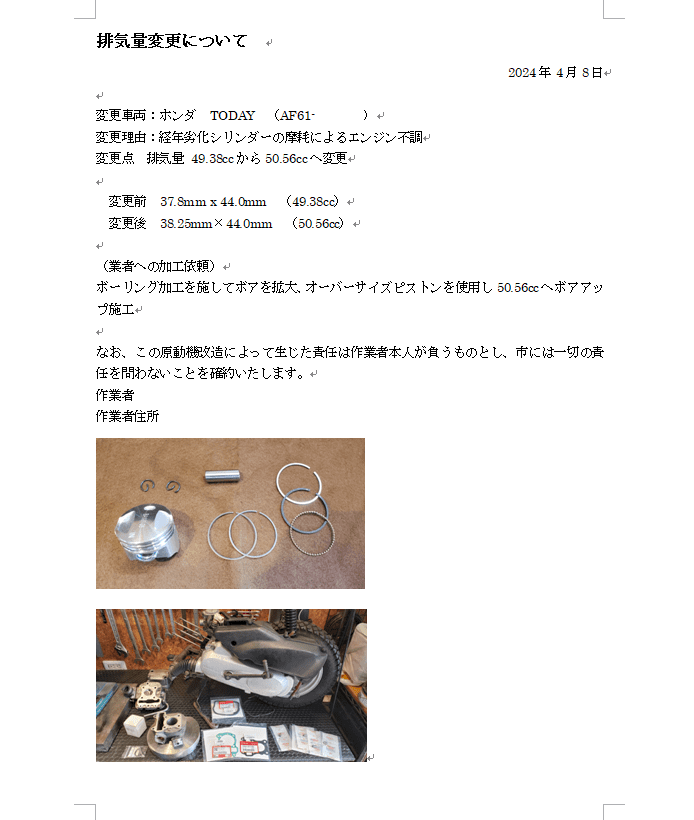

じつはコレ、とくにフォーマットが決まっていないらしくて(※相模原市の場合)、ぶっちゃけた話、架空ボアアップ(50ccのまま改造申請)ではないことを証明できればいいそうなのです。ブツを見せたほうが早いと思うので、実際に私が申請に使った書類をお見せしましょう。

記載事項は以下の通り

・変更する車両の情報

・排気量変更の理由

・変更点(変更前と変更後のボア&ストロークと総排気量)

・作業内容について

今回は微増ボアアップ(オーバーサイズピストンの使用)で珍しかったせいか、逆に興味を持った担当者の方にいろいろと聞かれましたが、通常は作業内容について聞かれることはほとんどありません。

今回のはオーバーサイズピストンを使ったごくわずかなボアアップ。だけど、原付二種であることは間違いない。

むしろ大切なのは、末尾の「この改造によって生じた責任は作業者本人が負うものとし市には一切の責任を問わないことを確約いたします」の一文がもっとも大切なのだそうです。たしかに責任の所在は大切ですよね~!

申請までの時間はものの5分で完了

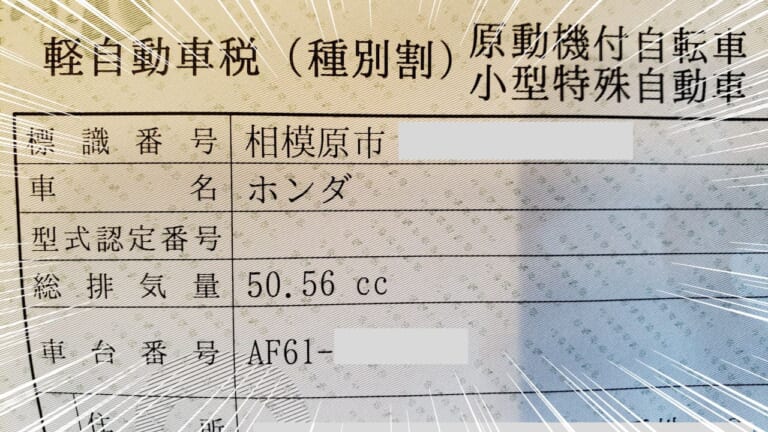

排気量変更申請を記入して、標識交付証明書とナンバープレート、そして自作の改造を確認できる書類を提出したら、運転免許証などで本人確認してから椅子に座って待つこと数分。窓口で新しいナンバーと新しい標識交付証明書をいただいて、排気量変更の申請は完了です。

かかった時間はものの5分。長くても10分ぐらい。初めて挑戦すると緊張するかもしれませんが、拍子抜けするほど簡単に終わる申請です。

詳しくはお住まいの自治体に確認しよう

繰り返しになりますが、原付バイクの排気量変更申請は地方自治体によって、必要な書類も手順もルールも違います。バイクの改造をする前に役所に電話をして確認しておきましょう。

とはいえ、筆者はこれまで十数回の排気量変更申請をやってきましたが、どうやって排気量を変更したかさえ説明できれば問題なく申請することはできました。

堂々と公道を走るためにも皆さんも排気量申請にぜひともチャレンジしてみてください。この記事が皆様の参考になれば幸いです。今回も最後まで読んでいただきありがとうございました~!

私のYouTubeチャンネルのほうでは、「バイクを元気にしたい!」というコンセプトのもと、3日に1本ペースでバイクいじりの動画を投稿しております。よかったら遊びにきてくださいね~!★メインチャンネルはコチラ→「DIY道楽」 ☆サブチャンネルもよろしく→「のまてつ父ちゃんの日常」

※本記事の文責は当該執筆者(もしくはメディア)に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。

最新の関連記事(DIY道楽テツ)

アクセルワイヤーが長すぎた!というトラブル ハンドルを交換して長さが合わなくなってしまったり、はたまたケーブルそのものが痛んでしまったり。こうしたアクセルワイヤー(スロットルケーブル)を交換する際、「[…]

セルが弱くなったらバッテリー交換のサイン スクーターのバッテリーが弱ってきたのか、始動性がイマイチになってきました。 そういえば、このバッテリーもずいぶんずいぶん古くなってきたので、バッテリーを買い替[…]

新品タイヤが滑るその理由 新しいタイヤは滑ります。 滑りたくないから新しいタイヤに交換したというのに、なぜか新しいタイヤはマジで滑るんです(経験者は語る)。 なぜ滑るかというと、それはタイヤの製造過程[…]

場所によっては恒例行事なバイクの冬眠(長期保管) 「バイクの冬眠」…雪が多い地域の皆様にとっては、冬から春にかけて毎年恒例の行事かもしれませんね。また、雪国じゃなかったとしても、諸事情により長期間バイ[…]

燃料コックにも涙? それはある日の出来事。バイクで走り出そうとガソリンタンクの燃料コックをオンにした時、指先に冷たいものを感じました。 何があるのかと覗き込んでみると・・・燃料コックが泣いているぅ~![…]

最新の関連記事(メンテナンス&レストア)

怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]

グリスよ、なぜ増えていく? バイク整備をやっていると、なぜか増えていくものがあります。そう、グリスです。ベアリング用、ステム用、耐水、耐熱、プラ対応、ブレーキ用、極圧グリス、ガンガン使える安いやつ・・[…]

徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]

論より証拠! 試して実感その効果!! カーワックスやボディシャンプーなどを手掛けている老舗カー用品ブランドとして知られる『シュアラスター』。シュアラスター展開するLOOPシリーズはエンジン内部のコンデ[…]

さ~て今週のラバゲインは!? これまでのラバゲインの活躍っぷりは過去記事でご覧になってください(↓) これまでラバゲインを使って、おもにインシュレーターを中心に検証してきたわけですが、正直に言うと、ず[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

伝説の暗殺拳が拓く、愛と宿命の世紀末 1980年代、原作・武論尊、作画・原哲夫により展開され、少年たちの胸を熱く焦がした『北斗の拳』。その魅力について振り返っておこう。 物語の舞台は、199X年の核戦[…]

アクティブなシーンで大活躍! 防水性の高いコンパクトバッグ 自分に合ったバッグ選びはなかなか難しいもので、しっくりくるものに出会えないとお悩みの方も多いはず。今回紹介するQUICK PACK Tras[…]

2025/9/16:衝撃のシルエットティザー公開 中国のSNS『微博』で「新しい命を創造する」というメッセージとともに、丸目ネイキッドのシルエットが公開された。画像の解析からは、丸型ヘッドライトやダブ[…]

「遊べるカブ」の完成形、JA60型の熟成 まずはベース車両であるクロスカブ110の実力をおさらいしておこう。2013年の初代登場以来、ビジネスバイクの代名詞だったスーパーカブに「遊び心」を注入し、独自[…]

最新の投稿記事(全体)

PC+セミハードが生む、安心感のあるセミハード構造 シェルシートバッグSはPC(ポリカーボネイト)シェルとEVAを組み合わせたセミハード仕様。形状をしっかり保つPC素材により、走行中でもバッグが潰れに[…]

ハーレーとインディアンの混成チームで、ほうとうと大型バイクイベントを巡る河口湖ツーリング ツーリング当日から遡ること1週間前。週間天気予報は雨マーク。降水確率も高く中止になるに違いない、と編集部はたか[…]

バイク用インカム界の“通信のプロ”、MIDLAND(ミッドランド)が動いた! 日本総代理店の株式会社LINKSは、ブランド創業65周年を機に「MIDLAND Re-BORN」プロジェクトの始動を発表し[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

『EXCEED-2』は、2モデルがラインアップされるKabutoのオープンフェイスシリーズの上位モデルで、空力特性を高めた帽体とシールド形状などを特徴とし、快適性を向上させている。 このたび追加される[…]