昭和50年代は、免許制度の改正により人気が中型に集中し始めた時代だ。ここではレプリカブーム以前、中型黎明期のヒット作を紹介する。

●文:ヤングマシン編集部 ●取材協力:ZEPPAN UEMATSU

あの頃の中型 青春名車録「2気筒の時代」(昭和51~53年)

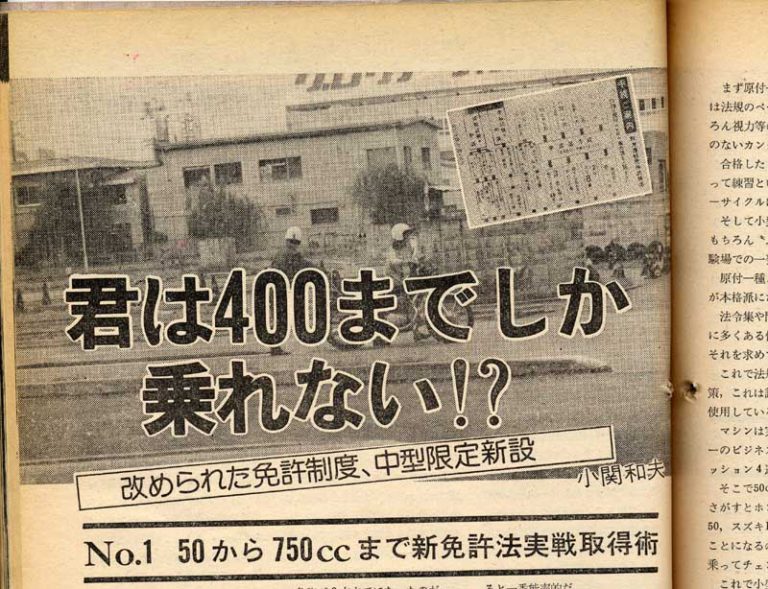

昭和50年(1975)10月1日、免許制度が改正され401cc以上のバイクに乗るためには大型免許(=限定なしの自動二輪免許)が必要になった。しかも、大型免許は教習所で取得することができなくなり、運転免許試験場で実技試験をクリアすること(いわゆる限定解除)がマストとなった。これにより難易度は急上昇、以降、国内の市場は中型バイクが主流となっていく。

そんな昭和50年代にまず中心となったのは4スト400ccの2気筒モデルで、国産4メーカーが勢力争いを繰り広げた。中でもDOHCのスズキGSとハイパワーを誇ったホンダのホークが人気を獲得したのだ。

昭和50年(1975)10月1日から新免許制度に移行し、その翌月の11月1日に発売されたヤングマシン12月号の記事。これによると10月14日までに東京都内での大型取得者は「1人もいない」とレポートされている。現実、大型免許試験は超難関で、東大よりも合格率が低いなどと例えられたこともあったのだ。

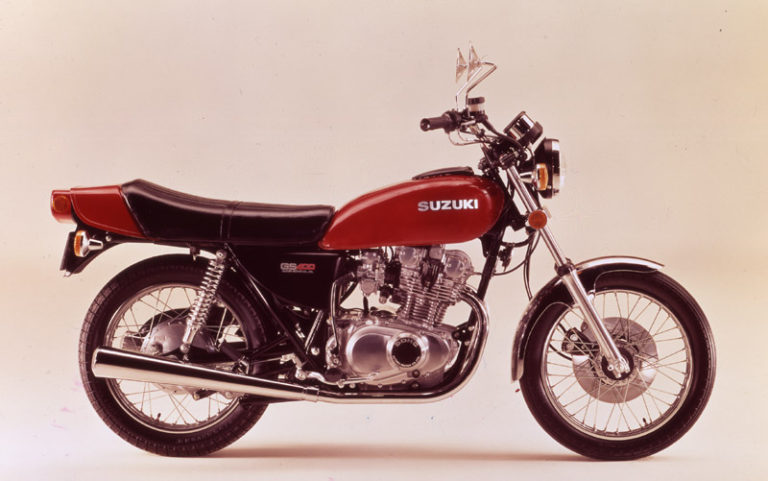

SUZUKI GS400

2スト専門メーカーとも言えるラインナップを展開していたスズキが手がけた、GS750に続く4ストマシン第2弾となるのがGS400。エンジンはこのクラスでは当時唯一のDOHC2気筒で、180度クランクを採用した。また、振動を抑えるためにバランサーも内蔵。

これに6速クロスミッションを搭載していた。また、メーターにはスズキ独自のギヤポジションインジケーターも装備。試乗車は、昭和53年(1978)3月発売の2型で、出力特性を向上、従来の36psから37psにパワーアップした。

主要諸元■全長2080 全幅835 全高1125 軸距1385 シート高──(各mm) 車両重量172kg(乾燥)■空冷4スト並列2気筒DOHC2バルブ398cc 37ps/9000rpm 3.3kg-m/7500rpm 変速機6段リターン 燃料タンク容量14L■ブレーキF=ディスク R=ドラム■タイヤF=3.00-18 R=3.50-18■新車当時価格:32万円

【SUZUKI GS400 昭和53年(1978)3月】初期型は昭和51年(1976)12月発売でクラス唯一のDOHC2気筒を採用した。昭和55年(1980)1月にはDOHC4バルブのGSX400Eに発展。

HONDA HAWK2(ホーク2)

CB400フォアの後継モデルとして登場したホーク2。360クランクや2軸バランサーを採用したSOHC3バルブ(吸気2、排気1)の並列2気筒エンジンを搭載し、最高出力は40ps。CDI点火、コムスターホイールなど、魅力あるメカを採用していた。

試乗車は、1978年3月に発売の後期型で通称「角タンク」。対して前期型は「やかん」(タンク)と呼ばれる。角タンクはリヤにFVQダンパーを新採用し、人気No.1モデルに躍進した。

主要諸元■全長2150 全幅840 全高1180 軸距1390 シート高──(各mm) 車両重量181kg■空冷4スト並列2気筒SOHC3バルブ395cc 40ps/9500rpm 3.2kg-m/8000rpm 変速機5段リターン 燃料タンク容量13L■ブレーキF=ディスク R=ドラム■タイヤF=3.60-19 R=4.10-18■新車当時価格:32万9000円

【HONDA HAWK 2 昭和53年(1978)3月】初期型は昭和52年(1977)でタンクが丸いデザインだった。SOHC3バルブの並列2気筒エンジンを登載し、最高出力は40ps。

おまけ:400ツイン列伝(昭和51~55年)

【KAWASAKI Z400 昭和51年(1976)4月】400RSから発展。■398cc 36ps

【SUZUKI GS400 昭和51年(1976)12月】DOHCエンジン完全新設計。■398cc 36ps

【HONDA HAWK2 昭和52年(1977)5月】出力トップ完全新設計。■395㏄ 40ps

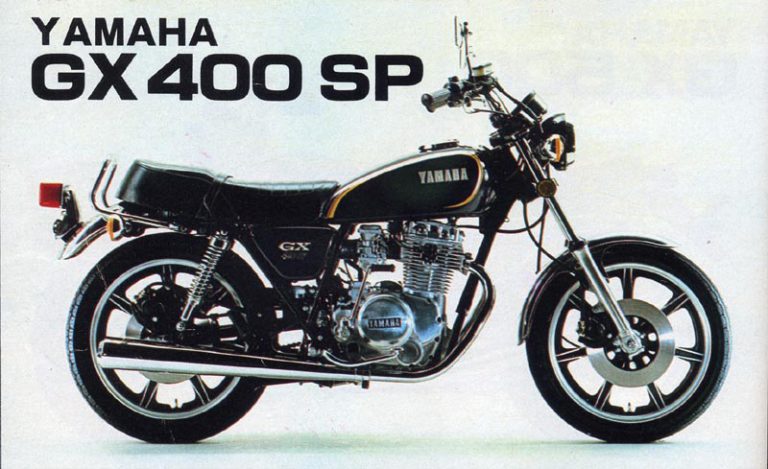

【YAMAHA GX400 昭和52年(1977)6月】XS360から発展。■391cc 37ps

【HONDA HAWK2 昭和53年(1978)3月】角タンクに変更。■395cc 40ps

【SUZUKI GS400 昭和53年(1978)3月】1psアップ。■398㏄ 37ps

【KAWASAKI Z400 昭和53年(1978)3月】スタイル一新。■398cc 36ps

【YAMAHA GX400 昭和53年(1978)3月】スタイル一新。■391cc 37ps

【YAMAHA GX400SP 昭和53年(1978)6月】キャストホイール追加。■391cc 37ps

【SUZUKI GS400E 昭和53年(1978)7月】キャストホイール追加。■398㏄ 37ps

【HONDA HAWK3 昭和53年(1978)8月】スタイル一新、6速に。■395cc 40ps

【SUZUKI GS400E 昭和54年(1979)4月】2psアップ。■398cc 39ps

【SUZUKI GSX400E 昭和55年(1980)1月】DOHC4バルブ化。■399cc 44ps

【HONDA SUPER HAWK3 昭和55年(1980)8月】トリプルディスク採用。■395cc 40ps

動画で試乗インプレッションを見る

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

強いオリジナリティを求めていたスズキの意欲と結びついたプロジェクト スズキが1976年からGS750で手がけた4ストローク化は、ヨシムラとタッグを組んでプロダクション・レースへ積極的に参加するなど、そ[…]

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

人気記事ランキング(全体)

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

短期間でよくぞここまで……! のヤマハV4 マレーシア公式テストの現地ナマ情報第2弾は、ついにV型4気筒エンジンにスイッチし、スーパーバイク世界選手権(SBK)チャンピオン、トプラック・ラズガットリオ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

最新の投稿記事(全体)

最新モデル日本最速の一般公開 足を踏み入れた瞬間、まず感じるのは光の演出だ。直感的でドラマチックなライティングが、車両一台一台のシルエットを浮かび上がらせる。クロームの輝き、塗装の深み、エンジンの造形[…]

型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]

箱根ツーリングがもっと便利に! ユネッサンに専用バイクピットが誕生 関東圏のバイカーにとって人気のツーリングスポットである箱根だが、美しい絶景が楽しめる一方でバイクに対応した観光施設は少なく、駐車場所[…]

新色はダークグレー、マットブルー、ホワイトの3色 ヤマハは、原付二種スクーター「アクシスZ」にニューカラー3色を設定。継続色のブラックと合わせて全4色のラインナップとし、2026年3月31日に発売する[…]

強いオリジナリティを求めていたスズキの意欲と結びついたプロジェクト スズキが1976年からGS750で手がけた4ストローク化は、ヨシムラとタッグを組んでプロダクション・レースへ積極的に参加するなど、そ[…]

- 1

- 2