FIMトライアル世界選手権 第6千フランスGPにおいて、レプソルホンダチームのトニー・ボウ(Toni Bou)選手が18年連続18回目のシリーズチャンピオンを獲得した。インドアのXトライアルでもポイントランキング首位につけている。

●文:ヤングマシン編集部 ●外部リンク:ホンダ

2024年シーズンのトライアル世界選手権は、全7戦12レースでタイトルが争われている。今シーズンのボウ選手は、初めて開幕戦として開催されたモビリティリゾートもてぎでの日本GPで、2レースとも優勝する完全優勝で好調なスタート。第2戦アンドラGPでも完全優勝を飾ったが、第3戦のイタリアGPではレース1には優勝したものの、レース2は2位となり開幕からの連勝がストップした。しかし第4戦ドイツGPでは今シーズンで3度目となる完全優勝を果たし、続く第5戦ベルギーGPでも優勝、9レース中8レースを制し18度目のタイトルに王手をかけて、第6戦フランスGPに臨んだ。そしてここでも見事に優勝し、ランキング2位でチームメイトのカブリエル・マルセリ選手(スペイン 24歳)とのポイント差で、最終戦を待たずにチャンピオンが決定した。

ボウ選手は、2007年にHRCのワークスマシン「Montesa COTA 4RT」で初の世界チャンピオンを獲得して以来連覇を重ね、人工セクションを走破する屋内競技であるXトライアル世界選手権でも17年連続でチャンピオンに輝いている。10月から再開されるXトライアルの2024年シーズンにおいても、18連覇に向け現在ポイントランキングで首位につけている。

アウトドアのトライアル世界選手権で8連覇を達成した2014年の時点で前人未到の記録ロードへと踏み込み、あとはひたすら勝ち続けているという37歳の超人がボウ選手。世界チャンピオンを初めて獲得した2007年にレプソルモンテッサHRCに移籍して以来、ずっとホンダに乗り続けてきた。来シーズン以降、若いチームメイトがボウ選手に迫っていけるのか、要注目だ。

Repsol Honda Team トニー・ボウ選手のコメント

「まず初めに、今シーズンも素晴らしい仕事をしてくれたチームに感謝したいと思います。タイトルを獲得するチャンスがあるときは、常にプレッシャーがあり、第1セクションのようにミスをすることもありますが、その後は最高の走りができ、素晴らしい勝利を得ることができました。レースを制してタイトルを獲得できたので、なおさら素晴らしい勝利です。今シーズンはとてもいい仕事ができました。自分のキャリアのなかでも最高のシーズンのひとつで、とても幸せです」

Repsol Honda Team監督 藤波貴久のコメント

「今日は素晴らしい日で、ボウ選手の勝利とタイトルを祝福したいと思います。ボウ選手は、素晴らしい才能と最高の結果を出すためにレースにかける努力を、改めて示してくれました。マルセリ選手のレースにも満足しています。スペイン大会でもこのレベルを維持して、ランキング2位を守ることが重要です。タイトル獲得までの道のりをサポートしてくれたHRC、すべてのスポンサー、そしてチームに感謝いたします」

株式会社ホンダ・レーシング(HRC)代表取締役社長 渡辺康治のコメント

「トライアル世界選手権での18連覇という快挙を達成してくれたトニー・ボウ選手の栄誉を称えたいと思います。今シーズンは開幕戦の日本GPから勝利を重ね、他の追随を許さない力強い走りを見せてくれており、今後の記録更新も期待しています。藤波貴久監督、チームスタッフ全員、レース活動を支えてくださっている多くのスポンサー様には心から感謝の気持ちを伝えたいと思います。そして最後になりましたが、いつも熱い声援をいただいている、世界中のトライアルファンの皆様に改めてお礼申し上げます」

トニー・ボウ(Toni Bou)選手のプロフィール

トニー・ボウ選手とMontesa COTA 4RT

| 生年月日: | 1986年10月17日(37歳) | |

| 出身地: | スペイン | |

| 主な戦績: | 2003年 | トライアル世界選手権にデビュー |

| 2007年 | REPSOL MONTESA HRCに移籍し、初めて世界チャンピオンを獲得 同年に、Xトライアル世界選手権のシリーズチャンピオンも初獲得 | |

| 2008年~ 2023年 | トライアル世界選手権およびXトライアル世界選手権の 両シリーズで各17連覇(合計34連覇)を達成 | |

| 2024年 | トライアル世界選手権で18連覇 | |

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(ホンダ [HONDA])

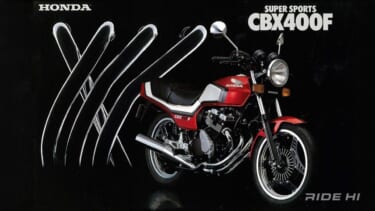

天敵ゼファーをターゲットから外しホンダDNAのスーパースポーツを目指す! 1992年のリリースから、実に30年ものロングセラーを記録した空前のヒット作、ホンダCB400スーパーフォア。 実はこれより前[…]

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

伝説のヨンフォアを凌駕するX字にクロスしたエキパイが輝く最高峰のプライド! 1981年の終わりに近い11月、ホンダはCBX400FというCBに「X」を加えた新機種をリリース、その内容はまさにありったけ[…]

1992年モデル:新世代のホンダロードスポーツ 滑らかな曲線と面で構成された、力強くボリューム感のある18Lの燃料タンク形状に、独立したサイドカバー、そして躍動感ある跳ね上がり気味のリアカウル。すっき[…]

色褪せない魅力で進化を続ける「CT125ハンターカブ」 スーパーカブシリーズのなかでも、ひときわ異彩を放つアウトドアマシン「CT125ハンターカブ」。2020年の登場以来、その人気は留まるところを知ら[…]

最新の関連記事(レース)

現行レギュレーションは最後になる2026年 2月27日に開幕を迎えたMotoGP2026シーズン。注目のトピックスはたくさんありますが、僕が注目しているのは1000ccエンジンとミシュランのワンメイク[…]

SHOEIが1名増、「X-Fifteen マルケス9」はまさにリアルレプリカ WSBK(スーパーバイク世界選手権)で3度頂点を極めたトプラック・ラズガットリオグル(プリマプラマックヤマハ)のMotoG[…]

“モンスターマシン”と恐れられるTZ750 今でもモンスターマシンと恐れられるTZ750は、市販ロードレーサーだったTZ350の並列2気筒エンジンを横につないで4気筒化したエンジンを搭載したレーサー。[…]

開幕戦タイGPを前に WRCで大活躍している勝田貴元選手と食事をしました。彼は’24年からモナコに住んでいるんですが、なかなか会う機会がなかったんです。実はMotoGPもかなり好きでチェックしていると[…]

短期間でよくぞここまで……! のヤマハV4 マレーシア公式テストの現地ナマ情報第2弾は、ついにV型4気筒エンジンにスイッチし、スーパーバイク世界選手権(SBK)チャンピオン、トプラック・ラズガットリオ[…]

人気記事ランキング(全体)

日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

ミラーの奥に潜む影…覆面パトカーはどんな車種が多いのか まず押さえておきたいのはベース車両の傾向。国内で多く採用されているのは、トヨタ・クラウンや日産・スカイラインといった中〜大型セダンだ。いずれも街[…]

グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]

最新の投稿記事(全体)

ライダーの夏を彩る「名探偵コナン」コラボ ワークマンが送る、名探偵コナンとのコラボアイテムのコンセプトは「夏の難事件は、ワークマンが解決」。真夏のアスファルトからの照り返しや、突然のゲリラ豪雨など、夏[…]

現行レギュレーションは最後になる2026年 2月27日に開幕を迎えたMotoGP2026シーズン。注目のトピックスはたくさんありますが、僕が注目しているのは1000ccエンジンとミシュランのワンメイク[…]

河津桜祭りは2月7日~3月8日まで開催! モーサイをご覧の皆様こんにちは。モータージャーナリストの相京です。最近はライターよりyoutube活動の方が多め。そして、近ごろは河津観光アンバサダーも担当し[…]

スーパースポーツより贅沢な感性を追求した最速頂点バイク! 1984年、それまで空冷DOHC4気筒で牙城を守り続けたカワサキが、初の水冷化と先鋭フルカウルのGPZ900R Ninjaで世界最速宣言を謳っ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

- 1

- 2