コロナ禍によって起きたバイクバブルが終わり、新車・中古車や用品の販売状況もコロナ前に戻りつつあるいま、せっかく増えた新規ライダーを含む多くのライダーに、バイク業界側は何を提供しないといけないのか。誰もがバイクの楽しさを享受できる持続可能なバイクライフをこの先も継続するための考えを聞いていく。今回ご登場いただくのは、7月19~21日に開催された2024FIM世界耐久選手権第3戦・鈴鹿8時間耐久レースに、サステナブル素材を使用して挑んだ「チームスズキCNチャレンジ」のプロジェクトリーダーを務めた佐原さん。レースへのファクトリー参戦を終了したスズキが、再びサーキットに帰ってくると大きな話題を集め、決勝レースでも上位での完走を果たした。今回のチャレンジについて詳しく語っていただいた。

●取材/文:ヤングマシン編集部(Nom) ●写真:箱崎太輔、スズキ、編集部 ●取材協力:スズキ

【佐原伸一(さはらしんいち)】1989年入社、二輪設計部に配属。1995年レースグループ配属。1995~2003年スーパーバイク担当(エンジン実験、レース適合、プロジェクトリーダー)。2000~2003年 MotoGP担当(設計、実験 スーパーバイクと兼任)。2004~2010年 MotoGP技術監督(レース帯)。2008~2012年 MotoGPプロジェクトリーダー。2012~2017年 市販車開発(2013年からチーフエンジニア)、主な担当機種はGSX-R1000/R 、GSX-S1000/F 、GSX-S750ほか。2017年6月にレースグループ配属、7月からグループ長(組織変更で’19年レースグループ→スズキレーシングカンパニー レース車両開発グループに所属)。2017~2022年 MotoGPプロジェクトリーダー(兼チームディレクター)。2023年4月~2024年3月 二輪電動パワートレイン設計グループ(マネージャー)。2024年4月〜 二輪技術企画課 スズキCNチャレンジ プロジェクトリーダー(兼チームディレクター)

1年前の鈴鹿でのFIM会長とスズキ首脳陣との面談がチャレンジのきっかけ

2024年3月22日、東京モーターサイクルショー(以下東京MCショー)のプレスデイで突如発表された「チームスズキCNチャレンジ」。2022年シーズンをもって、サステナビリティの実現に経営資源を集中するという理由で、モトGPおよびEWCから撤退したスズキが、再びサーキットに戻ってくる。それも、鈴鹿8時間耐久レースという大舞台にということで、スズキファン、レースファンは歓喜の声を挙げた。

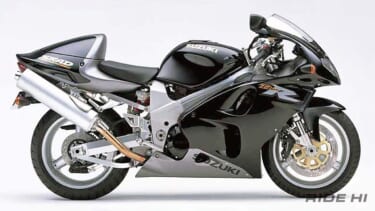

それからわずか4か月後、再びサーキットに戻ってきたブルーのGSX-R1000Rは、7月21日の決勝レースで見事に8位完走を果たし、多くの感動と将来への展望を我々に与えてくれた。

「2023年の8耐のときに、FIM会長とスズキの首脳が面談した際に、サステナブルな燃料で参戦する考えがスズキにあればFIMは全面的に応援するという話があり、サステナビリティとカーボンニュートラル(以下CN)に取り組んでいるスズキとしてはこれを好機と判断し、2024年の8耐参戦の可能性について検討するよう指示がありました。その時点で自分としてはどうすればやれるかという観点で検討を始めました。とはいえ、レース撤退に伴ってレースグループは解散していたので、スタッフもいないし、機材もバイクもない。そこで、ヨシムラジャパンの加藤社長に相談したら、協力しますと二つ返事で引き受けてくれて、ベースマシンは確保できたので何とかなると思いました」

ヨシムラがEWCで使用しているマシンを貸与してもらうことが決まり、そこから具体的に話が進みだした。

「燃料は、今年からWSBKでも使用されている40%バイオ由来の燃料に決まりましたが、レースに出るためにはタイヤやオイルなども協力してくれるサプライヤーさんが必要です。サプライヤーさんやヨシムラさんに相談すると、サステナビリティや環境性能のための開発品をいくつも紹介いただき、今回、8耐で使用したアイテムが集まってきました」

3人のライダーと、コアメンバー+公募メンバーの約30人で構成された「チームスズキCNチャレンジ」チーム。この陣容で、2024鈴鹿8時間耐久レースのエクスペリメントクラス(章典外)に参戦し、ノントラブルで8時間を走り切り、総合8位でフィニッシュした。全社挙げてのチャレンジは、レースの結果以外の大きなものをスズキにもたらすことになったのだ。

スズキが最初にやるから意味がある、だからプロジェクトの社外秘を徹底した

燃料だけではなく、ほかのパーツにもサステナブルなアイテムを使用する。これには経営陣も諸手を挙げて賛同してくれ、東京MCショーでの発表になるのだが、佐原さんは発表までは社外秘を徹底したそうだ。

「こういう取り組みを、スズキが最初にやるということに大きな意味があるので、発表までは情報管理に気を遣いました。また、モトGPを担当していた私がこの取り組みに関わることも、前述のようなモトGPを撤退した理由に鑑みると、分かりやく話がつながると思いました」

そして迎えた鈴鹿8時間耐久レースの予選・決勝。多くの方がすでにご存じのように、予選を16番手(2分8秒077)で通過した「チームスズキCNチャレンジ」は、決勝レースもノントラブルで216周を走り抜き、8位でチェッカーを受けた。レース中は常に10位前後で周回し、転倒を含む大きなトラブルは一切なし。スズキ・ファクトリーの底力を見せつけた。

「燃料をはじめ、サステナブルアイテムを多数採用していましたから、一番の目的は完走してデータをちゃんと採取して、そのデータを検証して成果をまとめること。だから、ゆっくり走って完走しても意味がない。速さにもこだわって、しっかり負荷をかけた状態で8時間走り切るのが目標でしたから、決勝に関してはパーフェクトでしたね」

2014年レースグループ配属。2015年からレースグループで、MotoGPの車体実験や設計のリーダーを務めた田村耕二さんがテクニカルマネージャーとしてチーム全体の取りまとめ役を担った。

気になるのが各所に採用していたサステナブルアイテムが、ちゃんと機能していたかということ。特に、性能/タイムに直接関係してくる燃料、オイル、タイヤはどうだったのか。テクニカルマネージャーを担当した田村さんに聞いた。

「燃料についてはすでにいろいろなところで使用されて実績がありましたが、オイルは今回、初めて使うものでした。ですから、走行前にベンチテストを繰り返して、油圧低下がないか、オイル消費はどうかをしっかり確認したうえで、メカロスも含めてレースで使用できるという判断をして走行に入りました。CN燃料ということで、多少なりとも燃料が混入してオイルを希釈する可能性も考えられたので、あの暑い中でのレースで油圧保持がどこまでできるかが懸念事項のひとつでしたが、問題はありませんでした」

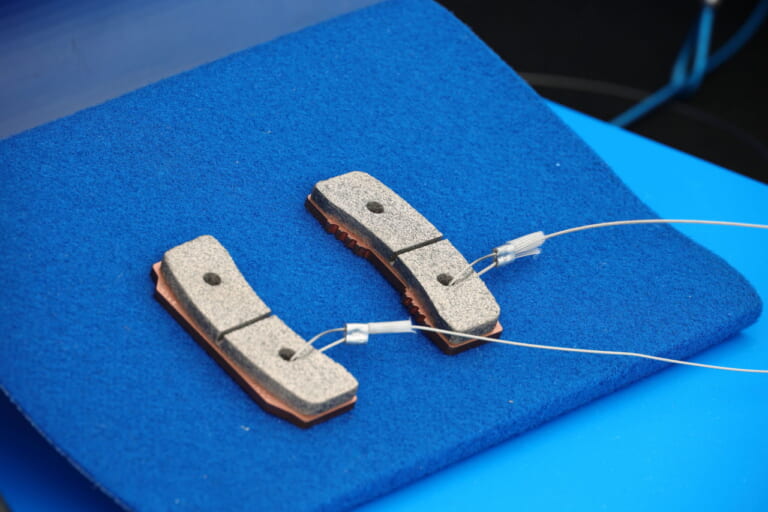

ブレーキディスクやブレーキパッド、もちろんエンジンもだが、性能で比較すると、通常使用しているものと同等レベル。ただ、エンジン、ブレーキともに特性やフィーリングが異なり、ライダーがその特性に合わせて乗り方を変える必要があったそうだ。しかし、タイムが証明しているように、サステナブルアイテムのせいでパフォーマンスが低下することはなかったという。

そして、多くのレース関係者がもっとも驚いたのが、リサイクル技術で生成したカーボンブラックを使用したブリヂストンタイヤだ。

「タイヤのことは、あまり深く語れないんですが、ブリヂストンさんなので品質面は最初からまったく心配していませんでしたし、ブリヂストンさん自身でサーキット走行を含むテストを繰り返していて、そのデータもいただいていました。タイヤも他のサステナブルアイテムと同じで、パフォーマンスの優劣ではなく特性に違いがありましたが、そこはライダーが適応してくれました。タイムが性能を証明していて、スティントの後半でのタイムの落ち方含め、他のブリヂストンタイヤ勢とまったくそん色なかったです」

今後、CNの実現のために、バイクメーカーは素材も含めさまざまな変化、転換を求められていくことだろう。今回のスズキのCNチャレンジは、その変化、転換の道筋に大きな明かりを示したに違いない。

今回使用されたCN/サステナブルパーツ

【前後フェンダー/ウイングレット】トラスが提供したウイングレット、フロント/リヤフェンダーは、ビーコンプ社の天然亜麻繊維を使用したもので、カーボン製品と比べると85%のCO2削減が可能。四輪のスーパーフォーミュラ等でも使用しているという。

二輪部門だけのプロジェクトではなく全社プロジェクトの形で行った

さて、今回のチャレンジではどうしても参戦マシンに注目が集まりがちだが、スズキとしてはもうひとつ大きな挑戦があった。それは、バイクを使用したプロジェクトながら、二輪・四輪・マリンなど、スズキ全社での取り組みとしたことだ。

「モトGPをやっていたときも、情報発信だったり交流や共有が全社的にできているか疑問を感じていました。レースは技術開発の場でもあるので、そこで生まれたものは二輪だけじゃなく、四輪、マリンなどスズキが持つすべての商品にフィードバックしなくちゃいけない。今回は、CNというスズキという企業の大きな目標へのチャレンジでしたから、なおさら全社を挙げてやらないといけないと思いました」

具体的にとった手段は、チーム運営スタッフを全社から公募することだった。そもそもスズキのレースグループは解散したままだから、運営チームを作らないといけない。もちろん、レーシングマシンを走らせるのだから、モトGPなどの経験があるスタッフが必要で、コアメンバーと呼ばれる専門スタッフ約10名のほか、ヘルパーやサインマンといったピット周りのスタッフは社内公募を行ったそうだ。

「とても多くの方々が応募してくれました。その中から選ぶのは体力的にも、精神的にもつらい仕事でしたが、こんなに多くの人が応援してくれるんだとありがたかったです」

そうやって選ばれ、実際、鈴鹿で8時間耐久レースを一緒に戦った公募メンバーが、自分の職場に戻って今回の経験を仕事に生かし、さらに周りの人にも伝えて欲しいと佐原さんは言う。

過酷なレースの現場は、人材育成の格好の場所とよく言われるが、CNという自動車メーカーが直面している難題の旗の下、強い共通意識が生まれ、それが今回のチャレンジ成功の大きな一因になったとも言えるだろう。

最後に、次のCNチャレンジについて聞いた。

「8耐に関しては、自分たちでハードルを上げちゃいましたから、さらに上位での完走が目標です。当然、新しいサステナブルアイテムも加わっていくでしょうし、スズキとしてはそれを機能させるためのハードウエアの開発も行う必要があります。今年はヨシムラさんのマシンでしたが、エンジン、車体、制御まで含めスズキとして動きたいですね。そして今度はそれをヨシムラさんにフィードバックする。そうなると、本当にWIN WINの関係になれますよね」

世界中のスズキファン、レースファンに勇気と感動を与えた全社一丸となった「チームスズキCNチャレンジ」。その挑戦はまだ始まったばかりだ。

「正直言うとできすぎです」

昨年のFIM会長との面談後、鈴木社長から「出てみなさい」と言われ、どういうやり方がいいか考えて今回の全社を巻き込んだ活動を決定したのが、二輪事業本部長の田中強さん(写真左)だ。「できすぎですけど、私がイメージしていたことが形になって嬉しい。今回はレースに参加することが目的ではなく、あくまでサステナブルアイテムの開発を促進させるために、過酷な環境のレースを利用したのです。レースは走る実験室ですからね」

田中強さんと佐原伸一さん。背景にあるのはこのプロジェクトを応援する社内からのメッセージの数々だ。

ゴール後には鈴木俊宏社長(写真前列左から3番目)もピットに姿を見せ、「やっとスタートできたね。まだゴールじゃなくて、これからが大事だよ」と佐原さんに話したという。佐原さんも、二輪の大型機種は内燃機関がないとこの先も成立しないと思っていて、そのための実験をこういう形で表に出せたことはとてもいいことだったと話してくれた。

佐原さんの提言

- 新たなサステナブルパーツも取り入れていく

- CNに全社を挙げて取り組んでいく

- 次はエンジン、車体、制御を含めた開発を行う

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(鈴鹿8耐)

アメリカで僕もCB1000Fが欲しいなと思っている ──CB1000Fの印象から教えてもらえますか? 前日はHSR九州のサーキットをかなり本気で走行しましたが、その感想も含めてお願いします。 フレディ[…]

ヤマハが6年ぶりにファクトリー復帰! ホンダHRCが迎え撃ち、スズキCNチャレンジが挑む! 2025年8月1日~3日に開催された「”コカ·コーラ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第46回大会」では、4連[…]

『鈴鹿8時間耐久ロードレース選手権』を初めて観戦した模様を動画に収録 この動画では、若月さんが鈴鹿サーキットの熱気に包まれながら初めて目の当たりにするロードレースの“速さ”や“迫力”に驚き、感動する姿[…]

MotoGPライダーのポテンシャルが剝き出しになったトップ10トライアル 今年の鈴鹿8耐で注目を集めたのは、MotoGPおよびスーパーバイク世界選手権(SBK)ライダーの参戦だ。Honda HRCはM[…]

路面温度が70度に迫るなか、2人で走り切った#30 Honda HRC 鈴鹿8耐が終わってからアッという間に時が過ぎましたが、とにかく暑いですね。鈴鹿8耐のレースウイークも日本列島は、史上最高気温を更[…]

最新の関連記事(スズキ [SUZUKI])

もし、モンスターハンターの世界にSUZUKIがあったら 2026年2月22日に幕張メッセにて開催される「モンスターハンターフェスタ’26」に、スズキ×カプコンのカスタマイズド車が出品される。二輪のオフ[…]

前後に長くなる90°Vツインを縮める手法の数々! スズキは日本メーカーで、Vツインスポーツに最もチャレンジした実績の持ち主。 1997年にTL1000Sに端を発したその製品群は、最も成功を収めたSV6[…]

高剛性と軽量化を両立したステンレスブラケット 今回ヨシムラがリリースしたキットで特筆すべきはメインブラケットの素材と構造だ。ここには高強度かつ耐腐食性に優れたステンレス材が採用されている。フェンダーレ[…]

ブースのコンセプトは「SUZUKI FAN’S GARAGE(スズキ ファンズ ガレージ)」 スズキが大阪・東京・名古屋モーターサイクルショーの出品概要を発表した。モーターサイクルショーのスケジュール[…]

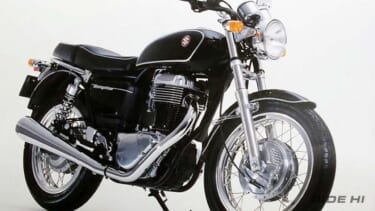

ベースエンジンは35年間も継続生産されたロングラン単気筒! スズキは1997年、400cc空冷SOHC4バルブ単気筒のトラディショナル・スポーツバイク、TEMPTER(テンプター)をリリースした。 こ[…]

人気記事ランキング(全体)

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

これまで以上に万人向き、さらに気軽な乗り味に! 10月上旬の全日本ロードレース選手権第6戦では、フル参戦しているJ-GP3クラスで3位を獲得。今季2度目の表彰台に立てたのですが、そのちょっと前に、かつ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

リカバリーウェア市場においてNo.1を宣言! 2月8~9日の日程で開催されたワークマンの2026春夏新製品発表会。現在、同社はリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」の売れ行きが絶好調であ[…]

最新の投稿記事(全体)

従来比約1.7倍の容量アップで「すぐ切れる」不安を解消 RSタイチの電熱シリーズ「e-HEAT」に対応するこの「RSP064」は、7.2Vの専用充電池と充電器のオールインワンセットである。かつてのモバ[…]

スペシャルカー界隈の横綱的な存在 イズデラ・インペラトール108iというネーミングは、「“I”ngenieurbüro für “S”tyling, “De”sign und “R”acing」という[…]

EICMAで発表された電サス&快適装備の快速ランナー ホンダが発表した第42回 大阪モーターサイクルショー2026」、「第53回 東京モーターサイクルショー2026」、「第5回 名古屋モーターサイクル[…]

コンセプトモデルとしての登場だが、市販される可能性しか感じない! 400cc・2気筒シリーズに初めてHonda E-Clutch(以下、Eクラッチ)を投入するのはCBR400Rだった。欧州では昨秋のE[…]

手のひらサイズなのに強力な風圧で水を飛ばす 本商品は、重量わずか291gという小型軽量設計ながら、最大13万rpmという回転数で強力な風を生み出す充電式ブロワーだ。風速は最大52m/s(モード3)に達[…]

- 1

- 2