近年では、ドゥカティを筆頭とする欧州勢が積極的な姿勢を示している。とはいえ、2輪の世界でV4を初めて実用化し、このエンジンならではの強さと面白さを世界に知らしめたのは、日本のホンダだったのだ。

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●写真:富樫秀明 ●外部リンク:ホンダコレクションホール ※記事内の展示内容はリニューアル前のもの

V4にかける情熱

現代の2輪メーカーで最もV型4気筒エンジンに力を入れているメーカーと言ったら、多くの人が真っ先に思い出すのはドゥカティだろう。同社のV4レーサーは近年のMotoGPとSBKで圧倒的な活躍を収めているし、市販車の世界では、スーパースポーツ、スポーツネイキッド、アドベンチャーツアラー、クルーザーという4つのカテゴリーに、V4エンジン搭載車を投入しているのだから。

市販は行われなかったけれど、ドゥカティ初のV4エンジン搭載車は1960年代前半に開発されたアポロ。排気量は1257ccで、冷却方式は空冷。

ただし1980~1990年代の2輪業界では、V4=ホンダと言っても過言ではなかったのだ。と言っても当時はヤマハやスズキもV4を手がけていたのだが、ホンダのV4にかける情熱は尋常ではなかった。具体的な話をするならホンダのV4は、TT-F1/F3やスーパーバイク、耐久レースなどで数々の栄冠を獲得し、市販車では400~1100ccまで、幅広いラインアップを展開していたのである。

1983年以降のホンダは、プロダクションレースに投入するワークスレーサーの主軸を並列4気筒→V型4気筒に変更。当初の車名はRS、FWSだったが、1985年以降はRVFを名乗るようになった。

ちなみに、2輪における4ストV4エンジンの歴史を振り返ると、1930~40年代にはイギリスのAJS、1960年代中盤にはドゥカティ、1970年代後半にはヤマハが、各車各様の試作車を手がけていた(AJSのV4は市販されなかったものの、レースには参戦)。とはいえ、2輪の世界でV4を初めて実用化し、このエンジンならではの強さと面白さを世界に知らしめたのはホンダだったのだ。

1977年にヤマハが公開したYZR1000は、耐久レースへの参戦を前提にして生まれた4ストV4のプロトタイプレーサー。なお当時のヤマハは、GP500用の4ストV4も開発していた。

当記事ではそんなホンダV4の中から、2023年夏の取材時にモビリティリゾートもてぎ内のホンダコレクションホールに展示されていた、5台の車両を紹介しよう。

VF750Cマグナ[1982]

クルーザーのVF750Cマグナは、V型エンジン愛好者が多いアメリカでの成功を念頭に置いて生まれたモデル。1987年、1994年に大幅刷新を受け、北米市場では2003年まで販売が続いた。

ホンダV4市販車の先陣を切ったのは、1982年春に発売が始まった兄弟車、アメリカンのVF750CマグナとヨーロピアンツアラーのVF750Sセイバー。今になってみると、どうしてそこから?という気がするけれど、当時のスーパースポーツは過渡期で定番的なスタイルが存在しなかったし、V4エンジンだけでも十分な革新性は示せるので、まずはオーソドックスなネイキッドから、という路線をホンダは選択したのではないかと思う。

マグナとセイバーの後輪駆動はシャフト+ギア式。一方でスポーツ志向のVF750Fシリーズは、軽量で二次減速比の変更が容易なチェーン+スプロケット式を採用。

VF750F[1982]

VF750Fの最大の特徴はV4エンジンだが、スチール角パイプフレームやフロント16インチ、リンク式リアサスペンションなども、当時としては画期的な要素だった。

1982年末に登場したVF750Fは、新時代のTT-F1/耐久/スーパーバイクレースのベース車にして、既存のCB-Fシリーズの地位を継承したモデル。同時代のライバルだったスズキGSX750E4やカワサキGPz750、ヤマハXJ750E/Dのエンジンが、昔ながらの空冷並列4気筒だったことを考えれば、水冷V型4気筒を搭載するVF750Fが、いかに先進的な存在だったかが理解できるだろう。

初期のホンダV4は、カム駆動がチェーン式、クランク位相角が360度だったものの、後にギア式/180度に変更。ただし1988年以降のレーサーレプリカ系は、クランク位相角が360度だった。

VFR750F[1986]

日本での人気はいまひとつ奮わなかったが、スポーツツアラーとしての資質が評価され、VFR750Fはヨーロッパで絶大な人気を獲得。

1985年にデビューして750ccの世界に新風を巻き起こした、スズキGSX-R750やヤマハFZ750といったライバル勢に対抗するため、1986年になるとホンダのV4ナナハンスーパースポーツはVFR750Fに進化。外観からは判別できないものの、このモデルのフレームは当時としては画期的なアルミツインスパータイプで、V4エンジンにはコスト度外視のカムギアトレインを導入していた。

スイングアームは両支持式。VFRシリーズがプロアームを採用するのは、400は1987年からで、750は1988/1989年から。

VFR400R[1989]

スポーツツアラー的な雰囲気だった1988年型以前とは異なり、1989年型VFR400Rはレーサーレプリカ然としたスタイルを採用。後輪はセンターロック式。

現代では考えられないが、1980~1990年代の日本の4メーカーは、750ccクラスとほぼ同等の姿勢で開発した400ccレーサーレプリカを数多く販売。1989に登場した第3世代のVFR400Rは、当時の全日本TT-F3選手権で驚異的な強さを発揮したワークスRVF400のレプリカで、シリンダーヘッドの構成や各部の素材は異なるが、基本的な方向性は同時代のVFR750R/RC30と同じだった。

スポンジマウントのタコメーター+水温計、取り外しが容易なスピードメーターは、当時のレーサーレプリカの定番。

NR[1992]

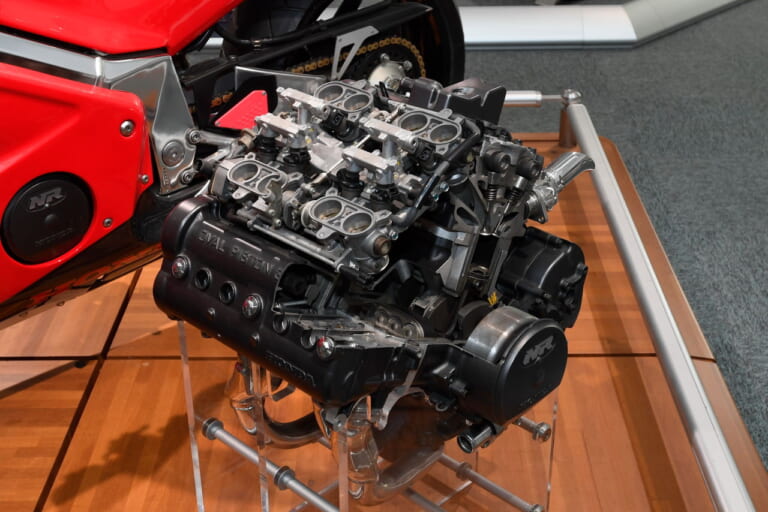

ワークスレーサーとは異なり、市販型NRはセンターアップマフラーを採用。外装類はカーボン製で、前後ホイールはマグネシウム合金。

1992年に300台が限定販売されたNR750は、他のホンダV4シリーズとは完全な別物。楕円ピストン+気筒当たり8バルブを採用するこのモデルの起源は、世界GP500用として開発されたワークスレーサーだが、直接的なベースは1987年のルマン24時間耐久参戦車のNR750だ。余談だが、ドゥカティが1994年に発売した916の生みの親であるマッシモ・タンブリーニは、スタイリングという面で、このモデルからの影響を受けたことを公言していた。

形式はV4だが、NRのエンジンはV8に相当する資質を備えていた。上方に設置されたスロットルボディの吸入口は、各気筒2個ずつの計8個。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

スーパースポーツより贅沢な感性を追求した最速頂点バイク! 1984年、それまで空冷DOHC4気筒で牙城を守り続けたカワサキが、初の水冷化と先鋭フルカウルのGPZ900R Ninjaで世界最速宣言を謳っ[…]

“モンスターマシン”と恐れられるTZ750 今でもモンスターマシンと恐れられるTZ750は、市販ロードレーサーだったTZ350の並列2気筒エンジンを横につないで4気筒化したエンジンを搭載したレーサー。[…]

天敵ゼファーをターゲットから外しホンダDNAのスーパースポーツを目指す! 1992年のリリースから、実に30年ものロングセラーを記録した空前のヒット作、ホンダCB400スーパーフォア。 実はこれより前[…]

砂漠やオフロードの踏破をテーマに開発していたドリームバイクの途中経過報告! 1991年の第29回東京モーターショーに、スズキは3種の「2駆」もしくは2WD、つまり前後輪とも駆動する試作バイクを参考展示[…]

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

最新の関連記事(ホンダ [HONDA])

天敵ゼファーをターゲットから外しホンダDNAのスーパースポーツを目指す! 1992年のリリースから、実に30年ものロングセラーを記録した空前のヒット作、ホンダCB400スーパーフォア。 実はこれより前[…]

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

伝説のヨンフォアを凌駕するX字にクロスしたエキパイが輝く最高峰のプライド! 1981年の終わりに近い11月、ホンダはCBX400FというCBに「X」を加えた新機種をリリース、その内容はまさにありったけ[…]

1992年モデル:新世代のホンダロードスポーツ 滑らかな曲線と面で構成された、力強くボリューム感のある18Lの燃料タンク形状に、独立したサイドカバー、そして躍動感ある跳ね上がり気味のリアカウル。すっき[…]

色褪せない魅力で進化を続ける「CT125ハンターカブ」 スーパーカブシリーズのなかでも、ひときわ異彩を放つアウトドアマシン「CT125ハンターカブ」。2020年の登場以来、その人気は留まるところを知ら[…]

人気記事ランキング(全体)

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

WMTCモード燃費50km/Lで、航続可能距離は600km! スズキは、2017年に初代モデル登場、2020年に現行デザインへとモデルチェンジを受けた「ジクサー150」の2026年モデルを発表した。2[…]

世代をまたくトップライダーたちのレプリカモデルが一気に3種も登場 『DIGGIA2』は、2024年12月にも発売された、MotoGPライダーのファビオ・ディ・ジャンアントニオ選手のレプリカモデル第2弾[…]

製品名がグラフィック化されたユニークなモデルのニューカラー 『GT-Air3 MIKE』は、その製品名を巧みに図案化したグラフィックを特徴とするモデルで、2025年10月に発売された。このたび発表され[…]

最新の投稿記事(全体)

現行レギュレーションは最後になる2026年 2月27日に開幕を迎えたMotoGP2026シーズン。注目のトピックスはたくさんありますが、僕が注目しているのは1000ccエンジンとミシュランのワンメイク[…]

河津桜祭りは2月7日~3月8日まで開催! モーサイをご覧の皆様こんにちは。モータージャーナリストの相京です。最近はライターよりyoutube活動の方が多め。そして、近ごろは河津観光アンバサダーも担当し[…]

スーパースポーツより贅沢な感性を追求した最速頂点バイク! 1984年、それまで空冷DOHC4気筒で牙城を守り続けたカワサキが、初の水冷化と先鋭フルカウルのGPZ900R Ninjaで世界最速宣言を謳っ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

従来品に比べて音質が格段に良くなった!『B+COM 7X EVO』 登場したばかりの『B+COM 7X EVO』を使ってみてまず驚いたのは音楽再生時の音質の良さ。元々サインハウスのB+COMシリーズは[…]

- 1

- 2