![[三ない運動問題] 熊本県立矢部高校の取り組み#1〈バイク活用の理由と現状〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/12/ym2312-099-01-highschool-student-issue.jpg)

モビリティの運用について、学校教育現場はどう考えるべきなのか。長年バイク通学を許可し、学内で原付免許が交付され、バイクの部活「二輪車競技部」があることでも知られる熊本県立矢部高等学校の緒方宏樹校長に尋ねた。(※以降、敬称略)

●文:ヤングマシン編集部(田中淳磨)

【熊本県立矢部高等学校校長:緒方宏樹さん】1965年生まれ。担当教科は農業で、矢部高校は初任以来2度目の勤務となる。高校生の時に原付免許を取得し、年末年始は郵便局で年賀状集配のアルバイトをしていた。また、若い頃にはマウンテンバイクにものめり込み、2輪に親しんだ。

学校安全計画のもと、生徒が様々な危険に対して考えて行動できるよう教育

――バイク通学許可の高校が多い熊本県ですが、その中でも矢部高校の特徴について教えてください。

緒方:他の高校と比べると山間部にあるので、交通手段の確保が難しいんです。そういう意味では、昔からバイク通学が当たり前にあった地域なので、バイクに乗ることに抵抗感はないかなと思います。ただ、多少なりとも事故等々はあるので、そこをどう捉えるかですね。熊本市街に近づくほど、基本的に“乗らせない/取らせない”という傾向が強く、郡部に行くほど「交通手段として大事だね」というところはありますね。

――そういった特性をふまえて、矢部高校の教育方針、特に安全教育における考え方や活動概要について教えてください。

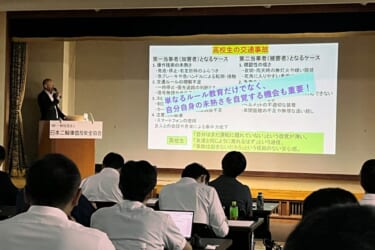

緒方:本校では“乗せて指導する”というやり方をずっと続けています。最近はバイクの免許を取りたい生徒には取らせるという方針です。基本的には通学だけということが多いですが、普段の生活も含めてバイクという交通手段をいかに活用するかを指導しています。授業としては難しいのですが、ホームルームなど特別活動の一部として、交通に関して教えています。

学校経営案の中に「学校安全計画」を立てており、交通安全のほか、生活上の安全と防災関係も含めています。熊本地震や水害もあって、本校も敷地の一部が土砂災害の危険区域になっています。安全教育に関しては、色々な場面で生徒が危険に対して考えて行動できるよう教育を行っています。

そういった一連の計画のなかに、交通も入っています。たとえば、4月の「安全な通学について」に始まり、課外/個別指導などで自転車/バイクの通学許可/登校指導/通学状況調査など、各月ごとに何かしら交通に関する取り組みを行っています。

――他の県立高校と比べて、安全教育の内容は濃いのでしょうか?

緒方:そう思います。私もいくつかの学校を回ってきましたが、交通関係は多いですね。バイクにまったく関係のない高校はそういう教育が少ないのが現状です。

――矢部高校の生徒は事故や違反が少ないとか、マナーが良いとか、そういう傾向はありますか?

緒方:免許を取っている割合は格段に多いので、事故や違反の数だけを見ると、一定量はあると思います。単純に本人の不注意によるものや、もらい事故もあります。まったく免許を持っていないところはほぼゼロになるので、それからするとバイクに乗せているぶんだけリスクはありますが、それにしては少ないと思います。

――他の学校や教育委員会からはどういう見方をされていますか?

緒方:あまり知られていないかもしれませんが、他県の学校の先生に取り組みについて聞かれたり、高専や専門学校から規約を教えてほしいと言われて、内容を送ったりすることも何件かあります。新規でバイク通学を始めるという学校には参考にされているようです。

――バイク通学可能な距離が短くなったとのことですが?

緒方:生徒からの要望もあって、2023年から2km程度になりました。保護者や生徒への定期アンケートでは4kmくらいが平均でしたが、2022年に調査したところ2kmという結果もあって、現在の規定になりました。いま、校則の見直しが進んでいるという経緯もあります。

――通学申請できる距離が短くなるとバイク通学者が増えると思いますが、指導法はどうでしょうか?

緒方:基本的には免許を持っている生徒全員にバイクの点検や安全教育を行っているので、バイク通学許可を出していない生徒でも点検の時は全員がバイクに乗ってきます。実技講習会の時も乗ってくるので、受講者数は今まで通りですね。(続く)

明治29年に開校し、矢部実業補習学校から数えると今年で128年目を迎える。「自ら気づき考え行動する」が教育スローガンだ。

バイク置き場は、壁面や屋根もある立派な造りだ。ナンバープレートベースや各部のステッカーから、同校の生徒であることがひと目でわかる。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事([連載] 2輪車利用環境改善部会)

1. 【背景と現状】“原付”モビリティの現状について かつては50ccガソリンエンジン車しかなかった“原付”も現在では多様化している。今回の排ガス規制により50ccガソリン原付は生産を終了し[…]

1. 【背景】50ccガソリン原付は排ガス規制をクリアできず 50ccガソリン原付はなぜ生産終了となるのか。それは地球環境保護という理念のなか世界的に年々厳しくなる排ガス規制値をクリアできないとわかっ[…]

原動機研究部が原付通学環境整備のため講習会を開催 2025年7月13日(日)、静岡県伊豆市修善寺虹の郷において、地域クラブ「原動機研究部」(略称:原研)主催による「高校生対象 原付バイク安全運転講習会[…]

1.生徒にアンケート調査!<免許取得と車両の購入> 坂本先生は、本年7月に北杜高校の生徒を対象に安全意識に関するアンケート調査を行った。対象は原付免許を持つ2.3年生の生徒100名と、小学校時に自転車[…]

1. 山梨県の三ない運動と坂本先生の革新的な安全教育 山梨県は公共交通が不便だったこともあり全県的な三ない運動は実施されず、多くの高校でバイク通学が行われ、各校ごとに“乗せて教える”教育が施[…]

人気記事ランキング(全体)

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

これまで以上に万人向き、さらに気軽な乗り味に! 10月上旬の全日本ロードレース選手権第6戦では、フル参戦しているJ-GP3クラスで3位を獲得。今季2度目の表彰台に立てたのですが、そのちょっと前に、かつ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

リカバリーウェア市場においてNo.1を宣言! 2月8~9日の日程で開催されたワークマンの2026春夏新製品発表会。現在、同社はリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」の売れ行きが絶好調であ[…]

最新の投稿記事(全体)

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

Y’S GEARの新作コレクション バイクメーカー・ヤマハのノウハウを惜しみなく投入するY’S GEAR(ワイズギア)から、2026年モデルの新作コレクションが届いた!今年はオリジナルヘルメット3型を[…]

最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

- 1

- 2

![熊本県立矢部高等学校|緒方宏樹校長|[三ない運動問題] 熊本県立矢部高校の取り組み#1〈バイク活用の理由と現状〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/12/ym2312-099-02-highschool-student-issue-768x768.jpg?v=1701930908)

![熊本県立矢部高等学校|[三ない運動問題] 熊本県立矢部高校の取り組み#1〈バイク活用の理由と現状〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/12/ym2312-099-03-highschool-student-issue-768x512.jpg?v=1701930913)

![熊本県立矢部高等学校|[三ない運動問題] 熊本県立矢部高校の取り組み#1〈バイク活用の理由と現状〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/12/ym2312-099-04-highschool-student-issue-768x512.jpg?v=1701930919)