前回のレポートに続いて、日本自動車工業会発行『埼玉県三ない運動見直しの記録』をひも解く。本記事では埼玉県で三ない運動が始まった経緯について紹介する。

●文:ヤングマシン編集部(田中淳磨)

三ない運動は’81年2月から

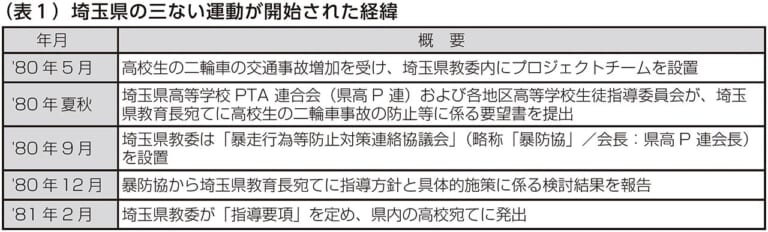

’70年代後半、高校生のバイク事故やバイクを使った暴走族の非行行為が増大し、全国的に社会問題となっていた。埼玉県では、’80年9月に県教委内に「暴走行為等防止対策連絡協議会(略称:暴防協)」が設置され、対策の検討が始まった(下表1)。なお、暴防協の会長は埼玉県高等学校PTA連合会の会長が務めた。

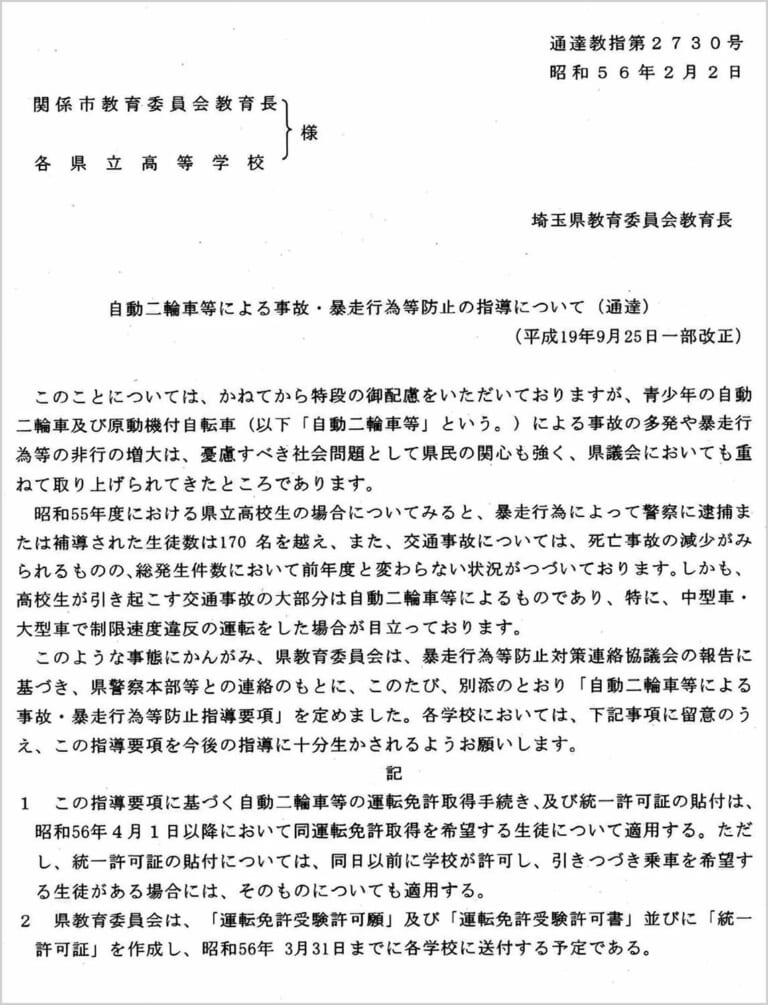

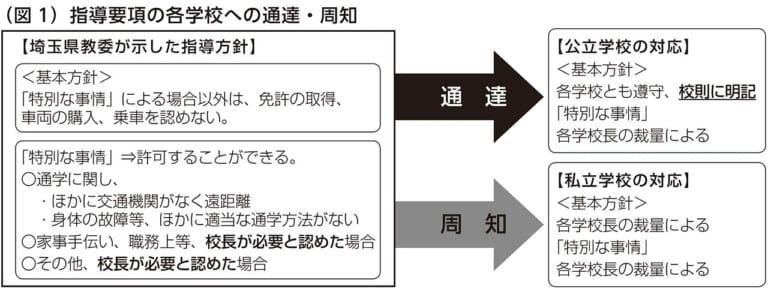

その検討結果を踏まえ、’81年2月には「自動二輪車等による事故/暴走行為等防止の指導要項」が制定され、公立高校には通達を行なって校則に明記させ、私立高校には周知を行なった(下図1)。この指導要項により「特別な事情による場合以外は、在学中の自動二輪車等運転免許の取得/購入/乗車を認めない」とした三ない運動が始まった。

埼玉県にて三ない運動が開始された経緯

’81年2月、県教委教育長から各市の教育委員会教育長と県立高校に通達された『自動二輪車等による事故・暴走行為等防止の指導について』。別添された『自動二輪車等による事故・暴走行為等防止指導要項』には「高校生活にバイクは不要」という文言が使われ、それまでは125ccまでだった許可車両も原則50cc以下に改められた。

三ない運動に関する指導要綱の各学校への通達/周知

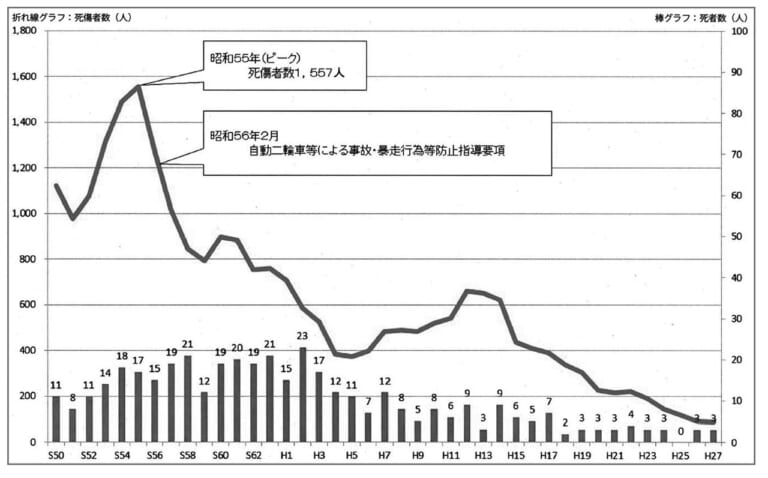

’80年当時、埼玉県内高校生のバイク事故死傷者数は年間1557人とピークを記録していた(下グラフ)。全県的な三ない運動はその翌年から始まったが、その効果は目覚ましく、バイク事故による負傷者数はみるみる減少。それと並行するように暴走族の活動も縮小し、全国的に姿を消していった。

【埼玉県における高校生の自動二輪車等による死傷者数の推移】折れ線グラフは死傷者数、棒グラフは死者数。死傷者数は’80年がピークで、指導要項(下記)が通達されて三ない運動が始まってからは急激に減少した。

この旧指導要項は、’19年の3月31日まで約38年間にも渡って運用されてきたことになる。これほど長い年月が経ってしまうと、校長以下の教職員にとっても”三ない運動があることが当たり前”となってしまい、疑問も湧かなければ検討しようという機運も生まれてこない。

当時の緊急対応策として”高校生の命を守る”ことに、三ない運動がもたらしたメリットは確かに大きかったが、少子高齢化といった社会の変化の中で教育に求められる自主自律の精神、”自分の身は自分で守る”といった安全教育に対する積極的な学びの機会を阻害してきたのもまた事実だろう。PTA(保護者)の思いは踏まえつつ、時代にあった教育現場の改革が求められている。

※本内容は記事公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

あなたにおすすめの関連記事

冊子をどう活用するか? 三ない運動への取組みや指導方針は47都道府県の教育委員会(以降、県教委)により異なっている。'16年の自工会調査「高校生の二輪車利用に関する全国調査」によれば、高校生の原付免許[…]

的を絞った実践的な内容に好感 簡単に言えば、2輪免許を持つ埼玉県の高校生への交通安全教育の場だ。主催するのは埼玉県の教育委員会で、今回の参加者は約20名。彼らに聞くと、この講習への参加が免許取得の条件[…]

三ない運動のない東京都 東京都で注目すべきは、若年層の事故状況だ。東京都は基本的に三ない運動がなく、バイク乗車生徒への対応は各校に委ねられているが、'20年の高校生の交通人身事故状況によると、"バイク[…]

第2回意見交換会は静岡県教委のヒアリングに終始 結論から言ってしまえば、この意見交換会で何かの答えや方針が示されたわけではない。主催である県教委には「こうしたい/こうすべき」という主体性はなく、あくま[…]

交通事故が多い静岡県の現状 静岡県の大きな課題として、とにかく交通事故が多いということが挙げられる。'20年は初心運転者*事故の発生件数が群馬県を押さえてワースト1位になった。同じく、初心運転者事故ワ[…]

最新の記事

- 1

- 2