今も絶大な人気を誇る‘80年代の名車たち。個性の塊であるその走りを末永く楽しんでいくには何に注意し、どんな整備を行えばよいのだろうか? その1台を知り尽くす専門家から奥義を授かる本連載、今回はスズキ独自の油冷4気筒を搭載したGSX-Rシリーズを紹介。本記事ではきちんとメンテナンスしておきたいウィークポイントについて解説する。

●文:中村友彦 ●写真:富樫秀明/YM ARCHIVES ●取材協力:ガレージdb

【取材協力:ガレージdb】専門店というスタンスではないものの、’02年に創業したガレージdbの主力機種は油冷GSX-Rシリーズで、全国から数多くの油冷オーナーが来店。取材時の入庫/在庫車両は、GSX-R系5台+GSF4台で、作業台周辺には分解整備中の油冷4気筒/GSF750用負圧式キャブレター/GSX-R750用倒立フォークなどが置かれていた。●住所:東京都足立区江北2-3-30 ●電話:03-5647-9325

22年の歳月を生き抜いたスズキ独自の油冷4気筒 スズキの油冷4気筒には、'85年から展開が始まったGSX‐R系と、'01〜'08年型GSX1400用の2種が存在する。本記事で取り上げるのは前者だが、改[…]

ごく普通の中古車整備で、本来の資質が取り戻せる

油冷4気筒の新規ユーザーが来店した場合、ガレージdbが最初に行う整備は、ブレーキ/タイヤ/サスペンション/チェーン&スプロケットといった足まわりで、次はキャブレターや電装系の点検に進むことが多いそうだ。誤解を恐れずに言えば、それらはごく普通の中古車の整備で、油冷ならではのものではない。

「逆に言うなら、油冷GSX‐R系はとにかく丈夫で、コレといった弱点はないんですよ。あえて問題点を挙げるとすれば、ヘッドカバーとチェンジシャフト周辺からのオイル漏れ、エンジンマウントとオルタネーターのダンパーラバーの劣化、カムチェーンテンショナーの作動不良、いまひとつの充電能力などがありますが、生産年を考えれば、それらは当然と言えなくもない」

そう語るガレージdb・前田憲明氏ではあるが、冷却方式を考えるとエンジンオイルには気を遣うべきという気がするし、昔から油冷ユーザーの間では、カムシャフトとロッカーアームの”かじり”が問題視されることが少なくない。

「エンジンオイルに気を遣うのは空冷でも水冷でも同じで、油冷だからといって特別なことはありません。ただし、ウチでバラした油冷を見ていると、定期的にオイルを交換していなかったり、粗悪なオイルを使っていたりした個体は、確かにコンディションが露骨に悪いですね。”かじり”に関しては、構造的に出やすいのは事実です。とはいえ、かじり自体が即座に大きなトラブルにつながるわけではないので、極端にシビアになる必要はないと思いますよ」

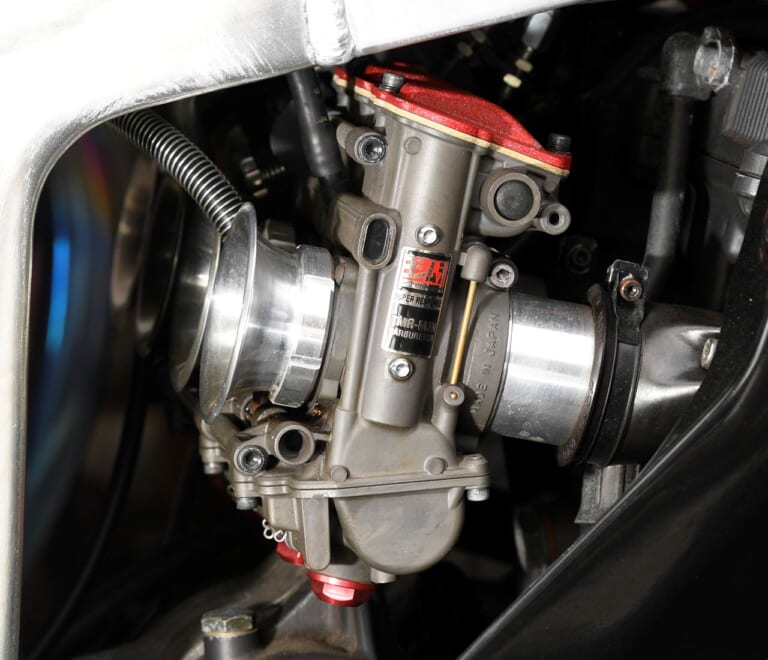

キャブレター:消耗部品の交換で本来の資質が取り戻せる

イナズマやGS1200SSはケーヒン製だったものの、油冷4気筒の王道キャブレターは負圧式のミクニBST/BSRで、現在でもほとんどの補修部品を入手することが可能。その一方で初期のGSX-R750が採用した強制開閉式のVMキャブレターは、オーバーホールしても性能回復が難しいとのこと。

カムシャフト&ロッカーアーム:多少の磨耗やかじりは気にしなくてもOK

長年の使用でそれなりのダメージが出ている、カムシャフトの山とロッカーアームのスリッパー面。ただし前田氏によると、この程度ならまだまだ許容範囲とのこと。タペット調整はスクリュー+ナット式で、打音が気になるようならクリアランスを確認。

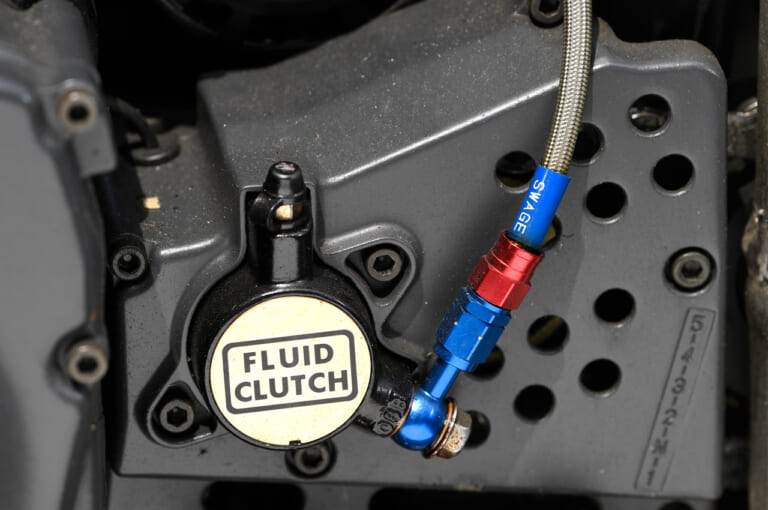

クラッチ:プレートの設定は車両によって異なる

油圧クラッチのレリーズシリンダーは、ボディが腐食しているなら新品に交換。クラッチプレートは車両によって設定が異なり、後期型は厚さが異なる2種のスチールプレートを併用していた。

エンジンマウントラバー:ラバーの劣化で振動や操安性が変化

車両によって点数は異なるが、フロントのエンジンマウント部にラバーブッシュを使用することは油冷4気筒全モデルに共通。この部品の劣化は振動の増加、さらには操安性の悪化につながる。

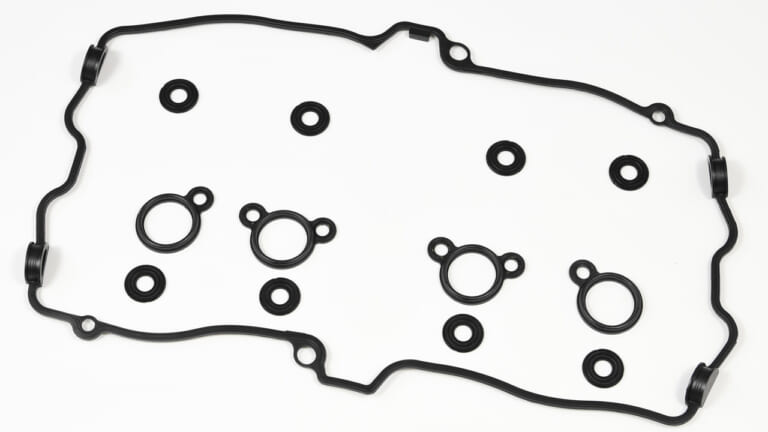

ヘッドカバーガスケット:外周用だけではなく内側も同時交換

ラバー製ヘッドカバーガスケットの劣化は、オイル滲み/漏れに直結する。修理時はラバーワッシャー×8とプラグホール/オイルノズルガスケット×4も同時交換したい。

オイルホース:価格が高騰してきた消耗部品の筆頭

オイルクーラーとエンジンを結ぶホースは、長年の使用で必ず劣化する。GSX-R用はすでに廃盤、GSF以降用は近年になって純正部品の価格が高騰したため、現在のガレージdbは代替品を検討中。

オイル&油冷パーツ:オイルと冷却に気を遣うのは油冷に限らず

【冷却用ノズルに対する心配は不要】油冷GSX-Rのエンジンは、シリンダーヘッドに燃焼室用(写真)、クランクケースにピストン用オイルノズルを設置。いずれも穴径はかなり小さいため詰まりが心配になるが、これまでに数多くの油冷を整備したガレージdbの前田氏は、詰まりを認識したことは一度もないそうだ。

【後期型はオイルクーラーを見直したい】GSF1200以降のスチールフレーム車はオイルクーラーが小さいため、同店ではラウンドタイプにして大容量のGSX-R1100用を流用するケースが多い。なお、同店では油冷4気筒の油温の上限を120度前後と考えているものの、それ以上でも即座に深刻な問題が発生するわけではない。

【耐久性に貢献するロイヤルパープル】油冷に限った話ではないが、エンジンの耐久性はオイル次第で大きく変わる。同店の推奨品は、ストリートに加えてロード&ドラッグレースで前田氏が入念なテストを行なった、100%化学合成のロイヤルパープルHPS。10W-40と20W-50をミックスして、15W-45として使用。

リヤサスペンション:柔軟な対応が可能なナイトロンを推奨

リヤサスペンションのリンクは、グリスアップで性能が回復。リヤショックは輸入元の対応が迅速かつキメ細かで、オーバーホールのコストが安いナイトロンを推奨。最高級のR3を選択すると、同店では工賃が無料になる。

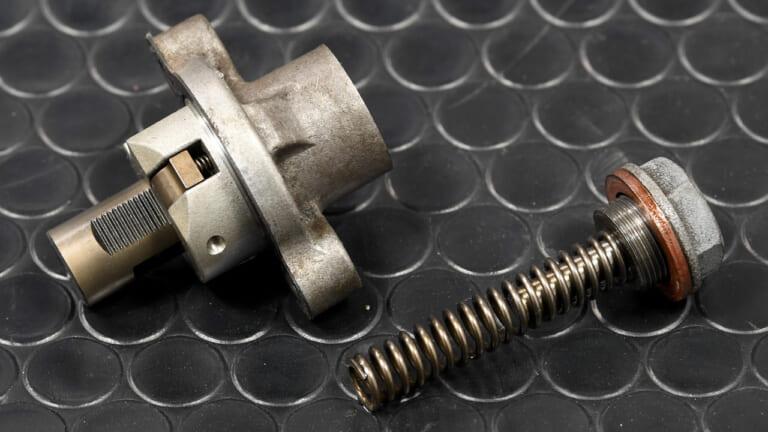

カムチェーンテンショナー:作動不良を解消して張りを適正に保つ

カムチェーンが盛大な騒音を発している場合は、ラチェット&スプリング式テンショナーの作動不良を疑ってみるべき。分解して性能が回復できない場合は、純正の新品かAPEのマニュアル式に交換。

スプロケット&ドライブチェーン:現代の製品なら532サイズは不要

GSX-R1100は532という特殊なサイズだったものの、近年は他の油冷4気筒と同様に、スプロケットとチェーンのセットで530にコンバートするのが一般的。同店の推奨品はサンスター+エヌマスリード。

タイヤ:前後18インチ車ではα-14が一番人気

油冷GSX-Rシリーズのタイヤサイズが前後17インチになったのは’88年(750)〜’89年(1100)で、それ以降のモデルは現代のラジアルが普通に選択できる。初期の前後18インチ車の場合、同店ではダンロップα-14を選択する人が多い。

フロントブレーキキャリパー:初期の4ピストンは作動性がいまひとつ

油冷GSX-Rの初期モデルが採用したトキコ製4ピストンキャリパーは、現代の視点で考えると作動性がいまひとつ。後期型用のニッシンか、アフターマーケットのブレンボに交換するユーザーが多い。

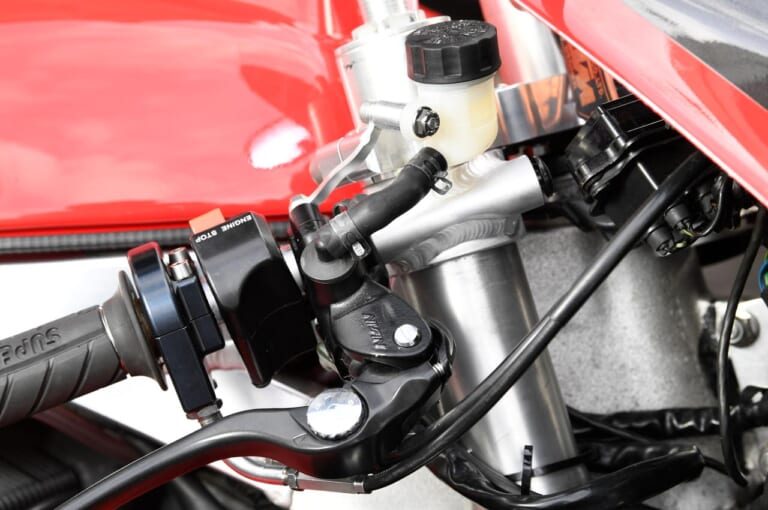

フロントブレーキマスターシリンダー:純正のオーバーホールよりラジアル化が得策

オーバーホールすることは可能だが、部品代/工賃/性能を考えると、フロントマスターは現代的なラジアルポンプに交換するのが得策。最新のブレンボを好む人もいれば、らしさを意識してニッシンを選ぶ人もいる。

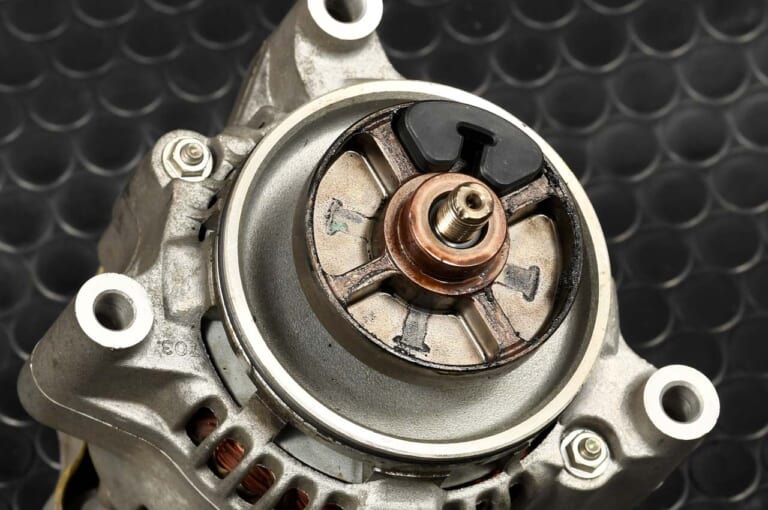

オルタネーター:後期型を流用することで発電量が増大する

オルタネーターはレギュレター/レクチファイヤー一体式で、GSX-Rユーザーは発電量が増えた後期型用に変更することが多い。駆動部に備わるダンパーラバーが劣化すると、ゴトゴト音が発生。

イグナイター:純正の代替品になる最新点火ユニット

点火時期を決定するイグナイターユニットは、ASウオタニののSP IIが人気。イグニッションコイルも同社製が定番になっているが、コストを考慮して純正の新品を選択する人も少なくないそうだ。

スパークプラグ:マニア心をくすぐる二極のCが定番

’80年代以降のバイクにしては珍しく、油冷はプラグの劣化で調子を崩すことがある。純正はJR8/9Bが主力だったものの、同店では’88~’89年型GSX-R750が採用した二極のCを使うことが多い。

バッテリー:リチウムイオンで信頼感が向上

純正は開放型/MF式だったものの、通常電圧の高さや耐久性などを考慮して、ガレージdbではSHORAIのリチウムイオンバッテリーを推奨。基本的にレギュレーターや配線などを見直す必要はナシ。

ステッププレート:転倒でダメージを受けやすい?

弱点と言うほどではないものの、GSX-Rの中古車はステッププレートにクラックが入っている個体が少なくない。また、ヒールグリップでキズつきやすいサイドカバーには保護材を貼っておくのが定番。

パーツ流通:社外品と中古を視野に入れれば、修理に困ることはない

ひと昔前は「旧車に優しい」と言われていたスズキだが、近年になって旧車用純正部品の供給状況は悪化。価格がかなりの勢いで上がると同時に、欠品が着実に増えているようだ。「まぁでも、現時点だと油冷の補修部品はほとんどが揃うので、出してくれるだけありがたいと僕は思っています。なお欠品になった部品は、アフターマーケット製や中古で何とかなるので、これまでに修復不可能という事態になったことはありません」(前田氏)

【キャブレターは乗り手の好みで選択】キャブレターはノーマルをオーバーホールすることが多い同店だが、スポーツライディング好きのライダーにはTMR/MJN、サーキット指向のユーザーにはFCRをオススメすることがあると言う。

【補修用ピストンの定番はJE】エンジンのオーバーホールを行う際に、ガレージdbではJEの鍛造ピストンを使うことが多い(中央と右)。左はすでにメーカー欠品なっている、GSX-R1100用の1mmオーバーサイズ。

【オイル交換時の手間を削減】エンジンオイルのドレンボルト用ワッシャー2種。右の純正は締め込んだ際にネジ山に絡みつきやすく、分解時の撤去に手間がかかるため、同店では左の対策品を使用している。

【エアフィルターは純正を推奨】耐久性と濾過性能を重視して、エアフィルターは純正を推奨。写真はGSF用。なお純正以外のエアフィルターを使用すると、キャブセッティングがややシビアになるそうだ。

※本内容は記事公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

あなたにおすすめの関連記事

VMAXとは?:異端のモデルでありながら世界中で熱烈な支持を獲得VMAXの歴史/その進化:フロントまわりの構成が異なる前期型と後期型中古車相場は30〜90万円:100万円オーバーの個体はごくわずかウィ[…]

3種類の排気量を設定してライバルのZやGSに対抗 '78年9月から欧米、'79年6月から日本での販売が始まった「CB-F」シリーズは、ホンダにとって第2世代の並列4気筒車である。当時のライバル勢の動向[…]

旗艦の座を降りてからも長きに渡って人気を維持 '73年型Z1に端を発する空冷2バルブのZ系で、大排気量車の世界で確固たる地位を築いたカワサキ。そんな同社が次世代の旗艦/基盤として'84年に発売を開始し[…]

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●写真:富樫秀明 YM ARCHIVES ●取材協力:ユニコーンジャパン 生産期間が約20年に及んだ異例のロングセラー車 '80年のケルンショーで公開され、'81[…]

※本記事に掲載されている車両価格等は、取り扱い店舗における’20年6月時点の情報です(関連写真提供:グーバイク)。 ドロドロとアメ車を思わせるV4の鼓動感に、体がのけぞるほどの極太トルク。そして"力"[…]

最新の記事

- 補助金なしで22万円! ホンダが『充電インフラなし』でも使える新型EV原付「ICON e:」を発表

- 旅するだけで幸運になれる…かも?! 君は「吉方位旅行」を知っているか【2月の吉方位付き】

- デグナー新作|プロテクターに2XL、レディースブーツに25cmが登場!待望の新サイズ追加

- 直4からV4ってそんなに難しいの? というギモンに答えます!【ノブ青木の上毛グランプリ新聞 Vol.38】

- 【国内最速試乗】ヤマハJOG ONE:同社初の“新基準原付”、すでに5000台も受注された人気の秘密とは!?

- 1

- 2