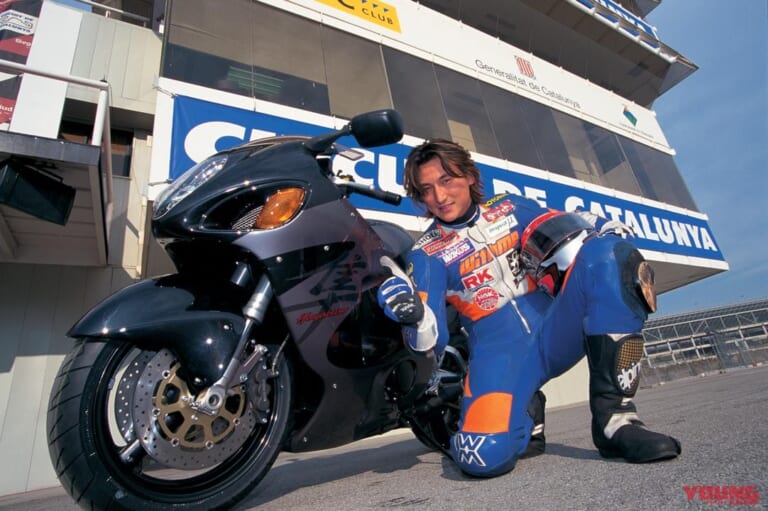

メーター読み320km/hオーバー、実測300超え…。初代ハヤブサの実力が明らかになったのは『ヤングマシン』’99年4月号だった。スペインのカタルニアサーキットと公道で行われた試乗会に参加したのは、当時も現在もヤングマシンメインテスターを務める丸山浩氏。過去記事とともに当時を振り返ってもらった。

●まとめ:沼尾宏明 宮田健一

初代ハヤブサは、下馬評を一蹴する、まさに常識を覆したマシンだった

排気量が1300ccもあるとかなりゴリゴリして、そこまで高回転域を回せないんじゃないか、車重も重すぎるのではないか? といったところが当時の初代ハヤブサの下馬評。つまり、ホンダが威信を懸け当時最速を誇ったCBR1100XXをそうそう簡単に超えられないだろう、と思われていたのだ。

そして迎えた運命の’99年2月6日。初めてハヤブサにまたがった私はスロットルを開けていく。「ん? これは違うぞ?」それまでの1300ccの概念をまったく覆すように、上までピャーっとキレイに吹け上がっていく。そして翌日サーキットを走り、運動性の高さにも驚かされた。何もかもがそれまでの最強最速マシンの常識枠を超えていた。ここで「ああブラックバードの時代は終わった。時代はこれから変わる」と私は心底から思ったのだった。

以降、数々のライバルが登場したが、最高速もハンドリングもハヤブサに及ばず。ハヤブサが超えられたと感じたのは、’13年にカワサキ ニンジャZX‐14Rが登場してのことだ。最高速こそ300km/hリミッターで横並びではあるものの、そこに至るまでの安心感に驚いた。ZZR1100やCBR1100XX時代に、風や振動や路面状態などと格闘しながら最高速アタックをしていた頃とは別次元。快適かつ安心して超スピード移動を実現してくれる14Rに、私は「Myグリーン車」という称号を与えたが、3代目の新ハヤブサもこの路線を歩んでいくだろう。世界一平和にハイスピード体験をもたらす究極の瞬間移動マシン。スズキがまた我々を驚かせてくれたのだ。

再録・初代ハヤブサ試乗インプレ&実測比較:超パワフル+絶品のハンドリング(YM’99年4月号より)

※以降の記事内容は『ヤングマシン』本誌’99年4月号掲載記事を元に再構成されています。表現は基本的に掲載当時のままとしておりますのでご了承ください。

排気量相応の重厚さはCBR1100XXとは明らかに異質

まずはカタルニアサーキットで動力性能をチェック。エンジンを始動し、アクセルをひねる。1298ccもの排気量を感じさせる重厚な回り方だ。排気量を抑え、ムービングパーツの軽量化まで考慮したCBR1100XXのシャープな吹け上がりとは明らかに異なる。

完熟走行後、アクセルを全開。8000rpmを超えたところで一気に伸び上がり、レッドゾーンの始まる1万1000rpmまで完全に回り切った。これは完璧に高回転域を重視した造り込みだ。このバンドをキープしていれば、どのコーナーでも黒々とブラックマークを残しながらパワフルに立ち上がる。力まかせのウイリーもやりたい放題。最終コーナーの立ち上がりから4速まで、一度もフロントを接地させずにガンガン加速させることも可能だ。

翌日、公道で試乗を行った。高回転を意識した造り込みとはいえ、これだけの排気量で下が扱いにくいわけがない。パワーが盛り上がる8000rpm以下でも超が付くほどトルクフルで、回さなくても車速はグングン伸びてくれる。試しに前日、サーキットを6速のみで走ってみたところ、どんなに小さなコーナーでも失速することなく無難に走れてしまった。CB1300SFのような超低速でのドロドロした粘り強さはないが、街中でシフトをサボれるだけのトルクは十分にある。

気になったとすれば、1速でのツキがやや過敏だったこと。また5000rpm付近で車体に微振動が出るため、この回転域をキープした巡航では疲労が残りやすい一面もあった。とはいえ公道でも十分以上に扱いやすい。

初期から旋回力を発揮。超高速の静寂さも抜群

最高速ばかりが注目されがちなハヤブサだが、真骨頂はハンドリングにあり、と僕は断言してしまおう。カタルニア試乗では、サーキットに合わせてあらかじめサスセッティングを変更。そのポテンシャルの高さは驚きだった。たとえば1コーナーから2コーナーへの切り返し。2つともほぼ直角のタイトコーナーなのだが、信じられないほどスパスパッと軽快に切り抜けられた。重量車にありがちな揺り返しは皆無で、タイヤのコントロール性も抜群。スライドの仕方が穏やかなので、安心してブラックマークを残しながらスパッと立ち上がれてしまう。

公道でもハヤブサのハンドリングは光っていた。CBR1100XXは、このクラスとしては峠をそこそこのペースで走れるマシンだが、倒し込みからステアリングがインに向くまでのタイムラグがある。一方ハヤブサはこのタイムラグが皆無で、意のままに旋回力を引き出せる。切り返しの軽快さもCBR1100XX以上だ。

ウインドプロテクションは完璧に最高速を意識したもので、上半身を起こした巡航ポジションだとかなりの風圧を受ける。しかし、ピッタリと伏せたときの空力特性は特筆モノで、ライダーは空気のカプセルに包まれる。その際の静寂さは、まるでレーサーだ。

【ライディングポジション】ハンドル位置は低くて近め、絞り気味なので全体的にコンパクト。スクリーンとヘルメットの間隔が狭く、風を巻き込みにくい。背中とテールカウルのラインが合致していて、抜群の空力特性を発揮。上半身を全伏せにしても頭はスクリーンの上に出る。[身長168cm/体重61kg]

初代ハヤブサ実測比較:すべての数値がライバルを凌駕!

300、301、302km/h…。ライバルたちが280km/h前後で苦闘しているのを尻目に、ハヤブサは数名のライダーにより幾度も300km/hオーバーを記録。特にメーター読みで280km/hを過ぎてからのハヤブサの加速は、他をまったく寄せ付けない。メーター320km/h、実測で約295km/hまでは一瞬だ。そこからやや加速感は弱まるが、すぐメーター340km/h、実測300〜302km/hに達した。

もちろんCBR1100XXも実測300km/h超の持ち主。ただし、その領域に達するまで4〜5kmの直線距離が必要になる。ハヤブサはそれをわずか2kmの直線でやってみせた。

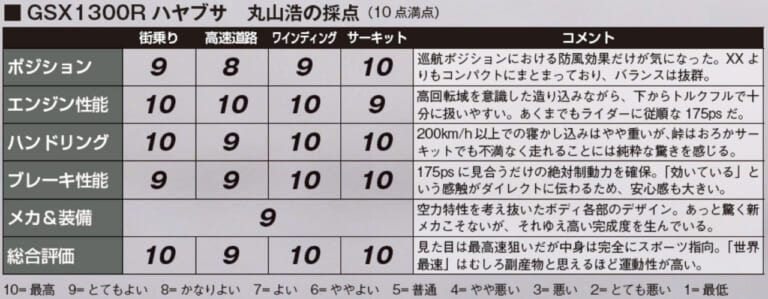

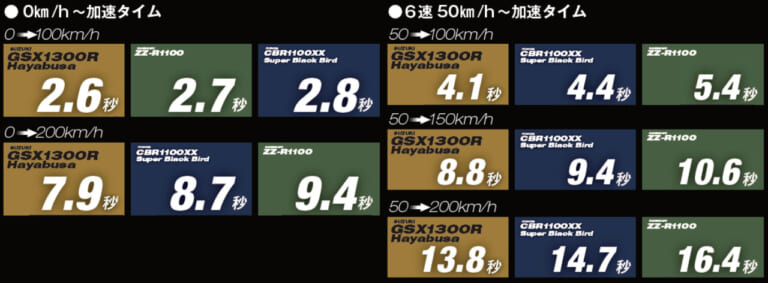

最高速だけではない。0→200km/hの加速タイムでは、下図の通りハヤブサはXXに1秒近くの差をつけるなど、ダッシュ力に関しても圧勝だった。

スズキGSX1300Rハヤブサ:312km/h(ミラーなし実測) 302km/h(実測)

バンクからメーター読み300km/hで脱出し、2kmの直線で最高速アタック。実測300km/hを超えるのはほんの数秒。計測には精度の高いフォトセルシステムが使用された。

ホンダCBR1100XXスーパーブラックバード:284km/h(実測)

【HONDA CBR1100XX SUPER BLACK BIRD】■全長2160 全幅720 全高1170 軸距1490 シート高810(各mm) 車重223kg(乾) ■水冷4スト並列4気筒DOHC4バルブ1137cc 164ps/9500rpm 12.7kg-m/7250rpm ■タイヤF=120/70ZR17 R=180/55ZR17

カワサキZZ-R1100:274km/h(実測)

【KAWASAKI ZZ-R1100】■全長2165 全幅730 全高1205 軸距1495 シート高780(各mm) 車重233kg(乾) ■水冷4スト並列4気筒DOHC4バルブ 1052cc 内径×行程76×58mm 最高出力147ps/10500rpm 最大トルク11.2kg-m/8500rpm ■タイヤF=120/70ZR17 R=180/55ZR17

今回のテストに参加した欧州各バイク専門誌のテストライダー達。「ハヤブサにだけ、さらにもうひとつ高いギヤが余分に付いているんじゃないかって錯覚しちゃったよ!」※Special Thanks:Claudio Corsetti(MOTO SPRINT,Itary)

※本内容は記事公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

あなたにおすすめの関連記事

規制議論を巻き起こすほど突出した速さと人気を誇った '98年秋のショーで発表された初代ハヤブサは、よく"衝撃的”と表現されるが、写真が公開された段階では、いい意味で使われていなかった…気がする。当時は[…]

これがハヤブサに乗るぅ?! YMスクープ班の血圧急上昇 文字通りの“大物”だけに、ヤングマシン本誌スクープ班が全力で追いかけてきた次期ハヤブサ。YM本誌では'15年12月号から独自の"予想"を展開。「[…]

裏話本音が炸裂。新型は”買い”では? スズキは、ユーチューブのグローバルチャンネルで隼に関する公式ムービーを8本も公開。PVや技術解説に交じって、珍しいことにエンジニアたちのインタビューを主軸に構成し[…]

骨格の完成度は時代を超越。必要な箇所はキッチリ改良 ハヤブサの車体におけるテーマは、"安定感アップ"と"俊敏なハンドリング"、そして"ブレーキ性能&効率の向上"だ。 メインフレームとスイングアームは先[…]

最新の記事

- まだまだ、ひと狩り行こうぜ! モンハン仕様のスズキ「DR-Z4S」と「ジムニー ノマド」が「モンスターハンターフェスタ’26」のスズキブースに参上!

- 機動力とコスパの原付二種スクーター! ヤマハ「ジョグ125」に2026年のニューカラー登場、3月19日発売へ

- 【8000円台】スコイコ新作MT100がコスパ最強すぎる!1万円以下のライディングシューズ決定版

- 「えっ…そうだったんだ?」BADHOPの代表曲『Kawasaki Drift』に出てくる“Ninja H2R” 実は日本が世界に誇るとんでもないモンスターだった

- 【昭和名車】新型CB1000Fが受け継いだ最強のDNA。「CB-F」シリーズの歴史と“無敵艦隊”RCBの軌跡を振り返る【1979-1983】

- 1

- 2