ビギナーからベテランまでに愛されたヤマハのオフロードバイク「セロー225」。1985年に発売され2004年に販売終了となるまでの期間は、ちょうど20年。この間、セロー225には数々の変更が加えられたが、「気軽で扱いやすい」存在であることはまったく変わっていない。当記事では1985年の初代から225最終型(2004年)までの変遷を追っていく。まずは第一世代と言える1985年の初代モデルを解説していこう。※当記事は『別冊モーターサイクリスト2010年8月号』の特集「ヤマハ・セローの持続可能性」の一部を編集・再構成したものです。

●記事提供:モーサイ

「マウンテントレール」を提唱した新ジャンル:第一世代セロー225(1985~1989)

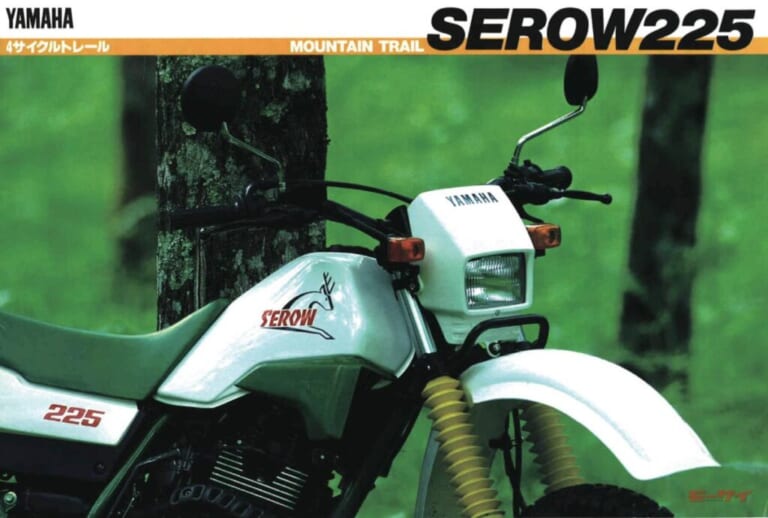

型式■1KH 発売年月■1985年8月

初期型セロー225のカタログは、ふたつ折りの中とじ2枚もので計8ページ。静かな山奥を想像させるシンプルな表紙に引き続き、内部では道なき山奥へ分け入るための専用装備について詳しく解説している。

1980年代中ごろと言えば、世の中はバイクブーム・レーサーレプリカブームまっただ中で、そうした時代にもてはやされていた言葉は、ズバリ「他車より高性能である」こと。つまりスペック至上主義時代だったと言えるが、その傾向はオフロード車のカテゴリーにおいても同様であった。

そうした時代背景の中で、「マウンテントレール」という聞き慣れないキャッチフレーズとともに登場した初代セローは、諸元表を見る限りは何ら突出したところがあるわけでなく、見た目においてもシンプルと言うよりむしろ地味な部類。当時のバイクファンの目には奇異な存在に映ったことだろう。

だが、北米ユーザーからの意見もフィードバックして練り上げたというセローの実力と魅力は、虚飾を廃した装備と扱い切れる車格・性能に如実に現れていた。

モトクロスコースでの速さよりも、「トレール(山などの踏みならされて出来た小道の意)」の言葉どおり、山奥で安全に走り遊べることを重視。

その軽さや足着き性のよさ、ハンドル切れ角の大きさなどから、山岳部でのトライアル的な走りまで可能とし、さらには街乗りからツーリングまで柔軟に対応していた。こうした幅広いシチュエーションで走ることができる能力は、開発の発端となった「DT-1への回帰」という考えが具現化されたものであった。

1985年8月発売の初代セロー225。XT200の利点に着目しつつ、軽量化と「転んでも平気な仕様」を追求し、その進化版を目指した。

初代セロー225は、7.6Lの燃料タンクを採用し、セル無しのキック始動だったものの、そこが難点だったのか、第一世代は大ヒットとはならなかった。燃料タンクの増量(8.8L)とセル装備の第ニ世代になり、セロー225は広く認知されヒットしていく。

初代セロー225は、7.6Lの燃料タンクを採用し、セル無しのキック始動だったものの、そこが難点だったのか、第一世代は大ヒットとはならなかった。燃料タンクの増量(8.8L)とセル装備の第ニ世代になり、セロー225は広く認知されヒットしていく。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

モーサイの最新記事

クランク:低速操作の「総合芸術」を身につける まず、あの忌々しい「クランク」から。 直角コーナーが連続するあのコース、公道で遭遇したら普通は足を着いてヨボヨボ進むか、そもそも入りませんよね。でも、あの[…]

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

車両の種別と免許の関係が複雑な「あの乗り物」 1.信号無視車両を停止させる 白バイ新隊員としてひとり立ちし、しばらく経った頃の話です。その日も私は、交通量の多い国道で交通取り締まりをしていました。交差[…]

今も勘違いが多いかも!? 「新基準原付」を詳しく解説 「新基準原付」が設けられることになった背景は 2025年4月1日から施行される新たな区分「新基準原付」が導入されるもっとも大きな理由は、新しい排ガ[…]

ライター中村(左)とカメラマン柴田(右)で現行と初代のGB350を比較 予想以上に多かったGB350の初代と2代目の相違点 「あら、エンジンフィーリングが変わった?」2025年9月、車種専門ムック「G[…]

最新の関連記事(ヤマハ [YAMAHA] | 新型ヘリテイジ/ネオクラシック)

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

2月14日発売:カワサキ Z1100 / Z1100 SE 自然吸気Zシリーズの最大排気量モデルとなる新型「Z1100」および「Z1100 SE」がいよいよ2月14日に発売される。排気量を1099cc[…]

125ccのMTバイクは16歳から取得可能な“小型限定普通二輪免許”で運転できる バイクの免許は原付(~50cc)、小型限定普通二輪(~125cc)、普通二輪(~400cc)、大型二輪(排気量無制限)[…]

125ccクラスは16歳から取得可能な“小型限定普通二輪免許”で運転可 バイクの免許は原付(~50cc)、小型限定普通二輪(~125cc)、普通二輪(~400cc)、大型二輪(排気量無制限)があり、原[…]

深いグリーンにヤマハ1980年代イメージのストライプ入り ヤマハはインドで、日本でいう軽二輪クラス(126~250cc)にあたるネオクラシックネイキッド「XSR155」を同地域に初めて導入すると発表し[…]

人気記事ランキング(全体)

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

WMTCモード燃費50km/Lで、航続可能距離は600km! スズキは、2017年に初代モデル登場、2020年に現行デザインへとモデルチェンジを受けた「ジクサー150」の2026年モデルを発表した。2[…]

世代をまたくトップライダーたちのレプリカモデルが一気に3種も登場 『DIGGIA2』は、2024年12月にも発売された、MotoGPライダーのファビオ・ディ・ジャンアントニオ選手のレプリカモデル第2弾[…]

製品名がグラフィック化されたユニークなモデルのニューカラー 『GT-Air3 MIKE』は、その製品名を巧みに図案化したグラフィックを特徴とするモデルで、2025年10月に発売された。このたび発表され[…]

最新の投稿記事(全体)

従来品に比べて音質が格段に良くなった!『B+COM 7X EVO』 登場したばかりの『B+COM 7X EVO』を使ってみてまず驚いたのは音楽再生時の音質の良さ。元々サインハウスのB+COMシリーズは[…]

機能を成立させた上で独創性と独自性を追求する 愛車を自分好みのスタイルや仕様に変更するカスタムは、ツーリングやサーキット走行と同様にバイクの楽しみ方のジャンルとして確立されている。そしてオリジナルパー[…]

論より証拠! 試して実感その効果!! ドゥカティと聞いて思い浮かぶのは、やはりあの空冷Lツインの鼓動感ではないでしょうか。しかも400ccという、日本の道路事情にもぴたりとハマる排気量でそれを味わえる[…]

スプリングピン(ロールピン)って何者? まずはコイツの正体からいってみましょう。スプリングピン(ロールピン、とも呼ぶらしい)ってのは、こういう「切れ目の入った筒状のピン」のこと。 スプリングっていうぐ[…]

キービジュアルは『モンスターストライク』の人気キャラクター! 若年層へのアプローチとして、人気RPGアプリ『モンスターストライク』とのコラボレーションが決定した。キービジュアルにはモンストの人気キャラ[…]

- 1

- 2