現在主流のフューエルインジェクションとキャブレターは何が違う?

国産バイクで4ストロークエンジンの場合、最初は強制開閉式キャブレターで後に負圧式キャブレターに変わって行ったイメージがあるが、その時期は意外と曖昧。

ホンダの1969年発売のCB750FOURは強制開閉式キャブレターだが、じつは1965年のCB450に量産車で負圧式キャブレターを世界で初めて採用している。

ヤマハは1970年の初の4ストローク車650XS-1に負圧式キャブレターを装備して以来ずっと負圧式と思いきや、1978年に発売したSR400/500では強制開閉式を採用(後に負圧式に変更)。

スズキは4ストロークのGS750とGS400を1976年に発売するが、GS750は強制開閉式でGS400は負圧式。

カワサキは1973年のZ1/Z2は強制開閉式で74年の400RSは負圧式。しかし77年のZ650や79年のZ400FXは強制開閉式。

……といった具合で、80年代にはほとんどの国産バイク(4ストローク車)が負圧式キャブレターになったものの、60~70年代は強制開閉式と負圧式が混在していた。この当時は、単純に時間経過による進化ではなく、エンジンの種類や排気量、バイクのジャンルやキャラクターで、強制開閉式か負圧式かを選んでいた感がある。

同年式でも排気量で異なる

モデルチェンジで変更

同じモデルでも進化

ヤマハ 1985年 SR400

1978年に登場し、基本レイアウトを変えずに2021年まで生産されたSR400。初代から1999年まではSR500も販売。85年までのSR400(1JR)/SR500(1JN)は強制開閉式で、88年のモデルチェンジからSR400(3HT1)/SR500(3G1W)ともに負圧式キャブレターに変更。そして2009年のモデルチェンジでFI(電子制御式燃料噴射装置)に変わった。

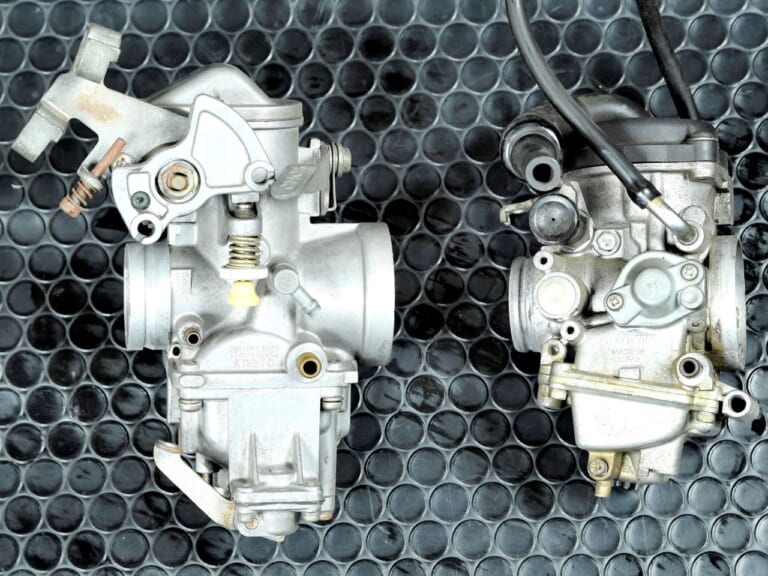

左は85年までのSR500の強制開閉式で、加速ポンプが備わるタイプ(SR400の強制開閉式キャブレターは加速ポンプが非装備)。右は2001年以降のSR400が装備した負圧式のBSR33。写真には無いが85年~00年のSR400/500は負圧式のBSTを装備していた。

現在主流のFIは、キャブレターとナニが違う?

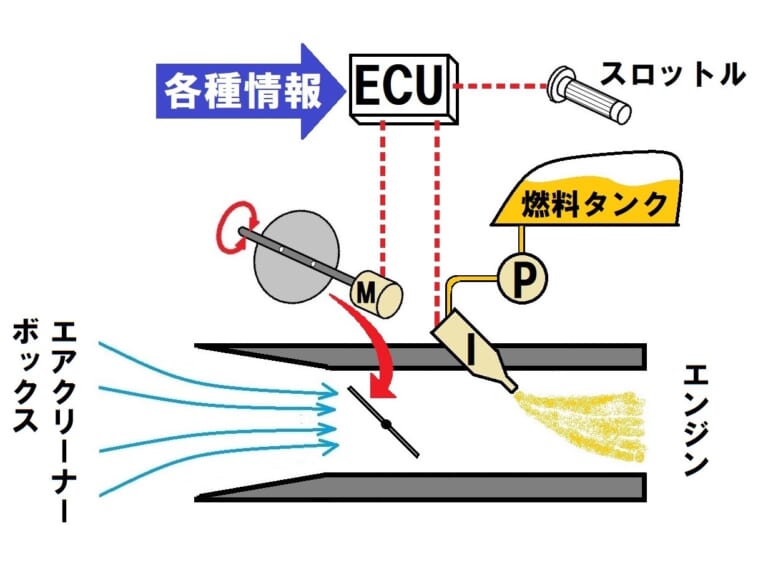

FI(電子制御式燃料噴射)のスロットルボディ自体は、キャブレターよりかなりシンプルな構造で、基本的にはバタフライバルブと燃料を噴射するインジェクター(I)で構成される。しかし、燃料タンクからインジェクターの間にはガソリンを圧送するための電磁ポンプ(P)があり、インジェクターから噴射するガソリンの量を制御するECU(エンジンコントロールユニット、すなわちコンピュータ)が必要で、ECUはスロットル開度やマフラーのO2センサー、エンジン温度センサーや使用ギヤなど様々な情報を集めて最適な噴射量を算出している。そして近年はライド・バイ・ワイヤ方式により、バタフライバルブを開閉するサーボモーター(M)もECUが制御。パワーやトルクだけでなく排出ガスなど環境性能にも優れる緻密な制御に必須なシステムだが、構成部品が多く電気が必要なところは、単体で機能するキャブレターと大きく異なる。画像はスズキの3代目ハヤブサのFIのスロットルボディ。中央上部がライド・バイ・ワイヤでバタフライバルブを開閉するサーボモーター。

キャブレターを電子制御!?

キャブレターは物理現象だけで稼働するのが一般的だが、なんと電子制御のキャブレターが存在した。ホンダの「PGMキャブレター」だ。

大口径のキャブレターは高回転域でパワーを発揮できるが、エンジンの回転が上昇する過程では吸入負圧の低下によって空燃比(ガソリンと空気の比率)のバランスが崩れ、ガスが濃くなってしまう回転域がある。そこでホンダは、メインエアジェットの通路に電磁ソレノイドバルブを設け、スロットル開度やエンジン回転数からこの領域を検知して、ソレノイドバルブでエアジェット通路を開いて二次空気を吸入し、空燃比の適正化を図った。

ホンダを始め四輪車では排出ガス規制に対応して電子制御式キャブレターは広く採用されたが、FI(電子制御式燃料噴射装置)の普及によって姿を消していった。

1988年のNSR250R[MC18]が「PGMキャブレター」を初装備。MC18前期型ではエア流量を2段階で制御したが、89年からの後期型では4段階で制御するPGMキャブレターIIに進化。さらに90年型では2個装備していたソレノイドバルブを一体化し、シンプルで高効率なPGMキャブレターIIIになっている。画像の車両は89年NSR250R[MC18]と、PGMキャブレターIIの概念図。

キャブレター車はいつ頃まで販売していた?

キャブレターからFI(電子制御式燃料噴射)への切り替わりは、大排気量のスーパースポーツ系は性能向上の理由も大きいが、主には排出ガス規制が影響している。

まず2ストロークのスポーツバイクは平成11年排出ガス規制に対応できず、多くが2000年頃に姿を消し、FI化することも無かった。4ストロークバイクはごく一部のキャブレターモデルが対応したが、大半は消滅かFI化した。

そして平成18年排出ガス規制で、キャブレター車は基本的に終了。西暦で言えば、大型車はおおむね2007~8年頃、小中型車も2010年頃にはほとんど消え、2016年に生産終了したホンダのCB223Sや同エンジンのFTRが、おそらく国内販売の最後のキャブレター車だと思われる。

動力性能だけならキャブレターで対応できたモデルも多いだろうが、排出ガスなど環境性能はFI(電子制御式燃料噴射)でなければクリアできないのが、キャブレターが無くなった主たる理由だろう。

まだまだ元気な高性能キャブレター

カスタムやチューンナップで有名なケーヒンのCRやFCRキャブレター。元々は純レース用にCRキャブが登場し、その進化版がアフターパーツで有名なCRスペシャル。ピストンバルブが開いた際にも吸気通路(メインボア)内に段差ができない「スムーズボア」が高い性能を生み出す。さらにスロットルバルブを平らな形状にしたFCR(フラットCR)によって、レスポンスをいっそう向上。高性能キャブレターは調整できる箇所がたくさんあり、ジェットやニードルなどのセッティングパーツが豊富に揃うのも特徴。レースやチューンナップ以外でも、純正キャブレターや補修パーツが廃盤になってしまった旧車のリペアにも、これらのキャブレターを活用できる。

※本記事は“ミリオーレ”が提供したものであり、文責は提供元に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

あなたにおすすめの関連記事

70~80年代にキックスターターからセルフ式に移行 現行バイクはスターターボタン(セルボタン)を押すだけで簡単にエンジンが始動できる。しかし1960年代頃までのバイクは、ほとんどが「キックスターター」[…]

ドラムブレーキの歴史は長いが…… この世にバイクが登場し、自転車フレーム+エンジンから、いわゆるオートバイ型になってからは、長い間ドラムブレーキが主流だった。しかし1979年にホンダがCB750FOU[…]

昔は点火プラグの「焼け具合」をマメにチェックしていた 点火プラグ交換の手順 かつては自分で交換できたが…… 前述したように、昔のバイクは点火プラグがカブってエンジンがかからなくなることがあった。……と[…]

80km/h以上出さないように警告するランプを装着 最近は高速道路に最高速度120km/hの区間も登場し、快適にクルージングできるようになってきた。しかし2000年10月の法改正まで、高速道路における[…]

スイングアーム式のリヤサスペンションが2本ショックの始まり 市販車もモノクロスサスペンションを装備 リンク式でさらに性能アップしたサスペンション 2本ショックとモノショック、それぞれの特徴は? そもそ[…]

最新の記事

- 【2026年新製品】ワークマンが『名探偵コナン』と初コラボ! 980円Tシャツやポンチョなど全5アイテムが5月発売

- 世界GP王者・原田哲也のバイクトーク Vol.157「ついに開幕!! 1000cc&ミシュランタイヤ最後の年の見どころは?」

- 【AIも知らないレストアの裏技】10円でできる! スプリングピン(ロールピン)の抜き方

- 『おいでよ、令和バイク界隈』『「好き」を極めろ!』2026年大阪・東京モーターサイクルショーは“モンスト”とコラボ!【イベント詳細】

- 「まさか…」「そんなのアリ?」気がつけばミラー越しにピタリと張り付くセダン。

![MIGLIORE|ミリオーレ|キャブレター|ホンダ 1989年 NSR250R [MC18]|【懐かしのバイク用語 Vol.7 キャブレター】現在主流のフューエルインジェクション(FI)と何が違う?](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/01/05c_-768x576.jpg)

![MIGLIORE|ミリオーレ|キャブレター|ホンダ PGMキャブレターII 1989年 NSR250R [MC18]|【懐かしのバイク用語 Vol.7 キャブレター】現在主流のフューエルインジェクション(FI)と何が違う?](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2023/01/05d.jpg)