ネジ頭が”潰れる=ナメる”という現象。ちょっとしたDIYやバイクのメンテナンス、部品交換の作業において誰もが直面したことがあるはずだ。そのまま慌てて作業してしまうと、さらにネジ溝が広がって万事休す! ということもある。そんなときのために、バイクメンテナンス系YouTuberのDIY道楽テツ氏が、ネジ回しに必要な「基本要素」を一挙にこなしてくれる優れモノ「ショックドライバー」を紹介する。

●文:[クリエイターチャンネル]DIY道楽テツ

【YouTubeクリエイター:DIY道楽テツ】バイク雑誌の編集に携わったのち、20年以上の溶接の経験を活かしてDIYに勤しむYouTubeクリエイター。「バイクを元気にしたい!」というコンセプトで定期的に動画を配信している。最近では徒歩旅に目覚めたという。’76年生まれの2児の父。[URL]DIY道楽(メインチャンネル) / のまてつ父ちゃんの日常(サブチャンネル)

ネジは何故ナメてしまうのか? その原因と対策

「ナメんなよ」ってコトバが流行したのは40年以上も昔のことですが、DIYやバイクメンテナンスの現場では「ナメんなよ」は今もなお健在。どういうことかというと、ネジやボルトの頭が潰れて回せなくなる状態のことを「ナメる」と言うのです。ちなみにその理由は、締めたり緩めたりしたくても回せない(=すべる)…と掛けているのが由来だとか。

そもそもなぜネジ山をナメてしまうかというと、ネジの頭にちゃんとフィットしていない状態でドライバーを回してしまうから。空回りしたドライバーが溝を傷つけ、それが広がって結果的にナメてしまうのです。

ドライバーがネジの頭にフィットしない要因としては、ドライバーのサイズが合っていない/ゴミやサビなどが詰まっておりドライバーと噛み合っていない/押し付ける力が足りていない…などが挙げられます。

昔からドライバーによるネジ回しの基本は「押し付けるチカラ:回すチカラ=7:3」と言われています。しかしネジの固着があまりにも強力だった場合は、適切にドライバーを使ってもナメてしまうことも…。

こうなるともうお手上げ。特殊工具を使うか、ネジそのものの破壊が必要になります。

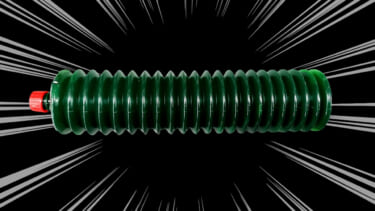

ネジ回しに必要な工程がオールインワン「ショックドライバー」

そんな時のために工具箱に入れておきたいアイテムが「ショックドライバー」です。一見ゴツいだけのただのドライバーに見えるかもしれませんが、後端部をハンマーで叩くとその衝撃が回転運動に変換され、設定した方向に回る構造になっています。ハンマーの衝撃でネジの固着を解除しつつ、一瞬だけ、しかも強く回すことでネジを外そうというアイテムなのです。

今回はヤマハ DT50のエンジンを固定しているネジを外してみます。あまり頻繁に外すことのない箇所ですが、そういうネジはいつのまにか固着しがち。安易に回そうとするとナメてしまう危険が大きいので要注意です。そんな、地味に難易度の高いネジにショックドライバーを使ってみましょう。

ここにヤマハDT50のエンジンがあります。なぜかこのエンジンには、ナメやすさナンバーワンのプラスネジが使われています。

ネジの頭にフィットするサイズの先端ビットをチョイス。ショックドライバーに取り付けます。

ショックドライバーの回転方向を左にセットして、ネジにしっかりに押し当てます。あとは、おもむろに握りしめたハンマーでバッカン! バッカン! と、勢いよくぶっ叩くと…。

ほら、簡単にネジが緩みました♪ これがショックドライバーの威力です!!

使う時のコツは最初の確認と、思い切り

ただし、使用時に守るべき約束事があります。まず、先端ビットはきちんとネジ頭に適合するものを選ぶこと。これは実際に外したいネジに当ててみて、フィット感を確認するといいでしょう。また回転方向は必ずチェック。間違ってもネジを締める方向に設定しないようご注意を。そして一番重要なのは、躊躇せず思いっきり強く叩き、衝撃をネジに伝えることです(注:ただし、自分の指や手首を叩いてケガなどは絶対にしないようにご注意ください)。

※使用方法の詳細については、お使いのショックドライバーの説明書に従ってください。

個人的なオススメは”どっしりしていて握りやすいもの”

ちなみにワタシが愛用しているのはショックドライバーはコチラです。何年も使ってますが、太くて頑丈で持ちやすいタフガイ! ちなみに、今のところ勝率は99%です!! (1回だけ、脆くなりすぎたネジを粉砕したことがあります…)。

使っている姿があまりにもプロっぽくて上級者用の工具に見えてしまうショックドライバーですが、メンテナンス初心者の方にこそぜひとも使っていただきたいなと思っています。ネジが1本外れないだけで作業が進まなくなってしまったり、ナメてしまって絶望的な状況に陥らないようにするためにも、工具箱の中にショックドライバーを持っていて損はありませんよ~!

この記事が少しでも皆様の参考になれば幸いです。今回もご視聴ありがとうございました~!

動画解説はこちら↓

(↓)YouTube動画のほうでは映像付きで解説しているのでよかったら参考にしてください♪

私のYouTubeチャンネルのほうでは、「バイクを元気にしたい!」というコンセプトのもと、3日に1本ペースでバイクいじりの動画を投稿しております。よかったら遊びにきてくださいね~!★メインチャンネルはコチラ→「DIY道楽」 ☆サブチャンネルもよろしく→「のまてつ父ちゃんの日常」

人気記事ランキング(全体)

2025/9/16:衝撃のシルエットティザー公開 中国のSNS『微博』で「新しい命を創造する」というメッセージとともに、丸目ネイキッドのシルエットが公開された。画像の解析からは、丸型ヘッドライトやダブ[…]

強度は「太さ」よりも「焼き入れ」で確保する 多くのライダーは「チェーンは太いほど強い」と考えがちだ。確かに物理的な切断に対して太さは正義だが、それは同時に携帯性を犠牲にすることを意味する。カエディアが[…]

窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙う理由 窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙うのは「盗みやすく確実に売れる」というのが、大きな理由です。実は近年、窃盗件数自体は減少していると同時に検挙率は[…]

「2色×2段階の明るさ」切り替えて使える調光機能搭載! 灯火類に関するアフターパーツを幅広くラインナップするエフシーエルから、ユニークなモデルが登場したので紹介していこう。エフシーエルは、バイクや自動[…]

待望の「ドア付き」がついに入荷、カラーは全6色展開へ ビークルファンが販売する「アーバントライカー(URBAN TRIKER)」は、フロント1輪・リア2輪の電動トライクだ。以前から存在したモデルだが、[…]

最新の記事

- 【2026年2月】新作ヘルメット発売まとめ:SHOEI「J・O+ & EX-ZERO CROSS LOGO 2」/アライ「VZ-RAM TSUBASA」

- 【2026年2月発売】ワークマン×『葬送のフリーレン』第2期コラボTシャツが登場! 全5種のラインナップと作品の魅力を紹介

- 千葉・鴨川にライダー専用の貸別荘「RIN」がオープン。ガレージ完備の“大人の隠れ家”を徹底解説

- インナーサンシェード付きフルフェイス・Kabuto「KAMUI-5」に2つのグラフィックモデルが登場

- 【ホンダ(HONDA)新型】CB400(500)SUPER FOUR/CBR500R FOUR最新情報まとめ:重慶ショー発表から海外カラバリ公開まで

- 1

- 2