インバウンド需要の増加/レジャー開発の進展/移住者増などにより、全国4位の地価上昇率となった白馬村(長野県)。ライダーが訪れるグリーンシーズンの白馬の魅力を、大自然と歴史/文化に焦点を当てて掘り下げる旅となった。

⚫︎文:田中淳麿 ●BRAND POST提供:BMW Motorrad

どこを見ても絶景の白馬村。ここにいることの贅沢

4月下旬のゴールデンウィーク、2年ぶりとなってしまったが、また白馬村に来ることができた。突然だが、白馬村で撮影していると毎回こんなことがある。今年はこんな感じだった。白馬大橋の袂で撮影していると、身なりの良い老紳士が話しかけてきた。

「この辺に絶景はありませんか? もうあらかた回ったとは思うんですが、ははは」

白馬岳と代掻き馬(しろかきうま):諸説あるが、白馬の由来は白馬(しろうま)岳に現れる「代掻き馬」の雪形から来ている。田んぼの代掻き(水張り後に土をかき混ぜる)を行う時期を教えてくれる。

クルマで奥様と村内をドライブしているようだ。こんな風に取材中に話しかけられることはいつものことなのだが、“あらかた”なんて言われたので少し身構えてしまった。絶景/秘境マニアの『モトツーリング』誌編集長に毎号尻を叩かれている身としては、ガイドブックに載っているような場所を教えるわけにもいかない。

ちょうど現在地から見上げたところにある山の頂上、どんぐり村の展望台を教えることにした。ネットでググれば出てくるが、展望台の名称すら揺らいでいるようなマイナースポットだ。うねうねとした別荘地を抜ける際に迷いやすく、最後は驚くほどの急坂が待っていることを伝えると、老紳士は少し躊躇したようだが「ありがとう」と言って歩いていった。

神城断層地震の地表地震断層:2014年11月に発生した長野県神城断層地震の隆起部が保存/公開されている。最大で約90cmほどの上下変異があった。

声をかけられたとき、じつは最初はこう返していた。「白馬村なんて絶景の宝庫じゃないですか? どこに行ったって良い景色ですよ」と。実際そうだ。国道沿いのスーパーの駐車場からでも白馬の山と空は震えるほどに美しい。だからこそ彼には少し難易度の高い場所をお勧めした。がっかりされても気分が悪いから。ほんと、贅沢な旅だと思うのだ、白馬村は。

四十九院のこぶし:白馬村の春の人気スポット。2本のこぶしの木の下に黄色い水仙が咲き誇っていた。季節の花々や紅葉も白馬村のグリーンシーズンを彩ってくれる。

新たな体験を求めよ! 白馬の絶景は川にあり

いつもは名もなき道を目指していた。なにせ白馬だ。多くのライダー/多くのスキーヤー/多くの登山家が自分だけの白馬を心に秘めて闊歩している街だ。

見上げればアルプス、どこにいても絵画、雄大で、それでいて人との調和が巧みで、そんな小さな村で新たな体験を求めれば、人の往来の少ない辺ぴな場所へと自ずと足が向かってしまうもの。

白馬村の絶景は橋の上にあり!:白馬村には姫川と松川など橋の上から眺められる絶景が多い。中でも、映えるフォトスポットとして有名な松川大橋(写真)からは、河川敷や中州に生い茂る緑の先に荒々しい五竜岳が居座る姿が眺められ鳥肌もの。ツーリングライダーも大勢訪れていた。

そこで今年は、ここ数年の念願だった渓流釣りに挑戦することにした。白馬村には、姫川とその支流である松川といったアングラー憧れの清流がある。ありがたいことに河川敷には車道が敷かれていることが多く、フラットダートも多いものだから、今すぐ釣りをしたいという欲求とこの道を走り続けたいという欲望が葛藤となり、しばらく惰性で進んでしまうのはご愛嬌だろう。

姫川と支流松川では川沿いに道が延びる:白馬村から日本海へと流れていく河川、姫川とその支流である松川は、一部で護岸工事も行われているが自然の姿をよく残している。どちらの川にも河川敷にダートが残されており、車両の通行が可能。美しい清流のせせらぎが癒してくれる。

白馬の釣りにウェーダーは必須!:白馬の水は平野部の西と東で性質が異なる。春先は北アルプスからの雪解けで西側がとても冷たく、ウェーダーがないと浸かっていられない。流れも速いので、東側(東山など)の支流が釣りやすいそうだ。

白馬の春には冬の面影が色濃く残る。北アルプスからの雪解け水は川の水位を上昇させ、よく晴れた空の青さが染み込んでターコイズブルーの絨毯を敷いたようだ。

白馬大橋直下の松川:気温24℃、この春一番の暑さとなったゴールデンウィークに、冷たい松川に浸かる。眼前には白馬三山(山頂が鋭角な白馬鑓ヶ岳、右に杓子岳、白馬岳と並ぶ)の雄大な景色が広がった。

手を浸けてみると予想通りの冷たさ。水温を計ってみると9~ 10℃と、低水温を好むイワナにとっても少し冷たすぎる。増水により流れも速いので、入渓ポイントを変えようかとも思ったが、白馬三山の美しい雪景を前に(釣れないだろうことをわかったうえで)移動を断念、そそくさとウェーダーを履いて釣り竿を組み立てた。

白馬大橋の欄干では多くの観光客が代わる代わるにカメラを構えては去っていく。何やら歓声のようなものも聞こえるが、流れに足を入れた瞬間、瀬鳴りの音にさえぎられる。十数秒も足を浸けているとウェーダー越しでも足が冷たい。魚影はない。それでもここは特等席だ。日が高くなるにつれ白馬の山が輝きを増していた。

白馬村の渓魚といえばイワナ。冷たい水で夏でも活性が高い。白馬村の標高は約700mで、そこに標高2800~3000mの山々から雪解け水が流れ込んでいる。川の水温は夏でもそれほど上がらず18℃以下となることが多いため、冷水でないと生息できないイワナにとっては最適な環境となっている。なお、釣りの際には遊漁券購入を忘れずに。※お詫び:今回もお魚のみなさんはお留守でしたので、貴重なお姿は資料写真となっておりマス…(定期

白馬村を開拓した仁品王。背景にはヤマト王権の拡大

白馬村にも語り継がれる物語がある。大町市(長野県)を拠点に越の国(新潟県)まで影響を及ぼしたという仁科氏に関するもので、仁科濫觴記(らんしょうき ※1)という古文書にその出自や事績がまとめられ、地域の伝説や地名の由来の多くが語られている。史書ではないが、当時の都の情勢にも触れるなど時系列で書かれた内容の価値は高い。

三日市場神明社:仁科濫觴記によると、仁品王が北方巡行した際に昼食をとった場所とされている。神明社がいつ鎮座されたのかは不明だが、かつて毎月3日に祭祀を行い、その際に市場が開かれたのが名の由来。中世では仁科氏の氏族、沢渡氏が治めていた。●長野県北安曇郡白馬村大字神城三日市場/境内自由

3世紀中頃だろうか、第10代崇神(すじん)天皇の末子とされる仁品王(にほんおう)がこの地に降り立ったという。あれ、崇神天皇の末子って垂仁(すいにん)天皇では? と初っ端から引っかかるのだが、ここでやめてはつまらない。仁品王は多くの臣下を率いて安曇野を開拓し城館となる御所を設け、これが王町(現大町市)の由来となった。

白馬村にとって重要なのは、仁品王が北への巡行を開始してからのくだりだ。大町市から北上し仁科三湖を経て村域に入り、土地の者に開墾の技術を教えて原野を焼き田畑を開発した。

ここで重要な役割を果たしたのが、家臣の千手小郷(ちてこさと)と足長鹿(あしながしか)。この2人は諏訪から派遣された農業技術者だったようで、現在の白馬村や小谷(おたり)村の開拓を任され、越の国の日本海から塩の輸送まで始めたという。

千国(ちくに・千邦)という地名は、千手小郷の名、小谷(おたり・小足)という地名は足長鹿の名に由来し、村内に諏訪神社が多いのは行く先々で諏訪明神を勧請したからとある。このような記述が多く、興味が尽きない書だ。

諏訪社:白馬村には諏訪神社が多い。神明社境内にも諏訪社があり、祭神は建御名方命(だてみなかたのみこと)。仁品王の家臣・千手小郷と足長鹿は諏訪国から来て仕え、開拓に従事したと伝わる。

さて、この物語の背景は何かを考える。仁品王の父とされる崇神天皇は在位期間も定まらず謎の多い天皇だが、信濃国と関わりの強い事績を残している。ひとつは版図を全国に広げるための四道将軍の派遣。北陸には伯父の大彦命(おおびこのみこと)を北陸道で向かわせ、その行軍の痕跡は長野市の布制(ふせ)神社にも残る。

霧降宮切久保諏訪神社:白馬村諏訪三社のひとつで創建は不明。平安前期の千国庄(白馬・小谷村の荘園)成立により諏訪大社下社から勧請したとされる。仁品王の臣下・千手小郷と足長鹿が越の国(新潟県)から整備したとされる塩の道沿いにある。祭神は建御名方神/八坂刀売神/天手力男神/天照大御神/八縣宿祢神。現在の本殿造営は1658年。●長野県北安曇郡白馬村北城12327/境内自由 ※参考WEB サイト:球わかば.net

また、史書「国造本紀(こくぞうほんぎ)」等によれば、崇神天皇は皇族である武五百建命(たけいおたけのみこと=初代神武天皇のひ孫)を初代の科野国造(しなのくにのみやつこ=地方官)に任じたとある。なんとなくだが、この2つの出来事が仁品王の安曇郡入植とリンクするのではないか?

信濃国は奈良のヤマト王権時代から中央とは密接だった。その理由のひとつは、大和朝廷へと版図を拡大する過程で軍馬の需要が増したから。信濃(とくに伊那地方)には百済からの渡来人が多く、馬の文化が根付いていた。奈良時代(710~794年)の万葉集に“ひどい道(※2)”と詠われた木曽路が713年に早くも整備されたのは、国家安全保障上、信濃国との官道整備が重要だったからだ。

※1 仁科濫觴記(にしならんしょうき):崇神天皇の時代から1000年における大町・安曇野を領した仁科氏の古文書で、伝説や地名の由来も示されている。制作年代(江戸時代?)も著者も不明。

※2「信濃路は 今の墾道刈株に 足踏ましなむ 沓はけ我が背」=あなた(夫)へ。信濃の道は切り拓かれたばかり。切り株を踏みつけぬようしっかり靴を履いてください。

戦国時代は苛烈な戦の舞台。海を求める信玄が蹂躙

時は下り、15世紀後半の戦国時代、信濃守護の小笠原家が分裂抗争を始め弱体化すると、群雄が割拠した。甲斐(山梨県)を統一した武田信虎(信玄の父)は、佐久の領主争いに加担する形で信濃国に侵攻を始め、諏訪氏と同盟するなど地盤を築く。1541年に父を追放した晴信(信玄)は、佐久/諏訪などを制圧し、1553年に下した村上義清が長尾景虎(上杉謙信)のもとに逃れたことで、北信濃を巡る武田/上杉の戦いが始まる。

長谷寺(飯森城址):長谷寺は飯森盛春が再興し、寺の裏山に飯森城を構えた。迫りくる武田家臣・飯富源四郎(山県昌景)の勢いを見て入城一夜で越後に逃れたことから、「一夜城/一夜山」と呼ばれるように。●長野県北安曇郡白馬村神城大字神城飯森25426/境内自由

白馬村はこの戦いの最前線となった。守護の小笠原氏が敗走したことで、安曇郡を治めていた仁科氏は侵攻する武田家に恭順を示した。しかし国境という土地柄、上杉家との繋がりが強く、家臣団がまとまらなかった(※3)。これにより家臣の内通を疑われた当主・仁科盛政は、1561年、第四次川中島合戦のさなかに信玄の命で自害させられ、婿養子だった信玄の五男・盛信が仁科家を継ぐこととなる。

1820 年建立の山門(写真)は重厚な禅宗様式で、白馬村の指定文化財。

こうしたなか、白馬村には後に武田四天王となる飯富源四郎(山県昌景)が攻め込み、飯森城や塩島城など多くの拠点が容赦なく焼かれた。ここまで侵攻が苛烈だったのは、第一次川中島合戦(1553年)の翌年、後方の守りを固めるために甲相駿三国同盟を結んだため。港を持ち交易で利益を得たい信玄は、千国街道から侵攻して日本海に出たいという思いが強かった。ただそれは、謙信の強さと寿命により叶わなかった。

※3 仁科盛政の起請文:当主盛政が武田に背かないと跡部勝資(あとべかつすけ)に宛てた誓詞(せいし)。しかし仁科家臣団がまとまらず、信玄に疑われ盛政は自害、死後許された。

飯森神社:南北朝時代の永徳年間(1381~1384年)に飯森氏が創建。飯森氏が八方池(飯森神社の奥の院)の大蛇を退けた伝説が残っており、祭神は水神の罔象能売命(みずはのうのみこと)。●長野県北安曇郡白馬村神城27346/境内自由

雪国の厳しさと村人の暮らし

バイクでグリーンシーズンに訪れていると、白馬村の冬の厳しさは窺い知れない。仁品王の北行から開拓が進められた白馬の土地は、平地が少なく稲作という点では難しい面もあったが、それを補えるほどの豊かな自然に恵まれ、姫川ではシロサケやサクラマスが毎年遡上し、秋には漁が行われていた。そうした歴史を裏付けるように、白馬村には縄文時代からの集落跡や土器が多数発見されており、6世紀ごろには郡内最大の古墳地帯を形成したという。

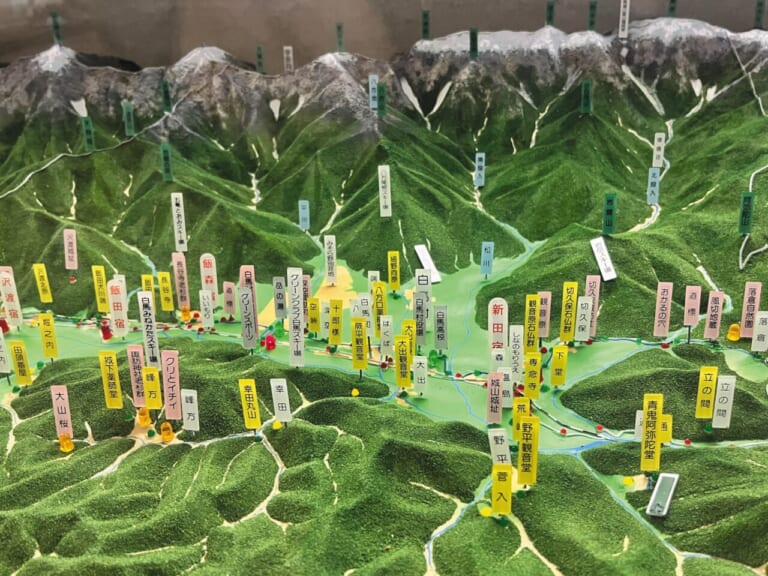

白馬村歴史民俗資料館:「白馬グリーンスポーツの森」内に設置されている資料館。管理棟の奥に屋内展示室があるほか、農家建築様式の民家(1864年築)が移築復元されている。人形を使って当時の生活の様子が再現されており、見どころの多い施設だ。●長野県北安曇郡白馬村北城265/入館無料/9:00~16:30/冬期(11月上旬~4月下旬)休館/TEL0261-72-4755

一方で、日本海からの塩の道は複数つくられ、中でも千国街道には宿場町が立ち並び賑わった。街道沿いには数多くの石仏群/道祖神/庚申塔が残り、往時を偲ばせている。

白馬村の暮らしは山とともにあった。高速バスのターミナルがある八方エリアでは、明治以降、北アルプス登山と競技スキー(大回転など)でブームが巻き起こった。八方尾根の麓に位置する細野集落では、山岳ガイドの自宅に前泊して早朝出発するという行動計画が日本初の民宿を誕生させている。

山岳ガイドの自宅が民宿の始まり:明治以降、白馬連山の測量や地質調査を経て鉱山開発による登山道が整備されると、細野集落の案内人がガイドをする機会が増えた。1907年頃には山小屋がオープンし、信濃鉄道の開通を機に大衆登山ブームが到来。登山者がガイドの家に前泊するようになり、1937年(昭和12年)に16戸が警察から許可を得て、日本で初めて民宿としての営業が始まった。

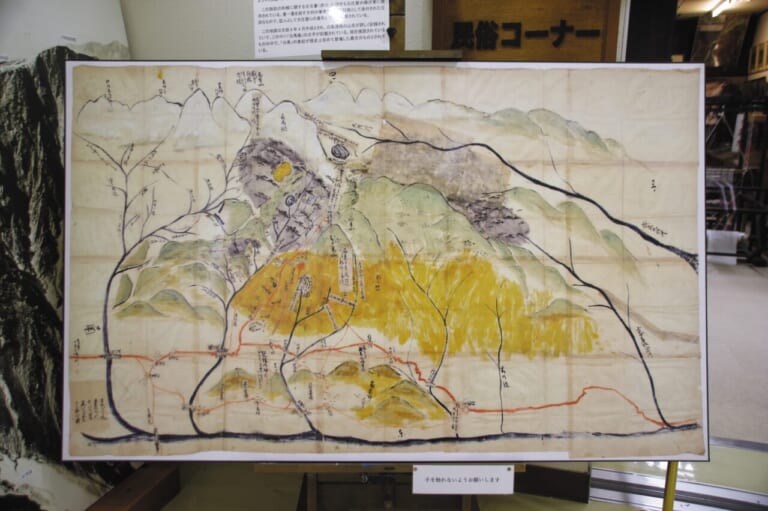

1823年に白馬村と小谷村の間で草刈場の境界論争が起こり、松本藩が仲裁したことを伝える古文書「山論済口絵図」(1825年)。「白馬」最古の表記とされる。

現在の白馬村は、人気の飲食店や世界的なアウトドアブランドの店が軒を連ねるなど、外国人も訪れるオシャレなリゾート地という雰囲気だが、その成り立ちや歴史を知れば、旅の過程で目にするものがより興味深く感じられるだろう。奥深き北アルプスの山村へぜひ。

温泉らーめん八方美人の横にある足湯。

BMW R1300GS Adventure ツーリング AUTOMATED SHIFT ASSISTANTパッケージ

クラッチレバーがなくエンストもしないため、スクーター感覚で走ることができる一方で、いつでもシフトペダルのみによる変速ができ、マニュアル操作も楽しめる「AUTOMATED SHIFT ASSISTANT(略称ASA)」の完成度が素晴らしい。発進時はスロットルを開けるだけだが、そのトルク伝達の塩梅が絶妙で、U ターンも通常のマニュアル車よりしやすい。疲れずに長距離を走るのに現状最高の選択肢だと思う(私感)。

※写真はパニアケースなどオプションアクセサリーを装着

●全長2280 全幅1012 全高1540 ※ウインドスクリーンハイ ホイールベース1534 シート高820/840~850/870 ※アダプティブ車高制御comfort装備車両(各mm) ●車両重量284kg(燃料100%時) ●4ストローク空冷/水冷2気筒DOHCボクサー 常時噛合式6段リターン 総排気量1300cc 最大出力145ps/7750rpm ■税込価格354万9千円~

※本記事はBMWが提供したもので、一部プロモーション要素を含みます。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。