伊豆半島北部の沖積平野である田方平野とその周辺を巡り、伊豆半島が本州に衝突したことの痕跡とその後を、BMW R1250Rで辿る。隆起した山々、縄文海進/海退による沼地と平野の形成、そこに住んだ人々と古代王権について思いを馳せよう。

⚫︎文/撮影:田中淳磨(輪) ●BRAND POST提供:BMW Motorrad

いまも動き続ける伊豆半島。地形も人の営みもつくった

伊豆半島の「田方(たがた)平野」という地名は、当地を訪れるツーリングライダーにどれぐらい認知されているだろうか。ちなみに筆者は知りませんでした(爆)。

しかしながら、伊豆半島のジオスポット(略して伊豆ジオ)視点でよく見ると、田方平野およびその周辺は地質学/考古学などの学問上とても重要な意味や役割を持っており、伊豆縦貫道で走り抜けるだけなんてすごくもったいない土地だいうことがわかる。

伊豆ジオを巡るにあたりまずもって理解しておくことは、約2000万年前には硫黄島付近にあった伊豆半島(島弧に属する火山諸島の北端)がゆっくりと北上し、約200万年前に日本列島に衝突、いまも北上を続けていることだ。

地学的に言うと、伊豆半島の下にあるフィリピン海プレートは、現在も本州が乗っているオホーツクプレートとアムールプレートの下に潜り込むように動いている。この動きにより陸上では険しい山地が連なり、海面下には関東大震災を引き起こした相模トラフや東南海地震を起こした南海トラフといった深い海溝が横たわっている。

富士山も約200万年前の伊豆半島衝突によってマグマ上昇を起こして形成されたと考えられている。

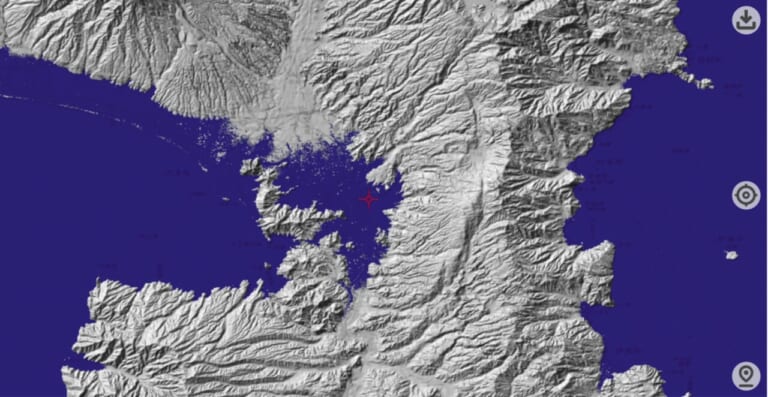

【縄文海進時の田方平野は古狩野湾の海底】氷河期が終わった約6000年前の縄文時代には日本列島は最温暖期を迎え、縄文海進と呼ばれる海面上昇が起こった。伊豆半島北部への影響も大きく、田方平野は浅い海である古狩野湾(ふるかりのわん)の湾内となり、浮島が点在。その後の海面後退とともに、周囲の集落も山から海の近くへと下りていった。※JAXA Earth Apps海面上昇シミュレーターで作成

我々にとっての伊豆半島衝突は、走って楽しいワインディングや絶景スポット、深海魚などの海の幸といった恩恵をもたらしているが、その一方で無数の断層が日々地震を引き起こしてもいる。また、発掘によって認知された古代の集落や古墳といった人の営みも、衝突後の地形形成の中で、形態/規模/場所を変えてきた。いま目にしているものの多くの源は地球の動きに基づいている。こんな視点で北伊豆のジオスポットを巡ろう。

伊豆スカイラインからは相模湾も一望。相模トラフは平均200年ごとに地震を起こし、関東大震災もそのひとつだ。

動き続ける伊豆と断層

伊豆半島を代表する絶景ロード・伊豆スカイラインは、多賀火山の稜線上に敷かれている。多賀火山は約200万年前に伊豆半島が本州に衝突したあと、約80~30万年前に噴火しながら成長した陸上大型火山だ。東の相模湾側、熱海や伊東から上る坂道が急なのはこの頃に波の影響を受けたからとされる。また、多賀火山の溶岩流は東側では海水と触れ、水蒸気爆発を起こして城ヶ崎海岸などの切り立った海岸線をつくったが、西側ではそれがなく、ゆるやかに堆積して緩斜面を形成した。

さて、伊豆スカイラインの玄岳(くろたけ)あたりから西側を見下ろすと、ぽっかりと丸い盆地が見渡せる。西丹那駐車場からがわかりやすいが、これが丹那(たんな)盆地だ。伊豆半島のお土産としてもお馴染みの丹那牛乳工場があるのもここ。

西丹那駐車場(伊豆スカイライン)

丹那盆地越しの絶景が望める伊豆スカイラインの駐車場。敷地が斜面になっているのでバイクを駐める向きに注意!

北伊豆地震や丹那トンネル工事による渇水などの影響で、当地の農家は酪農/牧畜に転換した。丹那牛乳は今では北伊豆を代表するブランドだ。

丹那盆地には1930年(昭和5年)に北伊豆地震という大地震の原因となった丹那断層が表出している。箱根から修善寺のあたりまでは全長32kmにわたって数多くの活断層があり、北伊豆断層帯と総称しているが、丹那断層はそのうちのひとつだ。丹那断層公園では水路が2mほど横ずれしている様子や掘削された断層を見ることができる。

【丹那断層公園】1930年の北伊豆地震発生時、茅葺き農家の敷地内に左横ずれ断層が表出した。1995年に建屋があった場所を掘削して地下観察室が設けられ、現在は自由に見学できる。

【丹那断層公園】地下観察室の南壁に残る北伊豆地震時の断層活動の跡。左右で色が違うのは断層の境界にあたるから。

丹那断層も、フィリピン海プレート先端の沈み込みにより数十万年前から活動しており、その周期は700~1000年ほどと言われている。地表で見られる活断層として世界的にも貴重なので、国の天然記念物にも指定されている。なお、江間公園には北伊豆地震の揺れが傷として記録された魚雷が展示されており、こちらも「地震動の擦痕(さっこん)」として国の天然記念物となっている。

約50万年前に噴火した多賀火山(伊豆スカイラインが延びる山)の西側斜面に丹那断層が走っている。数十万年前から活動する丹那断層は、箱根から修善寺の手前まで延びており、線上に丹那盆地/田代盆地/浮橋盆地をつくった。

【地震動の擦痕】北伊豆地震の揺れが魚雷に偶然記録されたものが天然記念物とされ、江間公園に展示されている。

衝突後に隆起した山々

田方平野に話を移そう。伊豆半島が本州に衝突したのち、現在の平野部には古狩野湾(ふるかりのわん)という浅い海が広がっていたが、海水面が後退した後は長らく沼地となっていた。いまではほとんど面影もないが、「沼津」の地名はこうした様子に由来する(初出は鎌倉時代の『吾妻鏡』)。

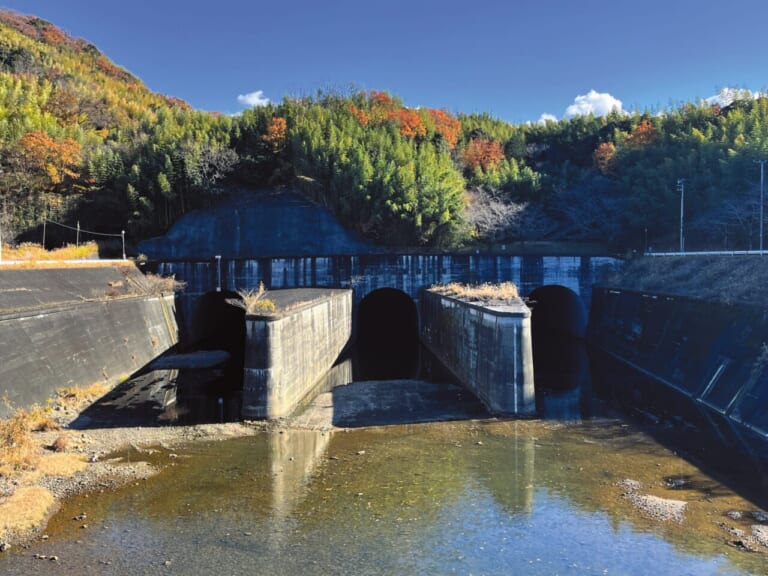

弥生時代に稲作文化が伝来して以降も、狩野川(かのがわ)が氾濫を繰り返したため、この土地は長らく耕地として使いにくかったが、浮島沼の干拓事業で知られるように、江戸時代に約120年間にも渡る長期干拓事業を行って水害を克服したのだ。

田方平野にも伊豆半島衝突の痕跡が多数残っている。低山登山で人気の沼津アルプス(静浦山地)もそのひとつだ。これらの山は、伊豆半島が本州に衝突する前から浅い海底で活動していた火山群の一部で、衝突後の地殻変動で隆起したものと考えられている。12月下旬に最北端の香貫山(かぬきやま)に上ったところ、登山道は紅葉の盛りだった。駐車場から徒歩20分の芝住展望台からは、田方平野/富士山/箱根火山/丹沢山地も一望でき、今も続いている伊豆半島と本州の衝突現場を広く見渡すことができた。

【沼津アルプス】香貫山の芝住展望台から、南に続く沼津アルプスを望む。横山/徳倉山(とくらやま)/志下山(しげやま)/小鷲頭山(こわしずさん)/鷲頭山(わしずさん)/大平山(おおひらやま)と連なる。右奥には淡島が見える。

【芝住展望台】沼津アルプス最北端の山・香貫山の山頂に設置された展望台。360度の展望があり、伊豆半島が本州にぶつかる様子がイメージしやすい。

【森山稲荷神社】田方平野の田畑に残った森山丘陵にある神社。森山は海底火山の根が浸食されて残ったもので、古狩野湾の浮島のひとつだった。

海底火山の根が島を形成

かつては浅い海だった田方平野だが、その痕跡は近くの海中にも残されている。それが田方平野南に位置する内浦湾と淡島(あわしま)だ。内浦湾も田方平野と同様にかつては浅い海底であり、そこには無数の海底火山があって、そのうちのひとつがいま淡島として姿を見せている。その成り立ちも沼津アルプスの山々と同じく、マグマの通り道であった火山の根が岩の塊となって浸食に耐えて残ったものだ。

淡島には舟を使わなければ渡れないが、島内にはマグマが冷える時にできる柱状節理や波に浸食されてできる波食窪(はしょくくぼ)、海水変動の痕跡が残されている。アルプスと形容されるほどの山脈と湾内に浮かぶ単独島では見た目は大違いだが、沼津アルプスの山々と淡島はもともとは近しい存在だったと言えるだろう。

内浦湾は波が穏やかで魚が旨いことで知られるが、沼津アルプスと愛鷹山、日本一の富士山が同じフレームに収められるとあって、カメラマンにも人気の景勝地だ。とくに長井崎の海岸沿いは釣りにもツーリングにもオススメ。ぜひ立ち寄ってみてほしい。

【駿河湾と淡島】水深2400mにも達する日本で一番深い駿河湾は、伊豆半島が乗るフィリピン海プレートが、本州が乗るアムール(ユーラシア)プレート/オホーツク(北米)プレートの下に潜り込むことでできた海溝だ。100~150年おきに巨大地震を起こしてきた南海トラフの東端は駿河湾にあり、プレート境界面に接している。駿河湾でもっとも浅く水深15~80mほどの内浦湾には淡島が浮かんでいる。淡島は伊豆半島を含む島弧諸島の浅い海底にあった火山の根が、浸食と隆起により海上に残ったものと考えられ、海中でも綺麗な三角錐を維持している。

淡島には波で浸食された波食窪が見られるため、火山の根が固まったのち隆起したか、海面が下がってできたと考えられている。

【内浦漁協直営 いけすや】沼津産の活あじを食べるならココ。養殖のマアジやマダイが旨いと評判で、週末など混雑時は整理券(QRコード式)が配布される。行列になることも多いので時間には余裕を持って訪れたい。●住所:静岡県沼津市内浦小海30-103 ●電話:055-943-2223 ●営業時間:11~15時(LO14時半) ●定休日:水木曜/年末年始

田方平野と王権の関わり

最後に、田方平野と人の営みについて触れたい。海岸線が後退するにつれ、山地から台地/平地へと集落が下りていったことは遺跡調査でわかっている。

注目すべきは現在沼津市が整備中の高尾山古墳。古墳時代(3世紀中頃~7世紀頃)の始まりとされる纏向(まきむく)遺跡(奈良県)の箸墓(はしはか)古墳(ヤマト王権を象徴する前方後円墳)よりも以前、3世紀前半に築造された前方後方墳だ。駿河国最初期の王の墓と目されており、田方平野に当時まだヤマト王権の力が及んでいなかったこと、東日本文化圏(前方後方墳)の範疇にあったことを示すとされる。

【高尾山古墳】愛鷹山の南麓・標高20mに築造された3世紀前半の前方後方墳。築造時は浮島沼の最奥の港からほど近い場所に位置し、東海道の交通の要所だった。前方後方墳は東海地方から東に分布する古墳形状で、築造は230年頃、埋葬は250年頃とされ、全長約62m、全幅約34mと巨大なことから、この地方の有力者・駿河国最初期の王の墓だと推測されている。

静岡県は、ヤマト王権第12代景行天皇の息子・日本武尊(ヤマトタケル)が4世紀初め(2世紀初めの説も)に東征を行ったルート上にあり、東海道の焼津(日本書紀では駿河国、古事記では相模国)や日本平といった地にその伝承が残っている。焼津では同地の国造(くにのみやつこ=地方豪族)から命を狙われたとあるから、古墳時代の半ばである4世紀頃、駿河国の周辺にはヤマト王権に反対する勢力が残っていたようだ。

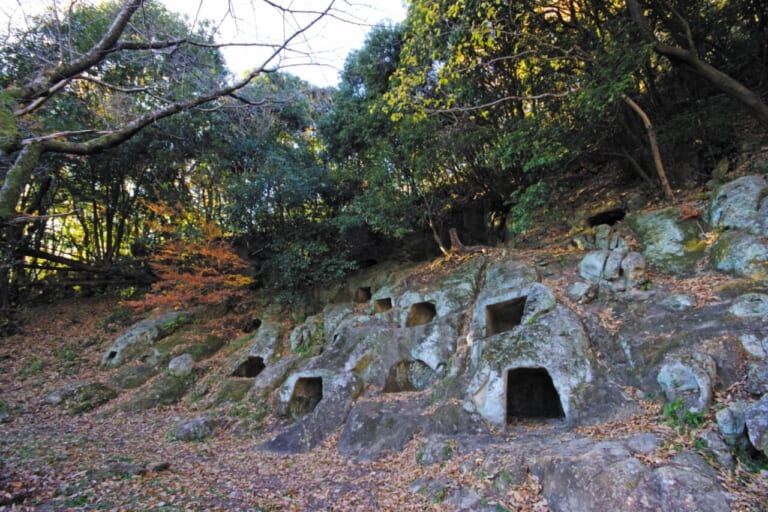

とはいえ、その後は王権に従ったようだ。地中レーザー探査により判明した伊豆最大の前方後円墳・瓢箪(ひょうたん)山古墳が、築造年代不明ながら前方後円墳であること、7世紀頃の北江間横穴群で発掘された石棺の石櫃(せきひつ)に、天皇に仕える役人を指す「若舎人(わかとねり)」と彫られていたことなどから、ヤマト王権の支配あるいは連合体制が及んでいたことは間違いない。

三島市の丘陵地にある向山(むかいやま)古墳群では、4世紀中頃から6世紀前半の前方後円墳が見つかっており、日本武尊の東征時期とも一致する。

日本という国が作られる過程での田方平野にはまだまだ謎が多いが、今後の発掘調査に注目したい。

【瓢箪山古墳】古墳時代全時期を通じて、伊豆半島最大となる前方後円墳。存在は古くから知られていたが、近年の探査で推定全長87mの巨大古墳であると断定された。樹木が生い茂っており、ぱっと見は裏山だ。

【富士山を望む絶景の古墳 向山16号古墳】全長70m/幅40mと向山古墳群の中でも巨大な前方後円墳。4世紀頃の築造で、竪穴式石室を持つ。ヤマト王権と強いつながりを持った大首長の墓と考えられる。

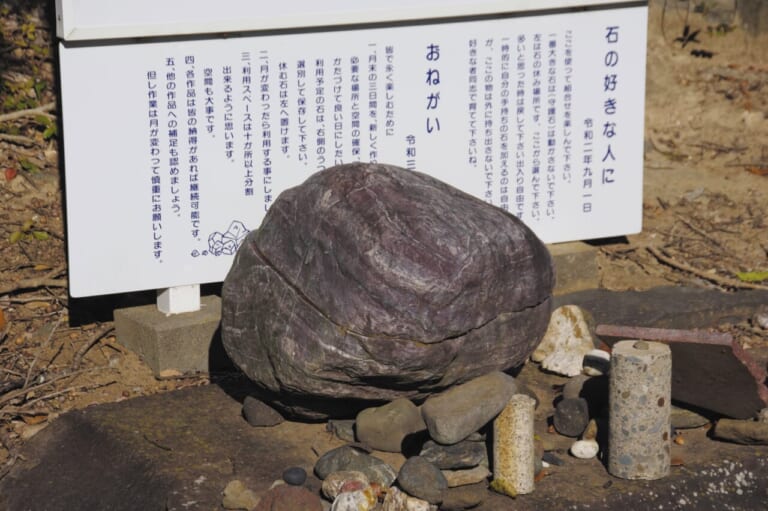

所有者は古墳発見の縁をつくった石を守護石として設置。自由に見学できる。

【沼津アルプスの横穴墓群 北江間横穴群(大北)】かつての海底の火山灰地層に彫られた遺跡。7~8世紀頃に利用された横穴墓群だ。

【田方平野の「くに」の王墓 向山古墳群公園】田方平野北部の首長のものとされる、円墳14基/前方後円墳2基の古墳群。公園として整備。

北伊豆ツーリングの相棒・BMW R1250R

今回のツーリングの相棒・R1250Rは、水冷ボクサーエンジンを搭載したネイキッドロードスター。カウルをまとったR1250RS よりも装備が簡略化されており、クルーズコントロールやダイナミックESA(電子制御式サスペンション)といった機能は省かれているが、そのぶんストレートにエンジン/シャーシの性能やレスポンスを体感でき、旋回中の安定性や車体の軽さを活かした走りが楽しめる。BMWボクサーツインのエントリーモデルとして、通勤などふだん使いでも楽しめるバイクとしてお勧めできる。

※写真は純正シートバッグ・Softbag 3 Large装着車

- 全長2165×全幅850×全高1180mm ホイールベース1515mm シート高820mm

- 車両重量244kg(燃料100%時)

- 空水冷水平対向2気筒4ストローク 常時噛合式6段リターン 総排気量1254cc

- 最大出力136ps/7750rpm

- 燃料タンク容量18L

- タイヤサイズF=120/70 ZR17 R=180/55 ZR17

- 税込177万5000円~

※本記事はBMWモトラッドが提供したもので、一部プロモーション要素を含みます。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。