「サーキットでヒジ擦りだろ」「公道が超タノシイ」ヤマハYZF-R7の立ち位置はどこにある?!〈試乗レビュー〉

ヤマハの“YZF-R”シリーズは、サーキット性能を突き詰めたYZF-R1/M/YZF-R6(現在はレースベース車のみ)がある一方で、小~中排気量にはYZF-R125/YZF-R15/YZF-R25/YZF-R3の4機種を展開、ハイエンドからエントリーまで幅広く対応している。さらには今回紹介するYZF-R7に加え、注目のニューモデル・YZF-R9も登場間近?! そんな多彩なバリエーションから、今回は中堅どころのYZF-R7をピックアップしてみた。

●文:谷田貝洋暁(ヤングマシン編集部) ●写真:富樫秀明/YM Archives ●BRAND POST提供:YAMAHA [Y’S GEAR]

“スキニープロポーション”が際立つスリムなデザイン

YZF-R7を前にして改めて驚かされるのは、そのスリムなプロポーションだ。同じエンジンとメインフレーム(フレームの違いについては後述)を共用するMT-07も決して車幅を感じるようなバイクではないのだが、エンジンまわりをカウルで覆ってなお、このスリムな車体を保っているYZF-R7の作り込みにはびっくりさせられる。

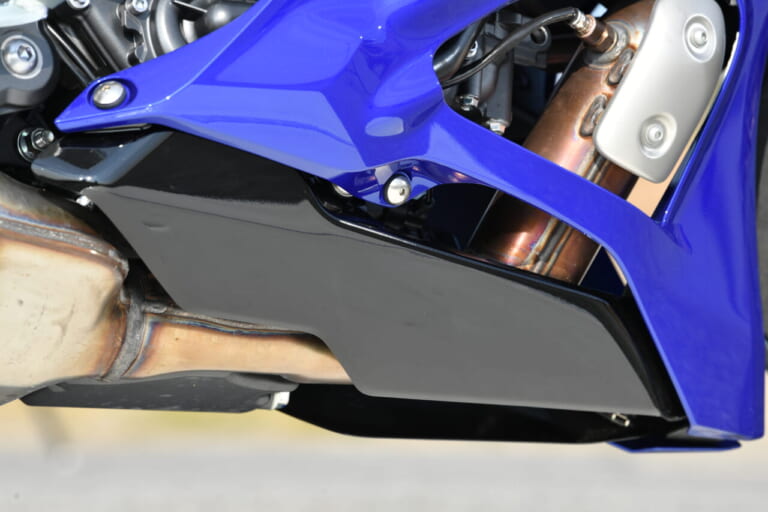

極限のスリムさを実現するために、エンジンまわりのパーツの張り出し具合に合わせてカウルに凹凸を設けたり、アンダーカウルには熱に強いアルミ素材を採用したことで、エキゾーストパイプ側への追い込みが可能に。結果として最大バンク角はMT-07の49度から53度へと大幅にアップ。YZF-R6の57度に迫る数値を確保している。

バンク角確保のためにカウル類を極限まで車体側に追い込んだ結果、エキゾーストパイプに近づきすぎてしまったアンダーカウルは、素材を樹脂ではなくアルミとして熱対策。

アルミ製アンダーカウルだけでなく、極限のスリムさを実現するためにカウルには内部のパーツに合わせた凹凸が設けられている。

YZF-R1やR6などのシリーズ同様、スポーティーで戦闘的な“RデザインDNA”を受け継ぐフロントフェイス。機能面にもこだわり、LEDヘッドライトが収まるM字ダクトとその脇の2つのダクト、下部のウイングレットから取り入れた空気は、吸気温度を下げ、ラジエターも効率的に冷やしている。

ライディングポジションに顕著に現れるYZF-R7キャラクター

シート高835mm。この数値はYZF-R1の855mm(R1Mは860mm)よりは低いものの、MT-07よりは30mmも高い。身長172cmの筆者の場合、両足を着こうとすると若干踵が浮くぐらいの足着き性だ。 ただしシート前部がしっかり絞り込まれているおかげで、両足の母指球で車体をしっかり支えられるので不安は感じない。

RIDING POSITION【ライダー:身長172cm/体重75kg】

ただ、それよりも特徴的なのは前傾姿勢が強めのスポーティーなライディングポジションだ。ハンドルとシートが遠かった1980年代のレーサーレプリカのような変なキツさではないものの、それなりにハンドルが低いため、ニーグリップによる上半身の保持が必須という感じ。

低く構えたセパレートハンドルの効果が大きいのだろう。ライディング時の光景は純然たるスーパースポーツ。フロントフォークの調整機構はプリロード調整に加え、右側フォークトップに伸側減衰力調整、左に圧側減衰力調整機構が備わっている。

今回の試乗では、街乗りやツーリングを意識したペースで1日以上走ってみたが、YZF-R7の前傾姿勢は「お世辞にも楽とは言えないが、耐えられないほどじゃない」というところが本音だ。たしかに休憩のたびに腰を伸ばしたくなるし、試乗の次の日には腹筋と背筋が筋肉痛気味になったのは確かだが…、でもその程度である。YZF-R7で走っていればニーグリップによる下半身ホールドの癖もつくだろうし、その頃にはちょっとばかしお腹まわりがスリムになっているに違いない(笑)。

なぜここまでハンドルを低く、シートとほぼ同じような高さに設定する必要があるのか? それはスポーツ走行のために前輪荷重を稼ぎ、ライダーがバイクの上で前後左右に動いて荷重コントロールするためである。このスポーツ走行に割り切ったライディングポジションこそYZF-R7の魅力であり、キャラクターの根源となっているのは間違いない。

歴代YZF-Rシリーズのポジション比較図。YZF-R7はミドルクラスのYZF-R25/R3よりもしっかりハンドルが低く、トップレンジのYZF-R1やR6に比べるとやや高めというキャラクターが読み取れる。また、これから登場するYZF-R9と比べると、R7はハンドルがやや高めで近く、しかし着座位置はやや後ろとなる。

ヤマハらしいこだわりが詰め込まれたYZF-R7

2021年12月に開催されたYZF-R7のメディア向け試乗会のことは、今でもはっきりと覚えている。というのも開発責任者が開口一番、「みなさん、このYZF-R7はMT-07の着せ替えモデルだと思ってるでしょ? それはまったく違います!」なんて感じで解説を始めたからだ。

公道だろうとサーキットだろうと、ついつい腰をしっかり落としたスポーティーなコーナリングがしたくなるYZF-R7。

「NO!」

説明を聞いてみればまさにそのとおりで、エンジンやメインフレームこそMT-07と共用しているものの、多くのパーツをYZF-R7のために新作。走行性能に関わる主要な変更部品を挙げれば、倒立化したフロントフォーク/ステアリングステム/リヤショック&リンク/センターブレース/セパレートハンドル/フロントマスターシリンダー/フットレスト/シート/フューエルタンクと、意外なほど専用パーツが多いのだ。

しかも、そのひとつひとつのパーツへのこだわり具合が尋常ではない。たとえば車体の剛性強化。フレームはMT-07をベースにしてはいるものの、サーキットユースを見据えたスポーツ性能を持たせるための最重要課題は、倒立フォークによるフロントまわりの剛性強化と前後のタイヤにかかる重量配分の最適化だったとか。

メインフレームなどの基本骨格はMT-07(2024年までの従来型)をベースとするも、キャスターを24.8→23.7度に立てつつ、フォークオフセットを40→35mmに減らすことで、直進安定性に寄与するトレール量は従来型MT-07と同じ90mmを確保。前後分担荷重は50.7:49.3と、従来型MT-07(49.4:50.6)からかなりフロント荷重が強められ、高負荷のかかるサーキット向きのキャラクターが与えられている。

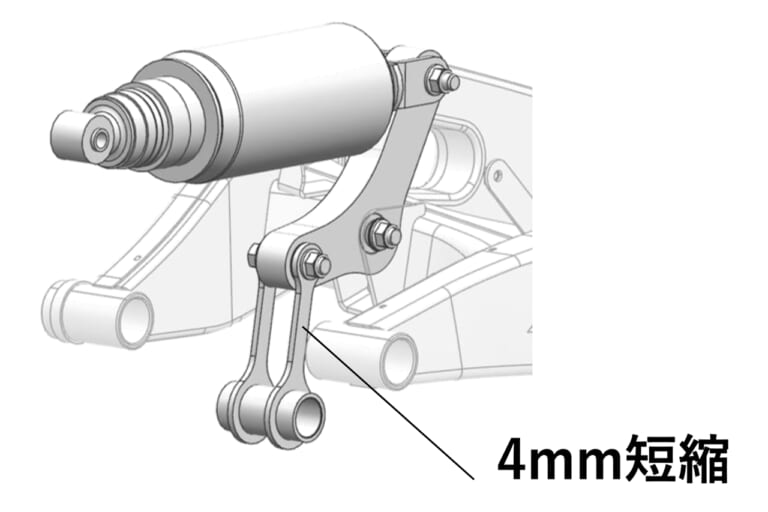

ただ、倒立フォークでフロントまわりの剛性がアップすると、フレームの剛性バランスが合わなくなってくる。そこでセンターブレースと呼ばれるパーツでフレームを補強。リヤサスペンションのバネレートも強化し、リヤの車高を上げて車体姿勢を前傾させると、今度は直進安定性のためのスイングアーム長が足らず、アクスルシャフトの穴を5mmほど後ろに伸ばしている…なんて具合で、すべてのパーツにこだわりがあり、しかもそのすべてのストーリーが相関的に繋がっているのが面白い。

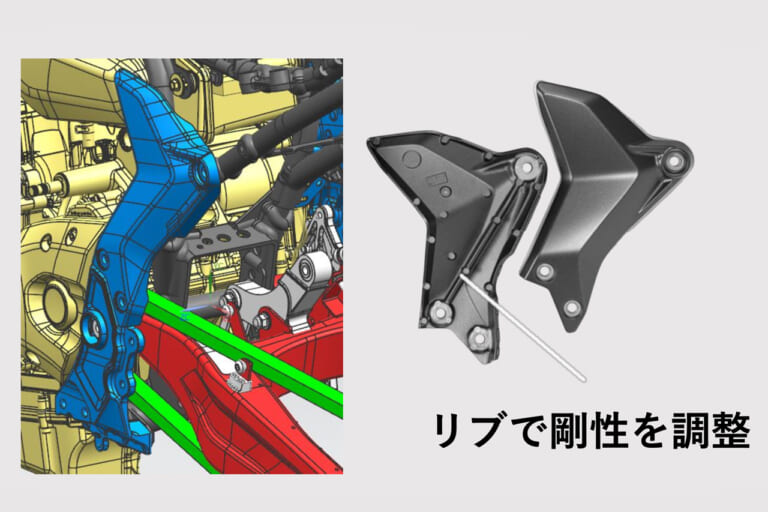

倒立フロントフォークによるフロント側の剛性アップに対応し、メインフレームも剛性アップするべく、スイングアームピボットの上下を剛体締結するセンターブレースを追加している。写真中央のフレームをカバーするようなプレート状のパーツがそれで、裏側のリブで緻密に剛性バランスを調整しつつ、車体全体では従来型MT-07比で約20%のねじり剛性アップを果たしている。

そんなYZF-R7が目指したのは、サーキットレンジでの高いスポーツ走行性能。面白いのは、YZF-R1やR6のような、極限までタイムを縮めてレースに勝つためのマシンではなく、あくまでサーキットを楽しく走るというところに重きを置いているところだ。実際、筆者もYZF-R7でサーキットを走ったことがあるが、MT-07とはまったく異なるスポーティキャラクターに度肝を抜かれるとともに、YZF-R7の“絶妙なサーキット性能”に大いに感心させられた。

正直なところを話せば、僕はあまりサーキット走行が得意なライダーじゃない。とくにYZF-R1やR6など、ハイグリップタイヤを履くことを前提のマシンでコースインしたところで、気持ちよくスロットルを開けられる技量はなく、おっかなびっくり走って終わるライダーだ。

ところがである。YZF-R7はノーマルタイヤのままコースインしてもしっかりスロットルを開けて楽しめてしまったのだ。もちろん、排気量688ccからくるパワー面の扱いやすさもあるが、僕が感心したのは車体の絶妙な剛性バランス。OEMタイヤはR7専用設計を施すものの、公道仕様もふまえたスポーツタイヤであるブリヂストンS22。このタイヤに合わせた車体剛性が設定されているようで、吊るしで十分にサーキット走行が楽しめてしまうのだ。このあたりがハイエンドなマシンとは決定的に違うところだ。

本誌メインテスター・丸山浩氏による肘スリ走行。YZF-R7は乗る人が乗れば、特別なタイヤを履かなくてもここまでできる!

そんな珍しく楽しいサーキット周回を重ねていて感心させられたのは、ステップのヒールガードだ。安全性が確保されたサーキットでは、公道とは違い、バンク角を稼ぐため体をコーナーのイン側に大きく落とす“ハングオン”と呼ばれる特殊な乗り方をする。そんな場合には踵を使ってマシンをホールドするのだが、YZF-R7のヒールガードはそんなホールドがしやすいよう、わずかな湾曲が付けられている。

「そんな細かいことを…」と思うかもしれないが、そんなところにヤマハらしさを感じる。このヒールガードに限らず、YZF-R7というモデルに乗っていると“開発陣のスポーツ走行に対するこだわり”が随所に見てとれるのだ。

写真ではわかりにくいが、ステップのヒールガードには微妙なアールが設けられ、ハングオン時にくるぶしでホールドしやすくなっている。エンジンにはアシストスリッパークラッチを組み込んだことで、シフトダウン時の過度なエンジンブレーキを抑制(クラッチレバーの操作荷重も従来型MT-07比で約33%低減)。純正アクセサリーにはアップ方向のシフト操作に対応するクイックシフトキット(1万9800円)も用意されている。

奥まで握り込んでもレバーレシオによるブレーキ効力変化が少ないラジアルポンプマスターシリンダーをYZF-R7で新採用。“セミ”ではない“純”ラジアルのブレンボ製マスターシリンダーの採用は、他のモデルでも順次進んでいるが、“ヤマハ初”はこのYZF-R7だ。

しなやかな車体が生む抜群の扱いやすさ

さて、そんな“サーキットでのファンライド性能”をヤマハが本気で作り込んだYZF-R7であるが、一般公道での使い勝手はどうだろうか? 感心させられたのは公道における車体の扱いやすさだ。ハイグリップタイヤを前提に組み上げられたスーパースポーツモデルは、サーキットという特殊な環境でサーキットレンジの速度で走ってしっかり機能するセッティングが多く、一般公道レベルの速度域ではハードすぎて乗りにくく感じることが多い。

そんなマシンで一般公道の峠道を走っても、気を遣いながら転がすぐらいが関の山。よほど条件が合わないとスロットルを大きく開けることなどできないことも多い。ところが、YZF-R7は気難しいところが一切なく扱いやすい。サーキット走行を見据えて剛性アップしているとはいえ、MT-07ベースのしなやかな車体のおかげで、公道レベルでの速度域でも車体がちゃんと仕事をしており、しっかり路面に踏ん張っていることを感じられる。

しなやかな足まわり、車体剛性のおかげで公道も走りやすいYZF-R7。

サスペンションに関しても同様である。公道レベルでもしっかりサスペンションが動くようになっているから、交差点の右左折などの低速走行でもナーバスになるようなことがなく、タイトなコーナリングでもスロットルが開けやすいと感じるワケだ。

エンジン出力的にも、公道メインで楽しむなら73ps/8750rpm/6.8kg-m/6500rpmぐらいの出力がちょうどいいと感じる。YZF-R7の電子制御はABSぐらいで、トラクションコントロールなどは装備していないのだが、これだけ車体とエンジン出力のバランスがよければ電子デバイスは必要ないと感じる。それこそ僕レベルの腕前なら、ハイグリップタイヤ前提のマシンよりも積極的にスロットルが開けられ、よりスムーズに走らせられるのではないか? と感じたぐらいだ。

高速道路レベルならその必要はまったくないのだが、ついついその空力性能を試してみたくなり、思い切り伏せてみると、しっかり風切り音が変わるのが分かった。

まとめ:公道“も”楽しいスーパースポーツ!

YZF-Rシリーズには、ハイエンドなYZF-R1なら“トラックを極める”、エントリーモデルのYZF-R25/3なら“毎日乗れるスーパースポーツ”といったように、それぞれにコンセプトが掲げられている。そんな中でYZF-R7の立ち位置はさしずめ“公道も楽しいスーパースポーツ”といったところだ。

サーキット走行をしっかり楽しめるスポーツ性能と、YZF-Rシリーズらしいデザインを持ちながら公道も走りやすいワケだが、こんな絶妙なバランスの上に成り立ったバイクはなかなかお目にかかれない。ちょっとキツめポジションだけ我慢すれば街乗りはもちろん、ツーリングも楽しめて、たまにはサーキット走行会で汗を流す…。オンロードバイクにおける楽しみをまるっと1台で味わえてしまう。そんなウマイ話がじつはこんなところにあったのだ!

YAMAHA YZF-R7【2025 model】

【2025 YAMAHA YZF-R7】■全長2070 全幅705 全高1160 軸距1395 シート高835(各mm) 車重188kg(装備) ■水冷4スト並列2気筒DOHC4バルブ 688cc 73ps/8750rpm 6.8kg-m/6500rpm 変速機形式6段リターン 燃料タンク容量13L ■ブレーキF=Wディスク R=ディスク ■タイヤF=120/70ZR17 R=180/55ZR17 ■価格:105万4900円

YZF-R7のために新作されたメーターは、その黒さやレーシーな雰囲気にこだわりブラックバックライトのネガ液晶を採用。表示内容は、速度計やタコメーターなどの基本機能に加え、ギヤポジション/燃料計/時計。下部のマルチファンクションディスプレイには、オド/トリップ✕2/瞬間燃費/平均燃費/水温/気温を表示。

サーキット走行などスポーツ性の高い走りを実現するため、Φ298mmのダブルディスクに剛性面で優れるラジアルマウントキャリパーをセットする。

YZF-R7が搭載するエンジンは、270度位相のクランクシャフトを採用したCP2と呼ばれる688cc並列2気筒エンジン。MT-07やテネレ700にも採用されるユニットだが、スロットルプーリーをMT-07比でハイスロットル化することで、スロットルワークに対するエンジンのツキをよくしている。

タイヤはブリヂストンのS22で専用設計仕様。飛躍的に高まった車体性能に合わせ、ブリヂストンとの共同開発で内部構造から見直し、グリップ力のアップを図っている。

スポーティーなライディングポジションのためのフロントシートは新作。一方、タンデムシートのクッションとボトムは、YZF-R1/R6と共用するなどしてコストを抑制を図っている。シート下スペースは樹脂製のプレートを取り外すと、ETC車載器と書類がギリギリ収まるぐらいの内部スペースにアクセスできる。

TESTER:谷田貝 洋暁

『レディスバイク』『Under400』『タンデムスタイル』など、初心者向けバイク雑誌の編集長を経てフリーランス化したライター。“無理/無茶/無謀”の3ない運動を信条としており、毎度「読者はソコが知りたい!」をキラーワードに、際どい企画をヤングマシン編集部に迫る。ガチテストやオフロード系を担当することが多く、叩けばたぶんホコリが出る。プライベートではYZF-R7と同系のCP2エンジンを搭載するテネレ700に乗っている。

※本記事はYAMAHAが提供したもので、一部プロモーション要素を含みます。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。