ライディングスクール講師、モータージャーナリストとして業界に貢献してきた柏秀樹さん、実は無数の蔵書を持つカタログマニアというもう一つの顔を持っています。昭和~平成と熱き時代のカタログを眺ていると、ついつい時間が過ぎ去っていき……。そんな“あの時代”を共有する連載です。第20回は、最新型もベストセラーのREBEL(レブル)です。当時は排気量の250表記がなく、ただREBELとされていました。

●文/カタログ画像提供:柏秀樹 ●外部リンク:柏秀樹ライディングスクール(KRS)

高性能よりも高感度

現在のロング&ベストセラーモデルの筆頭として君臨しているホンダのレブルシリーズ。そのルーツは1985年デビューした250ccの「レブル」に遡ります。

1985年といえばハイテク満載のレーサーレプリカ人気が大きく盛り上がろうとする時代でした。対するレブルはアメリカンスタイル(クルーザースタイル)に空冷4ストロークOHC並列2気筒233ccエンジンを搭載。250クラスでは最高出力45馬力にも達するレーサーレプリカバイクが注目を集める中、レブルはたったの21psで登場したのです。

燃料タンクといえば定番中の定番、ティアドロップ型。ハンドルバーは「楽ちん」が直感できるプルバック型。極めつきは50ccレジャーバイクのモンキーと同レベルの660mmという超低シート高。

外観的に面白いのは燃料タンク後部とシート前部にある大きな隙間。あえてそうしています。450の北米向けレブルCMX450レブルもシートとタンクに大きな隙間があります。好みの形に「カスタムする」というユーザー視点に立ったひとつのデザイン手法でしょうか。

車体構成はクレードル型フレームの車体に組み合わされる一般的なテレスコピック式フロントフォークに、リヤにはツインショック式サスペンションを装備。アンチノーズダイブ式フロントフォークに18インチ前輪タイヤ、リンク式リヤサスなど「ハイテク」を満載したレプリカバイクとは真逆の「ローテク」を絵に描いたような旧来の作り込み。それでもレブルはあっという間にベストセラーモデルになりました。

とりわけ小柄で非力なライダー、運転に自信がないライダーが一番気にするシート高をウンと低くしたことがヒットになった理由。

レブルの前身に相当する「250T LAカスタム」ではエンジンの基本はレブルと同一ですがシート高は730mm。アメリカンぽい外観ながら感動するようなシートの低さではなかったのですが、レブルでは660mm。つまり70mmも低いのです。

この低さを可能としたのは軸距:ホイールベースをうんと長くしたこと。1460mmというレブルの軸距は当時のホンダ国内市場向けのナナハン、CBX750Fボルドールの1465 mmと同等の長さですが、同年代のVT250Fは1385mm、GPz400Fの1445mmよりも長いホイールベースです。

もともと125ccベースで生まれたエンジンのために小さなクランクケースを持つレブルですが、これによりスイングアームも長めに設定でき、その上でフロントフォークのキャスター(傾斜度)は前身モデルLAカスタムの29.2度に対して32度。トレール量は112mmに対して120mmというクルーザーならではのディメンションとして無類のロングホールベースを生み出し、セミダブルクレードル型フレームでロー&ロングなフォルムを作り上げています。

こちらは1985年モデルのレブル スペシャル。

カタログでは「レブルの個性を強調 : 寝かしこんだフロントフォーク」としています。当時のアメリカンというとロードスポーツをベースにアップハンドルや段つきシートにする程度の「なんちゃってアメリカン」ばかりだったのですが、レブルが初めて250ccクラスで車体系から本格的に「ちゃんとしたアメリカン」を仕立てたというわけです。

21psとはいえレブルの2気筒エンジンは360度クランクゆえに低速域でのトルクが充実して市街地のスタートダッシュも不足なし。扱いやすいエンジンのためロングツーリングもこなし、ワインディングでも意のままに操れる操縦性が誰でも実感でき、車検も必要ないし、燃費も良好でした。

同年に登場した10万台突破記念のVT250Fが45万円。小変更を受けたRG250Γは48万円。対するレブルは33万9000円と非常に買い求めやすい価格設定。そもそも250に乗るんだから車両価格は非常に気になるわけです。

1980年代半ばから1990年頃にかけてレブルユーザーの多くは中高年の小柄な男子ライダーでしたが、近年の最新型レブル250は逆に女子ファンが非常に多いという印象です。

スペック至上時代に全く異なる価値をアピール

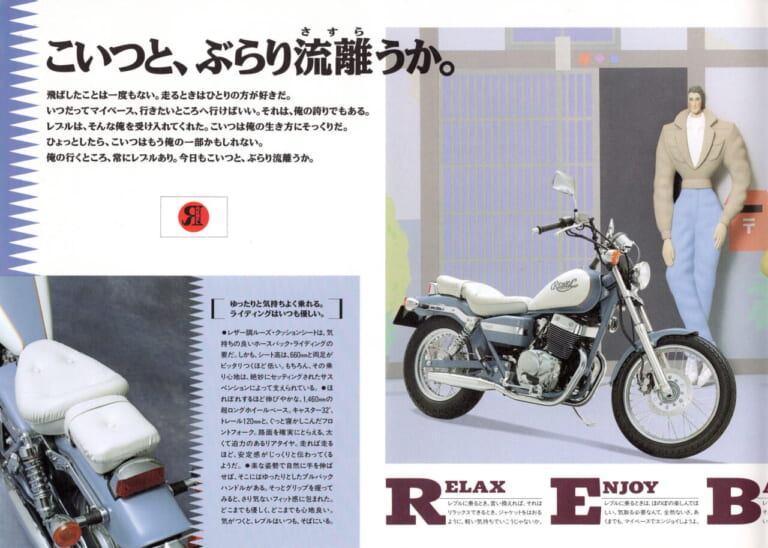

さて、レブルのカタログをじっくりと眺めて興味深かったのは表現方法です。

ホンダはモンキー、ゴリラ、ダックスホンダなどスーパーカブのエンジンを流用した小型レジャーバイクの名車を数多く輩出してきましたが、他のホンダ小型モデルを含めて、ホンダはカタログ作りも自信に溢れていたと思います。

それがレブルのカタログ作りに伝統として反映され、従来の250ccクラスの中でもダントツでオシャレと言い切れる作り込みになっていたのです。

レブルの前身とも言える先述の250T LAカスタム、250TマスターSD(ベルトドライブ車)、さらに国内市場でも超レアな存在だったナイトホーク250(北米名CB Two Fifty)などのカタログの作りは正直言って平凡で退屈なものでしたが、レブルのカタログの作り込みは吹っ切れていました。絵柄として優れていただけでなくコピーワークも気さくで素晴らしい。

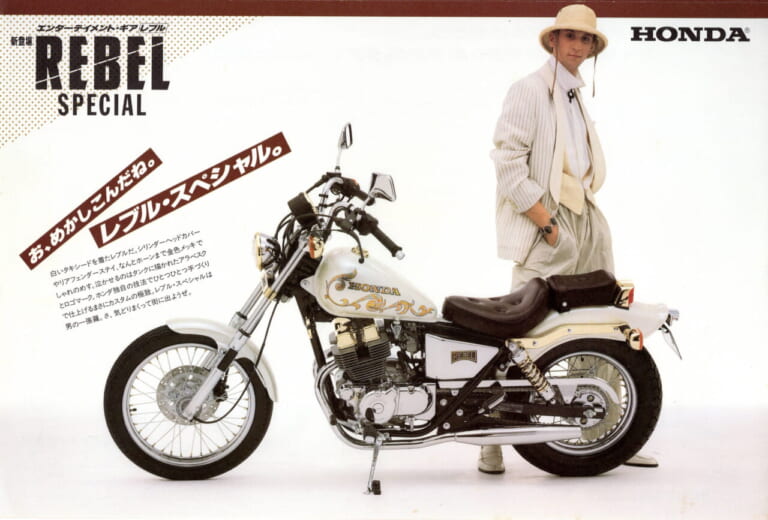

「お、めかしこんだね。レブル・スペシャル。」

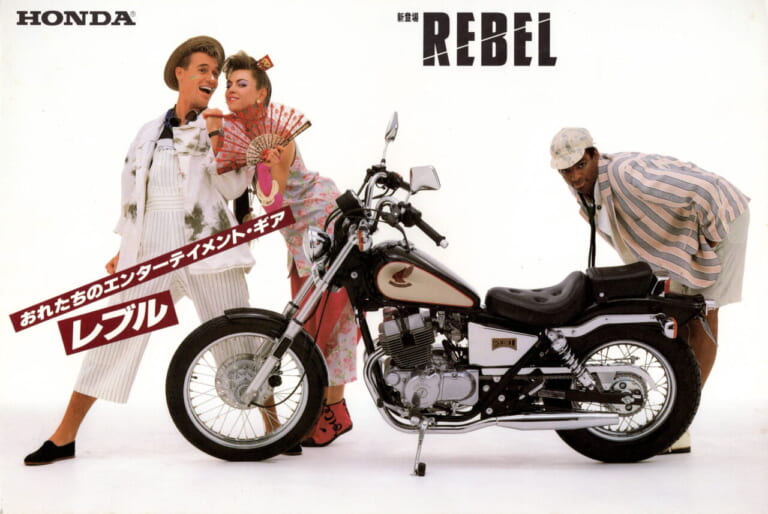

「俺たちのエンターテイメント・ギア レブル」

「この高級感を着こなすコツは堂々と乗ることだ。」

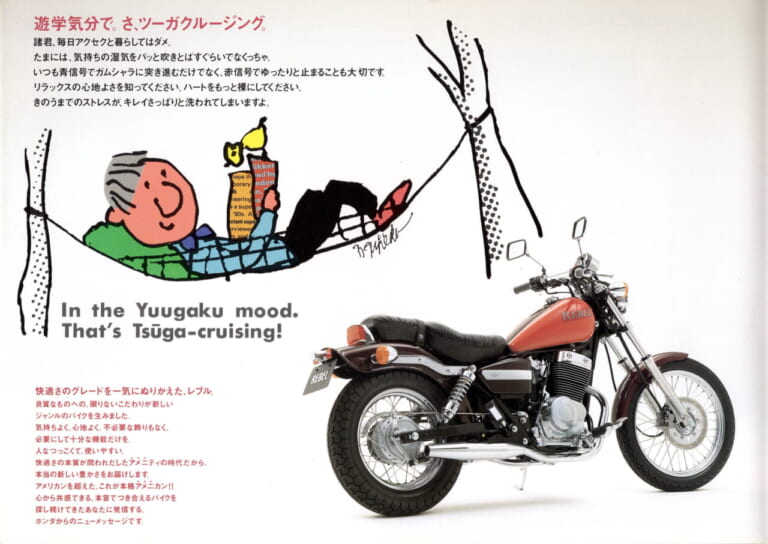

「街はパラダイス。レブルはめだつ。スペシャルな時を楽しむヤング&ラディカルのために。」などのキャッチコピーが泣かせます。リラックス度数満点となる口語体の言い回しがちゃんと効果を出しています。

「非常識な低シート&ロングホイールベース」というジョークのようなアピールも、それまでの250ccクラスのバイクには使っていなかった世界です。

1985年の初代レブル(スタンダード)

ハイメカを長い文章で書き込むバイクカタログがレプリカ全盛時代と見事にシンクロしていましたが、その真逆をレブルはやったのです。ノーガキはいらないのです。エンジン型式や車体サイズなどのスペック表も本当はいらない。カタログデザイナーもレブル本体のデザイナーも本当は、そんなものは不要とさえ思ったのではないかな、と勝手に想像してしまうのです。

「作り手が楽しくなきゃ、乗り手は楽しいはずがない!」というかなり勝手気ままな推定にさえ至るわけです。

昭和っぽい豪華さが光る“スペシャル”

レブルには基本モデルの他に外装をオシャレにした「スペシャル」がいつも登場していました。

以下は私的には、ちょいと好みのカタログコピーです。

「白いタキシードを着たレブルだ。シリンダーヘッドカバーやリアフェンダーステイ、なんとホーンまで金色メッキでしゃれのめす。泣かせるのはタンクに描かれたアラベスクとロゴマーク。ホンダ独自の技法でひとつひとつ手づくりで仕上げるまさにカスタムの極地。レブル・スペシャルは男の一張羅。さ、気どりまくって街に出ようぜ。」

一張羅なんて言葉は現在では通用しない可能性が高いけど、ボキャブラリー枯渇を感じる今こそ昭和な言葉が光って見えます。

1985年の初代レブル スペシャル

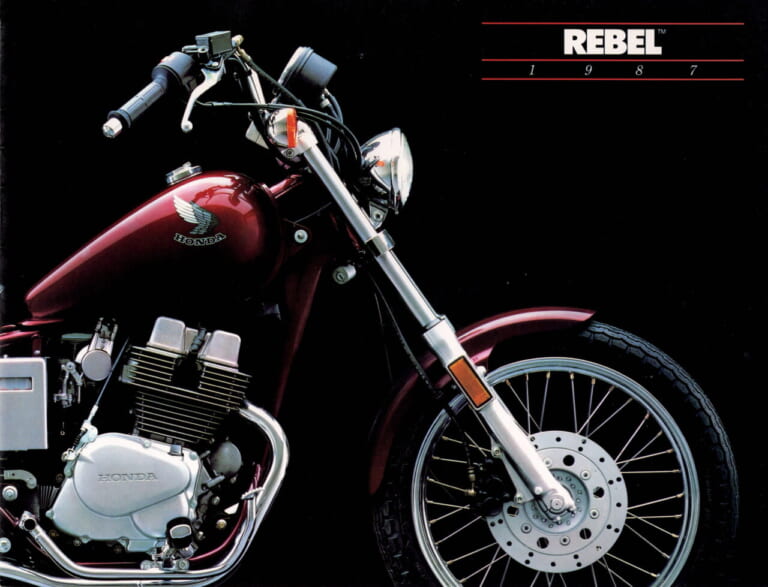

さて、北米向けのレブルは型式名でCMX250、CMX250Cとしても呼ばれていましたが通学用、入門用あるいは教習用としても愛用されました。しかし、レブルの日本国内向けのカタログ作りとはまったく別物。たとえば1987年型カタログ内側は登場人物のファッションはアピールされておらず、国内向けのソレが見せる華やかさや楽しさの雰囲気はゼロ。

裏表紙は車体真横の後半部分とスペック表のみ。表紙の右上には大文字で「REBEL」その下に1987の数字のみ。当時の北米向けカタログは車名と年式が明記されていれば、それで十分。

雰囲気が全く異なる北米向けカタログ。

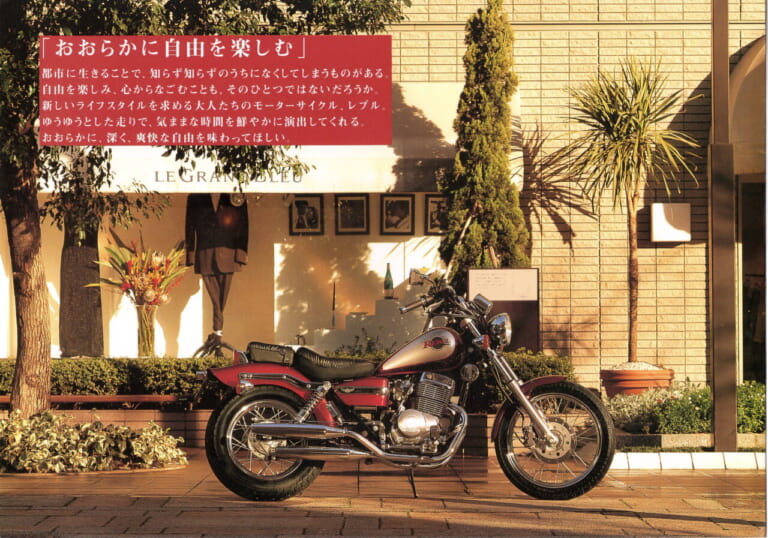

バイクという枠をこえて北米の印刷物というのもあるのですが、当時の北米定番色はクルマもバイクも商品として外れることがない「ワインレッド系」それも艶感溢れるもの。加えてクロムメッキパーツ多用とバフ掛けのアルミパーツ多用がセットになります。これぞ当時の外せない「しずる感」重視の手法だったのです。フレームも車体色と同じ。ワインレッドに近い「ワインベリーレッド」のレブルがカタログの表紙を飾ったわけです。用意された車体色はこのほかに黒でした。

個人的なカタログの好みとなる1986年1月印刷のレブル(K1型)スペシャル仕様は12箇所に及ぶ錦色メッキを施していました。カッコ内はわかりにくいので私の補足です。

和の美しさとバブル感が融合した独特の時代。

- 1)ヘッドライトリム(ヘッドライトボディではなくレンズ周り)

- 2)フロントカバー(アンダーブラケット前面)

- 3)スピードメーター(本体ではなくメーターレンズのリム)

- 4)フロントウインカー(ウインカーボディ部分)

- 5)リアウインカー(ウインカーボディ部分)

- 6)ホーン

- 7)エンジンヘッドカバー

- 8)タンクキャップ

- 9)テールプレート(シートサイド下部のモール)

- 10) キャブレターカバー

- 11) リアクッションスプリング

- 12) テールライトベース

という独自の変装をしていましたが、K2以降は以下のような変更を受けました。

- 1986年11月5日発売のK2モデルはスタンダード(以下STD)34万9000円/スペシャル(以下SPL)36万9000円

- キャブレターをVE08型(1基)を負圧型VE26型(2基)として21から22psへ。燃費データは55から55.2km /Lへ

- フロントフォークアウターチューブにセットされていた北米仕様サイドリフレクターのマウント部分が消去。スッキリした外観へ

- 燃料タンクのウイングマークがなくなり、SPLはゴールドメッキパーツ点数を減らしつつ、メータボディはクロムメッキで質感をアップ。タンクは大きな文字でRebelとしてHONDAのロゴは小さく配置

- 1988年6月1日発売のK4型は価格据え置き(STD=34万9000円/SPL=36万9000円)

- フラットバー型ハンドルとインチバー対応のハンドルグリップを装備

1988年登場のレブル スペシャルはフラット・バーハンドルタイプが設定された。

- 1990年2月10日発売のレブルはSPLを廃止してワングレード展開へ。価格は38万円

- 大型シリンダー、大型シリンダーヘッド、クランクケースカバー形状変更、エンジンオイル容量を1.8Lから1.9Lへアップ

- 車重増加により燃費は47.1km/Lへダウン

- 右側はバッテリーカバー型からサイドカバー装備へ

- フロントブレーキキャリパー色が黒からシルバーへ

- リヤブレーキの取り回し変更

- 前後のウインカーランプは取り付け位置はそのままに角形から丸型へ

- プッシュキャンセル式ウインカー装備

- フラットバータイプには「ストレート・カスタム・グリップ」(インチサイズの太いグリップ)を装備

1990年モデル。

- 1992年型は39万8000円へ

- フラットバータイプ廃止。車体色2種類のみ

- リバーミストブルー×トワイライトグレーの車両はシートがホワイト

- フレームはボディカラーと同色という大胆なカラー設定

1992年モデル。

- 1994年2月14日発売のレブルは41万8000円に

- 車重はプラス2kgの乾燥143kgへ

- マフラーは左右1本ずつが2本のマフラーを右サイドに配置

- メインスイッチ(イグニッションスイッチ)を燃料タンク左下部に配置

- 前後ウインカーランプの配置を低い位置へ

- ホーンの位置をステアリングヘッド右下へ

- 電装ハーネス類をヘッドライトケース内に納めてスッキリした外観に

- ヘッドライト径を130mmに

- アルミ切削仕上げのトップブリッジ採用

- メッキ部分を増やしたメーターボディ

- プルバック型ハンドルバーにもインチサイズのハンドルグリップを採用

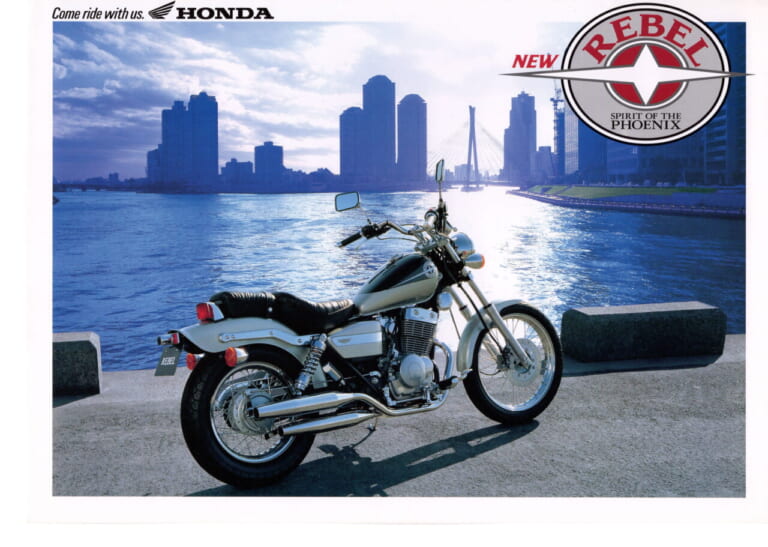

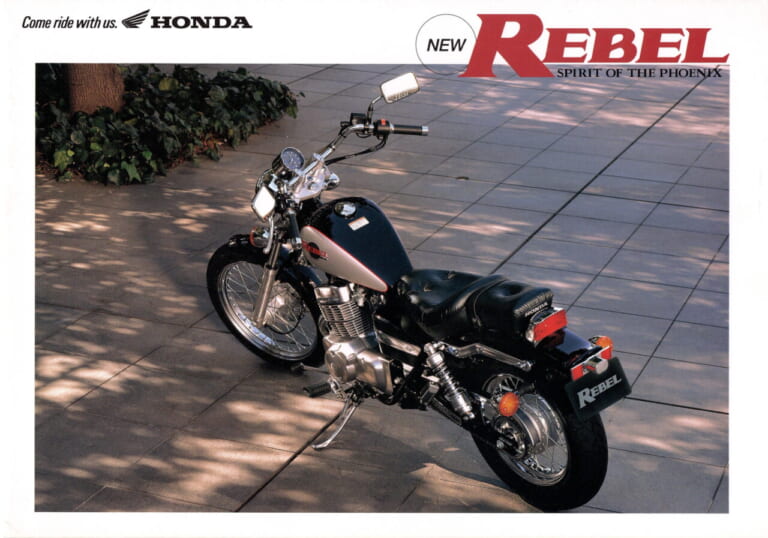

このレブルのカタログから以下のような定義が付記されました。それは「スピリット・オブ・ザ・フェニックス」と呼ぶコンセプト。クルージングを堪能するためのアップライトなポジション。強い存在感が漂うロー&ロングのスタイリング。所有感を満たすクオリティ。そして、乗り手と意志が通い合う馬のような一台。このモーターサイクルづくりの精神を、ホンダは「スピリット・オブ・ザ・フェニックス」と名付けた。という文言です。

1994年モデル。

- 1996年2月のカタログではカラー変更のみ。41万8000円へ。

1996年モデル。

1996年モデル。

全長や車重、エンジン外観やマフラー処理など時代の変化とともにディテールが進化し続けた型式MC13のレブル。

デビューからファイナルまでMC06Eのエンジン型式だけでなくギアレシオ、1次・2次減速もキャスター角、トレール量、シート高も変更せずに多くのファンを魅了してきましたがカタログというメディアとしてはわずかな変化に気づいたのです。

それは何か。

レブルはファイナルに近づくほどバイクとしての質感、ボリューム感はアップしていきました。より大きく、より高級に見せることに成功したかもしれません。しかし、カタログの出来としてはデビュー当時のヤンチャで洒脱な勢いが失せてしまったのも事実。

元気一杯の少年が青年になり、大人になって落ち着いたといえば良いでしょうか。

バイクとして立派になるのも良いけど、生まれて出てきた時のスピリッツこそ普遍であってほしい。熟成という定義は実に難しい。 量産を前提にするとそれは無いものねだりかもしれません。

でも、古いバイクを指して「あの頃は良かった」というのは単なるノスタルジーではないと思います。

いつの時代にも求められている、とても大事で欠かせないこと。 それは「勢い」ではないか。

カタログを読むほどに、カタログでバイクを愛でるほどにその思いは強くなります。

1998年施行の平成10年自動車排出ガス規制により同年をもってレブルは生産終了。1999年に販売も終了。なお北米市場向けは2000年以降も生産継続しました。

あの時代のレブル。そして今のレブル。

フレームという骨格が変わると、外観はまるっきり別物になりますね。良い悪いではなく、それが時代の流れというものでしょうか。

最新モデルは20世紀のレブルから大きくイメージチェンジしている。写真はHonda E-Clutchを搭載するレブル250 Sエディションだ。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(ホンダ [HONDA] | 名車/旧車/絶版車)

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

ナナハン復権の号砲! CB750Fは、わずか4年で劇的進化 CB900Fと同時進行で開発された750F。ところが1979年早々から欧州で900F、北米で750Fが発売されたにもかかわらず、なぜか日本で[…]

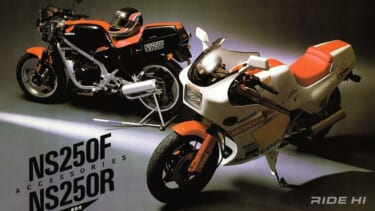

3年はかかる進化を1年以内に詰め込む猛スピード開発! 世界GPを4ストNR500ではなく、2ストローク3気筒のNS500で闘うと急遽方針転換したホンダは、市販ロードスポーツにも2スト路線を敷く宿命とな[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

最新の投稿記事(全体)

もし、モンスターハンターの世界にSUZUKIがあったら 2026年2月22日に幕張メッセにて開催される「モンスターハンターフェスタ’26」に、スズキ×カプコンのカスタマイズド車が出品される。二輪のオフ[…]

リッター51.9kmの低燃費、735mmの低シートでユーザーに優しい ヤマハは、同社の原付二種スクーターで最も廉価な原付二種スクーター「ジョグ125(JOG125)」の2026年モデルを3月19日に発[…]

2026年モデル Kawasaki Z900RS SE に適合するTRICKSTAR製品の情報が確定! 世界耐久選手権(EWC)などで培ったレーシングテクノロジーをフィードバックす[…]

憧れの“鉄スクーター”が新車で買える! ロイヤルアロイは、1960〜70年代に生産されていた金属ボディのスクーターを現代に甦らせることをコンセプトとしているイギリスのブランドだ。昔の鉄のボディを持つス[…]

8000円台で手に入る、SCOYCO史上最高のコスパモデル「MT100」 ライディングシューズに求められるプロテクション性能と、街乗りに馴染むデザイン性を高い次元でバランスさせてきたスコイコ。そのライ[…]

- 1

- 2